- 收藏

- 加入书签

基于“教学评一体化”的小学科学单元整体教学设计策略与实践

——以《微小世界》单元为例

摘 要:单元整体教学设计,是在立足课标、解读教材、读懂学情的基础上,以核心概念为统领,从碎片化的知识,走向背后的结构、联系与规律,追求知识、能力的应用和迁移。本文以六年级上册《微小世界》单元教学为例,对本单元的教学目标、学习活动和评价任务进行重构设计,具体阐述了“教学评一体化”理念下,单元整体教学的设计与实施策略,有助于促进小学科学课堂教学的优化和科学核心素养的落地。

关键词:教学评一化体;单元整体教学;小学科学

一.小学科学课堂教学现状分析

近年来,在《中国学生发展核心素养》的引领下,小学科学课程的重要性日益显著。为开拓学生科学思维,培养学生科学素养,科学教师在科学新课标的指导下,进行了积极探究和深入实践,形成了较为完善的小学科学教学体系。但是,仔细分析小学科学课堂教学现状,发现仍然存在着一些亟需解决的问题。

(一)目标定位不准,重经验轻实证

适切的教学目标是课堂的灵魂。目标定位不准,会使评价失去方向,教学活动无的放矢。日常教学实践中,很多教师在撰写教学目标时,往往照抄教参,经验主义,对于课程标准、教材内容及学生学情的综合分析不够。

(二)学习路径不清,重知识轻思维

传统科学课堂上,学生活动都是被教师“牵”着鼻子走。对于“学什么、怎么学、学到什么程度、学得怎么样”,学生并不清楚。学生被迫接受教师对于科学知识点的灌输,未能真正深入思考问题,缺乏实证意识,使思维发展浮于低阶。(三)全面评价不足,重分数轻能力

日常教学中,教师主要参照纸笔测验的分数对学生的学习表现做出评价,忽视学生在解决问题、合作交往、创新思维等高阶能力和综合素养方面的表现,不利于学生全面发展。

究其原因,主要在于教师缺乏“教学评一体化”的思考,对于科学课程要进行“大单元”教学设计与实施的认识不足。本文以六年级上册第一单元《微小世界》为例,探讨在“教学评一体化”理念下,小学科学如何进行科学而有实效的单元整体教学。

二.基于“教学评一体化”的小学科学单元整体教学模式

《义务教育课程方案(2022年版)》新增学业质量标准,强调教学评一体,指出要“探索大单元教学,在改进教育评价中提出促进‘教学评一体’”。

基于“教学评一体化”的小学科学单元整体教学,即在“单元统整”的视角下进行教学的整体设计,通过“教学评一体化”实现教学目标、学习活动和评价任务的协调统一,最终实现学生核心素养的持续性发展。这与《义务教育科学课程标准(2022版)》所倡导的课程理念和课程目标是相契合的。

如何基于“教学评一体化”,有效实现单元整体教学呢?立足科学课程标准,结合科学学科特点构建基于“教学评一体化”的小学科学单元整体教学模式,相互促进,实现整体优化。

三.基于“教学评一体化”的小学科学单元整体教学实施策略

(一)把握基本点——统筹整合,设计单元教学进阶性内容

1.立足课程标准,理清单元脉络

科学课程标准是规划和实施小学科学单元整体教学的基本原则和前提。科学教材以大单元组织形式编写内容,教师应捋顺单元内容的整体脉络,把握整个单元中课与课之间、活动与活动之间的内在联系。

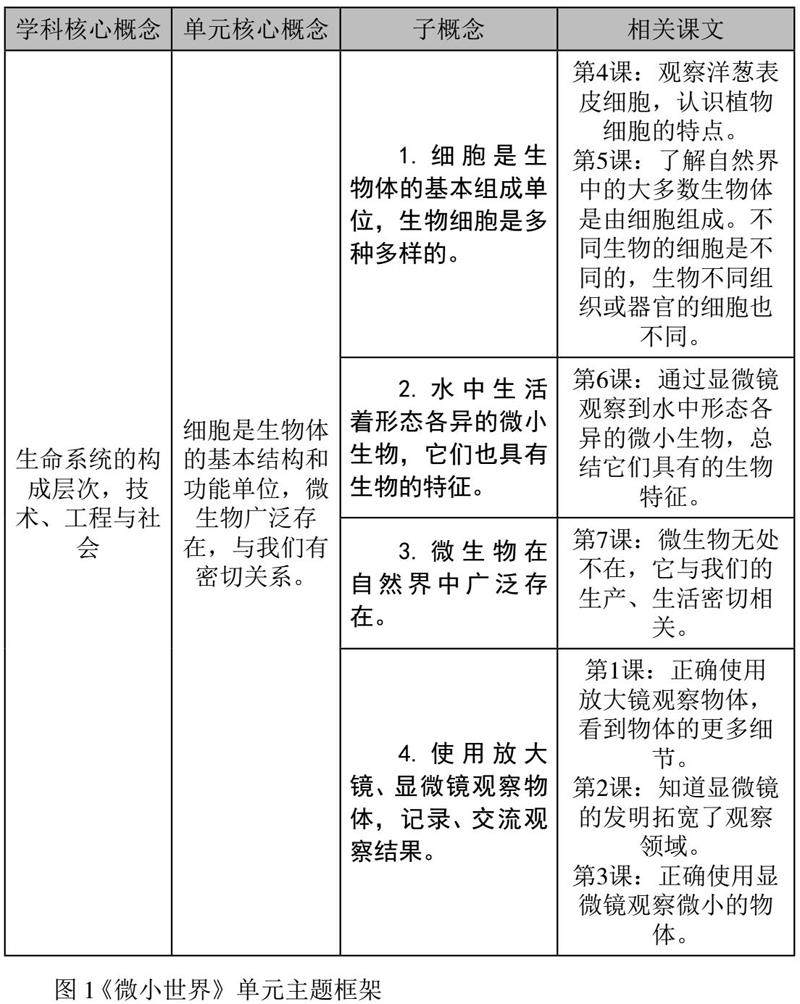

六上《微小世界》单元以人类观察工具的不断发展和观察视野的不断扩大为主线,紧紧围绕利用工具观察各种微小物体的探究活动,串联起多个学习内容。

图1体现了《微小世界》单元的主题框架,通过对学科核心概念、单元核心概念和子概念的梳理,明确了整个单元的学习内容及内容间的内在逻辑关系。这样整合后的单元学习更加具有关联性和进阶性。

2.基于核心素养,明确教学目标

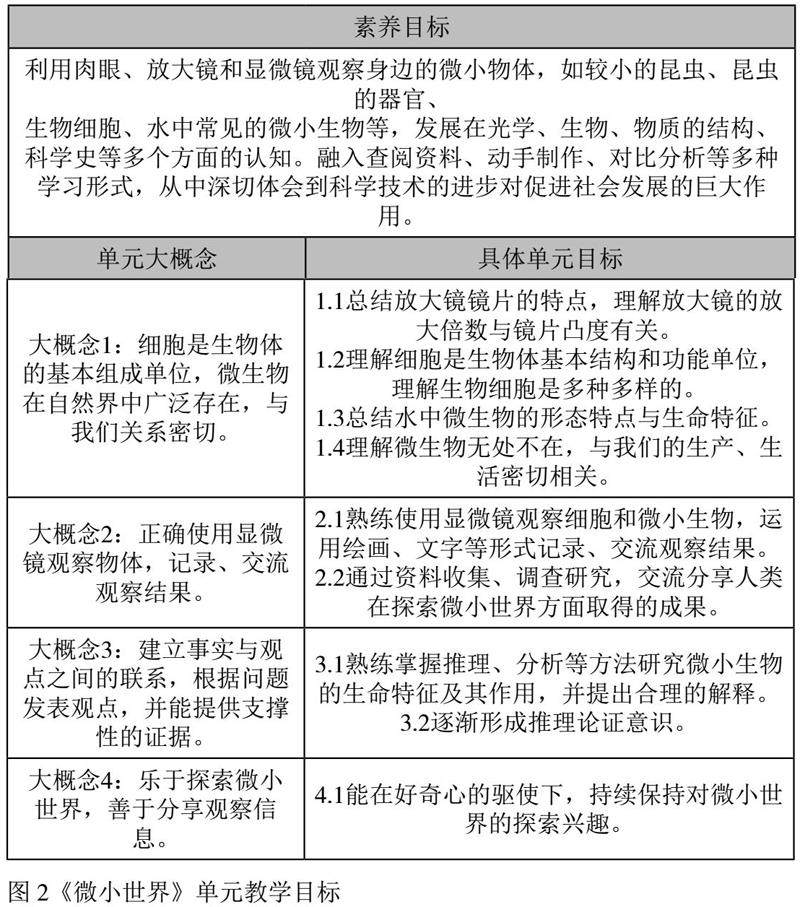

《义务教育科学课程标准(2022版)》提出科学课程核心素养:科学观念、科学思维、探究实践、态度责任。确定教学目标时,要紧紧围绕这四个维度,并依据学生的认知水平和已有经验,将学习内容与核心素养的表现建立关联。

《微小世界》单元的学习内容主要集中在使用显微镜观察微小生物。结合这些学习内容,在新课标中查找相关内容要求,同时根据教材内容与学生学情,拆分叙写《微小世界》的单元目标。

围绕大概念,对单元目标进行更加具体化的描述,把学生的认知建构和行为表现通过具体的行为动词进行描述,使得撰写的教学目标更具可操作性和可评价性。

3.聚焦关键问题,设计教学结构

在进行单元整体教学设计时,可以把每节课聚焦的重点问题分解成若干个有助于学生理解的关键问题,继而将一个个关键问题串联成问题链,并以此为线索设计教学结构。关键问题提炼自课时目标和课时重难点,要与课时主要教学环节相对应。问题链中的各个问题之间具有系统性、层次性和关联性。课堂中,教师通过问题驱动来开展教学,促进学生科学思维的发展。

这样结构化“问题链”的设置,保证教学环节的设计始终聚焦于单元重点,确保学习目标的有效落实。

(二)抓住着力点——真实学习,拓展单元学习迁移化应用

1.关联生活,创设真实情境

“真实学习”强调学生在真实的问题情境下,运用所学知识和技能去解决生活中的实际问题。也就是说,想要构建真实学习的小学科学课堂,就必须将学习内容与学生的现实生活相关联。

例如:在执教《微生物与健康》一课的导入环节时,结合当下全球爆发新型冠状病毒的现状,让学生观看视频《新冠病毒来了》,知道新冠肺炎是如何引起的。接着让学生说谈谈自己的想法和感受,进而聚焦问题“微生物对我们人类都是有害的吗?微生物与我们人类健康有什么密切的关系?”这一导入环节十分简洁,但呈现出的问题情境贴近学生生活,能有效激发学生的探究欲望。

在课堂中,采用适合的方式为学生创设生活化情境,可激发学生的科学学习兴趣,拉近学生与科学知识的距离,使学生领悟知识与生活的联系,并结合已有的生活经验进行探究、思考和交流,引导学生进入“真实学习”,从而提高课堂学习的实效性。

2.探究实践,发展真实能力

在新课标不断深化和“双减”政策落地的背景下,培养学生的实践能力被提到前所未有的高度。而小学科学作为一门以探究性和实践性为主要特点的课程,更应肩负培养学生实践、创新、批判质疑等高阶能力的重任。

依据教材“聚焦—探索—研讨—拓展”四大板块及其内在逻辑,设计五大环节的课时探究活动链。一个个探究活动,为学生提供更多的实践机会,让学生在参与实践活动的过程中进一步锻炼动手能力,激发探究热情,发展高阶能力,提高科学素养。

3.问题导向,发展真实思维

《义务教育科学课程标准(2022版)》首次提出“科学思维”这一核心素

养,主要包括比较与分类、抽象与概括、联想与想象等思维方法,抓住科学的本质特征,进行有深度的思考,进而能够解决真实情境中的简单问题。

就科学学习而言,思维的发展比科学知识更重要。课堂教学中,围绕“问题链”开展活动,以“活动链”为载体促进“思维链”的发展,带领学生经历连贯的科学探究过程,更有利于学生科学素养的培养。

(三)夯实落脚点——素养导向,开展单元学习全面性评价

1.匹配学习目标,设计评价任务

传统教学活动中,我们往往先确立教学目标,接着考虑如何组织学习活动。“教学评一体化”理念下的教学提倡“逆向设计”,也就是在确立教学目标后,接着考虑如何设计评价任务,且评价任务与学习目标应是相对应的。

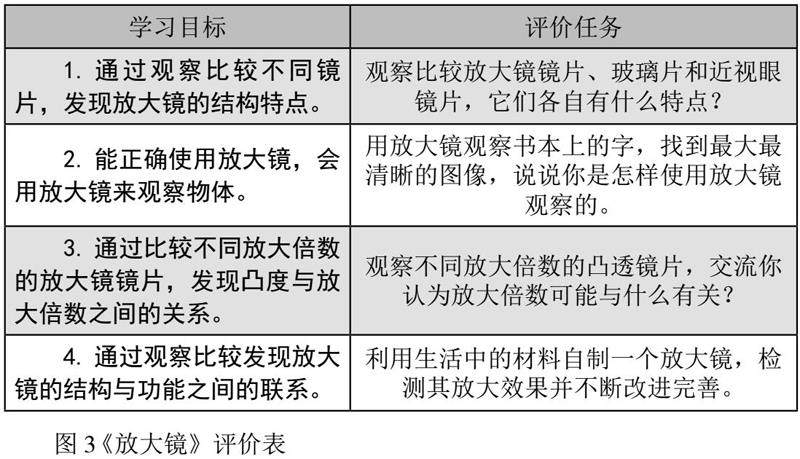

例如在执教《放大镜》一课时,匹配该课学习目标,设计了以下几项评价任务:

每一个评价任务的设计都有与之相呼应的学习目标。有一项评价任务对应一个学习目标的,也有一项评价任务对应多个学习目标的,还有多个评价任务对应一个学习目标的。教师应随时关注学生在课堂上的表现,及时给予鼓励性和指导性的评价,用评价来促进学生深入学习。

2.贯穿学教全程,丰富评价形式

评价不应是教学起始徒有噱头的一张评价量表,也不是等到教学结束才去做的事,而应贯穿单元整体教学的全过程。教师应及时对学生阶段性学习表现进行过程性评价,以此更好地促进学生学习,更有效地调整教学策略改进教学。

在设计评价任务时,形式要尽可能多样,除了纸笔练习外,根据科学学科特点,还可以设计实验制作、思维导图、合作探究、口头表达等。评价内容除了对科学概念的掌握情况外,更应关注学生在科学思维、探究实践、态度责任方面的素养发展,以此对学生学习的整体情况进行多维度、个性化的评判,促进学生全面发展。

四.结语

通过对基于“教学评一体化”理念下小学科学单元整体教学设计的实践研究,我们可以发现,单元统整的结构化设计,能使单元目标和课时目标更加明确,能让基于培养学生科学素养的“教”、发展学生科学素养的“学”和探查学生科学素养水平的“评”统辖于一个标准之下,让“教学评一体化”真正得以体现。同时,作为科学教师,要持续不断进行学习,积极更新教育理念,提升个人专业素养,让科学课堂真正成为培育学生科学素养的摇篮,促进学生的全面发展。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育小学科学课程标准[M]. 北京师范大学出版社, 2022.4.

[2] 喻伯军. 小学科学关键问题指导[M]. 高等教育出版社, 2020.10.

[3] 胡卫平. 义务教育科学课程标准(2022版)解读[M]. 高等教育出版社, 2022.7.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号