- 收藏

- 加入书签

基于社会支持理论下社会工作介入独居老年人精神慰藉问题小组工作研究

摘要:随着我国进入人口老龄化社会的速度加快,老年人群体的需求和问题也在不断增多,但我们对于老年人群体的关注还远远不够。如何提高老年人的晚年生活质量和生活满意度,成为全社会共同关注的一个问题。

本研究以D社区中的独居老年人为研究对象,采用参与式观察法和访谈法,以其中8位老人为小组工作的对象,围绕“满足独居老人精神慰藉”的主题,用小组工作的方法对服务对象开展研究。发现D社区的独居老人主要存在着精神文化生活单一、缺乏情感支持、人际交往不足、缺乏对自我的认知等问题。

通过社会工作的视角,运用小组工作的方法,采用社会支持理论,通过“多彩生活”独居老人精神慰藉互助小组,帮助D社区内的独居老人构建起社会支持系统,缓解D社区独居老人们出现的问题。

关键词:社会支持;独居老年人;精神慰藉;社会工作

1.研究背景

人口老龄化一直是深受社会关注的问题,是中国目前存在的重要的社会问题之一。我国人口老龄化的趋势愈发明显,根据全国第七次人口普查数据显示,全国人口中60周岁及其以上的老年人数量有26401万,占全国总人口的18.7%。65岁及以上老龄人数由1990年的6299万人增加到如今的19064万人,占全国比由5.57%增加至13.50%,人口数量庞大。我国养老保障制度正逐步健全,老年群体的基本物质生活得到提升,精神的需要也逐渐增长。独居老年人与有配偶陪伴和子女照顾的老年人相比,在生活照料和精神陪伴上的需求更为强烈。满足独居老人的精神需求,使独居老人获得精神上的支持和慰藉,对独居老人的身心健康发展有着十分重要的作用。

通过小组工作的介入,满足了D社区里独居老人精神生活的需求,缓解独居老年人孤寂的情感。在帮助该社区独居老人正确认识自我、相信自我的同时,运用社会支持理论,还帮助他们构建自身的社会支持网络,提高社区内独居老年人的人际交往的能力,增进他们与社区内的同辈群体相互交往。

2.文献综述

2.1国内文献综述

我国学者针对独居老年人精神慰藉现状中发现提出的问题有以下几点。谭英花等人提出,对安全感的缺失、成就感的缺失和对亲情慰藉的缺失是目前独居老人精神缺失的主要原因[1]。张翼指出,空巢独居家庭增加的原因是老龄化与子女流动加快共同作用的结果。这必然会导致独居老年群体物质生活和情感慰藉双方面的缺失[2]。郭妮认为精神慰藉对于老年群体生活质量是十分重要的,精神慰藉问题得以解决,独居老年群体也能拥有更快乐、充实的晚年。独居老人经常因为身边缺少陪伴,往往会容易感到孤寂。他们缺乏家庭和身边人的精神支持,更易形成孤僻的性格。比起其他老年人更需精神方面的帮助。

2.2国外文献综述

对于独居老人精神慰藉方面的研究,国外对其的关注、研究要比我国的要早一些,发展的也更加完善。Helene通过老人的心理感受对比发现,相比于非独居老人,在老人心理健康和身体状态方面,独居老人由于长期独居缺乏家庭与配偶方面的支持,心理和生理状态较差,并且长期独居的老人对于情绪的自我控制能力也比较弱[3]。

3.D社区的基本情况

D社区地处于资阳市雁江区,总共有2446户,共计6686人。该社区是老城区,住房为未安装电梯的老式居民楼,居民以老年人居多,其中独居老人有14人,失独老人有3人,老龄化程度较严重。在社区内有一个老年人活动服务中心,其中配备了,阅览室、棋牌室等文化活动场所,有工作人员4名,主要负责活动宣传和数据统计等工作。

该社区为老社区,基本设施使用年限较长,且大多比较老旧。对于当前物质条件较为满足的社会环境下,该社区里的老年人生活条件比较充足,但精神生活比较匮乏。而且老年人保守的思想观念使得老年人接受新鲜事物的速度较慢,跟不上日新月异的社会发展变化。在独居的情况下,身边缺少相应的陪伴,因此老人精神生活比较匮乏,希望得到精神上的支持和慰藉。

4.针对D社区中的独居老年人问题及需求评估

该次小组成员的选取均来自本社区,社区工作人员对社区中的独居老年人走访宣传,进行自愿报名。组员的基本资料从邻居、亲戚、朋友和独居老人进行访谈、交流所得。各位老人年龄均在60-70岁之间,身体较为健康,具有一定的自理能力、行动能力和人际沟通能力。从社区中选择的这8位老人,子女探望较少,大部分时间处于独居状态,且社会参与程度较低。

4.1非正式支持不足

在D社区里,独居老人最常交往的非正式支持系统就是自己的子女,常常因为怕自己给子女添麻烦,就不愿意和子女讲述自己的真实感受。虽然想要子女的陪伴,但又考虑到子女工作太忙,也不愿被视为一种负担。偿对老年人的陪伴缺失。独居老人得不到精神上的情感支持,从而长时间心情郁郁寡欢、情绪低落。

其次的非正式支持系统则为社区人员,当独居老年人得不到子女的陪伴时,其余亲戚和邻里之间的人际沟通就显得更为重要。经过与该社区的老年人进行走访访谈发现,与其余人的交流也很少。对于大部分老年人来说,居住在没有电梯的楼房里,爬楼梯十分麻烦,外出活动较为吃力,所以大都会选择在及其必要出门时才下楼。

4.2自我认知较差

根据埃里克森生命发展周期,老年人现阶段处于社会的弱势位置,身体机能不断下降,社会地位的认可度较低,导致老年人群体对自己的自我认知产生偏差。通过访谈了解到,独居老年人在参与家庭事务中,参与感较低,且提出的意见采纳度较低,致使对自己的认可度低。当问及老年人对社区某一事物的意见时,大都表示自己年老不中用了,提出的意见也不会被采纳有人赞同,无法发挥自己的余热。社会参与感的降低,使老年人的自信心受戳,无法建立起正确的自我认知。

4.3社区中的娱乐活动较少

社区对于丰富居民的业余生活发挥着举足轻重的作用,是舒缓情绪的一个重要场所。该社区活动场所较小,且设施较为老旧,不适宜开展适合老年人参与的社区活动。社区中设置的图书室、器械室主要针对的人群是社区里的儿童和青年人,对老年人参与社区生活的意愿造成了极大的限制。社区中虽然有慰问活动,但慰问时间较短,且不能了解老年人心理变化的动态过程,局限性较强,影响了老年人得到精神上的慰藉。

5.社会工作介入理念及服务目标确定

5.1理论依据

该小组工作的开展基于社会支持理论,认为老年人群体所拥有的社会支持越多,在面对冲突时,越容易化解问题。该理论曾表明,与自尊程度低、长期与社会脱节的人相比,自尊程度高的人能得到更多的社会支持;除此之外,环境因素对于老年人群的社会支持程度与社会支持网络的构建也是一个重要的影响因子,实证研究已经显示,那些处于相对封闭、与外界沟通不便的社会环境中的个体,往往对社会支持网络的利用更少。

5.2小组活动目标

通过小组工作介入后,为老年人建立起互相沟通交流的平台,为老年人树立正确的自我认知,构建社会支持网络,提供相互支持,弥补其精神慰藉的缺失,满足精神慰藉需求,丰富其闲暇生活,帮助独居老人们减少“空巢感”,让老年人真正参与到会生活社融入社区中,提升老年生活满意度。

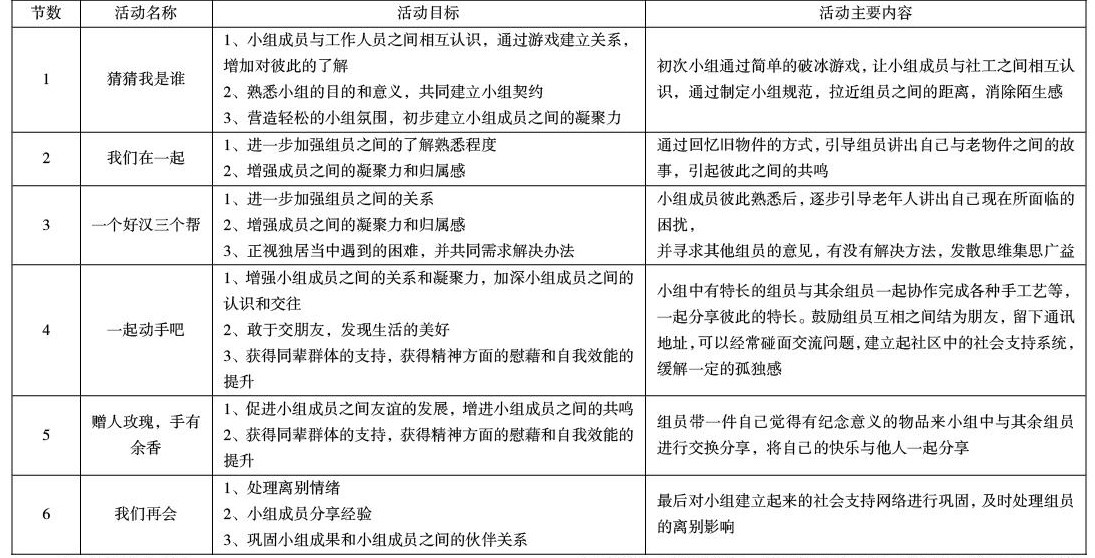

5.3小组工作介入

6.社会工作介入评估

在小组工作介入结束后,回顾整个小组过程,对此次活动的整体过程进行整理和总结。在前期的访谈中了解到,D社区独居老人的精神慰藉在三个方面比较匮乏,因此以小组工作的方式进行介入,以以上三个需求为切入点,设计符合该社区老人实际情况的小组活动方案,并分别通过六节小组活动的开展,通过实现各个阶段的分目标,从而促使总目标的实现,逐渐引导老人彼此之间建立社会支持网络,增强了他们的社会支持,在活动的过程中不断肯定老年人的价值,并在与其余组员的互动中实现自我价值。

6.1 非正式社会支持网络的构建

通过六次小组活动的完成,为社区中的独居老年人构建起了社区邻里互助的非正式社会支持网络,使老年人可以通过倾诉来获得其余老年人的情感支持,可以从其他人身上获得解决问题的方式。在介入过程中,与老年人们的子女进行电话访谈,告知其老年人的状况,呼吁他们多多陪伴自己的父母,而不是企图采用金钱的方式来弥补空缺。

6.2 链接正式社会支持网络

社会工作者通过与政府部门进行沟通交流,呼吁大家提高对独居老年人的关注,从相关政策制定方面对老年人进行保护。政府部门从社区层面对独居老年人的问题进行介入,委派社区工作人员定期对社区中的老年人进行慰问走访,关注他们的身心健康,尽力给予他们一个幸福的晚年生活。

7.社会工作专业服务反思

通过对小组工作介入D社区空巢老人精神慰藉的过程进行总结,发现小组工作虽取得了较好的效果,但仍然存在一定的局限性。结合小组工作实际经验,反思此次小组活动中的不足之处,其主要包括以下几点:

7.1社区支持难以代替亲情关怀

小组工作只是以外部的介入的方式来缓解老人的精神困境,并没有从源头上解决问题,只是暂时性、阶段性的活动,并不能替代日常生活中子女对空巢老人的亲情关爱。对于独居老人来说,亲情的关怀是最主要的精神需求,但小组工作没能找到有效的方式使亲情回归独居老人家庭。

7.2社工人才队伍薄弱

在此次D社区的小组活动中,专业社会工作人员稀少,但为了使小组活动的开展效果更好,只能由社区中工作人员充当志愿者参与工作。对于独居老人这类比较特殊的群体,需要具有专业素养的从业人员和具有专业知识体系的社会工作者来为其提供服务,才能保证实务工作的高效性。

8.小结

通过访谈分析了独居老人精神慰藉不足的原因,并结合老人自身情况分析其需求,提出具体的解决措施。小组活动结束以后,基本达成了小组目标,使独居老人的迫切需求得到满足,同时让老人们体会到自身现有的价值,以积极的态度面对老年生活。由于资质尚浅、实际服务经验不足,导致小组活动中还是出现了一些问题,使小组活动的推广具有一定的局限。因此在文章末尾针对介入的不足进行反思,希望能为社区独居老人提供更加完备的精神慰藉服务。

参考文献:

[1]谭英花,于洪帅,史建勇.中国城市独居老人精神慰藉缺失[J]中国老年学杂志2015.23

[2]张翼,中国家庭的小型化、核心化与老年空巢化[J].中国特色社会主义研究.2012(06)

[3]Helene H.Fung,Alfred C.M.Chan.Living status and psychological well-being: Social comparison as amoderator in later life[J]Aging&Mental Health,2008

作者简介:

黄钦(1999.08.14——),女,汉族,籍贯:四川省资阳市,西南石油大学法学院,硕士在读,研究方向:老年社会工作。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号