- 收藏

- 加入书签

基于GIS的安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛获奖院校空间分布研究

摘要:根据安徽省教育厅公布的安徽省第一至七届“互联网+”大学生创新创业大赛的获奖情况,本文从空间分布、集中程度、获奖数量、获奖质量和获奖组别五个角度出发,采用GIS空间分析和描述统计等方法,对其空间分布特征及趋动因素进行了探讨,总结出安徽省16个地级市的历届获奖情况空间分布特点,重点分析获奖较多的合肥市和芜湖市本专科高校获奖特点,以及结合具体高校实例分析合肥市和芜湖市本专科院校在“互联网+”大学生创新创业大赛中的特点,为后续相关研究提供一定的参考。

关键词:“互联网+”;创新创业;GIS;安徽省;空间分析

“‘互联网+’大学生创新创业大赛”是教育部牵头组织的一项旨在深化创新创业教育改革、提升大学生创新创业能力、加快培养创新创业人才的重要实践,大赛紧扣国家发展战略,是促进学生全面发展的重要平台,也是推动产学研用结合的关键纽带[1]。本文针对安徽省第1—7届“互联网+”大学生创新创业大赛暨中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛选拔赛的获奖情况,利用GIS空间分析的相关方法、核密度分析法,从安徽省16个市“互联网+”大赛获奖院校空间分布到合肥和芜湖两个主要集中地区的具体院校展开分析,并总结规律,得出结论。

1研究概述与数据来源

1.1研究区概况

安徽省位于我国东南部,居长江、淮河中下游,东邻江苏、浙江,南连江西,西接河南、湖北,北与山东搭界,属近海内陆省份。全省东西宽约450km,南北长约570km,面积14.01×104km。安徽省人口众多,资源丰富,区位条件优越,条件便利,作为我国的人口大省和经济大省,则是拥有了121所高校,其中本科高校有46所,专科75所。

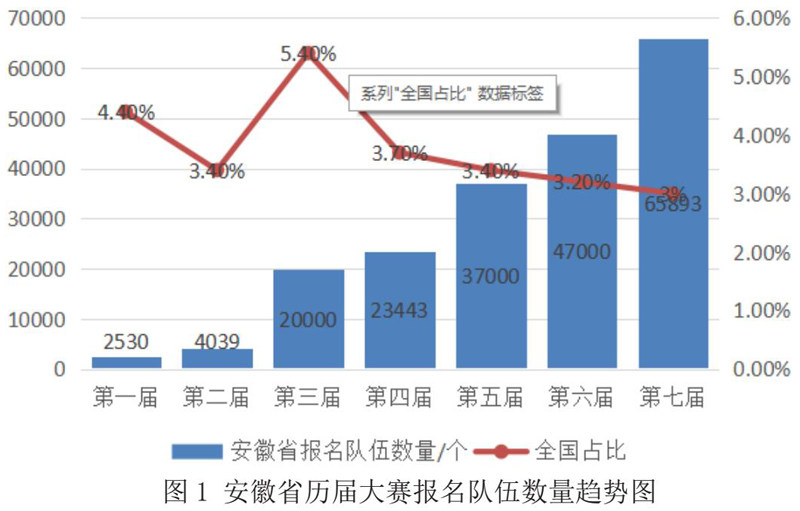

自2015年中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛举办以来,安徽省累计有58万余名大学生、13万余个团队参赛,带动了上百万大学生投入创新创业活动。该赛事还着眼于推动赛事成果转化,促进形成相关产业新业态,服务经济发展;以创新引领创业,以创业带动就业,推动高校毕业生以更高质量创业就业[2]。前7届全国“互联网+”大赛中安徽省报名队伍个数由2530增至65893,报名个数变化趋势和全国占比情况如图1所示。

由图1可知,从第一届到第七届“互联网+”大赛,安徽省报名队伍数量呈现了飞跃式增长,占全国报名队伍数量的比例则稳定在3%~4%区间范围,整体发展向好。

1.2数据来源

(1)获奖情况与整理。数据均来源于安徽省教育厅官网(http://jyt.ah.gov.cn/)。通过Excel将以上数据整理成表格,得到安徽省16个地级市不同院校获奖情况,将其录入到整理的院校获奖情况的表格中,在ArcGIS软件中将表格导入、建立数据库、转换为矢量数据,以专题地图的形式显示并保存。

(2)基础地理数据。研究所需的安徽省市级行政区划的矢量图层数据与DEM(Digital Elevation Model,数字高程模型)数据均来源于地理空间数据云网站(http://www.gscloud.cn/)。

2研究方法

本文采用GIS空间分析的相关方法,从计量地理学角度引入统计模型,从空间分布、集中程度、获奖数量、获奖质量和获奖组别五个方面对安徽省16个地级市在历届安徽省“互联网+”大赛总决赛的获奖空间分布情况进行探析。采用核密度分析的GIS空间可视化技术。核密度分析技术可通过生成整个研究区的连续趋势图,使16个地级市获奖情况的空间分布规律明朗化。结合收集数据,分析安徽省“互联网+”大赛总决赛获奖情况分布特征及存在的问题,以探究其方法与对策。

3安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛获奖院校空间分布研究

3.1空间分布和集中程度

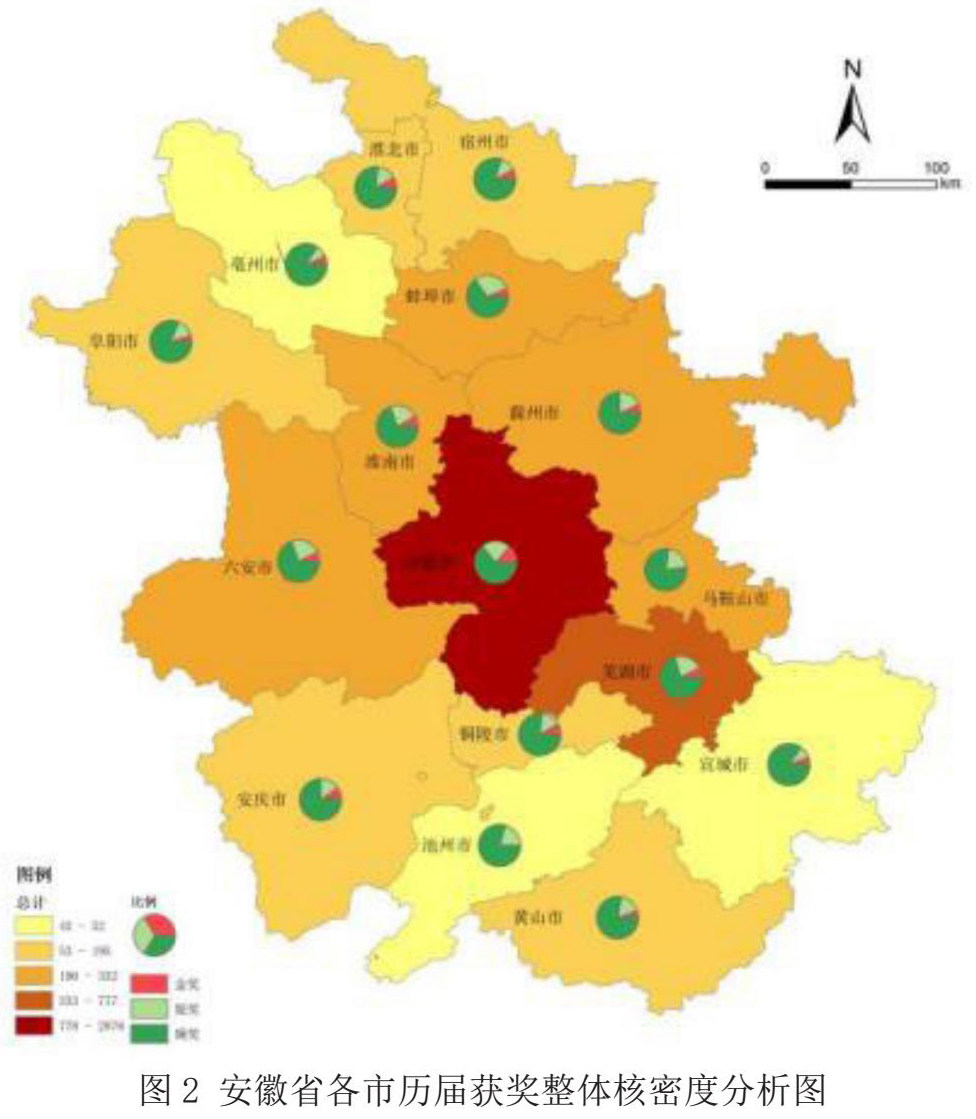

利用ArcGIS10.0中对各市历届获奖数据的空间分析,生成核密度分布图,可以看到安徽省“互联网+”创新创业大赛获奖数量在空间上的分布聚集区。由核密度分析结果可见,安徽省“互联网+”创新创业大赛获奖数量的分布的高密度聚集区在合肥市和芜湖市,呈凝聚型分布,且与其他地级市之间有一定差距。

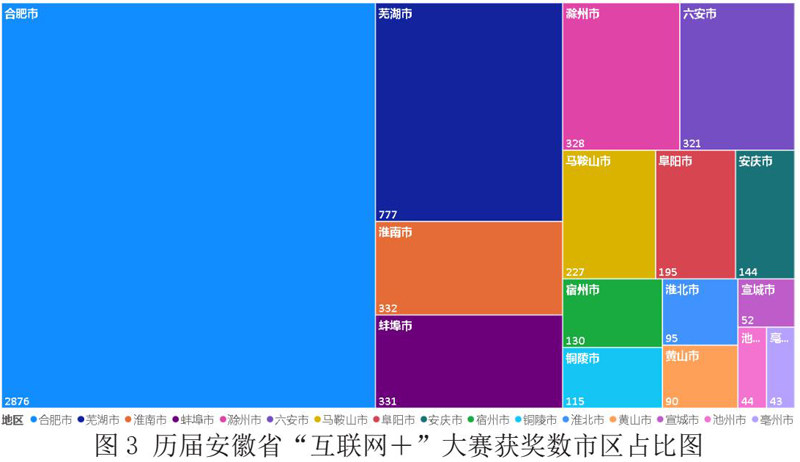

对于历届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛获奖情况的空间分布集中程度的研究,本文利用Excel和Power BI软件,通过统计学分析和可视化分析,得到如下图3中的结果,在16个地级市中,合肥市和芜湖市约占了获奖总数(金银铜奖)的47%和12.7%,远远高于其他的14个城市,说明安徽省“互联网+”大赛获奖院校的分布从整体上看较为集中,合肥和芜湖两地的集中程度高。

3.2合肥市和芜湖市高校获奖情况分析

对大赛整体获奖情况进行GIS空间分析得出,安徽省“互联网+”大赛获奖院校主要集中分布于合肥和芜湖2个城市,再进一步对2个城市的本专科高校获奖情况进行划分,利用Excel对两地的本专科高校的获奖数据进行可视化分析,分别从获奖数量、获奖质量和获奖组别三个维度进行详细的分析,再结合具体高校实例,分析其在“互联网+”大学生创新创业大赛中的特点。

3.2.1获奖数量

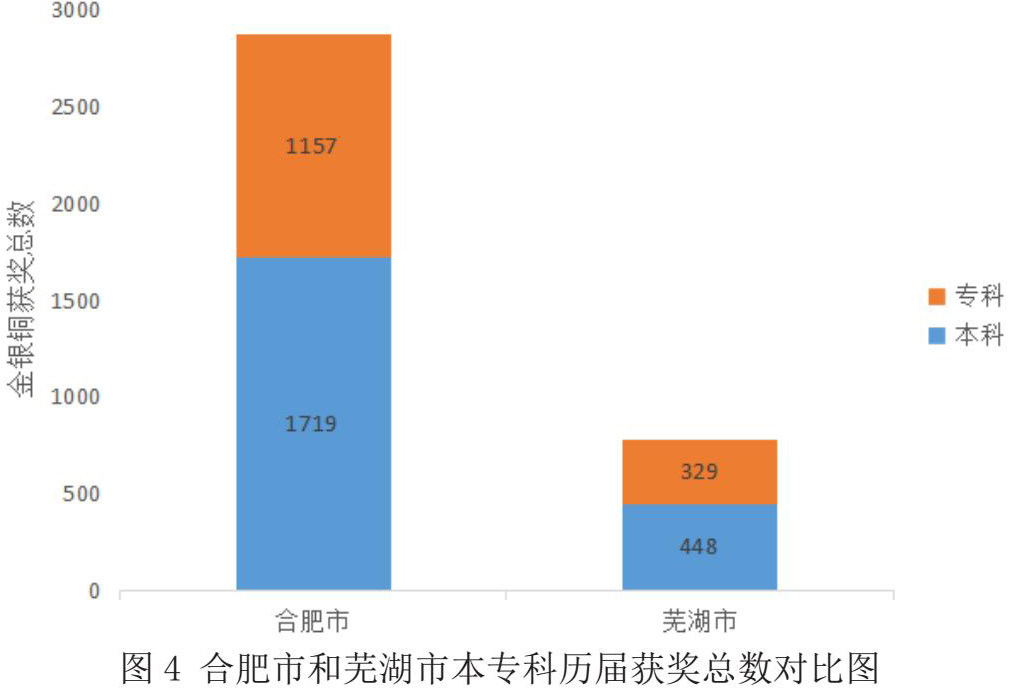

经统计得出无论是合肥市还是芜湖市,本科院校的获奖数量都比专科院校高(如图4所示)这表明了学校的办学层次对获奖数量影响较大。

3.2.2获奖质量(按金银铜奖计)

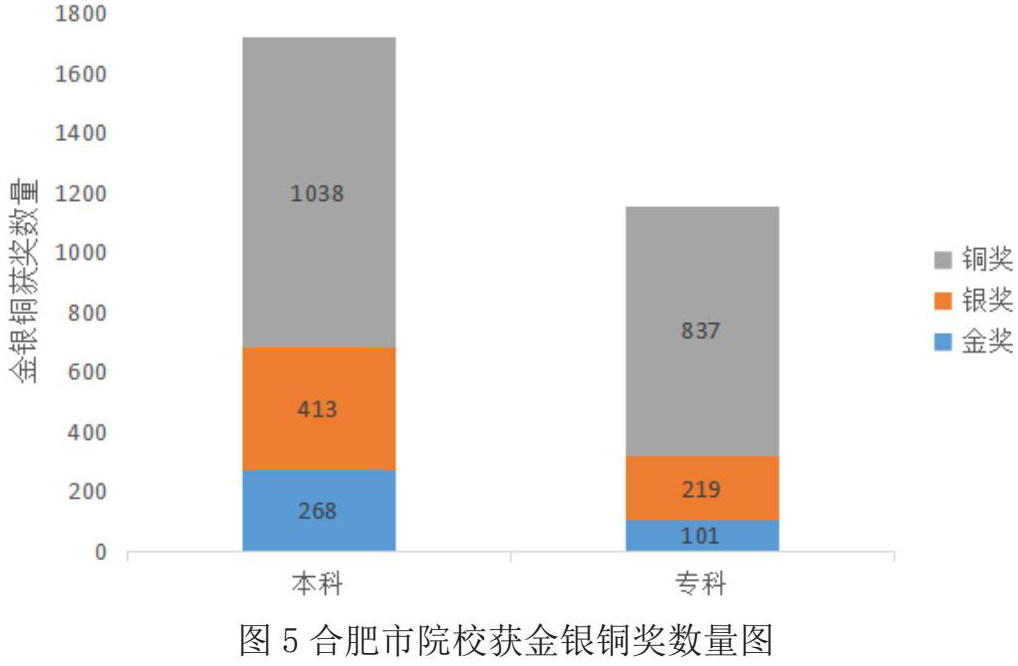

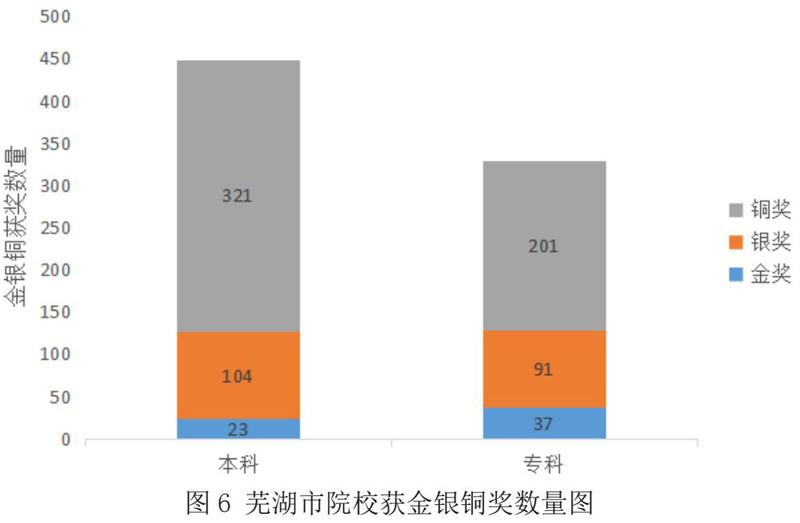

经统计,不论是合肥地区的本专科院校还是在芜湖地区的本专科院校,其本科院校所获金银铜奖的比例几乎都大于专科院校所获金银铜奖的比例,这表明,本科院校的整体获奖质量高于专科院校。(如图5和图6所示)

3.2.3获奖组别

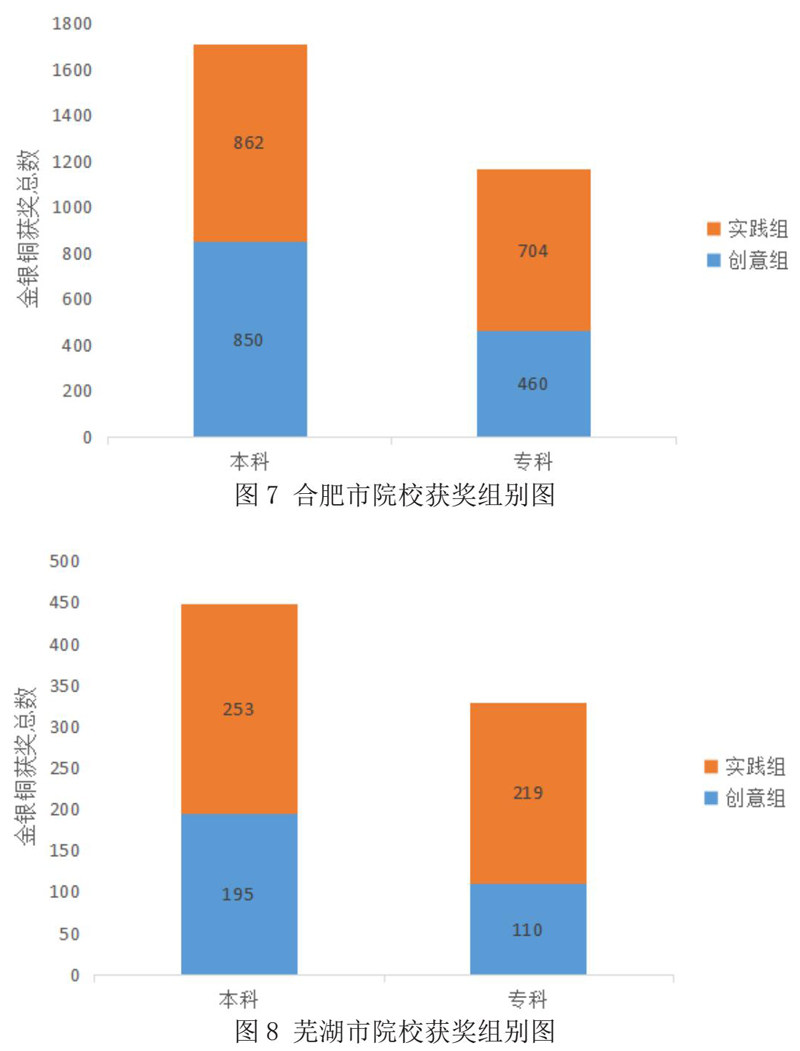

经统计,不论是合肥地区还是芜湖地区,获奖的这些项目中实践组都多于创意组。不同的是,在所有本科院校获奖队伍中实践组和创意组之间相差不大,几乎贴近;而在所有专科院校获奖队伍中,实践组和创意组之间相差较大,实践组比创意组多得多,这表明本科院校和专科院校在大赛中的侧重点不同,在本科院校中,提倡创意+实践,在专科院校中,注重实践就业(如图7和图8所示)。

由上述分析可知,合肥和芜湖2地区本专科院校,在获奖数量、获奖质量和获奖组别三个方向都有所差别,下面就合肥市的本专科高校和芜湖市的本专科高校具体院校进行研究,利用SPSS软件对合肥市院校获奖数据进行可视化分析,总结出高校在备赛“互联网+”大赛中的突出点,为后续学习研究提供参考。

3.3合肥市和芜湖市具体院校分析

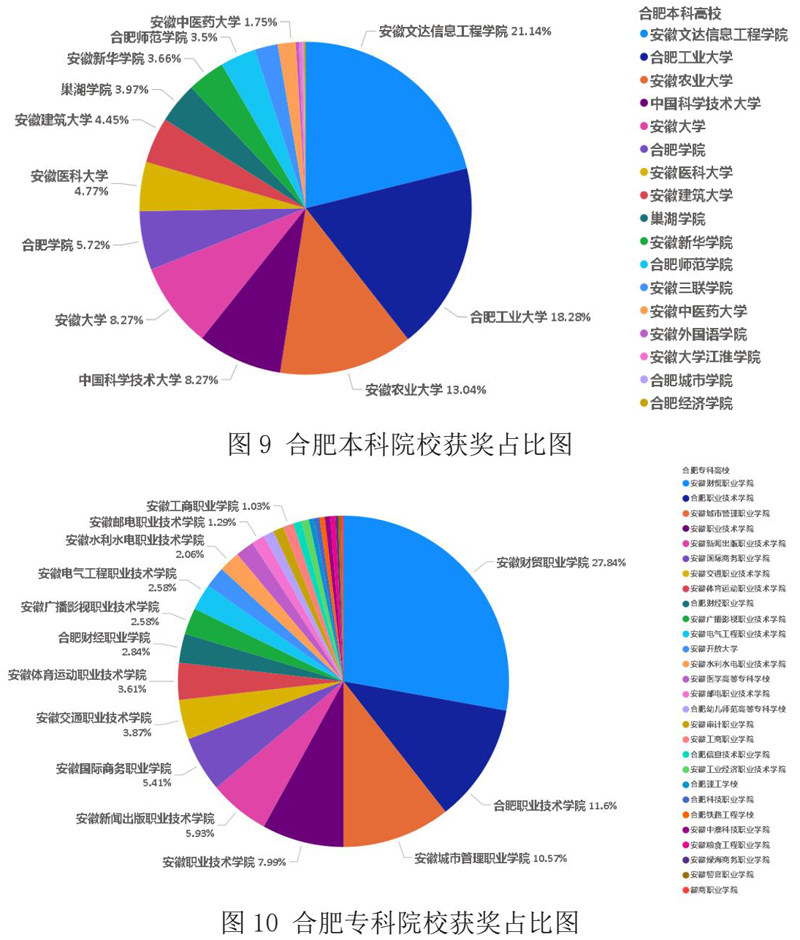

3.3.1合肥市本专科院校获奖占比

经统计得出在合肥市获奖的所有本科院校中,安徽文达信息工程学院获奖数最多,与合肥工业大学获奖数几乎形成均势,区别在于后者在金奖和银奖的获奖数上远大于前者,前者主要以铜奖数为主;在合肥市获奖的所有专科院校中,安徽财贸职业学院获奖最多(如图9和图10所示)。

3.3.2芜湖市本科院校获奖占比

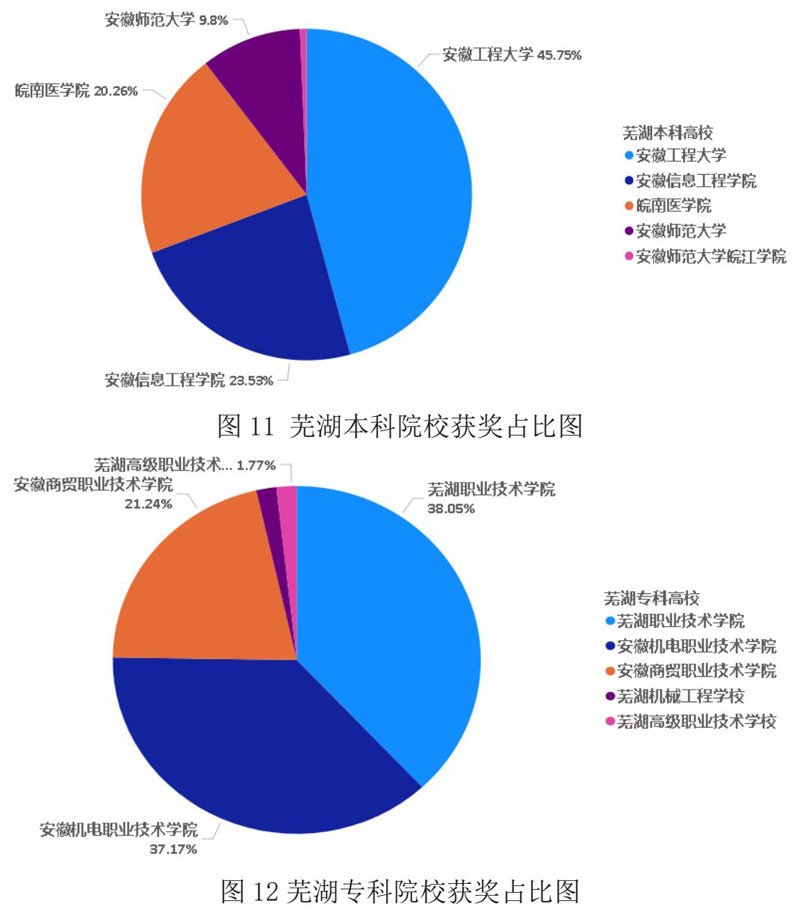

在芜湖市获奖的所有本科院校中,安徽工程大学获奖数量最多;在芜湖市获奖的所有专科院校中,芜湖职业技术学院获奖数量最多(图11和图12所示)。

4研究结论与建议

(一)研究结论

本文利用GIS空间分析和描述统计的方法,从宏观到具体的角度对安徽省16个地级市前7届“互联网+”大赛总决赛的获奖空间分布情况进行分析,得到以下结论:

(1)安徽省1—7届“互联网+”大学生创新创业大赛获奖数量在空间上的分布类型为凝聚性。即集中分布于合肥和芜湖两地,表明了地区经济发展水平和发展实力,对教育资源的分配、创新意识的培养以及办学的质量和数量有着整体性影响。

(2)通过对合肥和芜湖两个地区获奖总数的统计,我们发现:本科院校的获奖总数大于专科院校;本科院校的整体获奖质量高于专科院校。剖析其深层次原因,这与学校的对赛事的重视程度、办学水平、师资力量、学生能力、教学设备等因素都有密切关系。

(3)合肥市和芜湖市院校在获奖组别上分配不均匀,不论是合肥地区还是芜湖地区,获奖的这些项目中实践组都多于创意组,但是在所有本科院校获奖队伍中实践组和创意组之间相差不大,几乎贴近;而在所有专科院校获奖队伍中,实践组和创意组之间相差较大,实践组比创意组多得多。表明本专科学校的教育模式存在着一定的差异。

(二)建议

1.努力实现创新创业教育理念的转变

高校应当不断完善具有自身特色的互联网创新创业教育课程体系,着重锻炼学生的思维能力,调动学生的能动性,使学生充分掌握互联网相关的理论知识。此外,注重革新传统的教育教学模式,培养学生的创新思维和创新能力[3]。更加注重互动性、体验式、情境式教学在互联网教育中的应用,并充分发挥网络教育资源的优势,培养学生自主学习能力。

2.建设大学生创新创业教育实践平台

高校应当建立健全创新创业教育基础设施,优化教学设备的配置。首先,学校应当成立大学生创新创业教育组织机构;其次,高标准建设大学生创业孵化基地、创业实践基地等创业教育和实践平台[4];最后,广泛开展校企合作,最大限度的整合校内资源和校外资源,将课堂学习延伸到课外的实践,助力有潜力的创新创业项目成功孵化。例如,合肥市所有专科院校中获奖数最多的安徽财贸职业学院,多年来高度重视创新创业教育工作,推进双创教育与创业实践、项目孵化深度融合,将“互联网+”大学生创新创业大赛作为深化学院创新创业教育改革的重要抓手、促进学生全面发展的重要平台,在探索人才培养的征程中不断取得新的成果。

3.加强对校内指导教师的持续培训[5]

高校应当发展校内创新创业指导教师的培训,建立优秀的教师队伍,让学生学有所教。例如,开会组织老师讨论关于此次大赛的看法,如何积极调动学生的积极性如何更好的指导参赛学生参赛。对指导教师有组织、有针对性性的开展对赛事的学习、培训与进修,提高指导教师对大赛的认知力。其中,合肥工业大学就“互联网+”大赛多次鼓励广大教师组织学生积极参加,将所学理论应用于实践,师生共创、共享,共同提升创新意识、创业精神和创造能力。

4.积极线上线下宣传赛事

高校应当利用现代化信息技术加强对创新创业项目大赛的线上线下宣传。线上,通过班级群,学校官网等媒介进行赛事宣传;线下,通过开班会,在校园内拉横幅等形式宣传赛事。统筹线上线下,实现对学生的动员。例如,合肥市所有本科院校中获奖数最多的安徽文达信息工程学院,在备赛期间,该校积极做好项目培育和保障工作,先后邀请校内外专家30余人次,开展训练营、专家面对面、特训营等多种形式的线下线上讲学辅导活动39场。同时,中国科学技术大学以双创基金和华米基金为支持,通过双创训练营“新苗计划”系列项目辅导会、创新创业大讲堂、创新创业教育沙龙、“理实Talk”创新创业系列讲座等鼓励学生积极开展创新创业活动并对参赛项目进行系统的辅导和培训,大赛取得的优异成绩也充分展现了该校不断加强创新创业教育的成果。

参考文献:

[1]吴爱华,侯永峰,郝杰,占艺,汪凯.以“互联网+”双创大赛为载体深化高校创新创业教育改革[J].高校生物学教学研究(电子版),2017,7(01):3-7.

[2]马妙明.“互联网+”形势下的高职教学改革的研究——基于“互联网+”大学生创新创业大赛的视角[J].辽宁高职学报,2016,18(09):39-41.

[3]幸姚李顺,李恒,贾丽丽,曹婷.“互联网+”大学生创新创业大赛参与现状调研报告[J].老字号品牌营销,2022(04):176-178.

[4]邹琪,樊丽.“互联网+”背景下大学生创业意向影响因素研究——以安徽省四所高校为例[J].河北工程大学学报(社会科学版),2021,38(04):15-22.

[5]李腾龙.大学生参加创新创业类比赛的培训指导研究——以“互联网+”大学生创新创业大赛为例[J].现代商贸工业,2019,40(25)

宿州学院省级大学生创新创业训练计划项目资助,项目名称:亳州腾优空间地质勘察公司,项目类型:2021年省级大学生创新训练项目,项目编号:S202110379101X

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号