- 收藏

- 加入书签

汉代伏羲女娲图的传播路径研究

摘要:汉代画像石、画像砖、墓室壁画中的伏羲女娲图像遗存数量之多、画面之精美,在美术史上具有重要的意义。其图像呈现的不同地域风格,具有极高的历史价值和艺术研究价值。对伏羲女娲图像进行深入研究,更对溯源华夏文明,增强民族文化自信具有重要意义。于是本文选题为汉代伏羲女娲图的传播路径研究,希望通过系统梳理中原地区的伏羲女娲图像,总结分期与演变特征,从图像学和考古学角度厘清汉代伏羲女娲图像的流变及内外传播路径。

关键词:伏羲;女娲;汉画像石

一.研究缘起及意义

伏羲和女娲的神话故事自汉代以前便广泛流传于民间,直至今日,我们仍对这两位人文始祖充满了敬意。汉代的伏羲女娲图像是所有伏羲女娲图像中最重要的组成部分,对全国各地区伏羲女娲图像的研究乃至整个汉代文化的研究都是一个很重要的补充。

汉代伏羲女娲图像在今河南、山东、江苏和四川地区均有出土发现,不同地区在具有共同特征的同时又都独具个性。故深入研究伏羲女娲图像特征或能以此为切入点进一步了解汉代不同地区文化的特点以及区域间文化的交流与传播。

画像石、画像砖、壁画上的伏羲女娲图像呈现的不同地域风格,具有极高的历史价值和艺术研究价值。于是本文选题为汉代伏羲女娲图的传播路径研究。希望通过已出土中原地区的伏羲女娲图像,总结分期与演变特征,从图像学和考古学角度阐释中原地区伏羲女娲图像的流变及对外传播路径。

二.有关伏羲女娲的文献记载

伏羲是中华民族的始祖神和文化英雄,被列为三皇之首。《周易·系辞下》中记载:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地。”而后,许多古文献也记载了伏羲为古人类做出的伟大贡献——推演八卦、尝味百草、钻木作火等等。这些伟大的功绩不断地被堆砌到伏羲身上,使伏羲这一形象凝聚了古人共同的智慧,也逐渐发展成为文化英雄性质的人文先始。

有关女娲的记载,最早见于屈原著作长诗《楚辞·天问》:“女娲有体,孰制匠之?”由此可见战国时期,女娲神话就已经在楚国流传。此外,据古文献记载,女娲除了抟土造人外,还有炼石补天,制定婚姻制度,创造乐器等体现了其始祖母神性质的伟大功绩。

汉代典籍《淮南子·览冥》中伏羲女娲始同时出现:“伏戏、女娲不设法度而以至德遗于后世,何则?至虚无纯一,而不喋苛事也。”伏羲、女娲作为三皇其一或其二的说法开始流行。

三.汉代伏羲女娲图像的传播路径

尽管汉代多个地区出现了伏羲女娲图像,但是无论在时代的先后还是图像的细节上,不同地区之间都存在或多或少的差异,而这些差异性同样与传播路径存在关联。以下将通过对图像的比较,从类型学与图像学角度试图厘清伏羲女娲图像在不同地域之间的传播路径。

(一)伏羲女娲图的传播

在此列举2种可能路径,一是洛阳向南阳传播的同时向山东、江苏和川渝地区传播;二是洛阳首先传播至南阳地区,后以南阳地区为中心辐射影响山东和江苏地区,并滞后影响川渝地区。

结合图像对比分析与史实,本文将着重论证第二种传播路径的合理性。最后将对第一种推测的不合理性进行解释说明。

1.中原地区内部传播路径

中原地区的内部传播路径推测分为两段,一是以河南洛阳地区为起点,首先传播至南阳地区,二是以南阳为中心辐射带动同属于中原的山东西部地区与江苏北部地区。

A.河南洛阳—河南南阳(西汉中后期—东汉早期)

由考古出土实物资料可知,伏羲女娲图像最早在河南洛阳卜千秋墓中壁画被发现,时代为西汉中后期。同一时期内的伏羲女娲图像均见于墓室壁画,且均位于河南洛阳地区。西汉末年至东汉初年,河南南阳地区开始出现大量的伏羲女娲题材的汉画像石,年代上,南阳地区略晚于洛阳地区出现伏羲女娲图像,但在数量、类型以及延续时间上却远远强于洛阳地区。推测南阳地区的伏羲女娲图像为洛阳地区传播而来。

综合比较西汉中后期到东汉早期的汉代墓室壁画中的伏羲女娲图与汉代画像石中的伏羲女娲图。可以总结出以下特点来验证以上推测。

①形象特征上:头饰上,都是伏羲戴冠,女娲梳髻;服饰上,都是身着宽袖襦服;尾部都不相交,皆为人首蛇身。

②布局特征上:无论是洛阳地区的墓室壁画还是南阳地区的画像石,伏羲女娲均呈对称分布。

这些共性特征一定程度上验证了洛阳—南阳这一传播路径,但除此之外,南阳地区的伏羲女娲图像也独具个性,归纳总结如下。

①取材上,相比洛阳地区多采用墓室壁画为载体,南阳地区多就地取材,使用了本地盛产且适宜雕刻的石灰岩为载体进行画像石创作,体现了区域环境对艺术创作与墓葬文化的影响。

②形象特征上,南阳与洛阳地区最大的不同即为手持之物。洛阳墓室壁画中的伏羲女娲皆为手捧日月,而南阳地区更多是手持芝草或华盖,未见日月。合理猜测有两个原因,一是河南南阳地区位于平原地区,农业发达,百姓对植物有着最朴实的希冀,所以手持之物多为植物。二是推测与早期道教在此流行有关,灵芝的形状与道教中追寻的仙山极为相像,或是受道教思想影响的产物。而日月的消失则猜测或是与载体变化而导致图像所处位置发生变化有关。墓室壁画一般位于墓室顶部,而画像石一般位于墓室门柱上。因此在古人的认知里,将日月绘于穹顶之上符合其内在逻辑。

B.南阳—山东、江苏(东汉时期)

做出第二段传播路径的推测是因为山东和江苏地区出现伏羲女娲体裁的汉画像石主要在东汉时期,整体上分为早、中、晚三个阶段,时间上略滞后于河南南阳地区,但在表现载体上与南阳地区相同,都选择了画像石为载体,故初步推测山东和江苏在同一时期内接受了河南南阳地区的传播和影响。下面将结合时代分期与具体图像验证该推测的合理性,分析论证如下:

(1)东汉早期:

这一时期,对比河南、山东、江苏地区的伏羲女娲图像,发现形象特征上,均为伏羲戴冠,女娲梳髻,身着宽袖襦服;手中一般不持物;伏羲女娲均为人首蛇身,尾部或相交或不交。画面布局上,伏羲女娲一般都是同时出现且对称分布。

综合比较可得,东汉早期山东地区和江苏地区的伏羲女娲图像整体特征与河南地区相似,可一定程度上验证该条传播路径的合理性。

(2)东汉中、晚期

这一时期,中原地区的伏羲女娲基本延续了早期的总体风格和特点,但区域间的差异性也逐渐增加,分析论证如下:

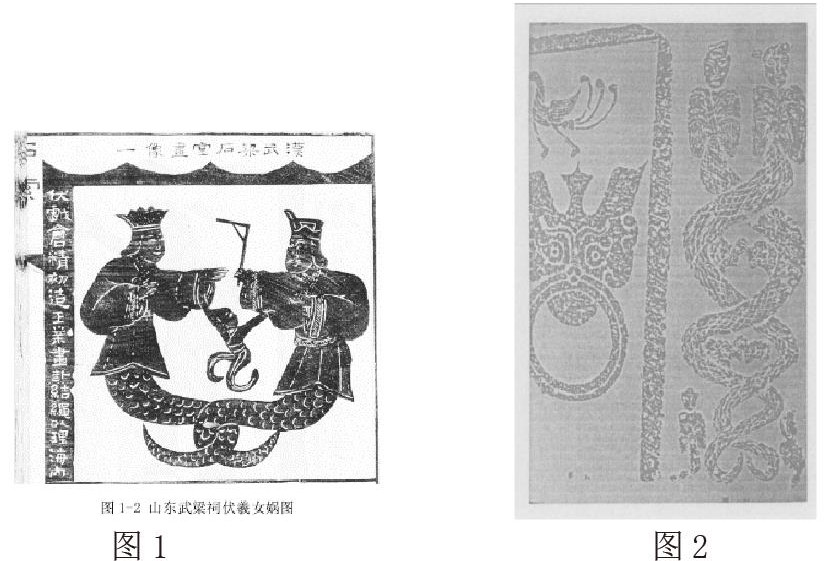

河南地区中晚期伏羲女娲图风格基本相似,但同一时期内山东地区和江苏地区的伏羲女娲图却存在一定差异性。本文选取出土于山东武梁祠的图1和出土于江苏徐州市睢宁县双沟的图2进行比较说明。

根据比较,这一时期仍存在诸多共性。

比如形象特征上,仍为伏羲戴冠,女娲梳髻,身着宽袖襦服;均延续前期人首蛇身的形象。画面布局上,均同时出现且遵循对称原则。雕刻技法上较前代未发生太大变动等。

这些共性验证了在东汉中后期山东地区和江苏地区的伏羲女娲图像仍在受河南地区的影响,但差异性的存在也意味着区域文化对图像的影响愈发加深,仍以上述图像对比,举例说明:

形象特征上,最大的差异来源于手持之物的变化。山东地区的伏羲女娲手持物均为规矩,而河南地区的伏羲女娲手持之物一般为芝草或相对拱手。“规、矩”,代表了“天圆地方”,代表着规矩、制度。“无规矩不成方圆”,出现在祠堂中手持“规、矩”的伏羲女娲承担着“教导”人们遵守规矩、顺应宇宙万物自然规律的作用。

画面布局上,河南地区的伏羲女娲图像在这一时期仍占主体地位,画面仍以表现伏羲女娲为主。但山东和江苏地区的伏羲女娲图像的表现重心逐渐开始分散,多与其他元素结合表现。

此外,雕刻技法上,通过对比可以明显看出,河南地区的雕刻更为细致传神,体现了技术的先进性。

综合图像比较可验证,东汉时期山东地区和江苏地区的伏羲女娲图像的确根源于河南南阳地区,但随着时间推移,受河南地区的影响也逐渐式微。在东汉中晚期中原地区内部的差异性相比东汉早期明显增加,一定程度上体现了区域文化对传播内容的内化和整合。

2.中原地区外部传播路径:

本文推测中原地区外部的传播路径为洛阳地区首先传播至南阳地区,后以南阳地区为中心的中原地区对川渝地区的伏羲女娲图像产生滞后影响。

做出该推测的先决条件如下:①川渝地区的画像石兴起较晚,目前所见的画像石,除少数的能早到东汉早期外,绝大多数都是东汉晚期到蜀汉时期的作品。时间上滞后于中原地区,一定程度上证实是受文化传播影响的产物。②蜀地的成都是汉代五大都市之一,还是当时的手工业、商业中心。在地质条件上,四川有易于开采的砂岩,这为当时的人开凿崖墓、建造石棺、建阙提供了便利的自然条件。这些经济自然以及文化思想条件为画像石提供了产生的条件。

又考虑到伏羲女娲最早的神话发源地不在川渝地区,故而,表明其很大程度由中原地区传播而来。但因为川渝地区独特的地方特性与民俗风情,又呈现出独特的地域风貌。将河南洛阳地区与川渝地区的伏羲女娲图像进行横向比较可得:

形象特征上,均为伏羲戴冠,女娲梳髻,身着宽袖襦服;均为人首蛇身,尾部未相交;手持之物均为伏羲捧日,日中一金鸟,女娲擎月,月中有桂树和蟾蜍。画面布局上,两图中伏羲女娲均同时出现在同一画面中,遵循对称分布的原则。

以上共性为验证中原地区外部传播至川渝地区提供了有力的例证。至于上文所提到的滞后性则体现在两点:

①手持之物的差别上,与中原地区同时期的南阳地区多手持植物相比,川渝地区所见伏羲女娲图像多以日月为主。推测可能是由于地处偏远,区域文化传播具有滞后性,此外可能与受到古蜀文化和西亚文化的影响,川渝地区人们对日月的崇拜更突出,故而皆手持日月。

②川渝地区一开始就是以伏羲女娲对偶出现的形象。并没有经历中原地区由单个图像演变成对偶形象的演变过程。

综上所述,可基本验证上文所述第二种推测传播路径的正确性。最后结合上述内容,对第一种推测路径的不合理性进行解释说明:

洛阳向南阳传播的同时向山东、江苏和川渝地区传播。这种推测忽略了时间上的联系,洛阳与南阳地区同属于一个时期,与后三个地区时间上的差距较大,而后三个地区与南阳地区伏羲女娲图像的发展脉络基本重合,且图像载体与南阳地区也相同。结合相关史实发现,汉代时期南阳地区的水运便利,经济发达,相比洛阳地区更具备中心辐射能力。故该推测不合理。

(二)汉代中原和周边地区的交通道路

秦汉时期,专制主义中央集权为交通事业的发展提供了坚实保障,使交通事业在秦汉时期得到了空前的发展。专制主义政权始终将发展交通作为主要行政内容之一,逐步建立并不断完备的交通运输系统,成为秦汉王朝存在与发展的强大支柱,为政治安定、经济繁荣、文化统一发挥出积极的作用。秦汉交通的主要形式为以后2000年交通事业的发展奠定了基本格局。

下面将结合秦汉时期交通史相关内容进一步验证前文所述伏羲女娲图像传播路径的合理性。

1.中原地区内部传播路径

洛阳很早就已成为中原交通的中心。由洛阳南行通达南阳的道路,也是秦汉时期重要的交通干道。刘邦率军西攻秦,就曾经“从雒阳南出轘辕”,“攻下宛,西入武关”。

两汉之际,南阳地区经济地位升高,政治影响也愈益显著。王莽起义即肇始于这一地区。王莽地皇四年(公元23年)“遣大司空王邑驰传之雒阳,与司徒王寻发众郡兵百万,号日‘虎牙五威兵’,平定山东”,“邑至键阳,州郡各选精兵,牧守自将,定会者四十二万人,余在道不绝,车甲士马之盛,自古出师未尝有也。”东汉时期,“河南帝城,多近臣,南阳帝乡,多近亲”两地间交通联系更为紧密。

以上史实为中原地区内部传播路径的第一段提供了历史依据,充分说明了汉代伏羲女娲图像由洛阳传播至南阳具有很大可能性。

秦始皇时代,全国陆路交通网大致形成,其中一条名为三川东海道,这条大路是由关中东向直指海滨。其与黄河并行的区段,曾有“殽道”、“成皋道”之称。由于所联系地区经济池位重要,人口亦较密集,于是成为秦汉时期承当运输量最大的交通干线。该道西起咸阳,东至朐县(今江苏省连云港市),通过这条道路,河南地区的伏羲女娲图像有了向东部山东地区和江苏地区传播的可能性。

2.中原地区外部传播路径

有关中原地区与川渝地区的传播路径,根据汉代交通布局图,可推测有两种方式。

一是水运,即通过长江中游地区,再溯江而上至成都平原。但由于长江上游航行条件较为凶险,故猜测此条路径实际所起作用并不占据主导地位。

二是陆运,秦汉时期的全国陆路交通网中有一条名为汉中巴蜀道,是由咸阳出发,经汉中,抵达巴蜀地的一条重要通道。由此可见,早在秦以前,中原地区就与蜀地有着较为密切的联系。汉元年(公元前206年四月,刘邦率众“从杜南入蚀中,去辄烧绝栈道,以备诸侯盗兵袭之,亦示项羽无东意”,八月,即“从故道还”。汉武帝时,曾“发数万人作褒斜道五百余里”。

由此可见,川渝地区在汉代是备受统治者重视的,陆路的不断完善不仅加强了民族团结,巩固了大一统的政治局面,更为中原地区先进文化得以传播进入川渝地区提供了物质基础。

结语

本文从汉代伏羲女娲图像入手,将中原地区与川渝地区的伏羲女娲图像进行横向比较,从类型学和图像学角度试图厘清伏羲女娲图像在不同地域之间的传播路径。利用图像对比初步推测出了伏羲女娲图像的传播路径是以洛阳为起点先传播至南阳地区,后以南阳地区为中心辐射影响山东和江苏地区,并滞后影响川渝地区。最后结合汉代交通史予以补充证明,验证了推测传播路径的合理性。

对伏羲女娲传播路径的厘清能够以小见大,为探索汉代中原文化影响路径和能力做出更为准确的判断。在今天更是对团结民族关系,增强民族自信具有重要意义。

参考文献:

[1][唐] 孔颖达撰,郑同整理:《周易正义》,郑州,九州出版社,2020年。

[2][战国]屈原等著,黄灵庚集校:《楚辞集校》,上海,上海古籍出版社,2009年。

[3][汉]刘安著,[汉]高诱注,何宁撰:《新编诸子集成·淮南子集释》,北京,中华书局,1998 年。

[4]刘渊:《汉代画像石上伏羲女蜗图像特征研究》,硕士学位论文,四川大学美术学,2005年5月。

[5]王子今:《秦汉交通史稿》,北京,中共中央党校出版社,2013年。

[6][汉]司马迁:《史记》,北京,中华书局,1985年。

[7][南朝]范晔编,《后汉书》,上海,商务印书馆,1962年。

[8]宋治民:《试论蜀文化和夏商文化的关系》,《洛阳师范学院学报》,2010年,第1期。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号