- 收藏

- 加入书签

浅析宋词中的琴意象

摘要:琴作为一种文字符号,被古代文人赋予了多重内涵。从《诗经》、汉赋到唐诗宋词,古琴不仅在中国传统乐器中有至高无上的地位,在中国文学中的形象也逐步丰满,并且形成了独立的琴意象。从《全宋词》收录的古琴描写来看,琴意象主要表达爱情亲情的悲欢离合、悠然闲适的生活情趣、人生理想抱负的寄托、对隐逸生活的向往等意义。这些词作为琴注入了独特的文化内涵,对后世产生了深远影响。

关键词:宋代;《全宋词》;古琴;意象;文学符号

琴是中国最古老的乐器之一。作为中国传统文化的精髓,古琴与昆曲一道成为了联合国人类非物质文化遗产。目前,古琴学习、爱好者日益增多,琴意向的相关研究也引发了广泛关注。作为古代文人墨客的常用意象,“琴”蕴含着多重内涵,成为了一个独特的文学符号。本文从《全宋词》中的琴意象着手,通过探究古琴在宋代的发展,以研究琴文化在宋代文化中的地位和影响。

一、宋以前琴意象的来源

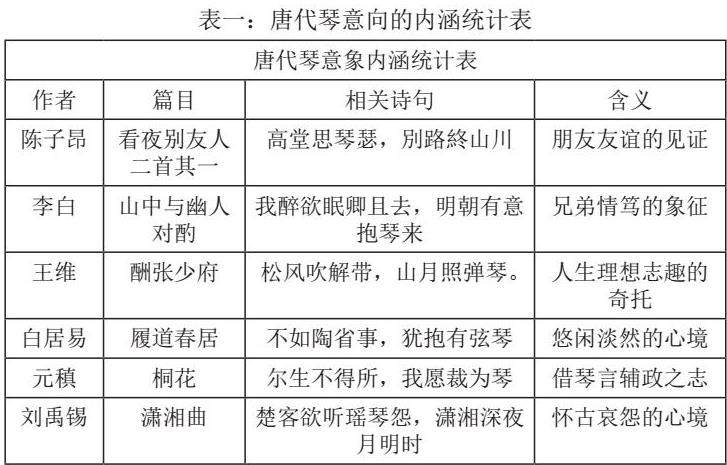

《尚书·舜典》中记载:“诗言志,歌永言,声依永,律和声。八音克谐,无相夺伦,神人以和”,从中可以看出琴瑟服务于诗歌的特性。在古典诗词中,琴意象可溯及中国最古老的典籍——《诗经》,其中的第一篇《国风·周南·关雎》中就有描述:“窈窕淑女, 琴瑟友之”。这篇短小的诗篇,被认为是在中国文学历史的先河,它是一首描写男女情爱的作品,贤良美好的女子,弹琴鼓瑟来亲近她。这里借琴瑟表达主人公对“淑女”的疯狂相思和追求。《国风·郑风·女曰鸡鸣》中描述:“琴瑟在御,莫不静好”,这里的“静”应通“靓”,读jing,意为美好。瑟是琴的一种,它能够与琴合奏, 共同谱出美妙和谐的音响。[1]这首赋体诗恰似一幕生活小剧,你弹琴来我鼓瑟,这种生活实在是太美好了,表现了和睦的家庭生活以及夫妻间真挚的爱情。在《诗经·小雅·棠棣》中言:“妻子好合, 如鼓琴瑟”。由此可以看出,在《诗经》中,琴的意象多用来形容夫妻关系融洽和谐。自《诗经》以来,士人素爱引琴入诗歌,到了魏晋南北朝时期,常用琴意象来表达集会宴饮的欢乐之情,如《尚书·益稷》云:“戛击鸣球,搏拊琴瑟以咏,祖考来格。”同时,受玄学之风的影响,古代学者开始重视审美对象与文学精神的契合,这种玄学的思维方式在嵇康和阮籍那里得以发扬光大,嵇康认为琴不同于琵琶筝笛之类的乐器“高声御数节,使人形躁而志越”,而“琴瑟之体,阐道而音埤,变希而声清”琴音的特点是中平的状态,这种状态使琴符合“和”的审美特征。[2]陶渊明也是一位酷爱自然,心志淡然的诗人,他将琴文化与玄学的思维方式融为一体。沈约的《宋书·隐逸传》中记载陶渊明“不解音声,而畜素琴一张,每有酒适,辄抚弄以寄意”。其意为陶渊明不擅音律却特爱抚琴,这其实恰是陶渊明高雅风流和追求平和闲静的体现。[3]到了唐朝时期,魏晋时期的琴意象象征含义得到了延续,这一特点大多表现在写景与抒情诗中。唐代的琴意象包括但不限于兄弟、夫妻间的情谊;对超凡脱俗和隐逸的追求等,这也真实映照了唐朝的社会状况。唐代文学发展的分水岭是安史之乱。唐代前期经济得到了繁荣发展,这使前期的唐代文学表现出了昂扬的精神风貌。到了唐代后期,社会动乱,人世艰辛代替了理想的浪漫主义色彩,投门无路的文人志士将热切的仕进欲望转变为消极避世的隐士情怀,通过寄情山水宣泄自己心中的苦闷。下表展示了部分唐代琴意向的内涵。

二、宋词中琴意象的内涵表达

斗转星移,到了宋朝时期,“琴”的内涵更多样化。经检索,《全宋词》中涉及“琴”的词作约有430首,琴意象主要表现为:其一,亲情爱情的悲欢离合;其二,悠然闲适的隐逸之乐;其三,惜别友人与知音难觅的慨叹;其四,爱国热情和心中悲愤。下面,参照《全宋词》,我们对这四种琴意向象一一展开描述。

(一)、亲情爱情的悲欢离合

早期的琴意象常用于娱乐宴饮场景,而到了宋代,多用琴来渲染凄凉悲苦的意境。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”,苏轼借《水调歌头》表达出男女两性关系的相思爱恋,同时对家乡亲人思念也得以展现。

如晁端礼的《江城子》:

石榴双叶忆同寻。卜郎心。向谁深。长恁娇痴,尤殢怎生禁。内样双眉新画得,还印了,在罗襟。

相思幽怨付鸣琴。望来音。久沈沈。若论当初,谁信有如今。瘦尽标容羞见也,明镜子,任尘侵。[1]

词中的少妇独守空房,孤独寂寞,对镜精心化好了美丽的妆容,却始终等不到丈夫的来信,她因为思夫心切而日渐消瘦,只能把深深的思念寄托在瑶琴的鸣奏之中。这是一首闺情词,不难看出词中借琴表达了男女的离愁别怨。

如谢逸词《踏莎行》中的“镜约关情,琴心破睡”[9],这里“琴心破睡”引用了卓文君与司马相如的典故,据《史记·司马相如列传》记载“西汉临邛富豪卓王孙有女文君,新寡,知琴。时司马相如赴卓宅赴宴,酒酣,操《凤求凰》琴曲以挑之。文君心悦,夜奔相如,驰归成都,结为伉俪。”谢逸词中的思妇回忆起她和情郎的相遇,与相如、文君的结合极其相似,因之越想越觉甜美,竟至使睡意也淡化了。这里借琴心来传递男女的相思爱恋。晏殊《木兰花》词中的“闻琴解佩神仙侣,挽断罗衣留不住”[9]同样借琴传递婚姻爱恋关系。

如贺铸在《忆仙姿》(九之三)中所写:“相见时难别易,何限玉琴心意。”[4]通过琴表达两性相思爱恋含义,同时,在贺铸的《蝶恋花》中所写:“帘影灯昏,心寄胡琴语”,这里贺铸借胡琴表达伤春怀人的思绪。如李清照的《浣溪沙》,上阙的“倚楼无语理瑶琴”,[3]写出易安居士面对即将逝去的春色,不胜惋惜,由青春易逝引发的满腹愁情无处可以诉说,只能借瑶琴疏解一二。如毛滂在《临江仙》(宿僧舍)中所作:“独自徘徊无个事,瑶琴试奏流泉。曲终谁见枕琴眠。”瑶琴是指用美玉装饰的琴,这里借琴抒发怀念故人的情感。如蔡伸《水调歌头》(用卢赞元韵别彭城)上阙的“醉击玉壶缺,恨写绿琴哀”,[5]这里的琴意象是友人离别愁绪的象征。再如张元干的《水调歌头·今夕定何夕》,下阙的“琴罢不堪幽怨,遥想三山影外,人倚夜深楼”,[6]词中描写了中秋时节,词人独坐中庭,望月饮酒,倍感孤独,这里借琴表达了词人对家乡亲人的思念之情。

(二)、悠然闲适的隐逸之乐

悠然闲适的隐逸之乐是琴意象在宋代的一大展现,其中隐逸词是一种表现隐士对隐逸生活和高洁情操向往的词作。这种文学类型最早可追溯到唐代张志和的五首《渔歌子》,同期的民间曲词《敦煌曲子词》也发现了隐逸词现身。[7]通过对《全宋词》的检索,发现其中有1100首隐逸词,占比达5.19%。隐逸词的蓬勃发展与宋代的社会现实环境密切相关,重文抑武的时代特点推动了大批文人选择投身官场,并以此作为实现自己人生理想的出路,然而激烈的党争使得士人屡遭贬谪,官场的失意急需一个自我解脱的方法,于是他们把目光投向自然山水之间。[8]

苏轼是宋代士人吏隐的代表,以苏轼的词《行香子》(述怀)为例:

清夜无尘。月色如银。酒斟时、须满十分。浮名浮利,虚苦劳神。叹隙中驹,石中火,梦中身。

虽抱文章,开口谁亲。且陶陶、乐尽天真。几时归去,作个闲人。对一张琴,一壶酒,一溪云。[1]

词中“浮名浮利,虚苦劳神”表明苏轼看淡宦海的想法:追名逐利都是徒劳费神的,从中表现了苏轼退隐的愿望。而下阙“几时归去”表明苏轼经世济民的思想,他希望自己像范蠡一样实现了政治抱负之后功成身退。“对一张琴,一壶酒,一溪云”,展现出苏轼对隐退山林后生活的向往,这里的琴意象为对悠然闲适隐逸生活的追求。

又如黄庭坚在《拨棹子》(退居)上阙中写道“横一琴,甚处不逍遥自在”,[4]这首词同样表达了黄庭坚在经历了官场的浮沉后对退居生活产生的向往,这里的琴意象是悠然自得生活情趣的象征。诸如此,宋代士人通过吏隐的方法在追求政治理想和寄情于山水之间寻找内心的平衡,形成了独特的隐逸形式,而琴在此类词作中是一种独特的文字符号。

(三)、惜别友人与知音难觅的感慨

琴与知音的联系可以追溯到伯牙子期的典故。俞伯牙善于演奏,钟子期善于欣赏,素昧平生的二人仅以琴音为媒介而成为至交好友,这就是“知音”一词的由来。后钟子期因病亡故,伯牙悲痛万分,认为世上再无知音,天下再不会有人像钟子期一样能体会他演奏的意境。所以就“破琴绝弦”,将心爱的琴摔碎,终生不再弹奏。故诗词中常以琴意象表达知音难求的慨叹。如曹冠词《惜芳菲》(述怀)“流水高山琴静奏。莫笑知音未偶”;王之道词《八声甘州》(和张漕进彦)“流水高山还会,意不烦挥按,如见虞琴”等。

如张炎在《声声慢·达琴友季静轩还杭》中所写“此别何如,一笑写入瑶琴。”[9]其意为此次一别不知何时何地才能再次相见,就让琴曲记录我们离别的场景吧。词人借古琴奏离歌,悠悠古琴传递了离别之人所有难以言说的感伤和愁绪。如张先在《南乡子·相并细腰身》中所作“曲项胡琴鱼尾拨,离人”,[9]词人借古琴之音表达对远方好友的思念。

(四)、爱国热情与心中悲愤

“琴”被宋人视为“内圣”与“外王”、形上之“道”与形下之“器”的完美结合。琴承载了文人凌风傲骨、超凡脱俗的的品格观念,将其与上古“圣治”的理想追求相结合,使“政统”属性得以回归。[10]南宋后期,外族入侵导致民族矛盾日益尖锐,因此宋末词坛的题材和风格具有趋同性。刘克庄被认为是南宋词坛的文化领袖,家庭背景和现实经历促使他创作出大量与政治相关的作品。他的诗词注重用典和锤炼,以《沁园春》(和林卿韵)为例,其上阙“畴昔遭逢,薰殿之琴,清庙之璋。”以舜弹南风琴的故事表现出他对家国和平的向往。又如他在《贺新郎》(放逐身蓝缕)中所写“欲托朱弦写悲壮,这琴心,脉脉谁堪许。”被放逐的生活是孤苦寂寞的,词人借“朱弦”与“琴心”表达自己渴望官场,以图一展抱负的机遇,奈何时局并未给予他这个机会。

三、宋词中琴意象的影响与价值

宋词在词史上占有无与伦比的巅峰地位,有一代文学之胜的美称。作为一种文学体式,宋词是一种文化现象,同时也是宋代人民社会精神生活的体现。意象也是一种文化,它的定型伴随着深厚的文化底蕴。宋词借助琴意象发展并完善了自身,大量关于琴的典故的应用,使得宋词具有独特的审美效果。同时琴意象也通过宋词得以传承,二者相互依托,相辅相成。

首先,琴意象丰富了宋词的意象种类。经检索,除古琴以外,《全宋词》中还有多种琴意象,如焦琴、无弦琴、绿绮琴、素琴、瑶琴、清琴、舜琴、熏琴等,这些意象有的是与典故的结合,有的是古琴衍生出来的文雅别称。其次,宋词中的琴意象是宋代文人生活情趣的反映。因为琴声雅韵中流溢着超世脱俗、情思飘缈的诗心,故诗人爱琴,琴与诗人,诗人与琴,永远是一个饶有兴味的话题。[11]两宋时期,繁荣辉煌和艰苦忧患交错并存,在这种社会氛围下,多元化的艺术品位、生活内容、士人群体、思想意识共同构成了宋代独特的社会图景。再次,宋词中琴意象反映了宋代儒、释、道三家思想相融的社会现实。宋代士人的哲思玄想趋于活跃,文人墨客常从哲学的角度观察世界,因此写出的词作富有哲学思辨,自然理趣和儒释禅味。在儒、道、禅交流整合的文化潮流中,词人的精神生活、审美心态烙下了佛禅思想的痕迹。

琴在中国古乐器中占据崇高地位,是中华民族文化的瑰宝,古琴在流传的过程中,从一种弹奏的器具逐渐发展为一种儒雅风范和文化品位的象征。检索《全宋词》可以发现,其中琴心描写有50处、瑶琴44处、琴书41处、琴鹤32处、琴丝12处、琴堂9处、琴棋、琴剑、琴台各6处。由此不难推断出,宋代文人对古琴的喜爱并非局限于弹奏乐曲,大量词作中出现的琴意象更像是是文人趣味的一种表现。这种文人趣味通俗的说法就是“琴棋书画”,具体表现在宋代即为琴书自娱、琴棋会友、琴鹤相随等。[12]其实“琴书”、“琴棋”这样的并列组合词早已在文人作品中广泛使用,琴棋书画泛指各种文艺风雅之事,包括弹琴、弈棋、写字、绘画,精通琴棋书画往往是一个人文化素养和审美情趣极高的表现。宋代文人趣味在理学思潮的影响下具有了理学精神,发展成为在理性控制下的文人趣味,文人多以理性的思维观察世事,收放自如地表达情感。

宋代是古琴艺术发展史上的高峰时期,因为其丰富的文化内涵,使古琴在众多乐器中脱颖而出,上至帝王下至士大夫文人皆青睐于琴。宋词中的琴意象丰富了琴文学的表现手法。具体表现为:用瑶琴、玉琴等指代的手法表现古琴的高雅和美好;用渲染的手法烘托气氛、营造意境;伴随着诗书、棋、美酒等事物共同使用烘托出一幅怡然自得的图景。宋代琴意象的广泛形成了琴学兴盛的局面,这对后世文学作品和古琴研究都产生了深远影响。

参考文献:

[1]孙鸿亮,中国古代悼亡诗词的演变及其意象构成[J].学术论坛,2012。

[2]周唯一,琴文化与魏晋南北朝诗歌之表现[J].郑州大学学报,2001。

[3]刘真真,魏晋六朝琴文学[D].厦门大学,2007。

[4]王娜,汉赋中的“琴”意象[J].河北学刊,2014。

[5]郑珉中,.两宋古琴浅析[J].故宫博物院院刊,1999(04)。

[6]王国维,人间词话[M].北京:人民文学出版社,2018(10)。

[7]宋亮献,北宋隐逸词研究[D].湖南大学,2016。

[8]杨丽华,浅析宋代士人隐逸心态[J].鸭绿江(下半月版),2015,(09:27).

[9]王诤等,全编宋词[M],延边人民出版社,2004.

[10]杨庆存,侯捷飞,宋代琴文化的哲思内涵与境界创新[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2022(01:20-33)。

[11]张斌,宋代的古琴文化与文学[D].复旦大学,2006.

[12]张彦远,法华要录[M].卷三。

作者简介:梁春杰,吾音琴社社长,《琴友》副主编,师承九疑派第三代传承人韩廷瑶先生,河南农业大学文法学院古琴讲师,河南省民族管弦乐学会古琴专业委员会副会长;中原教育周刊教育联盟理事,《九疑琴韵》CD(2019),发起并参与2022年河南省兴文化工程专项项目立项《河南省古琴文化的传承、保护与研究》。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号