- 收藏

- 加入书签

感知 探索 应用

——乘法估算的教学反思

《新课程标准》的教学建议中指出:“估算在日常生活与数学学习中有着十分广泛的应用,培养学生的估算能力,让学生拥有良好的数感具有十分重要的价值。” 我在教学《乘法估算》这一内容时,考虑到三年级学生首次接触乘法估算,于是我设计了让学生“感知、探索、应用”逐步提升的教学过程,让学生把已有的经验与数学知识同生活中的实际问题结合起来,让学生在生活情景中感知乘法估算的意义,探索乘法估算的方法,并在生活中主动应用乘法估算,使之来源于生活,应用于生活。

一、创设问题情景,让学生“感知”乘法估算

[教学片断]出示动画课件:大头儿子要去春游,他要带上3袋饼干,饼干的单价是1元9角。同学们,你们觉得大头儿子该向围裙妈妈要多少钱去超市呢?

学生思考后交流。

生1:我把3个1元9角加起来,就是5元7角。

生2:我是这样想的:二三得六,带六元钱。

生3:“二三得六”什么意思呢?应该是1元9角一袋,3袋一共要5元7角。

生4:“二三得六”就是把1元9角当作2元来算,又快又方便。

……

三年级的学生在此之前没有过多地接触估算,对估算的实际用途也了解很少。因此,我利用学生生活中熟悉的动画片作为估算的题材,创设学生喜欢的动画人物“大头儿子”去超市买饼干这个情景,调动学生学习的兴趣及积极性,并通过这个情景,揭示数学的本源在于生活,使学生感受到估算就在自己身边,生活中处处存在着估算。

二、引导自主探究,让学生“探索”乘法估算

[教学片断] 师:学校安排下星期去文体中心观看儿童音乐剧……(生欢呼)

师:学校打算给每位学生准备一瓶矿泉水,如果让你做三年级段的采购员去购买矿泉水,大家需要了解什么信息?(生交流回答)

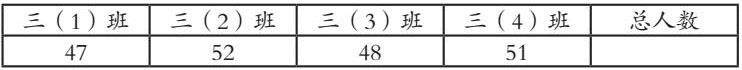

师根据学生回答,出示课前准备的“三年级各班人数统计表”。

学生交流各自求总人数的思路和步骤,教师根据学生的交流和汇报作简要小结,使学生明白:把有关数字看作最接近的整十数,可以使计算简便。

然后教师指出:把一个数看作整十数、整百数或是整千数,就是求它的近似数,引导学生得到用“四舍五入”法求近似数比较方便。并且指出:“在日常生活中,有些计算只要大概估计一下它的得数是多少就够了,不必算出准确数,像这样的计算,我们叫做估算。”

通过求三年级的总人数,教师继续创设去超市买矿泉水的情境:我校三年级4个班有学生198人,给每位同学准备一瓶2元钱的矿泉水,大约需要带多少钱?

学生先独立思考解决问题的方法,然后在组内进行交流,改进自己的解题方法,最后把认为最好的方法进行汇报。

根据每个组汇报的结果,展开讨论,使学生明白:“有时候,计算结果并不是越接近准确数就越好,还要看怎样计算起来更加简便。”

在探索的这个阶段,我引出学生感兴趣的情境,并就“要准备多少瓶矿泉水?”这个问题,组织、引导学生求三年级学生的总人数。部分学生根据课前预习的知识,把4个班的人数都看作50人用乘法来进行计算,很快估算出大约有200名学生,但大部分学生受常规解题思路影响,用笔算计算出三年级共有198名学生(有一些学生还出现了计算错误的现象),这部分学生花了较多的时间。但通过这一环节学习,学生无形中体会到了估算的好处,由此诱发了学生进一步探究的心理倾向,而这正符合了教学设计中所追求的三维目标的落实。在学习了用“四舍五入法”求近似数后,继续创设去超市买矿泉水的这一问题情景,使学生对学习乘法估算倍感兴趣,教师通过放手让学生独立思考、自主探索,同时进行合作交流,使学生发现知识、领悟方法、掌握技能,让他们在品尝成功喜悦的同时提升了自身的情感价值观。

三、解决生活问题,让学生“应用”乘法估算

[教学片断] 师出示:学校安排去文体中心观看儿童音乐剧,每人车费8元,我们班一共49人,全班车费400元够吗?

学生独立解决。

一部分学生的方法是:49×8=392(元)<400元 所以准备400元够了。

一部分学生的方法是:49×8≈50×8=400(元) 所以准备400元够了。

一部分学生的方法是: 49×8≈49×10=490(元) 所以准备400元钱不够。

还有一部分学生的方法是: 49×8≈50×10=500(元) 所以准备400元钱不够。

那到底钱够不够呢?有一生解释到:“第二种算法把49估成50,再和8相乘,估的结果只比实际大一点点。第三种结果把8估成10,再和49相乘的话,多估了2个49比实际大多了。第四种算法把49和8都估大了,得到的结果比实际大太多了,而付车票不必和实际的误差这么多”听了这个同学的发言,我发现下面有的同学在暗暗点头。

在学生自主探究出估算的基本方法后,从身边的实例出发,通过解决“全班车费共400元钱够吗?”这个身边的问题,体会估算的意义,进一步巩固估算的方法,既能提高学生的估算能力,又让学生再次发现数学就在我们身边,我们身边处处有数学。

学生估算意识和能力的形成不是一两节课就能实现的,需要长期潜移默化的渗透,这就要求我们数学教师广泛收集素材、积极创设情景,让估算在学生眼中成为生活中的一种需求,而不是遥不可及的数学知识。在感知、探索、应用过程中,尽可能让学生尝到估算的甜头,让学生感受到数学与生活的联系,才能更加有利于增强学生的估算意识,养成估算的习惯,才会在实际应用过程中迸发出更富创造性的估算方法。

作者简介:何玲娟:1981.10,性别:女,民族:汉,籍贯:浙江余姚,毕业院校:宁波大学,毕业专业:小学教育,学历:本科,工作单位:余姚市黄家埠镇中心小学,职称:一级教师,研究方向:小学数学。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号