- 收藏

- 加入书签

从研究方法的角度分析建筑师扎哈·哈迪德的探索之路

摘 要:本文从研究方法的角度,对扎哈·哈迪德的建筑作品进行梳理,从观察法、类比研究法、实验研究法三种建筑研究方法分析扎哈的建筑探索之路,为建筑学在结合理论与实践方面提供参考。

关键词:研究方法;扎哈·哈迪德;参数化建筑

1 扎哈·哈迪德的简介及主要成就

扎哈·哈迪德,伊拉克裔英国建筑师, 2004年荣获普利兹克奖。扎哈建筑风格已经成为一类极具特色的建筑审美风格,建筑参数化设计也在这类强调流动的曲线、夸张造型的审美风格的引领下迅速发展。

2 扎哈·哈迪德的研究方法及运用

2.1 观察法及其在扎哈工作中运用的实例

本论文中的观察法,特指建筑师们结合自身知识结构和审美倾向,通过亲身体验、手绘、笔记等对所研究对象进行剖析和记录的研究方法。

扎哈·哈迪德作品中的大量曲线、曲面并非无源之水,大都是以自然景观中的几何关系抽象而来——流动的河流和洋流,起伏的山谷和高峰,参差的森林和原野,这些都是扎哈的观察研究对象,她倾向于先从建筑场地中找出一套曲线语汇,然后再将这套语汇运用到落地的建筑中去,使得建筑和场地关系变得紧密和谐。

由她设计的广州歌剧院坐落于中国的珠江之滨,以“圆润双粒”为主题,建筑外形像两块一大一小的石头,造型自然、浑厚。扎哈将“水流冲刷河道中的石头”这一自然景观的尺度巨大化,仿佛大剧院是珠江边正在被被江水冲刷的两块圆润的石头。扎哈的对自然景观进行观察思考和记录,有意无意地把自然景观中的亮点之处都放入自己的记忆宫殿,她的艺术创作就是师法自然,对自然理解和提炼的过程。

2.2类比研究法及其在扎哈工作中运用的实例

如果说观察法是扎哈在师法自然景观,那么类比研究法就是她在学习人类其他艺术领域的先进成果。通过对扎哈建筑风格的研究,不难发现她的建筑充满了“奔跑跳跃的动态感”,与大多数建筑师作品所呈现的“正襟危坐的静态感”不同,经过笔者对扎哈生活的考察,她发现这种动态感受到了苏联至上主义和构成主义的影响。代表人物有马列维奇《至上主义》画作、塔特林《构成主义》雕塑等。

在2010年的苏黎世扎哈与至上主义展览中,扎哈亲自设计的画廊以她特有的语汇,为画廊营造了一个极富创新精神和视觉冲击力的空间, 扎哈的类比研究法不仅体现在对至上主义绘画和构成主义雕塑作品的学习模仿,还深刻地影响了扎哈事务所的工作流程。

2.3实验研究法及其在扎哈工作中运用的实例

建筑项目由于耗资巨大,且作品最终效果受多方面互相影响,严格的控制变量实验是不具备条件的。故笔者认为,建筑的实验研究法可以体现为建筑师在建筑生涯中,对某一设计手法或设计意图的坚持探索,通过扩大规模、增加复杂度等完成了最终效果提升和飞跃这一过程。

扎哈建筑设计风格独特,给施工也带来了巨大的困难,使得扎哈在前二十年的生涯中沦为“纸上建筑师”,这也使得实验研究法变得尤为重要。

在塞克勒蛇形画廊项目中,扩展部分使用了轻巧透明的玻璃纤维屋顶,同时咖啡馆中有了五个C形支柱,改善了建筑物的照明状况。塞克勒蛇形画廊是一个小于1000平方米的小型项目,测试了C形柱作为屋顶支撑结构的可行性。

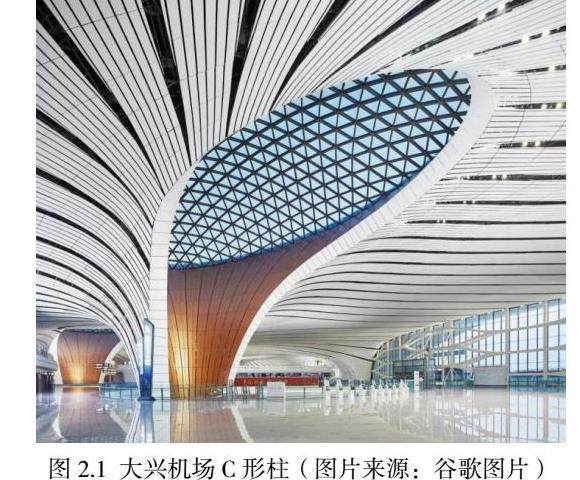

作为扎哈的遗作,大兴机场航站楼的内部有8根C形柱,支撑起了面积近二十万平方米的屋顶。这些C形柱自然地从屋顶延伸到地面,带给使用者们开放通透的感觉,同时也极大改善了采光效果。

从面积不足1000平方米的塞克勒蛇形画廊,到面积将近20万平方米北京大兴机场,扎哈团队坚持了C型柱的设计手法,运用由小到大的实验研究方法,先从小规模、低复杂度的文化建筑做起,直到大规模、高复杂度的大型交通建筑,实现了设计手法的精进和建成效果的飞跃。

3 总结与启发

通过对扎哈·哈迪德的观察法、类比研究法、实验研究法三种主要研究方法进行梳理和探索,使得笔者对大师的作品有了更深的认识。一系列有创造力的作品背后必然有着深厚的素材积累和灵感积淀,各种研究方法就是构建自己知识结构和灵感素材库的效工具,同时选择适合自身特点的研究方法也颇为重要。

参考文献:

[1]武孟洁.扎哈·哈迪德的建筑设计语言研究[J].陶瓷,2020(08):116-117.

[2]刘璟.动态形式背后的理性思维——浅析扎哈·哈迪德的非线性建筑语言及其内在的生成逻辑[J].建筑与文化,2016(01):133-135.

[3]刘意,邓蜀阳.东西方文化下的建筑师差异性刍议——以扎哈·哈迪德与妹岛和世的对比为基础[J].西部人居环境学刊,2014,29(04):74-78.

[4].建筑与时尚的跨界(节选) 纳奥米·坎贝尔对话扎哈·哈迪德[J].城市环境设计,2013(Z1):57-59.

作者简介:张靖宜 华南理工大学建筑学院 硕士研究生

李彬彬 华南理工大学建筑学院 硕士研究生导师

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号