- 收藏

- 加入书签

近年来南京地区博物院(馆)对外文化传播的策略研究

——以南京博物院为例

一、引言

南京博物院是中国三大博物馆之一,前身为国立中央博物院。截至2018年,南京博物院拥有各类藏品432768件(套),珍贵文物371032件(套),珍贵文物数量居中国第二,仅次于故宫博物院。

对于江苏民众来说,南京博物院加深了江苏民众对共同身份的理解;对于其他地区民众来说,南京博物院塑造了其他地区民众对于江苏地域的历史认知;对于他国民众来说,南京博物院集中地展现了江苏地域群体几乎所有的文明元素,是外界了解该地域的窗口。

二、南京博物院对外文化传播策略

(一)南京文化在南京博物院设计中的运用

南京故都文化作为江苏历史文化的重要组成部分之一,在南京博物院的设计与展示中得到了广泛应用。该文化传承了南京作为古都的历史积淀,涵盖了城市的历史、文化、建筑、艺术等多个方面。南京博物院在展示设计中充分融入了南京故都文化的元素,以展示其在江苏历史文化四大主区中的独特地位与价值,从而向观众呈现出丰富多彩、具有深厚底蕴的历史文化内涵。

“一座朝天宫,半部金陵史。” 朝天宫历史悠久,地域文化浑厚,是南京城开始的地方。朝天宫始建于明洪武十七年,是江南地区现存建筑等级最高、规模最大、保存最为完整的明清官式古建筑群落,现为南京市博物馆,其遵循中国古代礼制建筑,以三大殿为中轴线,其他建筑左右对称分布的基本格局。对于南京市民而言,朝天宫棂星门前的石质“滑梯”见证了数代人的成长历程,具有独特文化情感价值。南京博物院正门以朝天宫原型建造,朱红宫墙琉璃瓦,既保留了历史痕迹,又为游客提供了一个初步了解该地区文化的窗口。

南京作为民国首都,见证了中国近代化岁月。在南京博物院“六馆一院”中,民国馆的设计最为经典,其再现并传承了民国文化。南京民国时期文化,是一张富有当地特色的文化名片,是南京乃至江苏历史文脉中必不可少的重要一环,南京博物院开辟了参观者的互动体验新模式,同时再现了传统与现代、东方与西方的文化交融与碰撞。[1] 民国馆展厅通过仿民国欧式建筑街景浓缩展示当时城市生活景象,是老南京城市文化的一个缩影。总体风格复古怀旧,街道两侧设有邮局、银楼等实体店铺,游客可进行购物;其陈设中不乏各类征集的民国文物,如匾额、老式福特汽车等。整个展馆在展示建筑特色的同时,动态还原当时城市生活状况,让观众跨越时空的阻隔犹如走在民国街头。

(二)江苏地域文化在南京博物院馆藏文物中的体现

江苏地域文化可以概括为16个字:智者乐水、农商同道、海纳百川、日新其业。[2] 江苏地域性特征承载着江苏地区独特的历史、民俗等元素,是文化遗产的重要组成部分,保留这些特征有助于增强地方认同感,激发居民的归属感与自豪感,推动地方经济与旅游业的发展;也有利于维护地方文化的多样性与传承,跨地区合作与交流,促进文化交融与共生,推动区域发展的协调与均衡,促进社会和谐与稳定。

南京博物院的馆藏文物充分展现了江苏地域文化的精髓与特色。其中的文物涵盖了丰富的历史遗产、民俗传统、艺术品等多个领域,反映了江苏作为历史悠久、文化繁荣的地区所具有的独特魅力与价值。这些馆藏文物不仅是江苏地域文化的生动载体,也是对该地区历史、艺术、社会等方面的重要见证和体现,为研究和传承江苏地域文化提供了珍贵而丰富的资料和资源。

作为南京博物院核心固定展示区域之一,南博历史馆展示了从数十万年前的旧石器时代到唐、宋、元、明、清时期的江苏地区文物,彰显中国南方典型的水乡文化以及江苏古代物质与精神文化的多样性、丰富性和独创性。

以文物“江豚形陶壶”为例,1960年在江苏吴江梅堰遗址出土,整体造型生动逼真,体现了江豚在水中游动摆尾的姿态。而江豚长期生活在我国长江流域,被称作“微笑天使”,是长江生态的“活化石”,古时长江边经常能够观测到江豚,古人便以此为形,制成陶壶,以供生活。

长江文明是长江流域各区域文明的总称,是中华文明的重要发源地,是中华民族的代表性符号和中华文明的标志性象征,也是世界最主要的大河文明之一。

2022年,南博联合9家博物馆推出“大江万古流——长江下游文明”跨年特展,以“江水天上来”、“万水千帆过”、“何处是江南”、“共饮一江水”四个部分,展示长江下游地区的文明起源与发展历程、文化高峰时期物质和精神文明的物证,以及当下城市文明的斑斓光影,焕发长江下游文明新生命力。

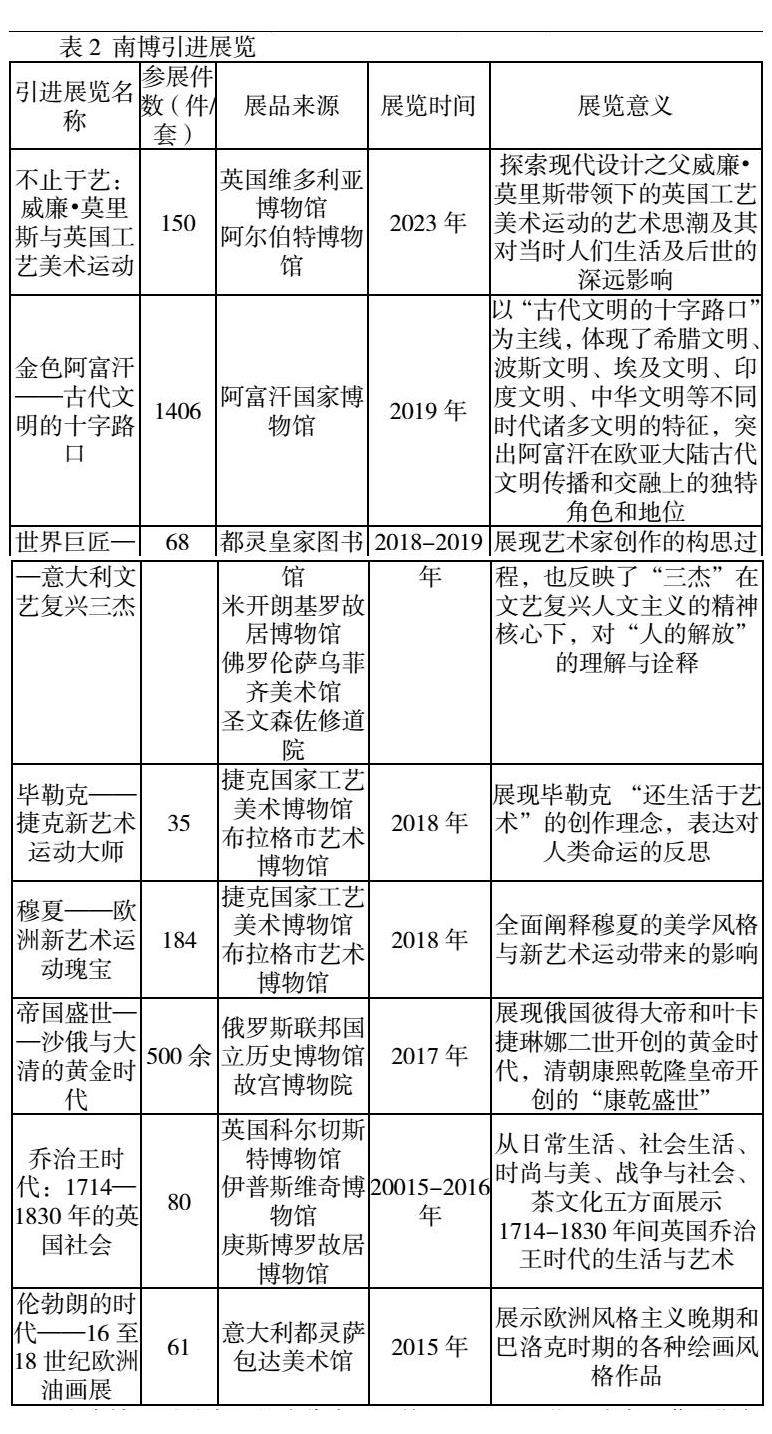

(三)坚持“引进来”和“走出去”并重

习近平总书记曾指出:“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。”

文化交流促进人们互通有无,传承和发扬不同的地域文化,延续和发展人类文明,贯穿人类交流史的主线。而文化交流也是博物院(馆)对外合作的主要方式。[3]

2014年伊始,南博文物初登世界舞台、走出国门。作为文化使者,南博文物足迹遍及美国、英国、韩国等多个国家,多维度展示中国历史、艺术、文化多方面,向世界传递中华民族文明创造的智慧结晶,让世界深入了解中国灿烂文明,并在一定程度上促进文明互鉴,增进文化理解。文物赴外展览彰显文物在外交方面的特殊作用,不仅表明了中国与世界各国友好交往的意愿,更象征着世界和平的共同追求,突显共创人类命运共同体的美好愿景。

在南博“引进来”的步伐中,以特展“不止于艺:威廉·莫里斯与英国工艺美术运动”为例,展览选取英国维多利亚与阿尔伯特博物馆收藏的150件精品,包括艺术家设计稿、壁纸和纺织品等,通过“美的灵感”“美的制造”“美的呈现”三个部分,探索现代设计之父威廉·莫里斯带领下的英国工艺美术运动的艺术思潮及其对当时人们生活及后世的深远影响。

围绕该主题,南博衍生开发了一系列社会教育活动,贯穿特展开放时间段,涵盖全年龄段,但以手工制作为主,活动内容形式趋于雷同,未能向社会开放具有与特展相关的深入探究活动。活动策划者需要结合并加强社教活动与博物院(馆)或展览特点的联系,分析来馆观众类型,结合自身资源,打造高质量活动品牌,进一步增加博物院(馆)社会教育活动的丰富性。

博物馆作为文化交流的重要平台,在其“引进来”与“走出去”的实践中,因文化语境地域差异等客观存在,导致信息与价值传递上存在不对等现象,即双向交流逆差。在新时代,对外文物展览交流需要有新思路和新方法,采用新的策展内容,而不是仅仅满足于原始文物的展出。通过有思想和有思路的策展,在特定主题下将不同时期的历史文物或近现代、当代艺术等组合成特展,用历史和艺术并重的方式立体展示中国文化,[4] 让外国观众能够了解中国的历史文化全貌。

(四)技术助力博物院(馆)对外传播

随着时间的流逝,文物本身的形态会发生变化,结合当前高速发展的信息技术,通过获取藏品数字信息,利用专业处理技术能更好地整理、收集、记录和保存文化遗产信息,完成传统保护方式所不能达到的维护要求与保护效果,系统完整保存文物及相关信息,更安全和长久地保存弥足珍贵的文化遗产。[5]

2022年,南博推出“指尖上的三维文物”,首发18件镇院之宝,可以360度无死角观赏文物,拆解文物,观察不同部位的零部件,了解文物的历史、功能、制作工艺等。

例如,南京博物院推出的“错银铜牛灯”指尖上的三维文物项目,通过高精度扫描与数字建模技术,实现了文物的虚拟重建。相较于展厅实物,三维文物提供高自由度观赏,访客可不受展柜限制,360度乃至内部结构透视观览,极大地丰富了观赏体验。

此数字化形式突出了文物细节,如错银技艺的精湛,使观众能够近距离审视每一道工艺痕迹。该三维模型内置丰富的交互功能,点击即可获取文物的历史背景、制作工艺、文化意义及使用场景等深层次信息,相当于一部互动式微型百科。这种多媒体叙事方式,有助于观众跨越时空障碍,深刻理解汉代社会生活与环保理念。

“指尖上的三维文物”创新了文化遗产的传播途径,以高科技手段促进文化的可及性与教育性,为文物保护与研究开辟了新维度,实现了知识传播与审美享受的完美结合,真正做到让文物动起来、活起来、透明起来。

南博对于文物的数字化展示,能够弘扬江苏地域文明和中华优秀文化,增强人民群众对中华文明的认同感和自豪感,在传承文明、维护文化的多样性方面发挥积极的作用,也能够让文物“走出”博物馆,通过互联网平台让全世界接触文物资源,极大扩展文化传播范围。

三、结语与展望

南京博物院作为南京地区博物院(馆)对外文化传播的典范,其创新策略与实践成效显著,不仅坚持“走出去”和“引进来”并重,还高效运用三维文物等数字化手段,拓宽文化传播的边界,增强了文化体验的互动性与感染力,逐步构建跨越地域、连接全球的文化交流平台。展望未来,南京及其他地区的博物馆应积极借鉴南京博物院的成功经验,因地制宜,不断优化传播策略,以更加开放的姿态和创新的方式,推动中华优秀传统文化的国际传播,共同书写文化遗产保护与传承的新篇章。当然,南博仍需审视自身在对外文化传播中的不足并进一步改进。

参考文献:

[1]柏将,詹江宏. 南京文化在南京博物院设计中的运用研究 [J]. 工业设计, 2021, (02): 118-119.

[2]徐耀新. 江苏地域文化述论 [J]. 艺术百家, 2017, 33 (04): 1-6+132.

[3]王国任. 加强文化交流 开创博物馆对外合作新局面——以南京博物院2013—2022年对外交流与合作情况为例 [J]. 东南文化, 2023, (S1): 158-165.

[4]陈履生. 文物海外展览——中国文化“走出去”的桥梁 [J]. 群言, 2022, (05): 7-9.

[5]张森. 浅谈张掖市博物馆馆藏文物数字化工作 [J]. 文物鉴定与鉴赏, 2021, (08): 124-126.

基金项目:2023年江苏省大学生实践创新训练计划项目“近年来南京地区博物院(馆)对外文化传播的策略研究”(项目编号:202311276188H)

作者简介:徐媛媛(2002.9-),女,汉族,江苏无锡人,南京工程学院本科,研究方向:商务英语

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号