- 收藏

- 加入书签

“双碳目标”背景下电气工程学科研究生课程协同培养教学模式研究

摘要:在全球能源转型和中国“双碳目标”的大背景下,聚焦电力行业和国家重大发展需求,围绕以新能源发展为核心,通过《高频功率变换与系统设计》、《无功补偿与谐波抑制》两门学位课程的协同培养,以宏观构建新型电力系统层面连通电力电子能源变换器微观设计,通过打破割裂知识点的壁垒形成知识合力,完成“课程-课程链-课程体系”的构建,积极发展研究生教育成为主动服务创新型国家建设的途径,培养高层次创新型、应用型人才。通过教学模式的研究与改革,取得了较好的教学效果。

关键词:研究生培养模式;协同教学;双碳目标;电气工程

1 引言:

2022年8月,中央组织部、科技部、教育部等九部委共同研究制定了《科技支撑碳达峰碳中和实施方案2022-2030年》[1],提出支撑2030年前实现碳达峰目标的科技创新行动和保障举措,包括对于相关人才培养方面的需求。针对我国目前仍以煤为主,正处于能源绿色低碳转型过程中[2],需要加强基础性、原创性、颠覆性技术研究,电气工程专业将在新能源并网消纳、可再生能源高效利用等方面承担培养人才的重任[3-4]。

本论文结合燕山大学电气工程学位研究生教育进行改革探索与实践,积极发展研究生教育成为主动服务创新型国家建设的途径,培养高层次创新型、应用型人才。通过《高频功率变换与系统设计》、《无功补偿与谐波抑制》两门学位课程的协同培养为例,以宏观构建新型电力系统层面连通电力电子能源变换器微观设计,以新型电力系统的功能实现为指导进行课程融合,知识贯通,能力提高的完整性教学,真正达到研究生教育“通国家、精领域、强思政”的教学目标,并不断增强电气专业研究生分析案例的能力,熟悉项目科研流程,努力培养出更加适应社会需求的研发型、技术型、实用型人才。

2 构建协同培养的教学模式

《教育百科全书》指出,协同教学(Team Teaching,T.T)是“两个或两个以上教师有目的、有组织地为同一组学生共同规划、讲述和评价课程的方法”[5]。 早在20世纪50年代,密歇根大学就开展跨学科协同教学:合作课程、整合讲授课程、集合式课程、教阶式课程和链接课程模式[6]。20世纪80年代中后期开始成为中国学者研究的热点问题[7]。

电气工程学科研究生阶段将在高级复杂的电力电子电路设计中需运用到电路原理分析、控制理论推导、参数计算与分析等知识,非一门课程能够涵盖,对授课教师的知识结构体系掌握和针对不同课程特点采取相应授课方式提出了很高的要求。

课程《高频功率变换与系统设计》着重讲述高频功率开关变换技术的基本原理和分析方法,分析高频开关变换系统的控制方式、瞬态建模分析和系统综合设计方法。该课程涉及新型电力系统中的并网系统模型建立、功能实现与能量控制。

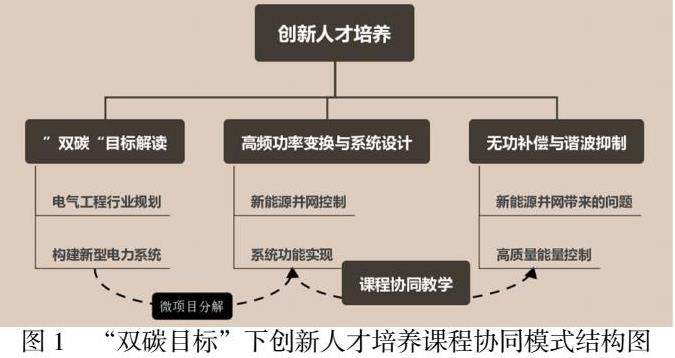

课程《无功补偿与谐波抑制》涉及新型电力系统中电能质量的优化,保证系统稳定运行。两门课程自带天然的内容和主题关联,适合进行课程协同模式的应用。因此,以双碳目标中新型电力系统中并网发电系统建模及电能质量为切入点,构建了结合微项目实现课程协同教学的新模式。结构图如图1所示。

3 协同培养具体内容设计

(1)调研电力行业重点企业和专业毕业学生,汇总“双碳目标”下行业发展与需求。

该项目广泛征求了行业内相关人员的意见和建议,为后续课程改革奠定了坚实的基础,指明了方向,确保改革方案更具科学性、实用性和前瞻性,能切实满足学生与市场的需求,提升教育教学质量和人才培养水平。

(2)“双碳目标”的背景,电气工程研究生多课程协同的教学大纲及教学日历修改。

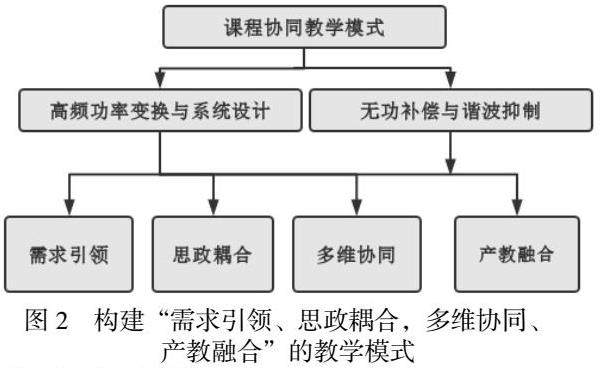

构建新型电力系统是一个庞大的知识体系,“独木不成林”单一课程很难覆盖。将与该知识体系相关的课程进行协同教学,选取《高频功率变换与系统设计》、《无功补偿与谐波抑制》两门学位课程进行课程融合。

(3)从宏观-微观层面进行知识点融合与设计,形成“课程-课程链-课程体系”。

课程、课程链和课程体系之间是“点—线—面”的关系: 课程是“点”,每门课程都承担了培养人才某一方面或多个方面知识、能力、素质的功能和任务。“课程链”是“线”,围绕新型电力系统的特定主题由多门课程联结而成,各门课程间存在显性关联和隐性关联,显性关联是以新能源发电运行知识为基础的知识体系,隐形关联是贯穿教学过程中节能减碳的价值内涵。

(4)开展新型电力系统实际案例为导向的微项目式教学模式

由于新型电力系统即使采用多课程协同教学也只能部分实现其功能性设计。以实际案例为导向的微项目式教学模式是将案例教学与项目科研有机结合,让学生以工程中实际例子为切入点,建立微项目,完成整个项目研究过程。并引入“产教融合”思想,邀请电力科学院工程师和企业工程师进行讲座指导。

(5)“双碳目标”的背景下,课程之间同频共振,思政元素的融入与实施。

同一背景下的课程融合,能够加强同级课程之间以及同类课程之间的“同频共振”,在价值引领上实现更全面的覆盖。合理设计电力行业思政元素案例库,在育人资源上形成更好的互补,各课程之间也能构成更加紧密的支撑关系,全面推进,取得事半功倍的综合育人效果。

4 项目实施过程设计

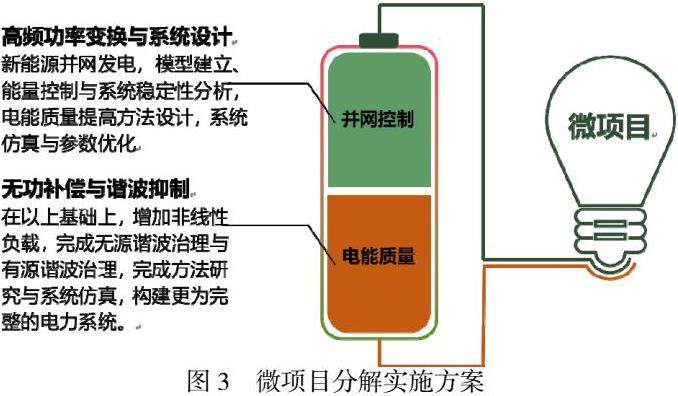

将案例教学与项目科研有机结合,以问题、案例、项目为导向,讲授与讨论相结合的授课方法和以小组合作为基础的学习方法的教学形式。以实际新型电力系统案例微项目式课程教学模式就是通过以实际案例为切入点,建立微项目,完成项目研究过程。以点及面学习相关知识,并分析机理,进而创新性提出方案的过程。协同体现在基于新能源并网发电功率控制为微项目,并进行分解,完成两个相互关联,递进优化拓展的两个项目设计子课题,项目分解如图3所示。

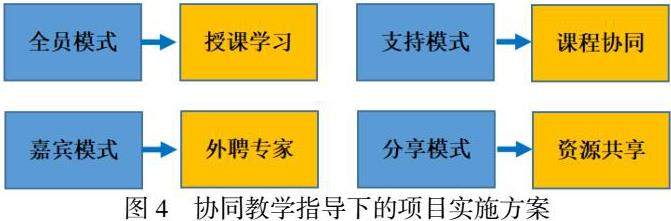

并在课程进行中,引入嘉宾模式,开展行业和前沿、学科交叉等主题讲座。例如我们邀请人工智能专家介绍人工智能大模型的发展,以及在电气工程中的应用。得到了学生们的强烈相应。教学模式实施如图4所示。

5 项目实施效果

5.1 多种形式教学,激发学生科研兴趣

以人工智能讲座为例,专家对当前智能化系统应用及发展趋势的讲解,使学生产生了浓厚的兴趣,并自主在课堂上开展了电力电子设计智能化初探的汇报,扩大了研究视野,激发了学生科研兴趣。将多种形式的教学资源有层次、有组织、科学地组织起来,可以多维度培养电气工程专业创新性人才。

5.2 课程体系变革,推动广度与深度融合延展

将案例教学与科研项目有机结合,以基础知识与前沿工程中实际案例为切入点,建立微项目,完成整个项目研究过程,实现对学生知识、能力、素质的培养。

5.3 课程融合教学,推动知识与实践融合运用

引入“产教融合”思想,邀请电力科学院工程师和企业工程师进行讲座指导。学生将知识、实践和创新思维融会贯通。例如邀请阳光电源电动力事业部研发总裁开展了《电动汽车电驱动系统关键技术及发展趋势》专题讲座。

学生投入到学科竞赛的积极性也大幅提高。《高频功率变换与系统设计》注重模型建立与变换器优化设计,2023-2024两年期间教师团队指导研究生获得全国大学生电工数学建模竞赛三等奖6项,二等奖4项,一等奖1项;《无功补偿与谐波抑制》注重变换器性能提升及功能拓展,指导研究生参加多个专业赛事,在绿色低碳解决方案赛道获得全国二等奖等。课程改革多维度培养电气工程专业创新性人才研究生,课程体系与创新竞赛结合,多赛道产出了成效。

5.4 聚焦国家需求,推动知识与价值融合拓展

“崇实尚新,工业报国”。电气专业教学与“双碳目标”国家战略目标结合,激励电气工程学科的青年学子勇担国家建设的时代使命。同时,教师团队积极拓展地方服务,协助建立了燕山大学(鹿泉)电子信息产业技术研究院,为课程实践以及服务地方搭建了桥梁。

6 结论

“科教报国,扎实创新”。本项目以融合培养为鲜明特征,聚焦电气工程学位研究生“专业学位+能力拓展”多维度培养,逐步形成了符合未来电力特点的电气工程研究生培养教育新体系,提升电气专业研究生教育服务经济社会发展的能力。本论文积极探索研究生教育多课程融合的教学路径实现,将案例教学与科研项目有机结合,以基础知识与前沿工程中实际案例为切入点,建立微项目,实现对学生多方面知识、能力、素质的培养,取得了一些教学成果,为工科类专业学位研究生的培养方式提供了一定的参考和借鉴。

参考文献:

[1]科技部等九部门关于印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》的通知.国科发社〔2022〕157号,2022年06月24日.https://www.gov.cn/ zhengce/ zhengceku/2022-08/18/content_5705865.htm

[2]赵鑫,宋马林等.《中国环境经济发展研究报告 (2023):推进能源低碳转型》.经济科学出版社,2024.6

[3]郗焕,方志,刘峰. 电气工程学科研究生跨学科培养模式探索 [J]. 中国电力教育, 2024, (01): 60-61

[4]葛晓琳. 电气工程学科对接新能源战略的人才培养模式探索研究 [J]. 教育教学论坛, 2015, (51): 124-125.

[5]赖冬梅. “I+”学科融合协同教学的设计与实施 [J]. 上海教育, 2024, (30): 56-57.

[6]李岚,邱长军,吴炜,等. 个性化培养机械工程师创新素质的多层次协同教学模式研究 [J]. 科技资讯, 2009, (34): 164-165

[7]高艳玲. 谈校园网的网络教学模式 [J]. 中国管理信息化, 2010, 13 (15): 110-111.

项目资助:河北省研究生教育教学改革研究项目YJG2023025,燕山大学 2025 年研究生教育教学优质课堂项目。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号