- 收藏

- 加入书签

《热力环流》教学设计

中图分类号:G4 文献标识码:A

课标要求:运用示意图等,说明热力环流原理,并解释相关现象。

教学目标

1、知道地表冷热不均导致大气运动及大气运动的基本类型:垂直运动、水平运动;

2、掌握热力环流的形成过程。

3、通过绘制热力环流示意图,培养学生的绘图能力;

4、通过运用热力环流原理解释现象,培养学生分析、理解、解决、问题的能力。

5、培养学生理论联系实际、探索自然、热爱科学的精神;

6、培养学生的环境意识。

教材分析

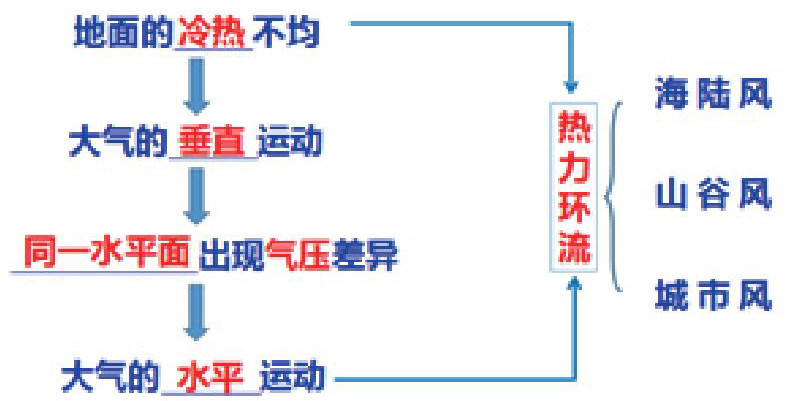

教材讲述了热力环流的概念和形成过程,并进一步分析海陆风、山谷风、城市风的成因,理论联系实际,力求使学生做到学以致用。该部分内容在本单元中有着举足轻重的作用,是后面学习“风”“全球性大气环流”等知识的基础。

学情分析

在地理知识体系中,大气运动知识比较抽象而难以掌握。困难主要源于三点:第一,空间感不强;第二,高一的学生还不能很好地将地理知识与物理知识联系起来;第三,短时间内不能将大气运动与地理现象联系起来。这就需要教师引导学生去正确思考问题、迁移知识,感知生活。

教学重点:热力环流的形成过程及其应用。

教学难点:运用热力环流原理分析绘制山谷风、海陆风、城市风的形成

教学方法

1、实验教学法;2、多媒体辅助教学法;3、探究式教学法;4、图示教学法。

教学思路

视频播放→提出问题→分析、推理运动过程→归纳概括运动规律(理性认识)→应用规律解决实际问题

学法指导

1、观察法、2、讨论法、3、合作探究法

教学准备:多媒体课件

课时安排:1课时

教学环节一:情景导入

教师活动一:展示切洋葱时眼睛受到刺激,但将燃烧的蜡烛放在一旁,洋葱就不会刺激眼睛的视频。提出问题:为什么切洋葱时,将燃烧的蜡烛放在一旁,洋葱就不会刺激眼睛?

学生活动:学生结合材料,思考教师提出的问题。

设计意图:创设生活情境,吸引学生的注意力,激发学生的兴趣,引导学生思考,进入本节课的学

承接:我们暂时不着急回答,地理来源于生活,也服务于生活。今天就让我们从生活出发,一起走进地理课堂!去学习对生活有用的地理吧!我相信!通过本节课对热力环流的学习,大家一定能揭开这一谜底的!展示学习目标。

估计用时:2分钟

教学环节三:实验探究

实验一:热空气的运动

教师活动: 教师展示用电烧锅加热水的过程。提出问题:请同学们说一说你们看到了什么现象?并结合你们学过的物理知识解释一下原理。

学生活动:认真观察实验现象,尝试描述看到的实验现象以及解释原因。

设计意图:让学生直观的看到当气体受热后的运动情况便于理解,同时感受到地理知识就在生活中。

估计用时:2分钟

实验二:冷空气的运动

教师活动:播放热力环流的实验视频并告知学生实验步骤

学生活动:认真观看实验过程视频,用简洁的语言描述自己看到的实验现象

设计意图:演示热力环流形成过程,让学生先对热力环流有直观了解。

估计用时:3分钟

教学环节四:热力环流过程探究

教师活动一:进行课件展示,探究一

学生活动:学生思考三地的气温、气压是怎样变化的?在这种情况下,大气运动吗?

教师活动二:探究二

学生活动:学生认真跟随老师引导,认真思考;并展示热力环流示意图,边展示边解释形成过程。

设计意图:学生通过分析、思考,回答教师的讲解、归纳来使学生获得感性认识。

估计用时:6分钟

教学环节五:探究活动——热力环流的运用

教师活动:通过三个案例的分析认识了解生活中常见三种热力环形式,让学生学习对生活有用的地理。

设计意图:1、通过案例探究,切实体现理论联系实际;2、用热力环流的原理来解释生活现象,达到学以致用的目的。从而,提升学生解决实际问题的能力和合作学习的能力,以及地理实践力;3、通过小组合作后展示成果,让学生大胆展示自我,增强学生的自信心,培养其语言表达能力。

估计用时:16分钟

教学环节六:答疑解惑

教师活动:回顾教学导入时的问题,用热力环流过程图示解释原理。

学生活动:思考和记忆热力环流的原理及相关的知识点。

设计意图:激发学生探究自然奥秘,认识社会生活环境的能力。

估计用时:2分钟

教学环节七:课后探究

教师活动:让学生听《军港之夜》之歌,并提出问题:根据热力环流原理,判断歌词是否正确?如若有误,应如何改?

学生活动:课后探究

设计意图:激发兴趣,鼓励参与,培养学生分析、解决问题的能力。

估计用时:6分钟

板书设计:图片展示

教学反思:本节课学生为主、教师为辅,采用小组合作学习为主的学习方式!让学生积极参与到课堂中来,同时通过对实验探究,案例分析来让学生对原理过程充分理解并掌握,同时也让课本知识和生活实际联系起来,让学生明白地理知道来源于生活,并应用于生活!但本这节内容,具有较强的逻辑性!针对高一的学生来说难度还是较大的!在课堂中很多学生对原理过程的分析不透彻,画原理过程图时也是依葫芦画瓢,并没有做到真正的理解!教学过程中还是应注意原理过程的讲解!同时注重学生表达能力的培养!

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号