- 收藏

- 加入书签

向经典的海里航去:《经典常谈》整本书阅读策略探析

摘要:针对学生在《经典常谈》阅读上的困难,教师可以先采用选读的阅读方式,引导学生从感兴趣的篇目出发,再运用精读探究文本的语言特色、丰富内涵,感悟整书的文化价值,最终从常谈走向常读,提高学生的自主阅读能力。

关键词:《经典常谈》;整本书阅读;初中语文

新课标指出,“学习任务群导向下的整本书阅读旨在引导学生在语文实践活动中,根据阅读目的和兴趣选择合适的图书,制定阅读计划,综合运用多种方法阅读整本书。”《经典常谈》对阅读思维尚以形象思维为主的八年级学生来说,颇具难度。因此,教师要带领学生采取一些有效的阅读策略,让他们能够“把它当作一只船,航到经典的海里去”

一、以选读联动课文,激发阅读兴趣

《经典常谈》共十三篇文章,首篇为《序》,《序》以下八篇以经典著作的名称或合称为题,后一篇以人物为题,末三篇以文体为题。每篇单独成篇,学生可以先挑选感兴趣的篇目阅读。类似的情境任务,也能帮助激发阅读兴趣:

情境:小语在学习中遇到一些疑惑:

1.学习《《论语》十二章》,我有个疑惑:孔子被尊称为“万世师表”,广收弟子,有七十二贤人传世,他都教学生什么呢?

2.学习《桃花源记》,桃花源再寻未果,作者安排这一情节,除了暗示桃花源是虚构的理想社会,还有别的深意吗?

请阅读《经典常谈》相应的篇章,为小语解惑。

经小组讨论,形成下列表格:

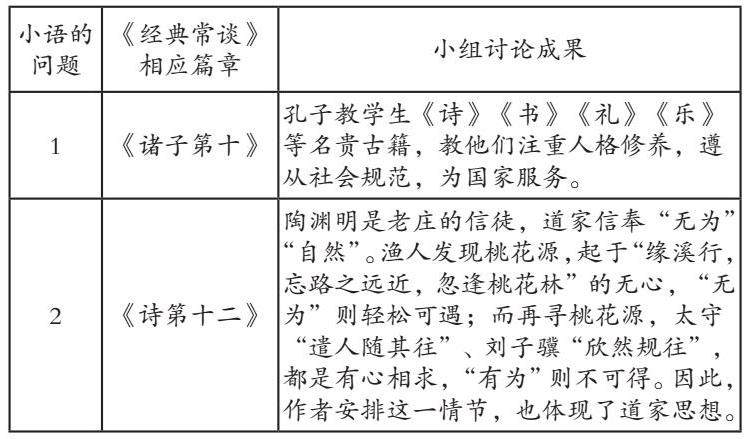

小语的问题 《经典常谈》相应篇章 小组讨论成果

1 《诸子第十》 孔子教学生《诗》《书》《礼》《乐》等名贵古籍,教他们注重人格修养,遵从社会规范,为国家服务。

2 《诗第十二》 陶渊明是老庄的信徒,道家信奉“无为”

“自然”。渔人发现桃花源,起于“缘溪行,忘路之远近,忽逢桃花林”的无心,“无为”则轻松可遇;而再寻桃花源,太守“遣人随其往”、刘子骥“欣然规往”,都是有心相求,“有为”则不可得。因此,作者安排这一情节,也体现了道家思想。

借助“小语的问题”,学生选读了《经典常谈》的部分篇章,并获得对教材课文的新认识。有学生提出,陶渊明《饮酒》(其五)中“此中有真意,欲辨已忘言”,也暗合了道家的自然之趣、忘我境界。有学生发问,《史记汉书第九》说司马迁窃比孔子,孔子以《诗》《礼》等教化学生,那么《史记》是否也有司马迁刻意为之的“教化”目的呢?这样一来,学生的课堂困惑,可以从《经典常谈》中得到启发,并走向深度学习。

二、以精读深析文本,指向素养提升

新课标指出语文核心素养体现的四个方面,文化自信、语言运用、思维能力和审美创造,其中语言运用是基础。在教学中,教师应以提升学生核心素养为导向,设计学习任务。如下:

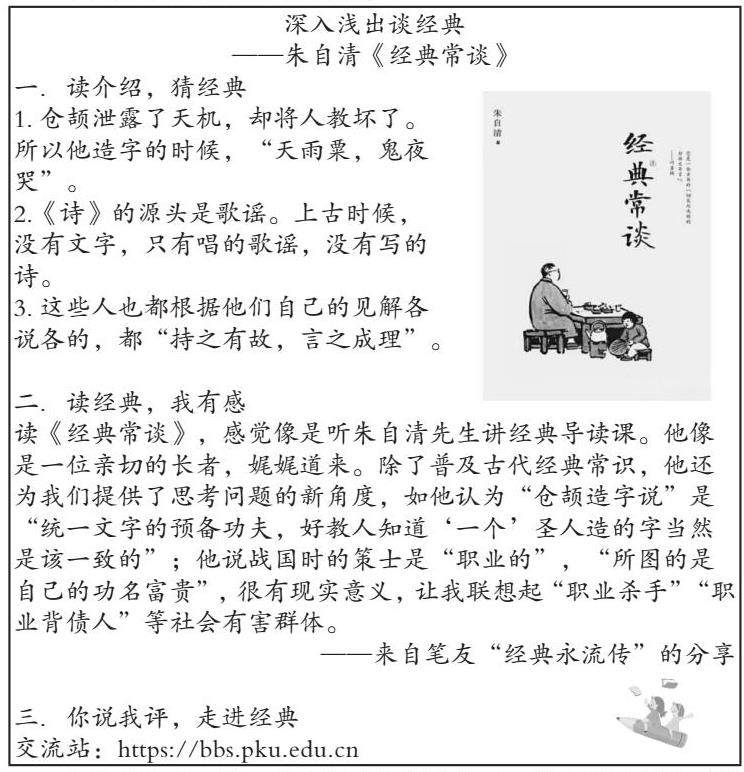

情境:学校拟开展“好书品鉴”展览活动,你们班选择朱自清的《经典常谈》,现请你根据任务提示,设计好参展展板。

任务一:选择你熟悉的几篇,通读全文,并从导读中摘录一到两句话,作为该篇的介绍语。

任务二:选择任务一中的一到两篇,精读全文,写出让你感受最深的地方,作为读后分享。

任务三:整合前两项任务,运用合适的形式,设计出具有吸引力的展板。

下面是学生尝试设计的展板之一:

朱自清在每一篇的导入部分都煞费苦心,既巧妙地消除了学生与经典的隔膜,又与所介绍的经典书籍、传统文化的主题相照应。任务一让学生通读全文后再回顾,从导入部分摘录语句介绍全篇,既能提升他们的语言运用能力,还能锻炼他们的概括能力和逻辑思维能力。任务二是微型的读后感训练,给学生预留了充足的发挥空间,他们可以对作品的主题、行文结构、语言特色或者某一感兴趣的问题提出自己的看法。任务三是语文实践活动,设计展板,能激发学生的创造力,提高其审美能力。这组读写结合的任务,既指向核心素养的提升,也为阅读整本书奠定了基础。

三、从常谈走进经典,实现阅读扩展

经过选读和精读的任务训练,学生对《经典常谈》的理解更

加深入,此时教师可以协助学生构建整本书阅读策略,并扩展到经典原典的阅读。

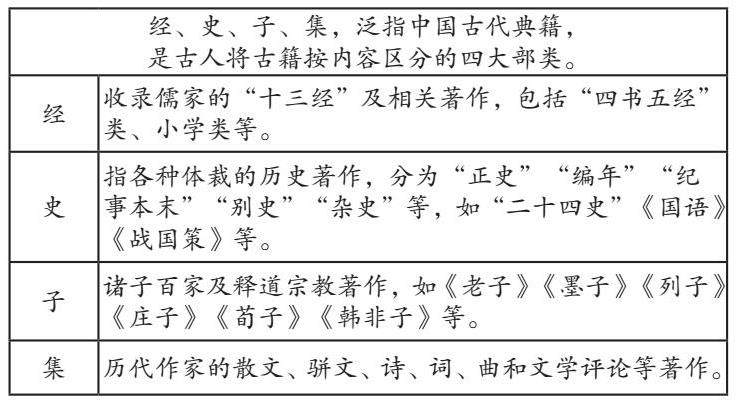

首先是把握整本书的结构。《经典常谈·序》中说,“书中各篇的排列,按照传统的经、史、子、集的顺序;并按照传统的意见,将‘小学’书放在最前头”,言简意赅地说明了本书的编排体例。但八年级学生文化常识储备有限,因此,教师有必要做以下普及:

其次,使用前后勾连的阅读方法,由点及面,让学生深刻领悟本书深远的意蕴。如从孔子断章取义释《诗经》、孔子与《论语》、孔子开讲学和游说风气等故事中,探究孔子的思想内涵及其对中国古代思想文化的贡献。还可以让学生绘制不同主题的思维导图,如“位列第一的经典及其特点”,“中国古代诗歌的发展过程及其成果”等,前者可看作是艺海拾贝,常识积累;后者则需将《诗经第四》《辞赋第十二》《诗第十二》进行组合阅读。

第三,丰富课程资源,联动《经典常谈》和一些文化类节目,让学生沉浸式体验经典中蕴含的中国智慧、中国精神。如《易中天品三国》,以现代视角讲述“汉代风云人物”,品评“三国时代”,可作为《史记汉书第九》的拓展阅读;《中国诗词大会》“赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”,《经典咏流传》“和诗以歌”,让《诗经第四》《诗第十二》等篇章变得有声有色;《典籍里的中国》聚焦《尚书》《论语》《离骚》等名篇,是《经典常谈》众多篇目的经典重现。

最后,以《经典常谈》为基础,开启更多经典原典的阅读。叶圣陶在《读《经典常谈》》一文中强调了读原典的重要:“真正读《诗经》还得直接读‘关关雎鸠’。又如《史记》……从这类书里知道了楚汉相争的史迹,并不等于读了《项羽本纪》。”朱自清在《序》里也说,“经典训练的价值不在实用,而在文化。”因此,读《经典常谈》只是入门,引领学生读经典,才是这本书的应有之意,也是作者的殷殷期盼。

综上所述,《经典常谈》的整本书阅读,应基于学生的心理特点和认知情况,采用从“零”到“整”的逆向逻辑顺序开展教学,以选读联动教材课文激趣,用精读探究文本的语言艺术和思想内涵,最后开展整本书阅读,并延伸到各类经典阅读中去。教师运用不同的阅读方法,设计不同形式的语文实践活动,注重培养学生的自主精神、合作意识和探究精神,提高他们的言语思维、逻辑思维、审美创造能力。因《经典常谈》的导读性质,教师还应带领学生阅读更多原典,切实感受经典的文化魅力。如此,《经典常谈》的阅读,才算实现。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]陈佳冀,陈悦悦.《经典常谈》整本书阅读实施策略探析[J].中学语文教学,2023(6).

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号