- 收藏

- 加入书签

人工智能视域下高校传承中华优秀传统文化途径探索

【摘 要】:随着科技的飞速发展,人工智能技术逐渐成为社会生产力的核心推动力。在我国,人工智能技术的发展已经上升为国家战略,得到了前所未有的重视。高校作为文化传承的重要载体,肩负着传承和弘扬中华优秀传统文化的重要使命。在人工智能的背景下,如何有效利用这一先进技术,推动高校在传承中华优秀传统文化方面的创新与发展,已成为当前教育领域面临的重要课题。本文从人工智能技术在高校传承中华优秀传统文化中的应用、面临的挑战和机遇以及策略建议等方面进行探讨,以期为高校传承中华优秀传统文化提供新的思路和方法。

【关键词】:人工智能;传统文化;文化育人;文化传承

DOI:10.12417/2705-1358.24.10.087

引言

在数字化、信息化浪潮的推动下,人工智能(AI)技术正以前所未有的速度渗透至社会的各个角落,为各个领域带来了革命性的变革。教育领域作为社会发展的重要基石,同样面临着AI技术带来的深刻影响。特别是在传承中华优秀传统文化方面,高校作为文化传承与创新的重要阵地,如何在人工智能视域下探索新的传承途径,成为了当前教育领域研究的热点之一。因此,本文通过对当前高校文化传承现状的深入分析,结合AI技术的特点和应用,探讨人工智能视域下高校传承中华优秀传统文化的途径,希望本文的研究能够为高校传承中华优秀传统文化提供新的思路。

1 人工智能技术在高校传承中华优秀传统文化中的应用

1.1教学资源与内容的创新

人工智能辅助教学是利用人工智能技术为教育教学提供支持的一种方式。在高校传承中华优秀传统文化的过程中,人工智能辅助教学可以实现个性化学习、智能化的教学资源推荐等功能,提高教育教学质量。例如,通过智能教学系统,可以为学生提供针对性的学习资源,帮助学生深入了解中华优秀传统文化;利用智能语音识别技术,可以实现实时翻译和答疑,打破语言障碍,促进文化交流。

在人工智能技术的支持下,高校可以开发更为丰富、多样的教学资源,如利用自然语言处理技术对古籍进行数字化整理、注释和翻译,为学生提供便捷的学习材料。同时,通过机器学习算法,可以分析学生的学习偏好和兴趣,为其推荐个性化的学习资源,提高学习效率。此外,虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术的应用,可以为学生创造沉浸式的学习体验,使其更加直观地感受传统文化的魅力。

1.2教学方式的变革

人工智能技术为高校教学方式的变革提供了有力支持。通过智能教学系统,教师可以实现对学生的实时监控和个性化指导,提高教学效果。同时,利用人工智能技术进行智能评估,可以更加准确地评价学生的学习成果,为教学改进提供数据支持。此外,人工智能技术还可以辅助教师进行教学设计,通过大数据分析学生的学习情况,为教师提供科学的教学建议。

1.3文化传承活动的创新

人工智能技术为高校文化传承活动的创新提供了新途径。通过社交媒体、在线平台等渠道,高校可以举办线上线下的文化传承活动,如传统文化知识竞赛、文化讲座、文化展览等,吸引更多的学生参与其中。同时,利用人工智能技术,可以对这些活动进行数据分析,了解参与者的喜好和需求,为今后的活动策划提供参考。

1.4人工智能与文化遗产保护

人工智能技术在文化遗产保护领域的应用,有助于高校传承中华优秀传统文化。例如,通过人工智能技术,可以实现对文物的数字化扫描和三维建模,为文化遗产保护提供技术支持;利用人工智能算法,可以对文物进行修复和还原,使传统文化得以传承。

2 当前高校在传承中华优秀传统文化方面面临的挑战

(1)外来文化的冲击:在全球化的背景下,外来文化对高校学生的影响日益显著。一些学生可能对传统文化产生淡漠感,甚至产生文化自卑心理。

(2)教育资源的不均衡:由于地域、经济等因素的限制,部分高校传承中华优秀传统文化的师资力量不足,部分教师对传统文化的研究和教学能力有限,难以满足教学需求。这导致学生在学习传统文化时缺乏必要的资源和支持。

(3)教学模式的滞后:高校在传承中华优秀传统文化过程中,面临着文化资源分散、利用不充分等问题,影响了传承效果。传统的教学模式往往以讲授为主,缺乏互动性和实践性。这种教学模式难以激发学生的学习兴趣和积极性,影响传统文化的传承效果。

3 策略建议

3.1加强人工智能技术的研发和应用

高校应加大对人工智能技术的研发投入,积极探索其在传承中华优秀传统文化中的应用。通过开发智能化的教学系统、资源平台等,为学生提供更加便捷、高效的学习体验。同时,加强与其他领域的合作与交流,共同推动人工智能技术在教育领域的发展。

3.2创新教学方式和手段

高校应转变传统的教学观念,注重培养学生的实践能力和创新精神。通过引入案例分析、角色扮演、项目式学习等教学方式,激发学生的学习兴趣和积极性。同时,利用人工智能技术为学生提供个性化的学习资源和指导,满足不同学生的学习需求。另外,高校应优化课程设置,增加中华优秀传统文化的课程比重,注重培养学生的文化素养,结合实际,创新教学方法,提高课程教学质量。

3.3丰富文化传承活动

高校应充分利用人工智能技术,创新传承方式,提高中华优秀传统文化的传播力和影响力。例如,开展线上线下相结合的教学活动,利用虚拟现实技术打造沉浸式学习体验等。同时,积极开展丰富多彩的文化传承活动,如传统文化知识竞赛、文化讲座、文化展览等。这些活动可以帮助学生更好地了解和学习传统文化知识,增强文化自信和民族认同感。此外,利用社交媒体、在线平台等渠道扩大活动的影响力,吸引更多的学生参与其中。

3.4整合文化资源

高校应充分发挥自身优势,整合校内外文化资源,搭建传承中华优秀传统文化的平台。加强与地方政府、企业、社会组织等的合作,促进文化资源的共享和交流。

3.5加强师资队伍建设

高校应加强师资队伍建设,提高教师的文化素养和教学能力。通过引进和培养一批具有传统文化背景和人工智能技术的教师团队,为传统文化的传承和发展提供有力保障。同时,加强教师之间的交流与合作,共同推动高校在传承中华优秀传统文化方面的创新与发展。

4 案例分析

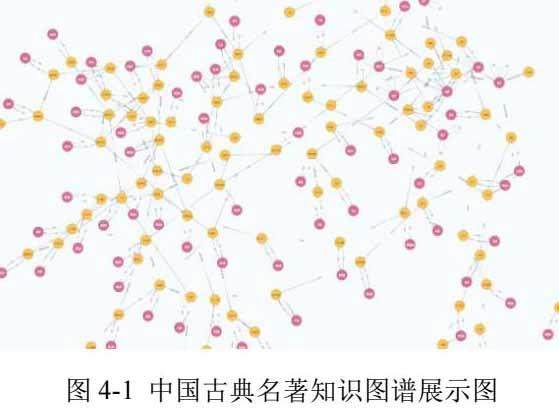

以长春大学为例,我校在人工智能背景下积极探索传承中华优秀传统文化的途径和方法。该校针对网络文化传播过程中,学生对于中国古典名著的问题和需求进行访谈,以问答为主要形式,基于课堂上产生的大量与古典名著课程相关的问题,建立一个专注于中国古典名著课程相关问题的基于知识图谱的智能问答系统构建,用来进行学生课前预习的相关问题搜索。该系统将古典名著、教育与知识图谱相结合,对在线教育进行有效补充,将人工智能相关技术作为工具应用到教学系统中,对教学起到辅助作用。并采用先进的句向量技术,提高自然语言的处理结果准确度。该系统,在一定程度上提高了学生的学习效率和课堂效率,实现了中华优秀传统文化在高校传承途径的探索。构建完成的知识图谱整体展示如图4-1所示。

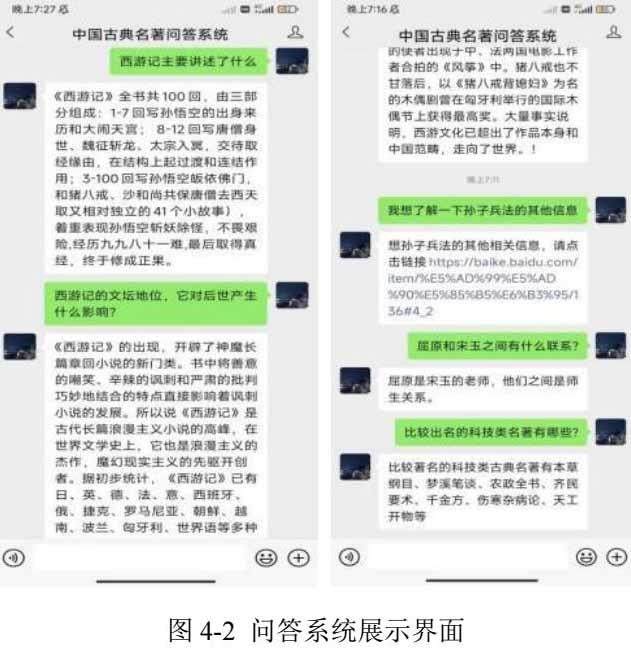

该系统借助微信公众号作为交互界面,为用户提供问答服务。连接微信公众号接口,将微信公众号作为用户提问的窗口,在调用微信公众号被动消息回复接口以及客服服务消息接口进一步完成前后端的交互,学生可以通过关注该公众号,来进行提问,从而得到自己问题的答案。具体结果如图4-2所示。

同时,我校还开展了“传统文化进课堂”活动,邀请专家学者为学生讲授传统文化知识。此外,我校还利用社交媒体和在线平台举办了多场线上线下的文化传承活动,吸引了大量学生参与其中。通过这些措施的实施,该校在传承中华优秀传统文化方面取得了显著成效,提高了学生的文化素养和民族认同感。

5 结论

人工智能技术的发展为高校传承中华优秀传统文化提供了新的机遇和挑战。高校应充分利用这一先进技术,创新教学方式和手段,丰富文化传承活动,加强师资队伍建设,为传统文化的传承和发展提供有力保障。同时,高校应充分发挥人工智能技术的优势,为中华优秀传统文化的传承和发展注入新活力。高校还应积极应对外来文化的冲击和资源不均衡等问题,确保传统文化的传承和发展不受影响。在新时代,高校应肩负起传承中华优秀传统文化的使命,为中华民族的伟大事业贡献力量。

参考文献:

[1] 张晓辉,杨柳.人工智能时代中华优秀传统文化传承的挑战与机遇[J].教育研究与实验,2019(3):27-29.

[2] Smith,J.(2023).Artificial Intelligence and Cultural Heritage.In:Johnson,P.(Ed.).The Future of Technology and Culture.New York:Oxford University Press.pp.123-145.

[3] Artificial Intelligence in Cultural Inheritance.(2023).Available from:https://example.com/ai-cultural-inheritance(Accessed on June 17,2024).

[4] 李洪波.人工智能技术在文化领域的应用研究[J].现代情报,2019,39(5):102-107.

[5] 高慧芳.人工智能技术在古籍整理中的应用研究[J].图书与情报,2019,41(6):89-94.

[6] 赵骁雅.基于知识图谱的学者信息聚合平台的设计与实现[D].西安电子科技大学,2021.DOI:10.27389.

基金课题:

吉林省2023年度高教学会科研课题(人工智能与中华优秀传统文化传承整合研究)

课题批准号:JGJX2023D397

吉林省2023年度职业教育与成人教育教学改革研究课题(人工智能技术深度融入教学和管

理全过程实践研究)课题批准号:2023ZCY352

作者简介:

杨茈茜,女(1999.12—),汉,吉林省白城市,硕士研究生在读,研究方向:网络文艺动态研究、知识图谱。

王芸艺,女(2000.06—),汉,吉林省梅河市,硕士研究生在读,研究方向:网络文艺动态研究、知识图谱。

黄彪,男(1998.07—),汉,山西省长治市,硕士研究生,研究方向:网络文艺动态研究、知识图谱。

通讯作者,冯萍,女(1977—),汉,吉林省通化市,硕士研究生,副教授,硕士研究生导师,研究方向:人工智能、知识图谱。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号