- 收藏

- 加入书签

20-21世纪之交白俄罗斯艺术歌曲中的民族音乐基因

摘要:本文展现了20–21世纪之交白俄罗斯声乐的作品中,其以民间文化特征构建为导向的作曲手法,结合现有研究,通过对不同作曲家在创作中与民族音乐的结合进行分析,展示该时期音乐创作传统民族题材运用的手段。

关键词:声乐体裁 民族文化 引证 题材 重建

20–21世纪之交,白俄罗斯音乐创作呈现出两大趋势:结合世界最先进的音乐创作手段;保留民族音乐的基因密码。当今艺术创作最尖锐的问题之一:是世界流行艺术语境下民族艺术的发展问题。任何民族的音乐创作,都迫切面临着解决传统与创新、民族与国际、民间与专业等关系的问题。

这一阶段白俄罗斯音乐创作一个最显著特点,是现代音乐与民族文化之间的密切关系。作曲家以各种手段在创作中融合民族音乐,这些手段包括:引用、处理、流派重建(作曲家对民间音乐材料的整合)、创作新民族音乐等。

这包括在作品中使用四声自然调式、五声调式、七声调式、变格终止、音程等民族音乐元素;形式上使用民族旋律发展模进和变奏曲形式、民间诗歌脚本、民族乐器演奏方式、或加入民乐器等手段。

关于“作曲家与民族音乐学”关系的描述,娃·安托涅维奇(V Antonevich)在《白俄罗斯音乐创作与民族学的联系》②指出:这种联系依据,是作品中对民族元素的引用和加工——包括对民族音乐的直接移植;也包括对节奏与旋律轮廓的改动,使民族因素在音乐中起到间接或潜在的作用。研究指出:识别民间音乐是否被运用的标准,包括了:旋律、情节主题、形式、音色和表演方式等方面参数。

随着作曲家创造力的发展,创作中移植民间音乐的方式逐渐消失,对民族材料的“整合”成了音乐创作的主导手段。这个时期民族音乐对音乐创作的影响,主要体现在:

1.对音乐曲式结构的影响,特别是调式、节奏特征及乐器的选择上;2.民歌唱法及器乐表演方式在音乐中的再现;3.音乐风格与语言上的结合。

作为这方面的典型例子,作曲家安·察尔科(A.Tsalko)为女声和“钦巴尔”民乐团创作的作品《哦,我亲爱的鸽子》中(2013年),将民歌和乐队音响做了有机的结合。作曲家通过改变钦巴尔的演奏方法:不协调的滑音;金属物体摩擦琴弦的声音;小锤压在琴弦上敲击;一连串下行滑音,模仿人类呻吟声的音响效果等,将这些音响运用在旋律发展的不同阶段中,成为传达不同音乐情绪的重要手段,赋予了民乐器新音色。

在作品高潮部分作曲家引入了长笛和钢琴。其中,长笛部分大量使用小二度、滑音、frullatto奏法;同时,钢琴的高低音区交替呈现,高音区三个八度中的快速演奏,和低声区的音片演奏法。

通过民族音乐元素和个人作曲风格相融合,作曲家赋予作品强烈情感和非凡的色彩音效,使“古老的元素更生动、更准确地带有时代印记,同时又具有现代性和相关性。”⑥

作曲家维·库兹涅佐夫(V Kuznetsov)的创作特点是将民族音乐材料和个人音乐思想进行结合,他认为:“音乐的行进应该顺着语言、音调、呼吸。摒弃欧洲和声的方式,旋律才是音乐的原始基础”④。在创作中,他将现代作曲手段和民族音乐中典型的支声性复调、断奏歌唱等表达手法相结合。通过将原汁原味的民族音乐引入到个人风格中,作曲家“摆脱了民族音乐固定的“语境”,赋予了其丰富的现代意义”⑤。

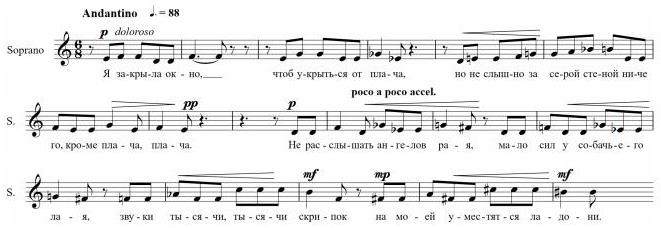

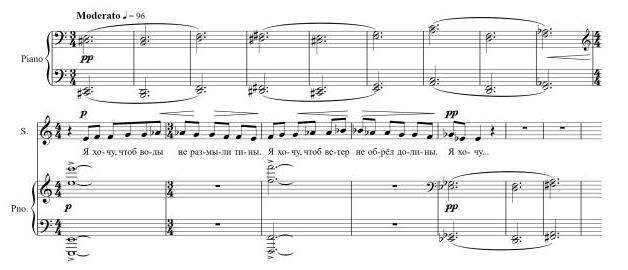

他根据西班牙诗人加·洛尔卡的诗作《绝望》(1983-2001,阿·格列斯库尔А.Geleskul翻译)为女高音和钢琴创作的同名声乐套曲,正是基于这样的创作理念。原作中,诗歌充满了抑郁悲伤的情绪,第二首歌曲—《盖绥达的哭泣》(无伴奏声乐独唱曲)中,作曲家用哀歌这一体裁体现了原作中的情绪,不连续的小乐句中充斥着大量的小二度和小三度音层关系,如歌如泣地诉说:

小三度音程贯穿在整个声乐套曲中,“三度音程作为(旋律的)横向与垂直线条的原则”这一民族音乐特点得到强调,三度音程不仅决定曲调的旋律装饰,也决定了音乐的结构① 。”

第一首歌曲《痛哭》中,钢琴部分最显著的特征:小三度的连续平行进行、作曲技法中被禁止的平行八度与人声部分形成二声部的线条对位,很好展示了音乐的织体结构。

这时期音乐创作与民族元素的深度融合,还体现在作曲家对中古调式的优先选择:“在白民族音乐中,典型的爱奥利亚、弗里吉亚、米索利第亚调式结构,受到更多重视①。”

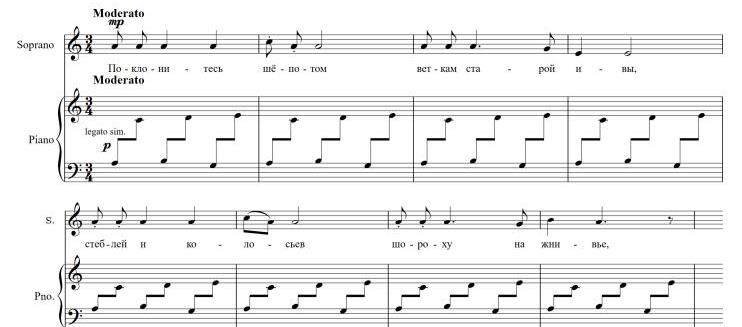

作曲家阿·别京松(A Bezenson)为钢琴与女高音创作的声乐套曲《对着柳枝悄悄鞠躬》(根据伊·柳希娜(N. Ilyushina)同名诗歌所作),歌曲《我们忘记了如何寂静聆听》中,作曲家使用了去掉VI级音的自然小调,钢琴部分始终用一个连贯的踏板演奏,形成一层声音的色彩面纱,让人仿佛置身于森林里雾蒙蒙的早晨。

人声部分的旋律简单而引人入胜,作曲家使用精短的句子,以一个音开始的宣叙性行进,小三度音程在音乐情绪的上扬和下降中具有决定性意义,一个特殊的音乐元素--“爱奥利亚调式”在此呈现,与伴奏部分形成自然七声音阶:

“唱歌的方式不仅是(个人)形象化的表现,也是一个(民族)精神美德传承的手段”③。

世纪之交的声乐作品,还出现“民族音乐样式化”的新现象。我们可以在叶·特拉什克维奇(E.Atrashkevich)和埃·扎里茨基(E.Zaritsky)的作品中,找到这些抒情性和史诗性题材重建的例子。民族诗歌是这些作曲家的首选素材,作曲家在题材、情节方面使用了跟民间传说相关的诗歌。使用民族特有的调式、情节、寓言、音色、节奏和结构成分外,作曲家还保留民族表演中固有的元素,这些元素的结合,诞生了最具民族音乐风格的作品。

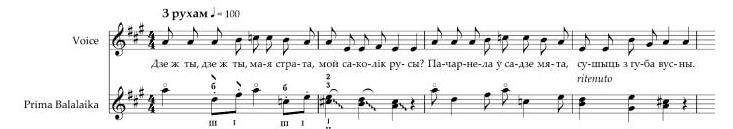

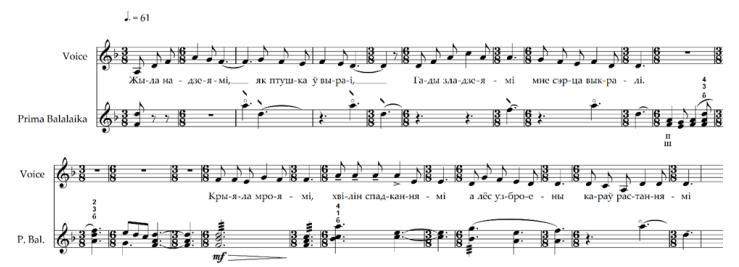

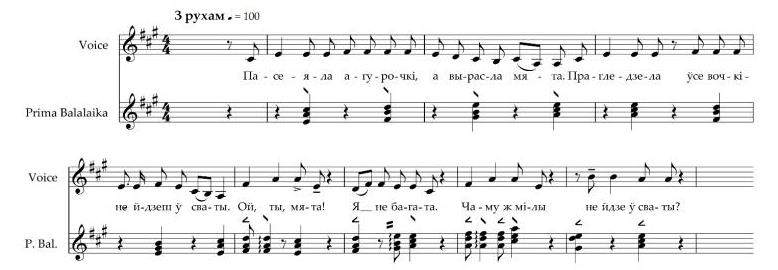

作曲家叶 · 阿特拉什克维奇(E.Atrashkevich)根据列戈丝塔叶娃(A.Legostayeva)的诗歌,创作的声乐套曲--《四首妇女的歌》(2016年)。作曲家以巴拉莱卡琴这一民族乐器为伴奏,创作了具有生活趣味的爱情抒情歌曲,民乐器为音乐带来格外的魅力,滑奏和泛音技术的运用,为音乐增添了生动的风味。

在第一首和第三首歌曲前奏中,延留音和经过音的运用与支声性复调和三度运动略微相似,这是民间歌曲的特征。在人声部分,作曲家创造了特定的曲调,如其中的滑音、歌词最后音节的断音、颤音、泛音,包括“哎呀”这类语气助词在一个单词内音节的延长助唱。

第二首歌--《她带着希望活》中, 歌曲前奏前插入一小段音响片段,乐手用手指敲击巴拉莱卡琴的音板,模仿鹳的叫声,紧接着的协和音程及和声给音乐带来温柔的深情。

人声部分呈现出波状性的宽广性旋律和短小结构的歌词结合,“爱奥利亚”调式的使用,贯彻到底的三度音程突出了小调的特征。每个乐句的尾部呈现出向下的运动趋势,民谣自由拖腔的特点,通过民歌常见节拍(6/8至3/8)的灵活转换得以呈现:

第三首歌曲《疲惫的流水》中,作曲家同样使用爱奥利亚调式使歌唱更自由,围绕着稳定音的小音程走向、结束在四五度的乐句,朗诵的语调、单词里个别音节语气的自由延长等,使音乐更具民族特征:

三度与四度的走向,作为声乐部分最主要的元素,在最后的曲调中,呈现了一个悲伤的动机,反复的三度音叠置强调小调情绪,同时,使用了震音和刮奏等技法;可变节拍(5/4–6/4),使歌词的每个句子都得到扩展:

第四首歌曲《啊,你是薄荷》,是一首具有欢快明媚风格的爱情抒情歌曲,钢琴部分使用了饱满的切分音和滑音,除了常用的三弦琴演奏技法,作曲家在音乐中加入了用手指有节奏地敲打乐器上铁甲的方式,表现了适当的玩笑气氛。

人声部分在反复同音上吟唱,乐句随之走向三度、四度音,旋律中正音级——主音和属音的积极转换、乐器部分重音和切分音的分布体现了音乐滑稽玩笑般的特性:

音乐伴奏部分通过弱音处的和弦,以及切分节奏的使用,为巴拉莱卡琴的音乐提供必要的情绪,在有meno mosso的乐句中,单音部的音乐动机和泛音技法的运用形成对比,同时,三度滑音的加入,传递了充满热情的色彩:

这类以一个诗人的诗歌为基础创作的民族声乐套曲,其作品鲜明的形象、每首歌曲的独立性、及其不同情感的表达和对比,与浪漫主义时期的声乐套曲有高度相似性。区别在于,前者的音乐创作及表达手法,完全通过具有民族特色的音乐技术展示。

抒情歌曲和史诗歌曲作为两种不同类型的歌曲,其差异性主要表现在两者的内容和艺术手段上,史诗性歌曲更客观,更能直观反映事件和事实,因此作为叙事手段,史诗歌曲中的歌词往往比音乐形式更胜一筹。

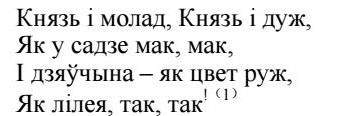

埃·扎里茨基(E.Zaritsky)的声乐作品《王子》(2007)就属于史诗类体裁,歌词选自民族诗人扬·库帕拉(Y.Kupala)的诗词。扬·库帕拉的诗词特点具有史诗体裁中常见的规律性,以及民间歌曲特有的词汇重复手法,通过现实和想象的真虚结合,诗人理想化一对年轻夫妇的形象,创作了一支类似祝颂仪式的抒情歌曲:

Князь і молад, Князь і дуж,

Як у садзе мак, мак,

І дзяўчына – як цвет руж,

Як лілея, так, так!(1)

(歌词大意:“年轻的王子真强壮,像那花园里的马克花,女孩你就像玫瑰花,就像那百合花,啊!啊!”译者译)

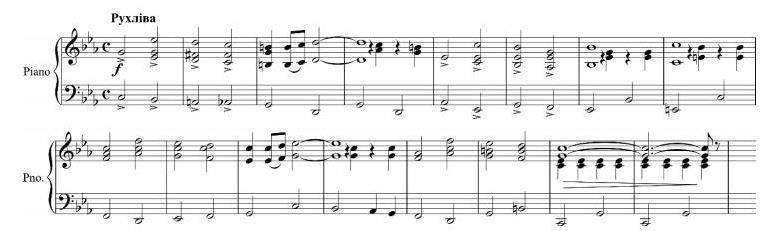

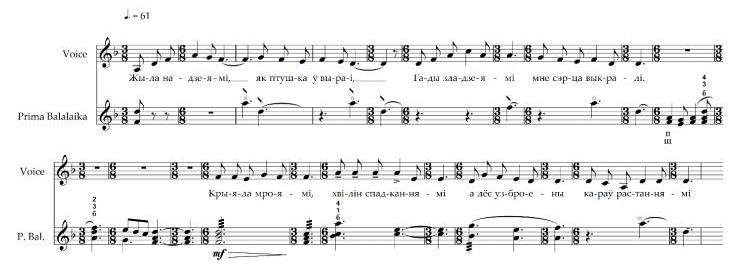

这部作品用四行诗的形式创作。作曲家使用第三首四行诗的重复作为歌曲的副歌,歌曲开始于史诗性前奏,伴奏部依次呈现向下属调性的转向(由c小调--降A大调-- f小调的转换),“弗里吉亚”调式出现在前奏中:

声乐部分的旋律接近史诗曲调,表现在音乐结构中,如:音乐的叙事性、宣叙调性、节奏的有序性、音乐节奏对诗歌韵律的借用,重复的短乐句形成表达上的单一性等。在曲调结构中,五度音程始终占据主导地位,无论是升序(在乐句开头处)或降序(乐句结尾处),其旋律构造的特点是主音和属音的积极交换、单词内部音节拖腔的运用,在不破坏单词完整性和不脱离乐句范围的前提下,使音乐更具热情豪迈的性格:

总的来说,20-21世纪之交的白俄罗斯声乐作品中,早期的民族风格歌曲得到了延续和发展,这些作品不仅是国家民族元素的载体,更是传递民族性格和文化的一种手段:这两点集中反映在作品的歌词脚本、情绪传达方式、调式、音调、节奏、形式、风格等参数上。通过民族音乐材料的重建及其与现代作曲技术的融合,民族特有的色彩在没有固化的情况下被重新创造,从而实现作曲家创作力与民族元素自由多样的互动,创造出多样性的组合,由此铸就了现代白俄罗斯音乐作品的多样性和差异性,体现了作曲家与民族音乐的深刻关系。

参考文献:

1、安东涅维奇·瓦·阿 ,白俄罗斯作曲家作品的个人风格,明斯克,白俄罗斯国立音乐学院博士论文,1999年,C271.

2、维索斯卡亚·玛·斯,格里克列夫娜·格·瓦和20世纪的音乐:从先锋派到后现代【M】,莫斯科音乐学院出版社,2011年,C138-149.

3、仁锉夫斯基·伊·伊,民俗与作曲家:苏联时期的俄罗斯练习曲理论,苏联作曲家【M】,俄罗斯作曲家联盟出版社,1978年,C174.

4、泽拉特科夫斯基·尤·德,作曲家维·库尔涅锉夫【M】,明斯克,白俄罗斯国立大学出版社,2007年,C67.

5、泽拉特科夫斯基·尤·德,维·库尔涅锉夫的音乐:风格及视野【J】,白俄罗斯国立音乐学院学报,2001年(1),C34-44.

6、库尔涅措娃·拉·普,多样化的音乐风格:音乐作品分析,喀山音乐学院硕士论文,喀山,1991年,C36.

作者简介:

伊 切基尔 (E Chekir),女,1991.06- ,博士,白俄罗斯国立音乐学院钢琴艺术指导教研室,讲师,研究方向:白俄罗斯民族音乐学。

吴冬炫:女,1980.11-,音乐学在读博士,韩山师范学院,讲师,研究方向:声乐艺术,民族音乐学。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号