- 收藏

- 加入书签

基于思维可视化理论的以读促写初中英语教学实践

——以初三英语话题写作复习课为例

摘要:思维可视化(Thinking visualization)是指运用一系列图示技术把本来不可视的思维(思考方法和思考路径)呈现出来,使其清晰可见的过程。被可视化的“思维”更有利于理解和记忆,因此可以有效提高信息加工及信息传递的效能。阅读是英语学习的有效途径,是培养写作能力的基础。本文结合思维可视化理论,通过课例研究的方式探索初中英语以读促写在教学中的应用,旨在帮助学生走出动笔难的困境,培养学生文本重构能力,促进学生英语核心思维素养的发展。

关键词:思维可视化;以读促写;教学实践

新课标对于义务教育阶段学生的英语语言运用能够达到根据交际需要发起谈话并维持交谈,使用文字和非文字手段描述个人经历、事件和事物特征,恰当质疑语篇的内容、观点和解释不合理之处。新课标下英语写作不再是模式化写作,而是需要学生具备批判性思维、创造性思维。需要学生在语言能力、文化意识、思维品质、学习能力上能够做到相互渗透、融合互动、协同发展。在英语教学实践中如何在思维可视化理论的支撑下以读促写达成这些核心素养的培养是我们重点思考的问题。

一、思维可视化理论

1.1思维可视化的概念

思维可视化,是指以图示或图示组合的方式,把原本不可见的思维结构、思考路径即方法呈现出来,使其清晰可见的过程。将思维可视化运用到教学中,存在显性价值和隐性价值,显性价值是可以实现零散知识系统化,让知识更容易被理解和记忆,隐性价值是能够帮助发展学生的思维能力即学习兴趣。(刘濯源)在英语写作过程中,利用思维导图让学生的思维可视化,可以帮助学生梳理思路,发散思维,构思结构和整合信息。

1.2思维可视化的表现形式

思维是隐性的,如何观测学生思维,是教学中的难题。20世纪60年代思维导图(mind map)出现,例如:鱼骨图、概念图等。学生的思考过程和逻辑思维模式逐渐被老师们关注。

二、以读促写

2.1以读促写的定义

以读促写是通过阅读的方式,获取篇章结构、提升文化意识、提炼好词好句,积累素材。获取谋篇布局的能力、扩宽视野,提升思维品质。读写结合有其必要性和合理性。阅读和写作发展需要同时进行,两者结合的教学会更有效(王蔷2020)。

2.2读写能力的提升

国内学者普遍认为,读能够促进写。以读促写主要是通过前期从结构、内容、语篇等方面读的输入,为学生后期写的输出提供语料、文化背景等。而思维可视化中的思维导图可以帮助学生梳理思路,发散思维,在交流碰撞中生成新的思想。因此,在教学中教师利用思维导图培养学生的思维,梳理文章脉络,是提高写作的有效途径。

三、基于思维可视化理论的以读促写初中英语教学实践

了解思维可视化和以读促写的概念后,如何在教学实践中运用思维可视化理论以读促写提升学生的写作能力,促进核心素养的提升是焦点问题。以一节初中英语中考复习的写作课为例。

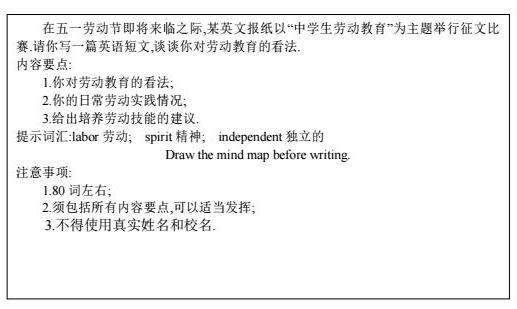

3.1教学内容

语篇选择是基于课标中提出的话题:人与自然、人与社会和人与自我。我们选择的的两篇关于劳动教育的文章。话题:Labor education。这也是在2022年新课标把劳动教育纳入课标后学科融合的进一步推进。文本内容主要聚焦于什么是劳动教育,为什么要实施劳动教育和如何实施劳动教育。借用思维导图以读促写是我们目前初三针对写作备考的一种探索,是我们的写作常态课。本堂课是第二个课时,因此教学设计注重引导学生用可视化图示梳理语篇,提炼观点,积累好词好句,迁移思维,从而在写的环节能够更加流畅。

3.2学情把握

学生经过初中三年阅读的强化,具备一定的阅读能力和归纳能力,但是知识背景、眼界、表达能力还是非常欠缺。大部分学生在表达观点时,没有深度思考,停留在泛泛的层面。例如:劳动是为了强身健体等。本堂课通过前置作业引导学生去查阅关于劳动教育的相关政策,各类学校劳动教育课程的设置等,激发学生研究问题的兴趣。授课过程重视思维导图的引导,思维碰撞,挖掘文本内涵,培养学生语言能力和思维品质。

3.3教学目标

语言能力:通过阅读,引导学生积累好词好句,为写作输出做好输入的准备;

学习能力:引导学生学会自主学习,搜集相关话题的文本材料,拓展阅读;

文化意识:引导学生思考劳动教育的重要性,在日常生活中如何参与到劳动中去。

思维品质:引导学生利用思维导图,梳理文章脉络,表达自我观点;展开更多的联想,在交流碰撞中产生新的认识。

3.4教学重难点

如何引导学生通过可视化思维模式,梳理文章细节和脉络,在交流和碰撞过程中提炼思维,发散思维,升华主题,完成写作。

3.5教学过程

3.5.1前置作业,激活知识

前置作业第一部分是阅读两篇关于劳动教育的文章,回答四个问题,并画出文章的思维导图。第二部分是surf the internet,查询关于劳动教育的相关政策和课程,打开思路,拓宽视野。

设计意图:

学生通过自主前置学习,了解到劳动教育的政策、课程和意义,打开学生的背景知识。学生在小组交流分享过程中,能够有思维广度。

学生阅读两篇老师提供的文章,并要求回答问题,问题的设置结合了写作要求中的要点。学生在读后,会有语料的输入、更丰富的积累,有益于后续的输出。

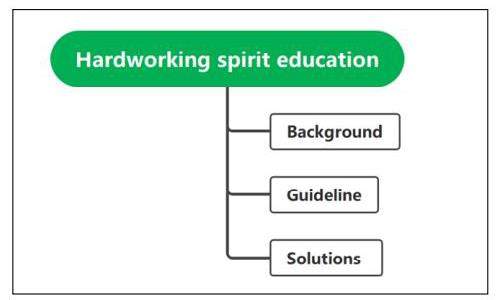

3.5.2思维导图,提炼信息

学生课堂再次阅读,完成自行画出思维导图,并在小组内分享,最后小组展示。依据写作要点顺序来展示各小组的观点。

设计意图:

借用思维导图,理顺文章脉络,提炼有效信息,培养学生语言能力和思维逻辑能力。

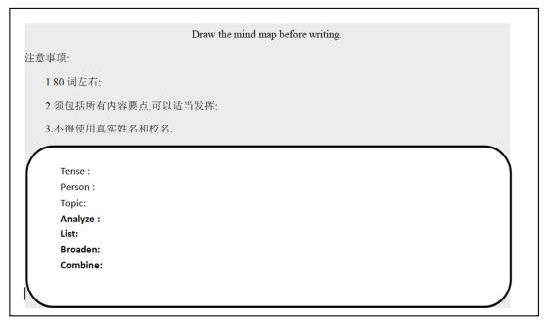

3.5.3思维导图,输出信息

学生在完成阅读的思维导图交流分享后,我们进入写作的思维导图环节。学生通过审题,关注主题、要点要求,进行写作前的思维导图设计。随后进行小组讨论交流,小组进行头脑风暴,主要聚焦学生对劳动教育的看法,日常劳动实践分享和如何培养劳动技能。

设计意图:在提炼文本信息后,学生形成对这类讨论文本结构的认识。基于观点,用信息点进行支撑,最后要有清晰的观点。同时,结合话题,激活背景知识,实现文化意识目标、思维培养目标,让劳动教育深入学生内心,教育可视化、生活化。此处的思维导图,我们没有给出具体引导,更希望能看到不同的思维和思考点。

3.5.4优化导图,完成写作

设计意图:

利用思维导图,理顺写作的脉络是写作的第一步;通过小组交流,信息碰撞,发散思维,是扩宽写作的第二步;独立完成写作是第三步。这个过程环节的学生词汇障碍、句型障碍和观点表达匮乏的困境。

四、教学实践小结和反思

在教学过程中,借用可视化思维理念,辅助学生梳理文章脉络,积累素材,自信表达,让学生经过查、读、理、说、写的方式,进行独立学习和小组学习相结合,达到培养学生语言能力、表达能力、写作能力和思维能力。

课堂上,创设多个环节,给学生足够的表达机会,让被动学习专项主动探究。其次,思维可视化促进学生思维碰撞,让更多的想法被发现。让学生归纳、总结和拓展能力都能得到有效发展。

为了更好的培养学生的语言能力、学习能力、思维能力、文化意识,在未来的读写训练中,我们老师可以在思维可视化理论的支撑下,增设更多的环节,让学生来表达、创造。例如:海报设计、辩论赛等,让更多的思维可见。

五、结语

思维可视化理念对于学生思维品质的培养有良好的促进作用。基于思维可视化理论的以读促写初中英语教学还有很多值得挖掘的空间。

参考文献:

[1]义务教育英语课程标准(2022年版)[M]北京师范大学出版社

[2]《基于“未来课堂”的思维可视化研究》刘濯源.(《中国信息技术教育》2013年01期)[4]

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号