- 收藏

- 加入书签

应用型本科艺术院校三年级建筑设计课程教学改革探索

摘要:建筑设计在应用型本科艺术院校建筑学专业教育中,应以培养应用型人才为目标,进行教学内容、教学方式和教学评价的改革。本课题针对北海艺术设计学院建筑学专业建筑设计课程教学中存在的问题,对教学内容进行增补,坚持理论与实践并重的教学方式,探索开放式、动态变化的教学过程,着重培养学生自主学习和独立思考能力,开展课程教学改革实践,以期为应用型本科艺术院校人才培养提供一定的指导依据。

关键词:建筑设计课程;应用型本科艺术学校;教学改革

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》明确指出:“不断优化高等教育结构,优化学科专业、类型、层次结构,促进多学科交叉和融合。重点扩大应用型、复合型、技能型人才培养规模。”这是我国在新经济背景下对高等教育人才培养提出的战略性要求。探索应用型本科艺术院校建筑设计课程教学改革有利于培养能够不断适应新情况、新变化的应用型人才,坚持“终身教育”的教育观。同时,也有利于让单一固定模式的建筑教育转向开放式的建筑教育,培养多元化的价值观,鼓励学生发挥自主性和创新性。

北海艺术设计学院建筑学专业于2012年开始招收五年制本科生,并且与佩奇大学联合培养本硕人才。建筑学所在的建筑与环境艺术学院全面落实北海艺术设计学院教育事业发展规划的各项战略任务,在教学实践中着力推进关键育人环节的建设,以OBE理念构建了“以学生为中心,以能力为主线”的“一根二驱三化四融合”特色人才培养模式,形成“多阶段、多主体、多平台”理实一体化教学体系,在人才培养模式、课程开发、师资队伍、实训基地、教材建设和学风建设等方面取得了宝贵经验。但是相对于其它艺术类院校,在具体教学组织中仍存在教学内容与其它专业课程、基础课程联系较弱,教学方式单一,学生学习兴趣不高,教材内容不能满足教学需求,课程缺乏思政等问题。因此从2021年起,逐步探索专业核心课程教学体系改革与实践,从教学内容重构、教学方式改革和教学多维度评价三个层面来推进教学改革。

1 教学内容重构

1.1教学目的和教学要求的重构。

在本校建筑学专业2020级和2021级人才培养方案中为了实现培养目标,建筑设计课程的强支撑分别为问题分析、设计与开发解决方案、现代工具的应用、工程师社会责任意识、团队合作、沟通交流和终身学习意识和能力。在不断优化教学内容使建筑设计课程与人才培养方案相互匹配。

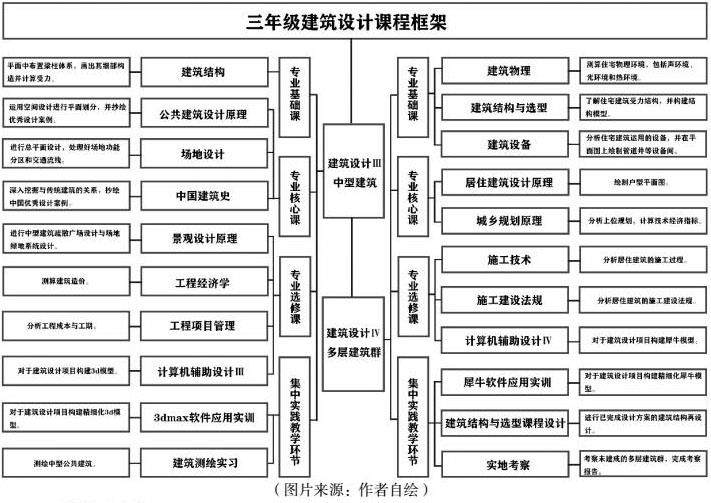

针对三年级的建筑设计课程,分别以中型建筑设计和多层建筑群设计作为核心,坚持将问题分解,循序渐近,将学生应掌握的各种知识和各项技能分解转化为循序渐近的系列问题,并渗透到各设计题目中,明确各设计题目的训练目的,使教师在教学过程中都能明确教学目标,学生能明白自己的薄弱环节。通过设计题目的调整启发思路,激发学习兴趣,并能主动学习。在教学过程中提高学生素质,培养在生活和学习中发现问题、思考问题、解决问题的能力。

1.2命题原则与设计题目的转变

将类型化命题转变为问题化命题,从任务书内容拟定上可以看出有针对性地训练学生积极地选择设计命题,从自身地兴趣、个人的设计经验和研究能力、个人特定的能力或者对于某一种设计类型的偏好中出发。比如说在建筑设计三课程中先去观察北海地区最近的建设活动,有哪些公共建筑是当地居民所需要的,在社会调查与研究中写下所有想设计的建筑类型,最后再挑选一种建筑类型来拟定任务书,同时在设计中提高解决问题的能力,逐步掌握较为全面的设计知识,探索设计的基本规律。

1.3相关专业课程的衔接。

在整体课程体系框架体系的基础上,改变已往设计课与其它课程分离的情况,在人才培养大纲中,将建筑设计主干课程与专业基础课、专业核心课、专业选修课和集中实践环节进行衔接与连贯。各课程的学习与相应的设计题目直接挂钩,并选派专业课教师来直接参与设计课教学,辅助指导学生的设计学习,使所学的专业知识能够及时在设计过程中得以应用,通过知识的运用来强化知识的理解和笑话。

2 教学方式改革

形成“现场调研”+“案例分析汇报”+“分段设计”+“连续设计”+“再设计”+“评图”+“作品展览”的教学模式。

“现场调研”直接从生活实际切入到设计中,让学生有机会接触和体验设计作品,理解建筑与城市的关系,使学生的设计方法由“书本上的设计”渐入“生活中的设计”,在调研的基础上自拟任务书。

“案例分析汇报”将国内外优秀建筑师的作品加以分析并汇报,培养学生了解前沿的建筑设计思想,培养独立思考、综合分析、沟通等能力。

“分段设计”将设计题目细化为一系列的设计阶段,如场地分析、概念阐释、功能组织、体量推敲、结构选型、设计表达等,在设计指导阶段培养学生分析问题、解决问题的能力,并增加相应的技能训练。如在场地分析阶段,调研报告的形式认识建筑所在的环境及环境对建筑本体的制约和影响,划分合理的功能分区;在体量推敲阶段,以体块模型的形式来认知建筑的空间体量,训练对三维空间的把握;在结构分析阶段,以系统简图的形式明确不同类型建筑的结构选型原则,树立牢固的结构概念。

“连续设计”将较大的题目分解成两个或多个较小的题目,各自独立,相互关联,使学生在循序渐进的学习过程中逐步深化设计。

“再设计”针对现实中建筑使用过程中存在的问题,结合使用者生理需求、心理需求、行为习惯、生活习俗等方面的特点和变化,对照国家现行设计规范和标准,将设计项目的标准、布局、功能进行修正或重组,是对“已完成设计”的再设计。培养学生遵守相关法规,养成“终身学习”的习惯。

“实践穿插”将建筑课程与其它实践课程相互穿插结合的方式进行教学

“评图”对学生的设计成果进行点评,建立师生平等交流的基本准则,通过同学对自己方案设计过程及设计亮点的讲解,以及评图空间的布置、模型和图版的展览,让其它年级的同学和其它专业的同学了解建筑设计,展现高等教育的魅力和同学们学习的凝聚力。

“作品展览”利用学校的公共展览厅,在展览期间播放国内外著名设计大师设计作品录像带、著名城市和著名建筑的教学影片,同时,展出学生作业展,将学生从封闭系统中解放出来,与大师对话,以激发设计灵感和反思设计。

3 建立教学多维度评价

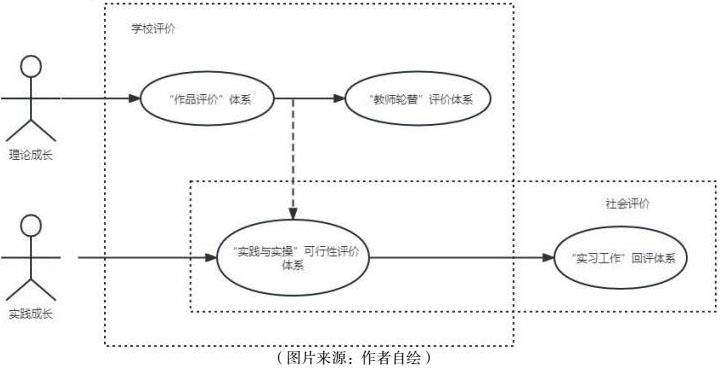

坚持教学过程中多成果评价方式,应注重形成“作品学生互评”+“教师轮替互评”+“实践课程穿插评价”+“实习工作回评”的多维度教学评价体系。

“作品评价”体系,建立“一草”、“二草”、“期末”作业公开评图模式,让学生可以在与老师、图纸的双向沟通中,学习到优秀同学的作业。同时教师会通过学生讲演和学生互评作业的方式,营造生动活泼的师生互动式教学课堂,既锻炼学生的语言表达及逻辑思辨能力,又能锻炼学生在工作中发掘问题和解决问题的能力。

“教师轮替”评价体系,教学过程中教师轮流指导作业,穿插教学,独立给分。通过不同老师轮岗指导,学生可以学习到不同老师意见或者建议,既能帮助学生从不同角度开拓思维,全方位学习专业知识,提升设计水平,又能保证评分过程公开与透明,避免教师主观性打分。

“实践与实操”可行性评价体系,第一,建立实践与实操课程与建筑设计课程教学穿插教学的体系。比如工程实训课和建筑设计课程穿插教学,把教学内容和实操课程的内容相结合,让学生有机会去工地观看建筑结构、构造的各个部分,甚至有机会动手进行手工模型搭建,形成实践学科交叉互动教学的方式;第二,完善教学质量评价体系,注重实操的评分比重。比如增加建筑设计中构造节点图纸、施工图绘制方面评分部分,鼓励学生通过查阅资料的方式,深入了解建筑的落地性与创意性方面的关系,提升未来工作水平。

“实习工作”回评体系,完善学生在大学四年级和五年级阶段与实习单位沟通机制,将实习工作单位对学生工作能力的评价也纳入到教学评价之中。在此过程中,始终以学生工作能力与工作单位的需求的适配性作为根本目的,以学生的健康成长为基准,努力加强与合作企业的沟通合作范围,完善互信机制,适时让合作单位对学生进行“回评”,真正提升学生适应市场变化的能力,从而在实习过程中学到更多与市场需求更为匹配的东西。

为解决当前应用型本科艺术院校的传统实践教学观与社会发展不相适应的问题,提出与培养应用型人才目标匹配的教育教学改革,进行教学内容、教学方式和教学评价等方面改革。坚持理论与实践并重的教学方式,探索开放式、动态变化的教学过程,着重培养学生自主学习和独立思考能力,开展课程教学改革实践,形成一套与现代社会发展、行业需求、自我发展需求相适应的高端应用型人才培养模式,提高学生的专业能力和综合素质,解决建筑类人才的就业问题。

4 实施成果

4.1教学团队建设

形成梯级教师团队,由院、教研室、骨干教师三级组成的“建筑设计课程教改小组”推动该课题的全面展开。在对近学年开设的设计课程开课情况调研和总结,编制指导性教学计划和大纲,并完成课题开展的前期准备工作。打破原有的教师队伍组合结构,建立各专业教师开放式优化的教学指导组。

4.2教学环境改造

完成教学空间的调整与改造,完成专业教学教室、专业绘图室、教学模型室、网上教学平台等建设。

通过本课题的研究,坚持理论与实践并重的教学方式,探索开放式、动态变化的教学过程,着重培养学生自主学习和独立思考能力,开展课程教学改革实践,形成一套与现代社会发展、行业需求、自我发展需求相适应的高端应用型人才培养模式,提高学生的专业能力和综合素质,解决建筑类人才的就业问题。通过本课题的研究,改变了传统的建筑教育模式,解决了重要的教学问题,活跃了课堂教学氛围,提高了课堂效率,提升人才培养质量。

参考文献:

[1]张小迪,郭建,郭奇伟等.基于课程思政的建筑设计课程的教学研究与探索——以《建筑设计四》为例[J].福建建筑,2024,(01):138-141.

[2]刘佳琼.课程思政视角下应用型本科建筑学理论课程教学改革初探——以《建筑设计原理》为例[J].建筑与文化,2023,(07):41-43.

[3]吴岩.设计结合研究模式下建筑设计课程教学改革探析——以郑州大学遗址博物馆设计课程为例[J].河南教育(高等教育),2023,(06):48-49.

[4]方遥,卜凡海,葛峰.新工科背景下高校建筑设计课程实践教学改革与探索[J].现代城市研究,2023,(09):120-125.

[5]路晓东,于辉,张宇等.“纵向进阶、横向融合”的建筑设计主干课程教学改革[C]//教育部高等学校建筑学专业教学指导分委员会,中国矿业大学.2022中国高等学校建筑教育学术研讨会论文集.大连理工大学建筑与艺术学院;,2023:4.

[6]张玲.现代教育教学改革背景下的项目化课程教学设计——以《建筑设计初步》课程为例[J].办公室业务,2018,(06):66.

[7]潘彦潔,张妍,高立峰.应用型本科院校《建筑设计》课程教学改革探索[J].创新创业理论研究与实践,2020,3(21):62-63+66.

作者信息:范小琳,现任北海艺术设计学院建筑与环境艺术学院专任教师,毕业于昆明理工大学建筑学专业,教育背景为硕士研究生。

刘雪婷,现任北海艺术设计学院建筑与环境艺术学院专任教师,毕业于昆明理工大学建筑学专业,教育背景为硕士研究生。

北海艺术设计学院2022年度学校青年教师教育教学改革课题资助项目(BYJG202228):应用型本科艺术院校《建筑设计》课程教学改革探索

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号