- 收藏

- 加入书签

基于惠州山水文化的象头山生物多样性校本课程的开发与实践研究

摘要: 本文基于对高中学生生物核心素养的培养和对惠州山水文化的传承,探讨以象头山生物多样性为载体的校本课程开发与实践活动。文章从校本课程开发的背景、内容、目标与成果等方面展开论述,旨在为我国校本课程开发提供有益借鉴。

关键词: 生物多样性;校本课程;惠州山水文化;象头山

一、开发背景

1.落实核心素养,培养全面发展人才:新时代对人才的要求日益提高,高中阶段是学生形成世界观、价值观的关键时期。生物多样性校本课程以象头山丰富的生物资源为载体,引导学生认识自然、了解生物多样性,培养其观察能力、探究能力和生态意识,促进其全面发展。

2.丰富新课改对教材库补充的需要:随着教育改革的推进,人们对教材的编辑和使用关注度逐年提升,教育观念也逐渐从“教教材”转变成了“用教材”,丰富教材库的需求越来越迫切。象头山作为惠州本地的自然保护区,保护区内的动植物非常丰富,相关研究也比较成熟,开发象头山生物多样性的校本课程作为第二课堂,既是对课标教材的传承,也是对课标的补充。

3.传承惠州山水文化,增强文化自信:象头山作为惠州重要的自然资源和文化遗产,拥有丰富的生物多样性。开发以象头山生物多样性为主题的校本课程,有助于学生深入了解惠州山水文化,增强文化自信,并激发其保护和传承的使命感。

4.响应生态文明建设,践行绿色发展理念:生态系统多样性是生物多样性的重要组成部分,保护生物多样性是生态文明建设的重要内容【1】。通过校本课程的学习,学生可以了解生物多样性的价值,树立绿色发展理念,践行“绿水青山就是金山银山,爱护环境就是爱护我们的眼睛”的绿色发展理念,为建设生态文明贡献力量。

二、开发内容与目标

1. 课程内容:

(1)基础知识模块:首先联系高中生物课本,回顾生物多样性的概念、价值、现状和保护措施;接着介绍象头山自然保护区的概况,主要动植物资源及各种植物资源的利用情况;然后通过数据引导学生体会象头山生物多样性的价值及保护生物多样性的意义;最后介绍象头山生物多样性保护的必要性、保护的现状及目前保护生物多样性的主要措施。

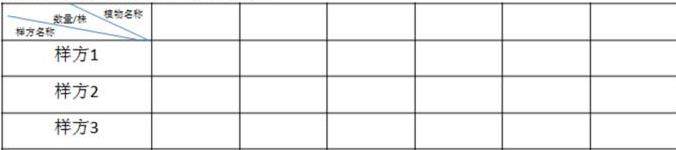

(2)探究实践模块:以兴趣小组为单位,组织学生去象头山实地观察和学习。以象头山常见的植物为例,引导学生规划行动方案,设计观察记录表格,聘请当地有名的药用植物专家现场指导,带领学生进行现场观察、学习、调查、记录,学习生物多样性的调查方法和研究方法。

综合学生的行动方案,探究实践方案确定如下:

出发时间:2023年5月14日早上7:50在校门口集中,8:00准时出发。

出行人员:课题组所有老师、生物兴趣小组成员、当地药用植物专家周天来老师。

行程安排:

第一站:首先来到象头山自然保护区的科普基地,参观科普长廊,初步了解象头山近些年的保护成果;其次,象头山保护的科研人员向介绍目前的生物多样性研究方法及保护措施;最后,在象头山开展植物类群丰富度及种群密度多样性的调查活动,学生利用事先设计的表格,在专家的带领下,学生进行植物认种活动,并组织学生利用高中生物所学的植物类群调查方法统计样方中的植物类群数及每种植物的种群密度,并记录多种药用植物的药用价值。

第二站:葛洪博物馆,参观青蒿园,具体了解青蒿素的发明历史及提取方法等,让学生更具体地了解现有植物的具体价值。

返程时间:2023年5月14日下午3:30从纪念馆返回学校。

兴趣小组活动任务清单:

1、记录和整理象头山自然保护区的保护措施、保护成果,并将一些药用植物采集标本、照片及其药用价值真理成册。

2、完成植物类群丰富度的调查,认真记录和分析。

(3)文化传承模块:习近平总书记多次强调文化自信【2】,重视中华民族的文化传承。作为文化传承的重要基地,学校在传承本土文化方面责无旁贷。惠州是一座海滨城市,同时,惠州还有多座名山,河流湖泊等。本课题结合惠州山水文化,引导学生了解象头山的历史、传说和民俗,以及当地人对生物多样性的认识和利用方式。通过学习校本课程,加强学生对本土文化的了解,增强学生的文化自信,有利于本土文化的传承与发展。

(4)保护行动模块:与学校团委合作,组织学生参与象头山生物多样性保护实践活动,如植树造林、清理垃圾、宣传保护知识和政策等等,增强其社会责任感和行动力。同时让学生切身体会到生物多样性保护的阻力,自动自觉投入到生态环境和生物多样性的保护行动中。

2. 课程目标:

(1)知识目标:让学生了解象头山生物多样性的基本知识,加强高中生物教材中生物多样性的概念、价值、现状和保护措施的理解,巩固生物多样性的调查方法和研究方法的运用。

(2)能力目标:通过象头山植物多样性调查等实践活动,培养学生的观察能力、探究能力、实践能力和合作能力,以及分析和解决问题的能力。

(3)情感目标:通过本课程的学习,用数据说话,用眼睛观察,用耳朵倾听,增强学生的生态意识,并且让学生意识到生物多样性的间接价值远远大于直接价值、保护环境才能保护生物多样性,才能实现人与自然和谐发展,树立正确的社会发展观,成才之后不忘初心,坚持可持续发展的战略,走可持续发展的道路。

三、开发意义与成效

1. 弘扬生态文明理念,促进人与自然和谐共生:校本课程以象头山生物多样性为载体,引导学生了解生物多样性的价值,树立绿色发展理念,增强生态保护意识,为建设生态文明贡献力量。

2. 传承惠州山水文化,增强文化自信:校本课程结合惠州山水文化,引导学生了解象头山的历史、传说和民俗,以及当地人对生物多样性的认识和利用方式,增强文化自信,并激发其保护和传承的使命感。

3. 提升生物核心素养,促进学生全面发展:校本课程以探究实践为主,引导学生进行观察、调查、记录和分析,培养其观察能力、探究能力、实践能力和合作能力,以及分析和解决问题的能力,促进其全面发展。

四、问题与反思

1.课程开发难度较大:象头山生物多样性校本课程涉及生物学、生态学、环境科学等多个学科,课程开发需要教师具备较高的专业素养和教学能力。

2.课程实施条件有限:校本课程需要到象头山实地考察,需要交通、安全、经费等方面的保障。

3.课程评价方式有待完善:校本课程的评价方式应以过程性评价为主,关注学生的学习过程和成果,但如何科学、有效地进行评价仍需进一步探索。

五、展望

1.加强课程开发团队建设:建立由生物教师、生态专家、环境教育工作者等组成的课程开发团队,共同参与课程开发和实施。

2.完善课程实施条件:积极争取学校和社会的支持,改善交通、安全、经费等方面的条件,保障课程顺利实施。

3.探索多元化的课程评价方式:建立以过程性评价为主,兼顾结果性评价的课程评价体系,关注学生的学习过程和成果,以及情感态度和价值观的变化。

参考文献

【1】环境保护部.中国生物多样性保护战略与行动计划[M].中国环境科学出版社,2011

【2】习近平.习近平著作选读第一卷│要有高度的文化自信[M].人民出版社,2023

(注:本文系广东省2022年度中小学教师教育科研能力提升计划课题《基于核心素养的高中生物校本课程的开发与实践以惠州山水文化为例》(课题编号:2022YQJK362)的研究成果.)

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号