- 收藏

- 加入书签

行走的思政课:中华优秀传统文化“二十四节气”融入实践育人体系的构建与实践

摘要:中华优秀传统文化是中华民族的精神瑰宝,蕴含着丰富的思政教育资源。将“二十四节气”融入高校实践育人体系,提出基于“二十四节气”的实践育人模式建设路径,通过打造“综合体”大思政课开拓新生态、创建“沉浸式”文化体验深化内涵、构建“立体式”宣传平台拓宽成效等举措,推动“思政小课堂”与“社会大课堂”有机结合,提升高校思想政治教育实效性与感染力,助力学生全面发展。

关键词:二十四节气;实践育人;劳动教育

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,“要运用新媒体新技术使工作活起来,推动思想政治工作传统优势同信息技术高度融合,增强时代感和吸引力[1]。” 这一指示为高校思政教育的改革指明了方向。中华优秀传统文化作为中华民族的精神瑰宝,蕴含着丰富的思政教育资源[2]。其中,“二十四节气” 不仅是农耕文明的智慧结晶,更承载着深厚的文化内涵、道德观念与民族精神。将其融入实践育人体系,能有效拓展思政教育的载体与途径,以生动鲜活且极具文化底蕴的方式,促进学生对思政教育内容的深度理解与内化,在传承中华优秀传统文化的同时,切实提升高校思想政治教育的实效性与感染力,构建富有特色与时代意义的实践育人新模式。

一、“行走的思政课”建设的内涵与意义

(一)价值引领——固本培元,言之有理

培根铸魂,做好大学生的价值引领。通过构建“思政+专业”的实践育人模式,将思想政治教育融入实践活动体系,在社会实践中上好“大思政课”。在实践中引领青年同学通过了解边疆教育发展、民族团结进步让广大青年提升政治认同,胸怀“两个大局”,明白青年责任担当。开展日常劳动实践教育活动,加强学生劳动教育,提升劳动素养,必须坚持“五育并举”,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二)文化自信——革故鼎新,源远流长。

深入挖掘中华优秀传统文化“二十四节气”的历史渊源、文化内涵、科学价值等,将文化内涵嵌入与融合到思想政治工作当中,不仅是对传统文化的传承与创新,更是提升思想政治工作实效性的重要途径。借鉴二十四节气的智慧,倡导顺应自然、和谐共生的理念。通过讲述节气的起源、演变及其在现代社会的应用,引导学生尊重自然规律,培养生态意识,实现人与自然的和谐共处。同时,结合节气的文化内涵,开展丰富多彩的思想政治教育活动,如组织节气主题讲座、展览、体验活动等,让人们在参与中感受传统文化的魅力,增强文化自信。

(三)实践育人——心向往之,知行合一。

通过“理论+实践”的教育模式,引领广大青年学生深入生产一线、深入基层、深入乡村。走进田间地头,通过走访调研,充分了解农业现代化发展现状,结合自己的专业所学,助力高原特色农业发展和农业农村现代化。以大学生暑期“三下乡”、寒假“返家乡”社会实践活动、“挑战杯”“互联网+”等创新创业赛事为抓手,以“实践育人”为背景,结合专业特色,组织学生开展社会实践活动,引导广大青年学生在社会课堂中“受教育、长才干、作贡献”,用实际行动在以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的使命任务中贡献青春力量。

(四)品牌目标——别具匠心,有口皆碑。

目的在于打造青年学生想得起、记得住的学生服务品牌项目,通过深耕细作,确保每一项活动都能深入人心,留下深刻印象。通过深入挖掘二十四节气的文化内涵,还要结合青年学生的兴趣和特点,打造行“行走的思政课”实践活动、志愿服务活动、劳动教育活动、主题教育活动、悦享读书会、围炉夜话等活动。加强活动的实践性和体验性,让青年学生亲身体验二十四节气的魅力,感受传统文化的深厚底蕴,形成品牌效应,让青年学生形成对二十四节气文化的持续关注和热爱。打造出一系列深受青年学生喜爱的思想政治工作品牌项目,让二十四节气文化在青年学生中生根发芽,开花结果,为传承和弘扬中华优秀传统文化贡献青春力量。

二、基于中华优秀传统文化“二十四节气”高校实践育人模式建设的实践路径

(一)打造“综合体”大思政课,开拓“一二课堂”新生态

科学构建“一二课堂”有机融合机制,建立“课程+实践”育人体系。通过对实践内容进行“揭榜挂帅”“项目立项”等形式,让团队成员带着任务、带着项目、带着目标去开展实践活动,第一课堂推动第二课堂发展,第二课堂实践成果反馈第一课堂。引领青年学生“下乡”服务乡村,既让他们具备较高的理论素养,也能深深扎根大地、融入群众,用行动践行青春担当。

(二)创建“沉浸式”文化体验,深化“二十四节气”教育内涵

为了深化青年学生对“二十四节气”教育内涵的理解,我们创新性地提出创建“沉浸式”文化体验。通过在二十四节气相应的实践节点,组织特定的活动和分享,感受自然环境与人文氛围,通过模拟古代农耕场景、学习节气习俗,让青年学生身临其境地感受节气的魅力。通过节气农耕体验、节气美食品鉴、节气诗词朗诵等,让青年学生在参与中深入了解节气的历史渊源和文化内涵。

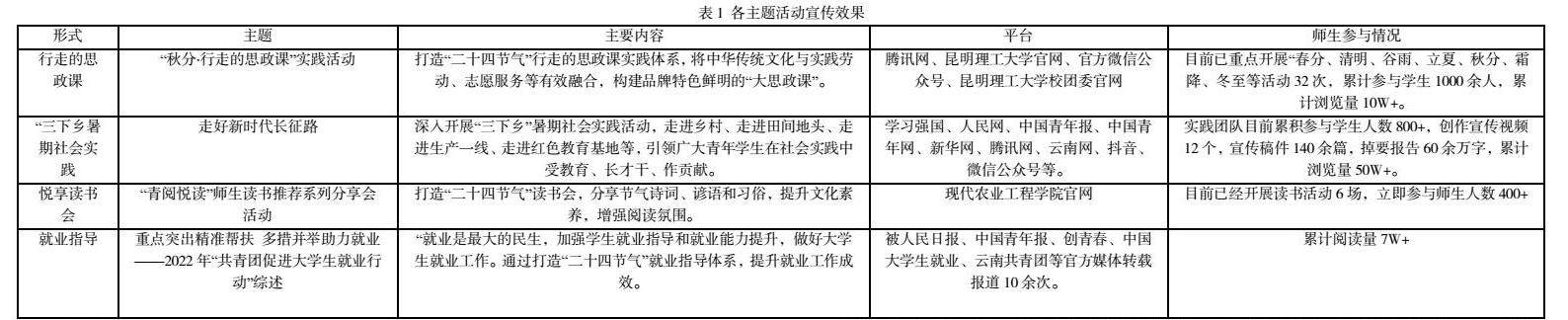

(三)构建“立体式”宣传平台,拓宽“品牌文化”育人成效

构建“微信+抖音”的宣传矩阵,聚焦不同受众网络圈群,用大学生喜闻乐见的方式进行议题设置和互动传播,整合精品文艺文化资源服务学生精神需求,拓宽丰富宣传资源服务学生发展需求,提供日常便利资源服务学生生活需求,画好网上网下最大同心圆。

三、结束语

打造“行走的思政课”,推动“思政小课堂”与“社会大课堂”的有机结合,是新时代高校构建目标一致、协调合作的实践育人体系的必然选择,整合社会各类实践教学资源,建立长效合作机制,使实践教学规范化、系统化。通过引导学生在实践中敏锐观察时代大势,关注重大理论和现实问题,鼓励学生深入了解我国经济社会情况,投入到社会主义的伟大实践中[3]。

参考文献:

[1]习近平.在北京大学师生座谈会上的讲话[N].人民日报,2018-05-03(2).

[2]孙绪光,黄爱玲.“书院制”视角下目前高校教育管理的SWOT分析[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2019,16(07):121-123.

[3]郭丽艳.新时代高校“大思政课”建设现状与路径研究[D].江西师范大学,2023.

基金项目:昆明理工大学2024年学生课外学术科技创新基金项目”青年参与乡村全面振兴的路径探索与实践研究”(2024SK018)

作者简介:宋大双(1992-),男,汉族,吉林松原人,硕士,讲师/团委书记。研究方向为思想政治教育。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号