- 收藏

- 加入书签

幼儿园“时间管理”课程下基于“共情”提升大班幼儿时间管理能力的路径

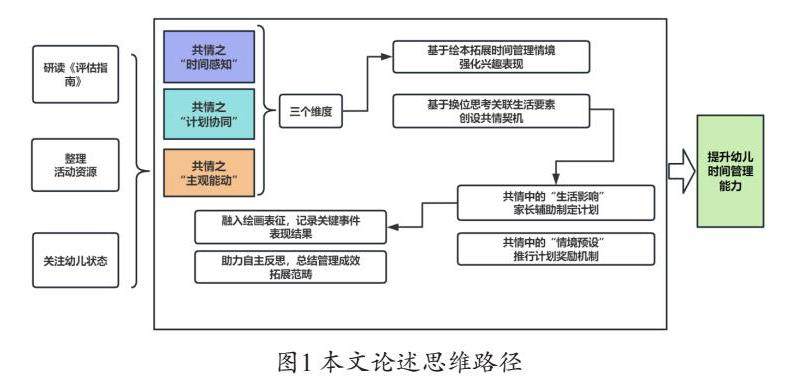

摘 要:《幼儿园保育教育质量评估指南》强调“注重幼儿良好品德和行为习惯养成,潜移默化贯穿于一日生活和各项活动。”时间管理表现了幼儿管理时间的习惯,其往往具有计划性,代表着幼儿的适应能力。本文以提升幼儿时间管理能力为导向,融合共情要素,并结合了陶行知生活教育理论,从共情之“时间感知”、共情之“计划协同”以及共情之“主观能动”三个维度展示论述。旨在提升大班幼儿时间自主管理能力,助力幼儿健康成长。

关键词:共情;时间管理;生活教育;感知;协同

共情是“情商”的一种表现,其不仅是幼儿对环境之间的交互,更是对自身角色定位的感知。当角色定位发生交换时,这种共情的情绪自然就会产生。基于共情,若想提升幼儿的时间自主管理能力,就需要引导幼儿换位思考,感知时间的重要性。同时,融合生活教育情境,突出管理时间的方法。以幼儿为主体,在共情模式下,强化幼儿参与时间管理活动的意识,在与他人沟通、与家长互动、与同伴交流的过程中,形成自身对待时间、管理时间的行为习惯。

一、共情之“时间感知”:阅读绘本,关联生活要素

《3—6岁儿童学习与发展指南》强调“幼儿的学习是以直接经验为基础,在游戏和日常生活中进行的。”为此在基于共情拓展与时间管理相关的课程活动时,则应以游戏化的方式拓展情境,促使幼儿在生活教育情境中,形成对时间的正确感知,并且可以表现出对待时间的正确态度。

(一)基于绘本拓展时间管理情境,强化兴趣表现

绘本是幼儿相对熟悉的学习载体,在培养幼儿时间管理能力的过程中,则可基于绘本拓展时间管理的情境,并且从强化兴趣表达的角度,融入共情的背景。另外,绘本中的内容也具备生活化的特征,可借此渗透陶行知的生活教育理念。

例如,可选择《时钟国王》作为绘本的主要内容。在与幼儿一起阅读绘本的过程中,可先引导幼大致阅读一下绘本,之后提出相应的问题,使得幼儿可以对绘本的主题形成思考。关键是,可与主人共情,从而认知到时间在生活中的重要性。

绘本阅读片段:

豆豆:“时钟国王的时间都非常的准确。”

慧慧:“对呀!人们可以很清楚的知道时间,然后按时间做事情。”

我的提示:

提示一:不遵守时间的人要被怎么样?

提示二:没有了时钟后又发生了什么事?

提示三:恢复了时间后时钟王国后来怎么样了?

基于上述的绘本阅读片段,引入与时间管理相应的提示。在提示中,也有对幼儿换位思考的助推,使得幼儿可以从不同的角度审视时间在生活中的重要性。

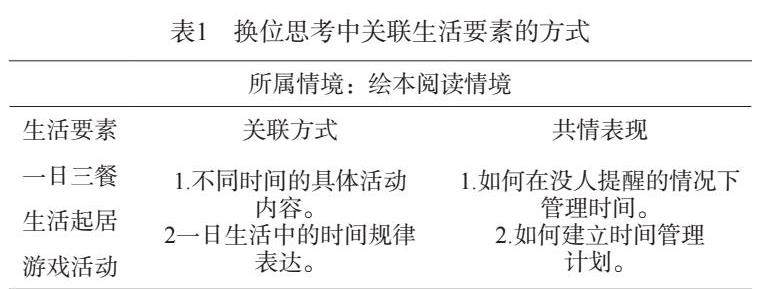

(二)基于换位思考关联生活要素,创设共情契机

陶行知在其生活教育思想中提出了“教学做合一”的教育原则,其中的“教与学”是通过生活化的教育情境进行拓展的,同时也关联了必要的生活元素。而从“共情”的角度,即可创设共情契机,加深在参与绘本阅读活动时,对时间管理意义的认知。

基于上表,在共情模式下,幼儿在绘本阅读中所借助的内容具备生活化的特征,基于此,结合幼儿的现实生活,则可关联其中的生活要素,将时间管理这一行为渗透到幼儿的一日生活之中,使其更具现实化的特征,为后续的实践活动做好准备。

二、共情之“计划协同”:家长辅助,建立奖励机制

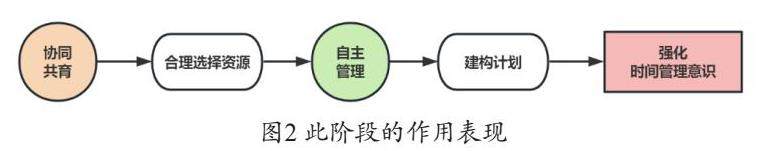

陶行知在其生活教育思想中提出了“实践性”和“前进性”教育原则,此原则具备教育层面的现实性,往往也需要家长参与进来,为幼儿提供有效的引导。从培养幼儿时间管理能力的角度分析,此时“共情”的双方即为家长与幼儿。一方面,家长为幼儿提供示范,并基于计划引入奖励机制;另一方面,则可关注幼儿的个体差异,从“共情”的维度针对引导。

图2 此阶段的作用表现

(一)共情中的“生活影响”,家长辅助制定计划

时间管理计划是幼儿时间管理能力的具象化表现,但受限于幼儿的认知思维和行为能力,家长还需参与其中,为幼儿提供制定计划的参考和帮助。在制定计划的过程中,即可引导幼儿进行换位思考,从共情的维度链接一日生活,细化计划表达。

例如,家长可先引导幼儿根据自己的理解,制定一个简单的时间管理计划,之后家长可借助“如果这样,你会怎么办?”这样的问题,引导幼儿换位思考,融入共情思维,从而辅助幼儿对现有的时间管理计划进行调整。

初期的时间管理计划(幼儿自拟):

起床:6:30

洗漱:6:30~6:50

吃早饭:6:50~7:10

自由活动:7:10~7:40

上幼儿园:7:40~8:10

放学回家:15:30~16:10

自由活动:16:10~19:30

准备休息:19:30~20:30

家长互动:

妈妈:“乐乐呀,这里的时间不太对,在你早上自由活动的时候,妈妈就得准备上班了!”乐乐:“那你等我一会儿不可以吗?”妈妈:“不可以呀,应为那样的话上班就要迟到了!”乐乐:“那怎么办呢?”妈妈:“所以你得调整你的作息时间,早一点到幼儿园去,妈妈也可以在你上学的路上给你买一些吃的!”

在上述的互动中,在家长的参与下,对时间计划进行了调整。实际上,幼儿自己很难制定有效的计划,为此家长可实现利用调查表的形式总结好幼儿的一日活动。之后可以与幼儿一起商量着填写调查表的内容,从而将对时间的管理落到实处,在共情的过程中,锻炼幼儿的时间管理能力。

(二)共情中的“情境预设”,推行计划奖励机制

“情境预设”是生活教育中的关键环节,其可作为时间管理过程中的突发情况,锻炼的是幼儿处理突发情况的能力,其也是时间管理能力的一部分。此间为了提升幼儿参与此类时间管理活动的持续性,则应推行计划奖励机制,借此提升幼儿的积极性。同时也借此拓展“共情”的情境内容。

情境预设示例:

在慧慧的时间计划上,每天的上午10:00~10:30应该是户外游戏的时间,但是这天下雨,户外就去不成了,只能在室内参与室内游戏,于是慧慧便出现了情绪,一时也不知道玩什么。教师此时介入,帮助慧慧调整时间计划。“慧慧呀,如果你可以去外面玩,你会玩什么呢?”“我会在草坪上踢球!”“那其实在室内也可以呀,走廊这个区域足够大,你可以在这里踢球,而且可以与同伴一起玩喔!”说着,教师又拿出了一块小奖牌,作为完成此项计划的奖励。

在上述的情境中,针对“慧慧的情绪”问题,教师进行了共情,关注到了慧慧的真实需求,而在提出了相应的建议之后,慧慧也进行了共情,从而知道“原来还可以这样”,从而对现有的计划进行了有效的调整。同时,融入“小奖牌”这样的奖励,以作为提升幼儿管理时间的行为持续性的有效媒介。

三、共情之“主观能动”:表征总结,发展时间认知

“社会即学校,生活即教育”,陶行知在其教育思想中提出了对教育环境拓展的要求,需在学校、家庭和社会三方面形成协同共育的关系。在培养幼儿时间管理能力的方面也是如此。在此阶段,应致力于提升幼儿管理时间的主观能动性,将其拓展到家庭生活、社会生活的领域。同时,借助不同的表征形式,发展幼儿对时间观念的认知。

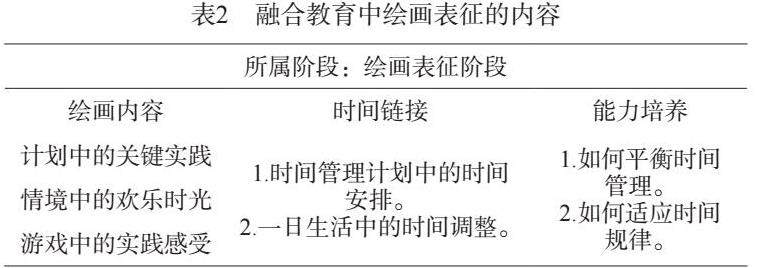

(一)融入绘画表征,记录关键事件,表现结果

此时绘画表征所表现的内容相对灵活,其可以是幼儿在幼儿园中的一日活动,也可以是家庭游戏,更可以是对社会活动的印象和在自然环境中的游玩体验。这样即可基于生活教育,发展融合教育的路径。

基于上表,以绘画表征作为媒介,从共情的角度,促使幼儿可以对自己的时间管理计划进行有效地描述,进而能构在记录关键事件的同时,表现时间管理的结果,也可借此形成对幼儿的一种鼓励和支持作用。

(二)助力自主反思,总结管理成效,拓展范畴

自我反思的过程是“自我共情”的过程,需引导幼儿总结时间管理的成效,并将时间管理拓展到更为细致的生活细节之中。

例如,可引导幼儿对时间规律进行反思,也就是“什么时间就应该做什么事”,而不是一味地任性拖沓。教师和家长在这个过程中则需进行鼓励与支持,帮助幼儿一起解决问题,促使幼儿可以熟悉时间管理的要求,并形成管理时间的好习惯。这样也可培养幼儿的时间管理责任性,对自己负责。另外,为了有效拓展时间管理的范畴,在周末外出游玩时,家长可辅助幼儿建立“外出时间计划表”,从而助力幼儿适应不同的情境,提升幼儿的综合能力。这种综合能力不仅表现在对时间计划的拟定上,也在于对遵守结果的感知,这样可以有效锻炼幼儿对时间的认知思维。

总之,在幼儿园“时间管理”课程下基于“共情”,可延伸对幼儿时间管理能力的培养范畴,使其落实到幼儿的一日生活中,获得有效的反馈。期间则需融合陶行知的生活教育理念,助推协同共育,使得时间管理情境化,形成对幼儿的多维引导,切实提升幼儿的时间管理能力。

参考文献

[1] 孙丽.幼儿时间管理能力提升的思与行[J].小学科学, 2022(17):97-99.

[2] 杨雯.如何培养大班幼儿时间管理能力[J].今日教育:幼教金刊, 2022(4):4.

[3] 崔晓庆.”双减”政策下如何培养初中生的时间管理能力——以心理健康教育”走在时间前面”一课为例[J].辽宁教育, 2022(4):57-59.

[4] 刘丽英,陈寒.”幼小衔接”背景下做好幼儿入学准备的实践探究[J].绵阳师范学院学报, 2022, 41(12):7.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号