- 收藏

- 加入书签

当代大学生群体对“文旅IP”和“非遗”文化的认知现状调研

——以四川工业科技学院为例

关键词:文化旅游IP;非物质文化遗产;大学生;旅游

一、研究背景

随着我国社会经济的持续稳定发展,消费升级和需求衍化已成为新时代社会消费领域的显性问题。在文旅行业,传统的观光旅游已经难以满足旅游者日益多元化、个性化的消费需求,文旅消费供给侧的改革亟待推进,产品和服务亟待丰富。另一方面,自然遗产、物质文化遗产和非物质文化遗产,这“三遗”是现代旅游的重要资源,其中后两者都属于文化遗产,也恰恰都是可以与旅游融合发展的。为了解当代大学生对文化旅游IP尤其是其中的“非遗文化”的认同感、参与感和获得感,本研究基于问卷调查,分析了当代大学生对于文旅IP,尤其是本地“非遗文化”的了解和认知状况,并在此基础上做出了进一步的思考。

二、调查对象的基本情况与研究目的

2023年春,本课题研究人员随机对四川工业科技学院大一至大三年级、年龄在18-23周岁的青年学生发放了调查问卷,且样本中包括了23名旅游管理专业的学生。本次问卷调查的目的是以“文旅IP”为视角,侧重考察当代大学生对本地非遗文化的了解情况。即透过当代青年学生对旅游文化消费的意向、态度和偏好,折射出当代大学生对于已经学生和生活了一至三年的地区所产生的乡土文化认同感,以及对本地文旅IP尤其是非遗文化进行进一步学习和传播的意愿。

三、问卷调查

1、问卷的设置及意图

本课题采用的概念测量题项参考了关于亚太地区“校园非物质文化遗产教学”的学校调研、长沙市岳麓区文化旅游调查问卷、清华大学非遗文化调查问卷系统、贵阳市2020年度非物质文化遗产保护调查问卷和2021年常州市地方非物质文化遗产项目学习情况在线调查问卷,并且在三位旅游管理与旅游文化专业的专家的指导下进行了改编和开发。本问卷共设计有4个维度:对文旅IP以及非遗文化的了解程度;对文旅IP以及非遗文化的了解渠道;对文旅IP以及非遗文化的态度;对文旅IP以及非遗文化的主动宣传传播的意愿。问卷总共有25个小题。题型有单选、多选以及量表题,且均为封闭选择。通过对问卷中的量表题项进行的Cronbachα值进行分析可知:本问卷的信度系数值为0.615,大于0.6,说明研究数据信度质量在可以接受的范围内。

2、调查的过程与方法

本调研对象均为我校大一至大三年级学生,专业涉及机械、教育、计算机和旅游管理等。调查问卷由滚雪球抽样的方式向大一至大三年级的在读学生发放,回收有效问卷147份。受访者以不记名的形式独立作答了问卷。

3、现状分析

(1)对“文旅IP”以及非遗文化的了解程度

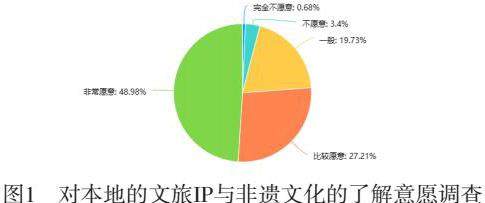

根据数据显示,48.98%的学生表示非常愿意了解文旅IP以及当地的“非遗文化”(具体数据见下图1)。该数据显示大学生群体对文旅IP以及当地“非遗文化”有着强烈的了解意愿。然而在对当地的非物质文化遗产的多选题中,正确率仅为2.04%。非遗文化的外延一题的正确率也仅为3.40%,说明学生对于“非遗文化”这一概念以及本地区的“非遗文化”了解较为有限。学生们强烈的了解意愿说明了本地的文旅IP信息和以及“非遗文化”信息有极广阔的推广空间。

(3)对自己家乡的知名文旅IP或者非遗文化了解渠道

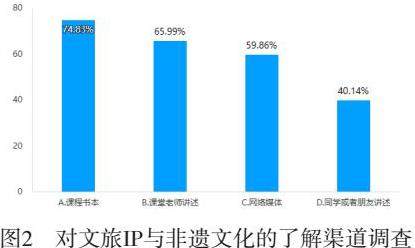

从调研结果看,课本教材、老师讲述以及网络媒体是获取旅游信息和非遗文化信息的主要渠道(下图2)。在非物质文化遗产的了解渠道方面,23.81%的学生表示想了解,但是不知道去哪获取,四分之一以上的学生表示非物质文化遗产博大精深,应该继续发扬光大。

(3)对自己家乡的知名文旅IP或者非遗文化的态度

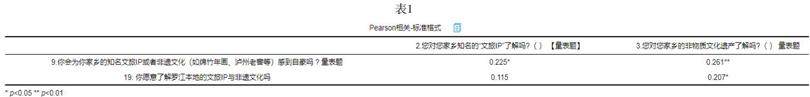

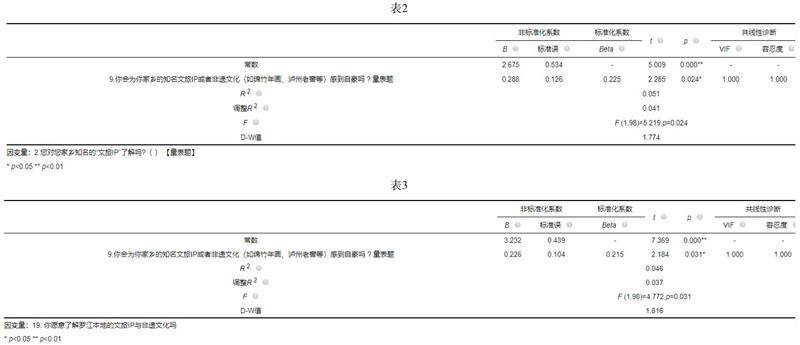

在对自己家乡的知名文旅IP或者非遗文化的态度方面,83%以上的大学生表示非常自豪,其中41.5%的学生表示非常自豪并且会主动和初次见面的人介绍。且学生对文旅IP和本地非遗文化的了解意愿与对这两者的态度(自豪感)呈现高相关性。使用Person 相关性数据分析,得出p值小于0.005(具体参数见下图表1)。因此,需要进行进一步的回归分析验证其相关性。

通过对题项2和9的相关性分析,发现其回归系数值为0.226(t=2.184,p=0.031<0.05),这意味着题项9会对题项2产生显著的正向影响关系(具体参数见以下列表2)。

而在对另两项的线性回归分析中发现,题项9的回归系数值为0.288(t=2.285,p=0.024<0.05),意即题项9会对题项19产生显著的正向影响关系(具体参数见以下列表3)。综上可见,学生对文旅IP和非遗文化的了解意愿和他们对这两者的态度(自豪感)呈显著的正相关关系。这意味着学生对这两者的了解意愿越高,对其态度也就越积极。

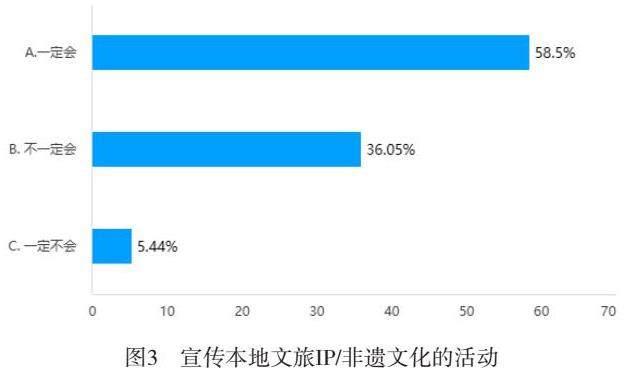

(4)宣传本地文旅IP/非遗文化活动的意愿

当问及是否愿意参加学校/社区组织的本地文旅IP/非遗文化活动时,有高达58.5%的同学表示一定会参加。说明同学们对本地文旅IP和非遗文化抱有浓厚兴趣,对宣传非遗文化的活动抱有积极兴趣(具体数据见下图3)

四、研究结论与启示

本研究囿于样本大小和研究方式的有限性得到的数据有限,但仍然能得出一些有价值的结论。当前大学生是我国旅游市场中不可或缺的一部分,具有无限的市场潜力。而教育的核心是通过人与文化之间的双向建构实现知识的传播、文化的传承与价值观的形成。大学生旅游意愿强烈,对新兴的文旅IP和非遗文化抱有较高的了解动机。高校可以通过课堂对大学生进行健康的旅游消费教育,并且对非物质文化遗产做出通俗易懂的当代表达,让非物质文化遗产被当代青年学生所理解和接受。同时以非遗为载体弘扬中华民族传统文化,为“课程思政”提供崭新的角度,让青年学子理解非遗中的重要文化传统和价值文明,认识“文旅IP”中的“非遗IP”并将其解释成为自己理解文化、理解世界的一种方式。籍此真正实现“文而化之”,为大学生自觉自主继承、创新并传播优质的文化旅游IP与本地“非遗文化”提供广阔空间。

参考文献:

[1]国潮热带动文旅IP文创.[N].中华工商时报,2022,25(9):31-34.

[2]周承君,胡鹏飞.文化IP在区域文旅产业中的应用策略探索.[M]辽宁经济2020年第12期 .

[3]钟琪.乡村振兴战略下乡村区域文旅形象IP设计研究与应用——以沉抗镇文化IP为例[M]城市旅游研究

[4]赵川.利用文旅IP促进文化旅游营销的思路[J].现代营销:经营版,2020(9):2.

[5]王学人.基于IP视觉的文旅产业发展路径探究——以四川为例[D]四川旅游学院学报2020(4):4

基金项目:本论文为德阳市社会科学界联合会文化旅游发展中心2023年研究课题之“当代大学对文旅IP的认知现状探究”项目(立项编号:WHLY2023004)的研究成果。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号