- 收藏

- 加入书签

部编版六上《书戴嵩画牛》跨学科学习教学设计

【教材分析】

《书戴嵩画牛》是部编版小学语文六年级上册第七单元第21课《文言文二则》中的第二篇,作者是北宋文学家苏轼。文章用简洁的语言,平实的手法,围绕唐朝画家戴嵩画的《斗牛图》,刻画了杜处士和牧童两个特点鲜明的人物,揭示了“耕当问奴,织当问婢”的观点。

【教学目标】

1.能读准音、读通句、读懂文。

2.借助美术、戏剧、哲学等学科的方法、手段帮助学生解决语文学习中的重难点问题。

3.能用自己的话讲故事,学会批判性思考。

【教学重难点】

1.借助语言文字展开想象,体会人物形象,感受艺术之美。

2.能用自己的话讲故事。

【教学过程】

一、揭题解题,认识题跋

1.读通读顺读懂课题,学会借助工具书学习古文。

2.认识题跋。

(1)齐读“题跋”定义。

(2)借苏轼《惠崇春江晚景》《书李世南所画秋景》进一步认识“题跋”。

【设计意图:1.直入课题,在理解题意的基础上读通读顺课题;2.出示“题跋”定义,借苏轼的《惠崇春江晚景》《书李世南所画秋景》让学生直观形象地认识题跋就是写在字画、书籍、碑帖前后有关品评、鉴赏、记事、考订等的文字。】

二、初读课文,读通读顺

1.借助注音、注释自读课文。

2.读准多音字与难解句,学会在主谓间略作停顿可使文意更清晰的断句方法。

3.运用多种方法反复读课文。

【设计意图:在个别读、小组读、师生配合读、男女生互相读、齐读等多种形式的朗读中感知课文内容,渗透古文学习方法。】

三、品读细节,知人赏画

1.融合美术知识理解处士之情。

(1)抓住关键词理解文意,体会处士爱画之情。

抓住“锦囊玉轴、常以自随”理解杜处士“尤所爱”之情,并以“尤”字引导学生感受古文单字成词、笔简意足的特点。

(2)借助美术知识自由赏析画作。

(3)补充《唐代名画录》及台北故宫博物院对此画的文字介绍,引导学生展开想象体会艺术之美,理解处士爱画之情。

课件出示1:穷其野性筋骨之妙。——《唐代名画录》

课件出示2:此图绘两牛相斗的场面,风趣新颖。一牛前逃,似力怯,另一牛穷追不舍,低头用牛角猛抵前牛的后腿。双牛用水墨绘出,以浓墨绘蹄、角,点眼目、鬃毛,传神生动地画出斗牛的肌肉张力、逃者喘息逃避的憨态、击者蛮不可挡的气势。牛之野性和凶顽,尽显笔端。

【设计意图:有目的地建立语文与美术的内在联系,以跨学科学习的方式帮助学生理解文意,提升学生审美能力,落实单元目标。】

2.借助戏剧表演体会人物形象。

(1)抓住“拊掌大笑”情节,进行戏剧表演,体会牧童形象。

①读课文,用自己的话说说牧童“拊掌大笑”的原因。老师用学生答案,模仿牧童边拊掌大笑边说话的样子,以戏剧表演直观呈现牧童形象。

②老师配合学生边拊掌大笑边说原因,引导学生设身处地感受牧童形象。

③学生继续边拊掌大笑边用自己的话说明原因,老师则拊掌大笑读原文。

④全班一起边拊掌大笑边读原文,真切感受牧童天真可爱、勇于挑战权威的人物形象。

(2)抓住“笑而然之”表现,联系生活,体会处士形象。

联系生活,以“我”的心爱之物被当众否定后,“我”可能出现的怒而斥之、惊而疑之、羞而走之等反应与处士的“笑而然之”进行对比,呈现处士心胸宽广、豁达大度的形象。

3.再次有滋有味地读课文。

【设计意图:1.通过想象补白故事细节,抓住人物动作、神态、语言,引导学生在语文实践中运用戏剧表演的方法体会人物形象,加深对文本的理解,从而突破教学重难点。2.将学生置于真实问题情境,丰富学生语言积累。】

四、讲述故事,批判思考

1.先同桌互相说,再指名讲故事。

2.揭示题跋蕴含的观点:“‘耕当问奴,织当问婢。’不可改也。”点明应向行家里手虚心学习的道理。

3.勾连哲学思辨,学会批判质疑。

以黄庭坚对戴嵩画的评价“戴老作瘦牛,平田千顷荒”及后人对戴嵩所画之牛的推崇引发学生质疑,辅以注释与照片,证实牛相斗时,既有“尾搐入两股间”的情形,也有“掉尾而斗”者,从而让学生明白在学习和生活中都要尊重客观事实,不能以偏概全。

【设计意图:1.自由讲故事,落实教学目标;2.勾连哲学思辨,引导学生批判质疑,拓展学生思维空间,明确故事蕴含的道理。】

五、总结方法,迁移阅读

1.总结学习文言文的方法。

2.自学《书黄筌画雀》。

(课件出示自学要求:1.自学《书黄筌画雀》,读准字、读通句、读懂文。2.思考,这篇题跋要表达苏轼什么观点?3.结合课文《书戴嵩画牛》,任选一个角度谈二者的异同。)

【设计意图:总结学习方法,学以致用。】

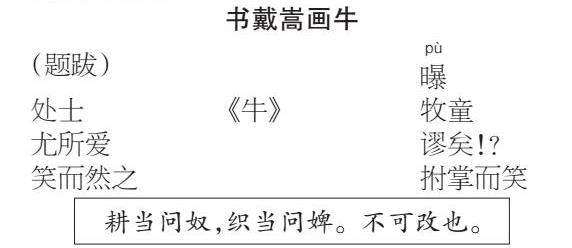

【板书设计】

书戴嵩画牛

[(题跋)] [曝pù]

处士 《牛》 牧童

尤所爱 谬矣!?

笑而然之 拊掌而笑

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号