- 收藏

- 加入书签

浅谈化学学科2022版新课标下跨学科实践活动的教学设计思路

摘要:《义务教育化学课程标准(2022年版)》明确要求跨学科实践活动原则上从规定的10项活动中选择,所用课时不少于本学科总课时的10%。因此,一线教师探索研究跨学科实践活动迫在眉睫。以《基于特定需求设计和制作简易供氧器》的教学设计为例谈跨学科实践活动在实际教学中的思路和方法。

关键词:跨学科实践活动、《基于特定需求设计和制作简易供氧器》、教学设计、科学探究的一般步骤、气体制取模型

为强化育人导向,进一步优化课程结构,增强课程标准对内容、学业、教学的指导性,加强各学段的衔接,教育部重新制定了《义务教育化学课程标准(2022年版)》。该课程标准与2011版相比有了很大变化,其中最明显的变化就是引入了跨学科实践活动,而且明确要求跨学科实践活动原则上从(1)微型空气质量“检测站”的组装与使用(2)基于特定需求设计和制作简易供氧器(3)水质检测及自制净水器(4)基于碳中和理念设计低碳行动方案(5)垃圾的分类与回收利用(6)探究土壤酸碱性对植物生长的影响(7)海洋资源的综合利用与制盐(8)制作模型并展示科学家探索物质组成与结构的历程(9)调查家用燃料的变迁和合理使用(10)调查我国航天科技领域中新型材料、新型能源的应用10项中选择,所用课时不少于本学科总课时的10%。因此,一线教师探索研究跨学科实践活动如何在实际教学中顺利实施迫在眉睫。下面,我就以《基于特定需求设计和制作简易供氧器》的教学设计为例谈跨学科实践活动在实际教学中的思路和方法:

一、教学目标的设计思路

教学目标的设计要围绕化学学科的核心素养,已由原来的知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观变更为化学观念、科学思维、科学探究与实践、科学态度与责任。因此,本项目教学目标的可设计为:

(一)化学观念:物质的变化与转化、化学反应与质量守恒定律、认识化学反应的思路与方法、化学反应的应用价值与合理调控等。

(二)科学思维:能够运用比较、分类、归纳科学方法基于实验室制取氧气的事实推理建构设计和制作简易供氧器的模型。

(三)科学探究与实践:以学生必做的“实验室制取氧气与性质”为核心,培养学生的科学探究能力、自主学习能力,运用实验室制取氧气的模型设计制作简易供氧器。

(四)科学态度与责任:通过建构并设计制作简易供氧器,激发学生对化学学科学习的兴趣,提升学生运用化学知识解决生活实际问题的意识。

二、教学实施主线的设计思路

北师大王磊教授是本课程探索的先行者,他主编的项目学习实验教材《化学》中将该项目命名为“制作简易制氧机——化学反应的定量研究”,即在内容组织上以“制作简易供氧机”作为主线外显,而将对气体制备和化学反应的定量认识作为副线隐含其中。受此启发,我将该项目设定为三课时即第一课时为复习讨论制氧原理,做定量分析;第二课时为复习讨论制氧仪器装置,建构制氧机的模型;第三课时为在生活中寻找替代装置,设计制作制氧机并进一步改进,发布作品。

三、教学设计中的误区

(一)剖析制氧原理忽略了定量分析在其中的作用。很多老师在设计本项目时,单纯从反应条件的难易入手,未考虑制氧剂成本、便携、反应速率等角度。引入定量分析后,会得到它的质量,这样才能进一步分析它的便携性。

(二)剖析制氧机原型——氧立得。很多老师在设计本项目时偏爱于拿氧立得作为原型,其原因可能有二即一是氧立得的药品是过碳酸钠可以直接用于供氧原理中的化学药品的选择上,二是通过剖析氧立得的装置可以直接得到制氧器的原型,然后按图索骥就能在课堂上顺理成章的拿出所需的制氧器。这样的设计会使过碳酸钠的引入显得很突兀,另制氧器模型没有得到学生的深层次加工,抑制了师生实验的创新。实验创新一定是要从课本的药品性质出发,从课本要求的基本实验入手进行改进,如钠与水的反应,哪怕只是一个“水改成水和煤油的混合体”都是我们控制实验、便于观察实验的一个创新,不要“嫌它小”。

四、教学设计的实施步骤

下面,我以我设计的《基于旅游登山设计和制作简易吸氧器》为例,讲解前两课时的具体设计思路:

(一)第一课时

1.创设情境。这里我以我今年旅游爬玉龙雪山的短视频为例,让学生在欣赏祖国大好河山的美的同时观察旅游者的行囊,引出吸氧器。随后给出价格和净含量。

2.抛出问题。制作简易吸氧器需要考虑的制氧原理及反应发生条件,制氧剂的成本、便携性、反应速率,装置易得、成本低等。

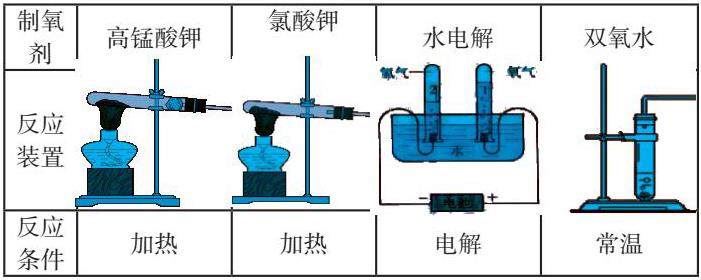

3.复习所学的制氧原理。内容包括高锰酸钾、氯酸钾、电解水、双氧水等原理,并列表分析反应发生条件。

从反应条件上初步确定反应原理。

4.通过定量分析便携性及成本,确定反应原理。在课堂上,根据实际需要确定所需氧气的体积,计算各反应物的质量。给出市场价,算出成本。最终,确定反应原理。

5.得出科学探究的一般步骤。通过上述环节,得出科学探究的一般步骤:提出问题(①从生活、实践,学习中发现问题;②表述这些问题;③根据已知科学知识揭示矛盾),作出假设(①根据已知科学知识对问题提出假设;②判断假设的可检验性),制定计划(①拟定计划;⑦根据拟定的计划,列出所需材料和用具;③选出控制变量;④设计对照组)、实施计划(①采用多种途径实施计划;②记录现象、数据;③评价现象,数据的可靠性)、得出结论(①描述现象;⑦处理数据;③分析得出结论)、表达和交流(①撰写探究报告;②交流探究过程和结论并完善)。

(二)第二课时

1.学生画每个原理的装置图。通过手绘装置图,加深对实验室制氧气实验装置使用方法及步骤的理解。

2.分析每个制氧原理所配套装置的优缺点。通过从操作复杂性、反应需要的条件、是否可控、随取随用、所制氧气的纯度等分析。

3.得到实验室制取气体的装置模型。

通过前述两课时,我得到了所需反应原理和实验装置模型,接下来第三课时我只要把重点放在改进装置和寻找替代用品上即可。

希望我的设计思路能为后续一线教师探索“跨学科实践活动”的教学起到抛砖引玉的作用,帮助一线教师找到突破跨学科实践活动的一般方法,共同努力设计出更符合一线教学实际的“跨学科实践活动”的教学设计作品。

参考文献:

[1]《义务教育化学课程标准(2022版)》

[2]王磊.项目学习实验教材[M].山西教育出版社.2018年

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号