- 收藏

- 加入书签

新时代背景下高校艺术教育与红色文化的有机融合分析

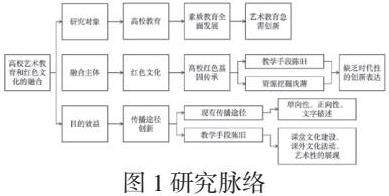

摘要 目的 在传播途径快速更新的新时代下,探讨如何将高校艺术教育与红色文化有效的结合并在实践中发挥作用。方法 通过对红色文化的整理分析,挖掘出红色文化所蕴涵的精神内涵,并对高校的艺术教育及新时代传播途径的内容进行梳理,从物质层面和精神层面让高校艺术教育与红色文化有机融合。基于文化传播的功能,结合符号学和人文情境理论,对红色文化和艺术教育进行融合创新,焕发出红色文化的精神和底蕴。结论 以高校艺术教育为切入点,对红色文化的传播形式进行设计,使之成为将文化情境和人物情感互相关联的纽带,也是契合新时代政策的新探索。

关键词:新时代传播途径;红色文化;艺术教育

前言

在教育领域里有许多不同的教育方式、教育方法,其目的都是为了给社会培养“德智体美劳”全面发展的复合型人才。在过去旧时代里(病句、不清楚具体的时间范围),我国高校教育过于注重应试教育的方式,重视学生们的知识水平,从而或多或少地忽视了高校学生内心和精神上的需求。现状政策的改变也提倡现在不应该过多去关注应试教育给我们带来了怎样的人才,而是应该花更多的时间和精力去关注和培养学生们的素质教育,在这一领域里投入更多的师资和精力为我们的学生们提供更为良好的素质教育环境和正确的教育方法。

艺术教育是通过艺术形式与内容,提升学生艺术修养、审美水平和心理发展水平,开发智力、创造力,完善道德与人格的一项重要教育手段,简而言之就是在普通教育中融入艺术的形式与内容,让艺术辅助学生更好地激发自己的创造力与想象力,更好的让学生成长为全方面发展的复合型人才。艺术教育是美育的重要组成部分,在市场的发展之中也最为成熟,当前已经出现包括音乐、美术、舞蹈、戏剧、播音主持、艺术鉴赏等在内的细分品类。

大学高校的艺术教育应该注重培养学生优秀的创造力和丰富的想象力;具备独立思考的能力,明辨是非,同时也要培养与人交流的能力,更加完善学生的素质教育。当代高校学生是实现我国社会主义现代化建设和推动经济社会向前发展的中坚力量,红色文化的传承与发扬不单是要为了向学生传授马克思主义和中国特色社会主义理论知识,更重要的是要引导高校学生树立坚定的理想信念、正确的价值观和崇高的社会理想,促进其全面健康发展。在大学高校里,除了艺术学院开设的艺术史、艺术鉴赏等课程,还应该开展一些艺术活动,这些艺术活动可以与非遗、红色文化等当前时代宝贵的文化价值相结合,既能丰富学生的校园生活,又能在活动中塑造更加美好的品德。对于高校非艺术类学生来说,艺术教育是实现美育教学的主要途径和内容,其灵活多变的“启发式”教育模式对高校学生审美能力、创新精神、综合素质和健全人格的培养提升都具有重要的促进作用。

习近平主席提出,要把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好。同时,习主席还指出:“党的建设必须坚持继承和创新相结合,结合时代条件发扬党的光荣传统和优良作风。”红色文化旅游作为学习、传承、发扬、创新红色文化、红色精神的重要途径,已逐渐成为中国特色社会主义建设的重点对象之一,在文化自信的重要性被提升到一个新的高度的时代背景下,高校艺术教育融合红色文化进而提升艺术教育针对社会的实用性和时代性魅力愈加凸显。红色文化元素如何与现代化需求及未来化趋势对接,进行创新型设计,成为了新时代的重点课题。在国内红色文化故事和红色文化相关产品热度的高涨的趋势下,高校各专业对于红色文化的研究越来越系统化,也越发具有针对性,设计专业教育的从业者也呈现出对此领域进行在地化、创新化的时代要求,与更具严谨性与互动性的学术环境。

本文将以红色文化为主线,立足于高校艺术教育的发展现状和瓶颈,提出高校艺术教育融合红色文化这一具有时代性的思路,针对高校艺术教育发展的现存问题提出解决方案和新的发展路径。

一、红色文化

红色文化是中国共产党成立以来,在以马克思主义为思想指导、行动指南,不断赋予新时代特色和内涵,并不断吸收和借鉴中外优秀文化而创造形成的文化,具有先进性、多样性和民族性。红色文化是党在百年发展历程中留给我们的宝贵财富,是中国共产党人和人民群众的良好品格体现,是中国共产党人政治本色的集中展现,是凝聚中国力量的强大精神动力。

“红色”象征着激情、火热、积极向上,不仅如此,其在中国还蕴含着特殊的政治色彩,成为中国革命的象征。对于“红色文化”而言,其创造者是党和全体中国人民群众,不单独局限于工人阶层、农民阶层、知识分子阶层,还包括一切坚定拥护社会主义的爱国者和为实现社会主义事业现代化和中华民族伟大复兴而艰苦奋斗的建设者。红色文化在培根铸魂过程中发挥着积极作用,对当代大学生思想道德品质的提升,对吃苦耐劳、顽强拼搏品质的养成,对树立文化自信品格的形成具有重要作用。高校在落实立德树人实践中,要实现红色文化的创新 性发展,必须充分利用红色文化资源进行社会主义核心价值观教育;将其融入人才培养全过程,融入专业建设中,并在这个过程中传承红色基因,用红色基因补足精神之钙,培养社会主义合格建设者和可靠接班人。

二、高校红色文化教育现状

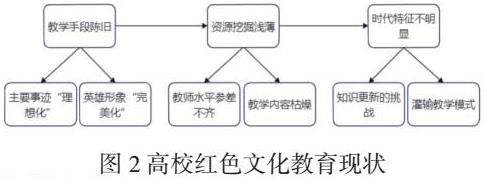

(一)教学手段陈旧

教学形式没能做到与时俱进,脱离了学生生活的实际情况。由于历史原因,孕育红色文化的时代环境与当前的时代环境相差甚远,学生无法将红色文化蕴含的精神内涵与当前实际生活相联系,例如在宣传革命英雄的形象上的“完美化”、主要事迹的“理想化”程度过重,对于革命英雄的日常生活却“闭口不提”,这与当代大学生的生活有一定差距。

在新时代之中,红色文化不仅仅是政治文化、革命文化,同时也是富有生活气息和活力的文化形态,是将个人追求与国家、民族命运的有机统一。革命先烈除了拥有坚定的政治立场、崇高的理想信念外,也是有血有肉有感情的普通人,同志间的团结友爱、爱情上的忠贞不渝等等,在当代仍然具有指导意义。革命先烈除了拥有坚定的政治立场、崇高的理想信念外,也是有血有肉有感情的普通人,同志间的团结友爱、爱情上的忠贞不渝等等,在当代仍然具有指导意义。如钱钟书和老舍,中国现代作家,都是大家耳熟能详的伟人,但是伟人也有一颗喜爱小动物的心。两位伟人都是爱猫如命的人,钱钟书在冬天为了给自己的猫“撑腰”,和别的猫打架;老舍爱猫爱到为它写了散文集。这些对生命的敬畏和热爱,对当代大学生具有重要的借鉴与学习的意义。

(二)资源挖掘浅薄

首先大学高校的红色文化教学内容枯燥单一,教育的理论阐释仅仅停留在表面。长期以来红色文化被简单地定义为爱党、爱国,缅怀先烈及珍惜当下。传承的价值也比较单一,往往只是笼统的讲述了一些红色文化内容,并未深入挖掘和思考其具体的精神内涵,对大学生的精神以及人格的发展得不到重视,强调功利性和效益性居多。教学形式不能随着时代和受教者的特点进行调整,部分内容已经和时代脱节,已经不再适应现代经济社会的发展。

其次,教师的理论知识参差不齐。教师是高校红色文化教育的重要的参与者与传播者,其自身素质的高低直接影响着大学生对红色文化的接受程度。部分教师自身对红色文化理解和挖掘不到位,容易误导大学生对红色文化价值内涵的判断。

(三)时代特征不明显

高校对于综合教学手段陈旧和红色资源挖掘层面上还存在着一些较为浅薄的问题,高校艺术教育对于红色文化教育的方法通常是直接将简单传统的知识灌输给学生而启发式、引导式教学方法运用较少,并且现有的灌输教学模式抑制了学生独立思考,不利于学生主观能动性的发挥,难以调动学生的热情和积极性。一些红色文化知识更迭较慢,一些红色思想也已经跟不上新时代的步伐,这就需要文化知识传播者投入大量的时间精力去学习新知识、新思想,具备对信息把控与知识更新的能力。

当代大学生是一个具有创新意识和独立意识的群体,对自身发展、社会现象等都有自己独特的见解和看法,他们在学习过程中需要的是教育者的悉心引导而不是强行灌输。

三、新时代红色文化艺术教育传播途径

(一)新时代传播途径分析

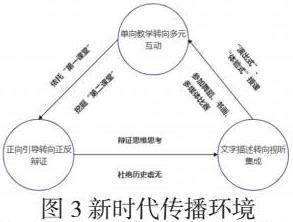

1.单向教学转向多元互动

一是依托“第一课堂”的育人功能和红色文化资源的育人价值,运用多元融合的教育手段、教学方式,创造意蕴丰富的教育情境,形成以红色精神为主导的课程教育体系,其课程核心是对于学生的兴趣导向和需求导向。将红色文化资源与学科专业特色相结合,建好“红色艺术沙龙”,促进师生之间的双向交流,增强教学的亲和力和学生的参与性,形成自由、开放的学术氛围。

二是挖掘校园文化活动“第二课堂”,掀起红色文化艺术创作热潮。通过启发式教育方式,把握住高校学生的认知特性和心理特征,红色文化在学生中内化于心,外化于行,将大学生思想政治教育“虚功实做”,做到传与授相结合,给红色文化传承发扬注入新活力。

2.正向引导转向正反辩证

红色文化传承至今,已经吸收了许多文化精华和精神内涵,这些无疑是一种正能量的思想指引。但马克思主义辩证法认为:任何事物都不是一成不变的。所以我们探索事物的原貌的时候不能只知道事物正向的一面,我们也需要辩证的看待任何事物。对于已发生的事件,我们不能一味的说教、埋怨甚至谩骂,我们需要实事求是、客观的、辩证的看待和总结。这对大学生形成辩证思维,培养全方位多角度思考问题的思维方式具有重要指导意义。但至始至终我们都要警惕对红色文化采取轻蔑、否定的态度,杜绝混淆视听的“重新发现”红色文化,反对扭曲误解红色基因、罔顾历史的发展规律的现象。

3.文字描述转向视听集成

红色文化在教育上的传播的方案是需要面面俱到的,所制定的方案既需要正确的理论基础,还需要能对学生后期的实践具有正确的指导作用。特别是公共艺术教育上,探究讲授式、展示式、演出式、参与式、体验式、研究式等教学方法和手段的改革,提高学生对红色经典艺术的表演、创作等实践能力。以公共选修课《音乐赏析》为例,可以让学生选择独唱、合唱的形式,演奏出红色经典歌曲,提高学生参与的积极性。同时引导学生从生活中的红色文化汲取灵感,从而对红色文化进行歌曲、舞蹈、绘画、中国画、书法、广告设计等优秀作品,参加大学生广告设计大赛、大学生艺术节、大学生多媒体竞赛、挑战杯等各类大学生专业竞赛,将红色经典文化艺术教育推广到更大平台上。

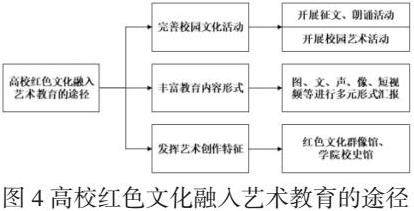

(二)高校红色文化融入艺术教育的途径

1.完善校园文化活动

大学校园文化指的是以大学生为文化主体、大学校园为活动领域的一种群体文化。它以育人为主要导向,在高校师生的实践活动中产生和发展。大学生校园文化在建设过程中,与红色文化进行有机融合,能够有效坚定广大青年学生的理想信念,教导他们用科学的态度为人民服务,用实事求是的精神为社会作贡献,更好地为社会主义建设贡献力量。

在校园文化活动上,加强校园对红色经典艺术文化的建设,营造良好的育人环境。一方面,以学生与红色文化为主题每年定期开展传统的征文、朗诵、艺术讲座等形式多样的红色文化艺术活动,塑造高校校园文化的活动品牌。另一方面,鼓励支持新兴红色社团、组织的成立,让学生自己创立红色文化社团,用自己的的方式主动承担起宣传发扬红色文化的重任,带动身边的同学共同学习红色文化,促使高校学生将红色文化蕴含的精神、理念内化于心。

2.丰富教育内容形式

高校应当深入挖掘校园红色文化资源,加强学校文化建设,在编撰校史的过程中讲好红色故事,推动校史文化推广与红色文化教育的融合发展。在校史文化传承与红色文化学习教育融合发展的过程中,进一步提升校史文化的育人实效。

传统的大学生所接受的红色文化教育在内容上多是按照学校规章或教材规定开展的,形式上多是讲授、灌输、讨论,学生的积极性和主动性没有得到充分激发;教师也是照本宣科、按章办事、上传下达,其潜能也没有得到充分的发挥与挖掘。红色文化源于生活但要高于生活,高校教师不能只局限于在课堂上口头阐述,更要融入进当代高校学生的生活。高校应充分利用思政课堂主渠道,系统性的整合红色文化育人的作用,成果汇报将不再是单一枯燥的ppt汇报,而是以图、文、声、像、短视频等立体化形式呈现。高校还应该让学生走出去,走出校园课堂去感受红色文化,参观学习红色文化纪念馆、博物馆等,让学生感知到红色文化其实一直存在于自己所处的环境之中,与自己息息相关,从而使得红色文化对于学生的传达方式能够变得更加平滑。

3.发挥艺术创作特性

作为校园文化建设的重要组成部分,校园环境是学校整体面貌和外在形象的表现,是全校师生工作学习的物质载体。营造优美的校园环境,让学生的行为受到良好的熏陶的同时还能够对学生起到潜移默化的作用,从而达到润物无声的教育效果。在校园内建造精神内涵丰富的物质文化环境,发扬红色文化的教育作用,充分发挥优秀红色校园文化的导向功能和感染力,是构建院校红色校园文化体系不可或缺的一部分。

建设校内红色场馆,打造“大学红色馆群”。固定的宣传红色文化的场所,为常态化的红色文化教育提供了保障。同时,要避免资源的浪费,把红色文化资源与学校历史文化资源相结合,形成特色[5]引用顺序错误。如打造的“红色馆群文化”,爱校荣校的“学院校史馆”等,让师生通过参观、体验、讲解感受红色美术精品、民族优秀文化,全方位、立体式感受红色文化的艺术魅力[5]。之所以需要对红色景观加强建设,是因为景观既有装点校园环境的美学功能,又能在潜移默化中深化学生对于红色文化的认识。

四、结语

新时代背景下高校的艺术教育承担着“三全育人”的责任,高校艺术教育融入红色文化符合人的身心发展规律和当前教育创新发展理念。艺术教育运用生动的艺术表现形式,将红色文化枯燥乏味的知识原理直观的表现出来,引导学生在通俗易懂的艺术手段和丰富的艺术案例里进行思考,真正使红色文化知识落地生根,植入高校大学生内心,积极为国家和社会培养德才兼备的高素质综合应用型人才,进一步促进民族自信向新高度发展。

参考文献:

[1]胡逸凡.艺术教育在学校教育中的必要性[J].艺术评鉴,2022(03):109-111.

[2]崔方葳.艺术教育融入高校思想政治理论课研究[J].佳木斯职业学院学报,2022,38(02):28-30.

[3]何洁.高校校园文化建设中红色艺术教育的重要性[J].管理观察,2019(07):120-121.

[4]王赟平.高校红色经典艺术教育现状与教学改革研究[J].时代文学(下半月),2014(06):214-215.

[5]张宇璇,易春平.大学文化视域下红色文化资源与艺术教育协同创新的路径研究——以广西艺术学院为例[J].教育现代化,2019,6(25):125-126+151.DOI:10.16541/j.cnki.2095-8420.2019.25.046.

[6]周新娟.红色文化资源融入艺术教育的实践[J].艺海,2021(9):92-94

[7]Wang Liang. The Application of Knowledge Management Thinking in College Art Education Management[J]. Frontiers in Art Research,2022,4.0(1.0).

[8]Jinfeng Zhang. The Influence of Art Education on Thinking Mode[J]. Learning & Education,2021,10(3).

[9]Mernick Alisha. Critical Arts Pedagogy: Nurturing Critical Consciousness and Self-Actualization Through Art Education[J]. Art Education,2021,74(5).

[10]Community and art: creative education fostering resilience through art[J].Asia Pacific Education Review,2015,16, pages 193–201

[11]HyunjuLee,M.J.Lee.Visual art education and social-emotional learning of students in rural Kenya[J].International Journal of Educational Research,2021,108

[12] FeifeiZhang,JunkunYang. The ecological civilization education construction in art education under the background of “Internet +”[J].Alexandria Engineering Journal,2022,8955-8962

作者简介:

毕伟,男,设计学博士,研究生导师,南方出版传媒股份有限公司、武汉大学信息管理学院在站博士后,广东财经大学艺术与设计学院硕士生导师。

汤欣,女,广东财经大学艺术与设计学院艺术设计硕士。

邹一堃,男,广东财经大学艺术与设计学院艺术设计硕士。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号