- 收藏

- 加入书签

基于“四千”精神的高校创新创业教育“四个三行动”探索与实践

[摘要]“四千”精神是浙江人的群体精神,体现了浙江人敢于改革、善于拼搏、不畏艰险的品质。2023年3月13日,国务院总理李强重谈浙商“四千精神”。面对大学毕业生创业成功率不足5%的现状,以“走遍、想尽、说尽、吃尽”为核心的“四千”精神为创新创业提供了精神供给和灵感来源。本文分析总结了大学生创新创业过程中存在的“缺少精神内核、存在人文素养培育短板”等现实困境,将“四千”精神融入内化,并从走稳实践育人路、转变教育形式、优化创业生态和创新劳动教育四个方面,以“三大步、三堂课、三平台、三个能”为切口,系统构建“四千”精神融入高校创新创业教育的实践路径,创新人才培养模式。

[关键词]四千精神;创新创业;实践路径

一、“四千”精神与高校创新创业教育的关系研究。

“走遍千山万水,想尽千方百计,说尽千言万语,吃尽千辛万苦”的“四千”精神是浙商勤奋务实的创业敬业精神的具体体现,[1]是特定时期浙商企业家精神的表现,是浙商解决千难万险,发扬创新精神的必然保障。[2]大学生素质教育的最佳结合点是创业教育,创业教育是素质教育和企业家精神教育的深入和具体化,是企业家精神教育体系的有效载体。[3]把企业家精神融入创新创业教育是“思创融合”的表现方式,是将企业家精神的决心以及关怀渗透到思想的深处,树立观念以及信心。[4]

目前围绕思创融合加强大学生创新创业教育已经取得一定基础,但是“四千”精神融入高校创新创业教育的相关研究和实践还有待深一步挖掘。

(一)尚需精准把握高校创新创业教育的特殊性。一是专业技能培养缺项,包括理论知识匮乏、课程形式单调,重理论轻实践、教育劳而无功,师资薄弱、急需进行补给。[5]二是人文素养培育缺位,包括科学精神缺乏倡导、家国情怀意识淡薄、生命价值认识欠妥,大学生存在创新创业意识淡薄、综合素养亟须提高现象。

(二)尚需精准剖析高校学生的主体需求。学生在学习、生活和心理方面具有个性差异和时代特点,对双创教育的具体需求会有所不同,这要求高校在进行双创教育及构建教育模式时,要注重以生为本,根据个人特征和成长需要进行顶层设计、中层管理、底层执行、综合创新,激发大学生的创新创业积极性。

(三)尚需精准定位“四千”精神融入高校创新创业教育的契合点。面对创新创业环境的多变与发展,如何找准“四千”精神融入高校创新创业教育的发力点?如何让“四千”精神与创新创业教育的体制机制充分融合?如何通过“四千”精神提高学生的创新精神、意识和能力?“四千”精神融入高校创新创业教育是一个系统工程,这方面的研究和实践还有待加强。

二、“四千”精神融入高校创新创业教育的实践路径探索

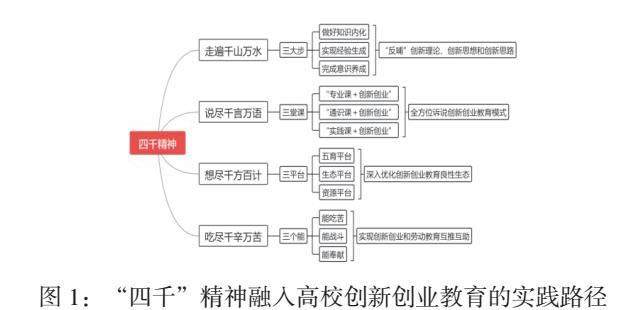

本文以“四千”精神为起点,以“三大步、三堂课、三平台、三个能”为手段诠释“四千”精神融入高校创新创业教育的实践路径,如图1所示。

一是走遍千山万水,用“三大步”走稳实践之路。实践是创新理论转化成创新创业的应有之路,为避免重理论轻实践、只理论不实践现象的,走稳实践育人道路有其必然性。学生通过实践活动将所学知识应用于现实,明晰所学、所思、所想与所得之间的差距,有利于学生持续锻炼和塑造自我,坦然接受创新创业过程中遭遇的失败,接纳尚未完善的自己,明辨实践中的成败。[6]而走好“三大步”,即在学生创新实践、社会实践、顶岗实习等环节,要做好知识内化第一大步,实现经验生成第二大步,完成意识养成第三大步,是走稳实践之路的必然要求。学生要通过走遍千山万水的方式,用实践丈量创新育人的每一条路,并通过“三大步”不断完善实践路径,最终“反哺”到创新理论、创新思想和创新思路,实现创新创业教育新飞跃。

二是说尽千言万语,用“三堂课”多样教育形式。创新创业教育的展开形式应多种多样,理念表达也不应该拘泥于特定形式,通过“专业课+创新创业”、“通识课+创新创业”、“实践课+创新创业”等“三堂课”的融入,有利于构建创新创业教育课程模式和课程体系的多样性,实现创业类课程与学校开设的其他课程的深度融合。以课程为基底,说尽“千言万语”,可以实现多方合力的凝聚,充分发挥“第一课堂”和“第二课堂”对创新创业教育的最大功效,全方位诉说创新创业教育模式,实现教育形式多样化,共促学生成长。

三是想尽千方百计,用“三平台”支撑路径发展。发展创新创业教育,需要用“五育平台”、“生态平台”和“资源平台”等三大平台进行支撑。教育部2019年深化创新创业教育改革的主要任务之一便是深入推进创新创业教育与思想政治教育、专业教育、体育、美育、劳动教育紧密结合,全力打造创新创业教育升级版,打造创新创业层面的‘五育平台。

四是吃尽千辛万苦,用“三个能”互推创新劳动。新时代高校劳动教育所体现出来的劳动价值体认、劳动情感熏陶、劳动品格塑造与企业家精神的勤劳、奉献、守法、担当的内核一致。[8]在大学生教育过程中,创新创业教育和劳动教育在实践导向、培养目标和培养过程中相互促进,相辅相成。创新创业教育本质上强调的是实干兴邦,只有认可劳动教育,以特别“能吃苦”、“能战斗”、“能奉献”的“三个能”状态,拥有“吃尽千辛万苦”的决心、“知难而进、迎难而上”的恒心、“不汲汲名利,奉献社会”的真心,以正确的价值取向为引导,一步一个脚印踩实创新创业道路,才能在劳动中获得真实思考和创新想法,实现创新创业和劳动教育互推互助,实现创新劳动、创新实践,促进共同进步。

高校发展面临新形势、新阶段、新理念、新格局、新目标、新要求。“四千”精神为高校创新创业提供价值遵循和实践指导的同时,结合时代背景、学生实际需求和成长规律,深化思创融合的教学改革理念,系统构建融入的实践路径,促进高校创新创业教育体制机制革新,促成精神传承和创业实践携手并进、共同发展。

参考文献

[1]张为民.浅议浙商精神[J].中国高新技术企业.2008(24).

[2]杨轶清.浙商群体的时代特征和精神价值[J].浙江经济.2018(11).

[3]周明宝.当代浙商的崛起及其企业精神传承[J].2011年浙江省社会学学会年会论文集.2011(11).

[4]朱兴国,杨慧娇.高校思想政治教育与大学生创新创业教育的有机结合探讨[J].传播力研究.2020,4(24).

[5]秦波,姚正秀.将工匠精神培育融入高校创新创业教育的策略研究[J].重庆第二师范学院学报,2020,33(01):85-89.

[6]林壬璇.论工匠精神在高校创新创业教育中的作用[J].中学政治教学参考,2022(41):83-84.

教育论坛,2021(4):116-124.

作者简介:宋莉,女,汉族,江苏徐州人,辅导员,党员,讲师,硕士,主要从事思想政治教育研究

*本文系温州科技职业学院党建与思想政治教育研究会2023年度科研项目“温州企业家精神融入高校创新创业人才培养的实践路径研究”(课题编号:2023B09)研究成果;

*本文系教育部人文社会科学研究专项任务项目(高校辅导员研究)(课题编号23JDSZ3140)研究成果之一;

*本文系2023年度温州市哲学社会科学规划部门合作课题(23BM036YB)研究成果之一;

*本文系2023年度温州市哲学社会科学规划部门合作专项课题“计划行为理论视域下高职院校“慢就业”帮扶策略研究”(课题编号:23BM039YB)研究成果之一;

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号