- 收藏

- 加入书签

基于依恋的家庭治疗对青少年非自杀性自伤的干预效果研究

【摘要】目的:分析基于依恋的家庭治疗对青少年非自杀性自伤(Non suicidal self injury,NSSI)的干预效果;方法:采用前瞻性研究的方式,选择2023年4月至2024年1月在齐齐哈尔市精神卫生中心被确诊为NSSI的100例青少年为研究对象,按照随机数字表法将其区分为实验组(n=50,接受基于依恋的家庭治疗)和对照组(n=50,接受辩证行为治疗),对比两组患者干预前后自杀未遂自伤访谈(SASII)、自伤陈述量表(ISAS)、自伤问卷(SHI)、汉密尔顿抑郁量表(HAMD)、成人依恋量表(AAS)差异;结果:干预前两组患者的SASII量表、ISAS量表、SHI量表、HAMD量表以及AAS量表得分组间差异无统计学意义(P>0.05),干预10次以及干预后实验组患者SASII量表、ISAS量表、SHI量表、HAMD量表得分均低于对照组,AAS量表得分高于对照组(P<0.05);结论:对存在NSSI行为青少年开展基于依恋的家庭治疗,有助于改善其NSSI行为倾向,缓解其抑郁情绪,修复其依恋关系,具有较好的推广应用价值。

关键词:依恋关系;家庭治疗;非自杀性自伤;临床价值;抑郁情绪

Abstract Objective: To analyze the intervention effect of attachment based family therapy on non suicidal self injury (NSSI) in adolescents; Method: A prospective study was conducted, selecting 100 adolescents diagnosed with NSSI at XX Hospital from April 2023 to January 2024 as the study subjects. They were randomly divided into an experimental group (n=50, receiving attachment based family therapy) and a control group (n=50, receiving dialectical behavioral therapy) using a random number table method. The differences in Suicide Attempt Self Injury Interview (SASII), Self Injury Statement Scale (ISAS), Self Injury Questionnaire (SHI), Hamilton Depression Scale (HAMD), and Adult Attachment Scale (AAS) between the two groups before and after intervention were compared; Result: There was no statistically significant difference in the SASII, ISAS, SHI, HAMD, and AAS scores between the two groups of patients before the intervention (P>0.05). After 10 interventions and after the intervention, the SASII, ISAS, SHI, and HAMD scores of the experimental group were lower than those of the control group, while the AAS scores were higher than those of the control group (P<0.05); Conclusion: Conducting attachment based family therapy for adolescents with NSSI behavior can help improve their NSSI behavioral tendencies, alleviate their depressive emotions, repair their attachment relationships, and has good promotional and application value.

Keywords: Attachment relationship; Family therapy; Non suicidal self injury; Clinical value; Depressive emotions

非自杀性自伤(Non suicidal self injury,NSSI)是指直接、故意以及反复的一系列轻中度损伤自身行为,该行为多不伴发自杀意图,对自身也不会造成致命性伤害[1]。NSSI的常见形式包括切割、抓挠、捶打、燃烧皮肤表面、使用身体撞击物体等[2]。2017年美国《精神障碍诊断与统计手册(第5版)》指出,NSSI属于一种独立的临床障碍,并且可能会导致自杀等严重后果,属于青少年需重点关注的精神类问题之一,也是青少年心理健康发育中较为常见以及重要的问题[3-4]。数据显示,NSSI属于全球性的青少年心理问题,研究指出全球青少年至少出现过1次NSSI的平均患病率为17.2%[5],其他研究也指出,NSSI在青少年中发生率约为8%-20%[6]。NSSI的发病机制较为复杂,其风险因素也较为多样,其中生理因素、环境因素以及个体因素都存在诱发NSSI的可能,如当青少年过度接触自杀自伤等信息,则NSSI行为发生风险会有所提高[7]。NSSI的干预措施主要包括药物治疗、心理治疗(认知行为干预、辩证行为疗法等)、物理治疗(电休克疗法、电针治疗等),其中心理疗法应用较为广泛[8]。基于依恋的家庭治疗是近些年新兴的心理疗法,该模式旨在通过一系列以过程为导向、以情感为中心的技术,对个体的行为认知以及家庭关系进行调整,尤适于提高个体家庭功能,提高青少年应对及适应能力[9]。当前将基于依恋的家庭治疗措施应用于NSSI患者中的相关研究较少,本文通过设立对照分组发现,基于依恋的家庭治疗措施有助于改善NSSI青少年患者的不良情绪,修复其依恋关系,现详述如下。

1.对象与方法

1.1研究对象

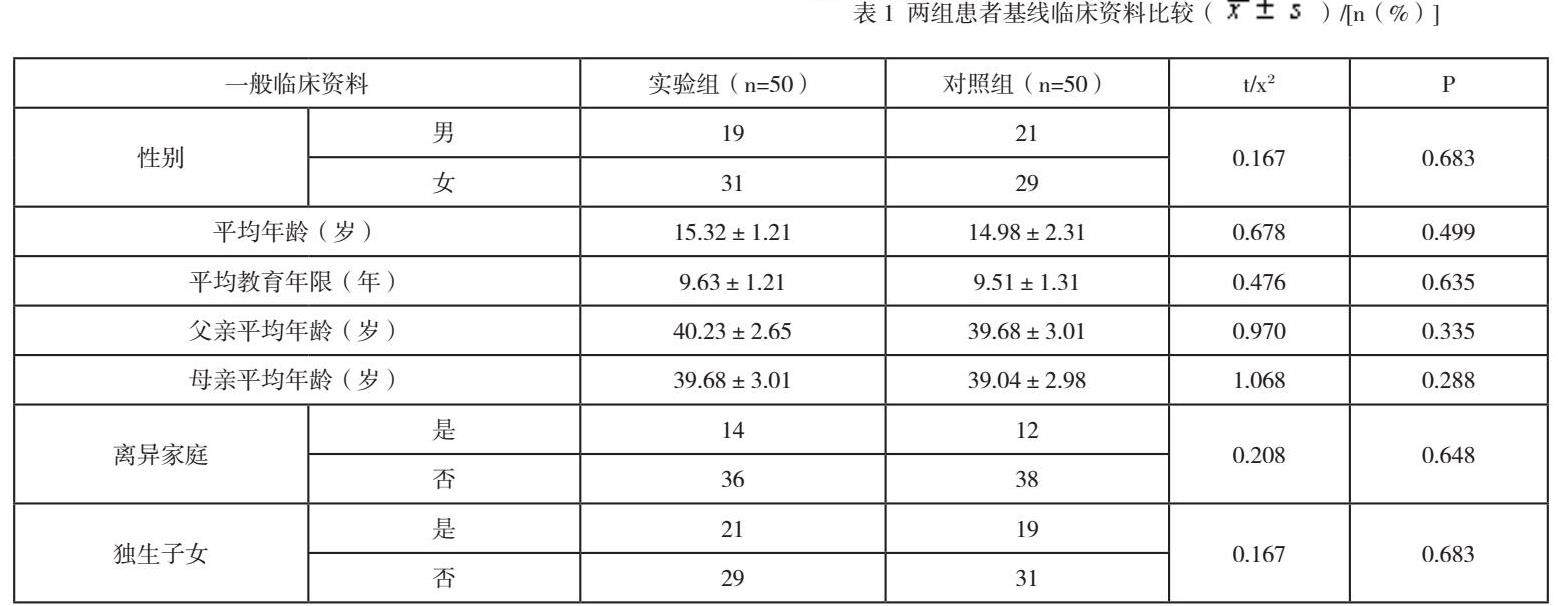

采用前瞻性研究的方式,选择2023年4月至2024年1月在齐齐哈尔市精神卫生中心被确诊为NSSI的100例青少年为研究对象,按照随机数字表法将其区分为实验组(n=50,接受基于依恋的家庭治疗)和对照组(n=50,接受辩证行为治疗)。本次研究已报经医院伦理委员会批准实施,且符合《赫尔辛基宣言》要求。将实验组与对照组患者的基线临床资料纳入对比,显示两组的性别、年龄组间差异无统计学意义(P>0.05),提示可比性良好,见表1。

纳入标准:①符合美国精神障碍诊断与统计手册第 5 版 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth edition,DSM-5) 中非自杀性自伤的诊断标准[10],且由2 名主治及以上职称精神科医师确诊; ②年龄 12-18 岁; ③能够理解问卷并配合完成; ④获得患者及其法定监护人的知情同意。排除标准: ①共病其他精神障碍者; ②合并神经系统疾病及严重躯体疾病者; ③存在由其他器质性疾病; ④近1月有自杀未遂史。

1.2研究方法

对照组患者接受常规辩证行为治疗,具体包括技能模块(正念以及承受痛苦)和改变技能模块(人际效能和情绪调节),将患者区分为8-10人一组,合计进行8次辩证行为疗法干预,每个模块分别进行2次干预,1周1次,每次持续时间60min。正念模块主要是团队成员自我介绍,相关知识学习,小组成员在纸上撰写自己的苦恼和干预目标,互相交流并鼓励对方,进行正念呼吸和身体扫描训练。承受痛苦模块指导患者在不批判自己的情况下正视自身缺陷。人际效能模块指导患者反思自身与人沟通时的情形,指导患者掌握合理沟通技巧,模拟社交活动。情绪调节引导患者正确识别情绪和情绪,并通过音乐放松、情绪转移等方式进行情绪调节。

实验组患者开展基于依恋的家庭治疗,具体措施如下:基于依恋的家庭治疗(ABFT)通常需要20-24周的治疗,共有5项任务,对应着干预的五个阶段。一是关系重构。这是家庭治疗的第一个阶段。在收集背景资料后,治疗师会关注是什么阻止青少年在痛苦时求助于照顾者。找出这些裂痕(是什么阻碍了年轻人向他们的照顾者寻求安慰和支持),就会促使他们致力于解决这些裂痕。二是青少年会谈。与青少年进行2-4次单独治疗,试图了解关系破裂是如何影响青少年与照顾者的关系,然后建立青少年解决问题的动机。三是抚养者会谈。与照顾者的2-4次会谈,探讨照顾者的压力源和他们的依恋破裂史。四是依恋任务。与家庭成员进行1-4次交流,使青少年能够以一种规范的方式表达对关系不公平的想法和感受。照顾者不是为自己辩护,而是帮助青少年表达和探索这些情感话题。五是自主性提升任务。需要6-8次会谈,旨在建立牢固的伙伴关系,青少年可以从中探索独立性和能力。

1.3研究工具

1.3.1自杀未遂自伤访谈(Suicide attempt self-injury interview,SASII)[11]

SASII是一种结构化访谈工具,旨在全面评估与自杀企图和NSSI相关的多种因素,判别某次自伤行为是NSSI、矛盾型自杀企图、非矛盾型自杀企图或自杀未遂。包括自杀意图、致命性、人际影响、情绪释放、救援可能性和自杀表达六个维度,共31个项目,具有良好的内部信度和效度。

1.3.2自伤陈述量表(Inventory of statements about self-harm,ISAS)[12]

旨在全面评估NSSI行为的13种功能和12种NSSI行为发生的频率,具有良好的信效度,在不同人群、不同语言中使用效果都较好,是评估NSSI功能的有效工具。该量表正式版共计39个题目,均采用Likert 5级评分法,区分为“非常不符合”、“比较不符合”、“不确定”、“比较符合”和“非常符合”,量表得分越高代表受试者自伤倾向越高。

1.3.3自伤问卷(Self-harm inventory,SHI)[13]

由22个项目组成,采用二分(是/否)反应方案来评估个体对自伤的自我报告。该问卷适用于临床及非临床人群,能够较好地反应个体自伤行为。采用1分和2分评分,量表得分越高代表受试者自伤倾向越严重。

1.3.4汉密尔顿抑郁量表(Hamilton Depression Scale,HAMD)[14]

由Hamilton于1960年编制,是临床上评定抑郁状态时使用最普遍的量表。量表共24个条目,每个条目为0~4分或0~2分,量表分为躯体化、体重、认识障碍、日夜变化、阻滞、睡眠障碍、绝望感7个因子,在临床使用时具有良好的信效度。采用Likert 5级评分法,0-4分评分,得分越高代表受试者抑郁程度越严重。

1.3.5成人依恋量表(Adult Attachment Scale,AAS)[15]

AAS包括18个项目,包括依恋回避(12个条目)和依恋焦虑(6个条目)两个维度。如“我发现要我去依赖别人很困难”、“我时常担心别人并不是真的爱我”问卷采用5点计分,其中“1”表示“完全不符合”,“5”表示“完全符合”。得分越高代表受试者依恋越严重。

1.4质量控制

主试均由专业的精神心理科医师组成,在评估前经过统一规范化培训,了解研究目的与治疗流程;明确量表各项含义,统一询问标准,最终使量表使用及认知功能评估等达成一致后实施研究。在干预前应受专门培训,熟悉ABFT疗法的正确使用;主试在开展研究前将共同商议研究对象选取、研究方法的选择、治疗的开展、数据处理与分析等方面的内容,确保研究科学严谨。

1.5统计学方法

本次研究选择EXCEL 2021进行数据统计,数据统计分析运用SPSS22.0软件,采用描述统计对被试非自杀性自伤行为现状进行分析,t检验、单因素方差分析对NSSI、抑郁症状、依恋情况的人口统计学差异、实验组与对照组差异进行分析,重复测量方差分析用于干预前后被试症状变化进行检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2.结果

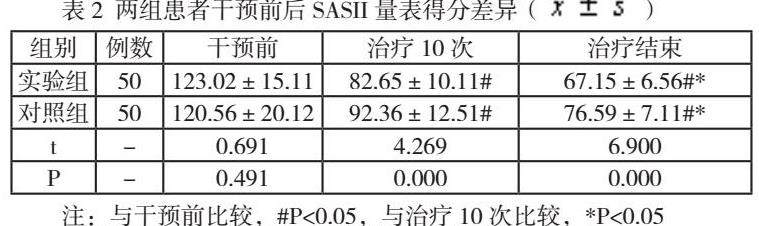

2.1两组患者干预前后SASII量表得分差异

干预前两组患者的SASII量表得分组间差异无统计学意义(P>0.05),治疗第10次以及治疗结束时,两组患者的SASII量表得分均较干预前有了显著降低,前后差异具有统计学意义(P<0.05),同时治疗10次以及治疗结束时实验组SASII量表得分均低于对照组(P<0.05),见表2。

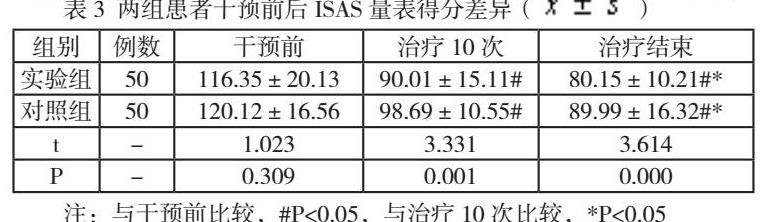

2.2两组患者干预前后ISAS量表得分差异

干预前两组患者的ISAS量表得分组间差异无统计学意义(P>0.05),治疗第10次以及治疗结束时,两组患者的ISAS量表得分均较干预前有了显著降低,前后差异具有统计学意义(P<0.05),同时治疗10次以及治疗结束时实验组ISAS量表得分均低于对照组(P<0.05),见表3。

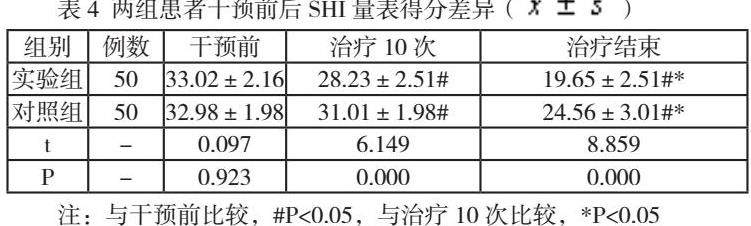

2.3两组患者干预前后SHI量表得分差异

干预前两组患者的SHI量表得分组间差异无统计学意义(P>0.05),治疗第10次以及治疗结束时,两组患者的SHI量表得分均较干预前有了显著降低,前后差异具有统计学意义(P<0.05),同时治疗10次以及治疗结束时实验组SHI量表得分均低于对照组(P<0.05),见表4。

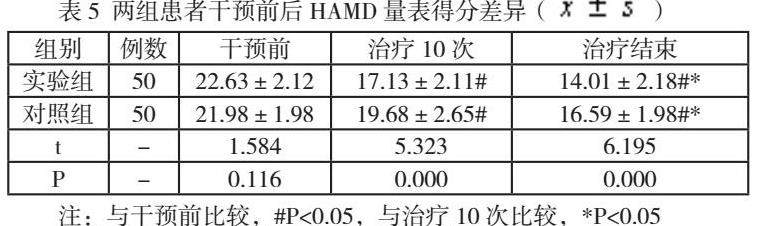

2.4两组患者干预前后HAMD量表得分差异

干预前两组患者的HAMD量表得分组间差异无统计学意义(P>0.05),治疗第10次以及治疗结束时,两组患者的HAMD量表得分均较干预前有了显著降低,前后差异具有统计学意义(P<0.05),同时治疗10次以及治疗结束时实验组HAMD量表得分均低于对照组(P<0.05),见表5。

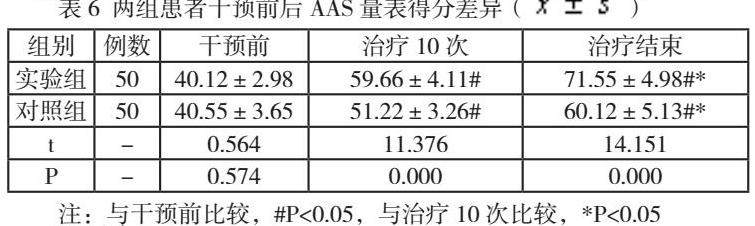

2.5两组患者干预前后AAS量表得分差异

干预前两组患者的AAS量表得分组间差异无统计学意义(P>0.05),治疗第10次以及治疗结束时,两组患者的AAS量表得分均较干预前有了显著升高,前后差异具有统计学意义(P<0.05),同时治疗10次以及治疗结束时实验组AAS量表得分均高于对照组(P<0.05),见表6。

3.讨论

故意自伤的概念是由著名学者门格林提出的,后续随着研究的深入,被更改为非自杀性自伤(NSSI)。青春期早期NSSI发病率最高,青春期晚期以及成年后该病的发病率有所降低,NSSI常与其他精神类疾病出现共病,共病率高达63.82%[16]。相关研究指出,NSSI与不良结局密切相关,该症不仅会对青少年身体造成直接伤害,还会威胁其心理健康,给其家庭及社会公共卫生事业带来较大的负面影响[17]。近些年NSSI的发病率有所升高,精神科住院青少年NSSI患病率高达70%-80%,不伴发其他精神疾病青少年群体中NSSI发病率约为20%-40%,已引起医务工作者的广泛重视[18]。

因NSSI的发病机制较为复杂,故而在干预治疗措施上也较为多样,如通过使用选择性5-羟色胺再摄取抑制剂以及选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂类药物,可减少NSSI患者冲动行为,提高其情绪稳定性,但也有研究指出如氟西汀、舍曲林等抗抑郁药可能会增加NSSI患者自杀以及自伤风险[19]。物理治疗如电休克治疗、电针治疗等虽有部分研究指出在改善NSSI患者临床症状方面效果显著,但缺乏对此类干预措施安全性的随访研究。心理疗法目前仍是最常用的NSSI干预措施,本文的对照分析结果提示,相较于开展常规辩证行为治疗的对照组患者,实施基于依恋的家庭治疗实验组患者在干预后自伤行为量表得分方面显著占优,SASII量表、ISAS量表以及SHI量表得分明显更低,提示了该干预措施的有效性。

本文作者分析认为,学者Bowlby的依恋理论指出,个体在关系中与他人的互动模式塑造了一个人对自我和他人的期待,这些期待反过来影响个体在关系中的行为表现,该模式会持续存在并影响个体人生全程。学者Diamond等人则在Bowlby的依恋理论基础上,结合家庭治疗技术方法,探索并提出了一套专门针对青少年抑郁和自杀的心理治疗方法,即“基于依恋的家庭治疗(Attachment-based family therapy,ABFT)”。目前国内针对该治疗措施的相关研究较少,Diamond团队[20]的研究指出,ABFT疗法旨在利用先天的、基于生物学的、照顾他人的本能和青少年对依恋安全的需求开展治疗过程,能够为治疗师提供一个清晰的治疗路线图,帮助其解决青少年家庭冲突的核心依恋破裂问题,对缓解青少年心理问题具有积极意义。Lewis[21]的研究则指出,基于依恋的家庭疗法对改善青少年焦虑和抑郁情绪都具有良好效果。

结合上述研究,本文作者分析认为,基于依恋的家庭疗法主要通过如下步骤对青少年心理实施了干预,首先心理咨询师培养了青少年的适应性情绪,对其存在的脆弱心理进行了有效情绪支持,同时使青少年家庭予以其更多的关怀和爱护,而后心理咨询师着重培养青少年未被满足的依恋需求,通过家庭支持发展青少年的应对及适应能力。基于依恋的家庭治疗并非通过针对某个心理问题进行干预和管理,而是通过揭示破坏信任的生活事件,以及“创伤”过程中的体验和家庭互动模式,起到改善家庭关系,进而发挥治疗效果的目的。

综上所述,对存在NSSI行为青少年开展基于依恋的家庭治疗,有助于改善其NSSI行为倾向,缓解其抑郁情绪,修复其依恋关系,具有较好的推广应用价值。

参考文献:

[1] 高月红,徐旭娟,陈芸等.青少年抑郁症患者非自杀性自伤心理体验的质性研究[J].护理学杂志,2023,38(14):91-95.

[2] 彭建燕,吴冬梅,谌青云等.青少年抑郁症患者非自杀性自伤体验的质性研究[J].中国学校卫生,2023,44(02):242-245+250.

[3] 丁强,孙锦华. 青少年非自杀性自伤行为自我表露的研究进展[J]. 中华精神科杂志,2022,55(1):69-72.

[4] 王俊杰,黄鑫,刘娇,等. 接纳承诺疗法对非自杀性自伤青少年的干预研究[J]. 重庆医学,2023,52(17):2636-2639.

[5] Mannekote Thippaiah S, Shankarapura Nanjappa M, Gude JG, et al. Non-suicidal self-injury in developing countries: A review. Int J Soc Psychiatry. 2021, 67(5):472-482.

[6] Kiekens G, Claes L. Non-Suicidal Self-Injury and Eating Disordered Behaviors: An Update on What We Do and Do Not Know. Curr Psychiatry Rep. 2020, 22(12):68.

[7] 蒋家丽,李立言,李子颖,等. 青少年非自杀性自伤行为持续和停止的预测性因素[J]. 心理科学进展,2022,30(7):1536-1545.

[8] 尚超娜,王剑英,宋涛,等. 伴非自杀性自伤行为心境障碍青少年患者心理体验的质性研究[J]. 中华护理杂志,2022,57(7):827-834.

[9] 李素萍,李琳波,刘梦玥,等. 青少年非自杀性自伤行为的护理需求现象学研究[J]. 护理研究,2023,37(10):1839-1843.

[10] Vanwoerden S, Stepp SD. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, alternative model conceptualization of borderline personality disorder: A review of the evidence. Personal Disord. 2022,13(4):402-406.

[11] Linehan MM, Comtois KA, Brown MZ, et al. Suicide Attempt Self-Injury Interview (SASII): development, reliability, and validity of a scale to assess suicide attempts and intentional self-injury. Psychol Assess. 2006, 18(3):303-12.

[12] Rezaei O, Athar ME, Ebrahimi A, et al. Psychometric properties of the persian version of the inventory of statements about self-injury (ISAS). Borderline Personal Disord Emot Dysregul. 2021, 8(1):27.

[13] Valle A, Cavalli G, Miraglia L, et al. The Risk-Taking and Self-Harm Inventory for Adolescents: Validation of the Italian Version (RTSHIA-I). Behav Sci (Basel). 2023, 13(4):321.

[14] 马惠姿,房进平,冯涛,等. 帕金森病患者不同程度抑郁在汉密尔顿抑郁量表的结构差异[J]. 中国康复理论与实践,2021,27(7):829-833.

[15] Troisi G, Parola A, Margherita G. Italian Validation of AAS-R: Assessing Psychometric Properties of Adult Attachment Scale-Revised in the Italian Context. Psychol Stud (Mysore). 2022;67(4):605-613.

[16] 唐杰,徐高阳,郑毅. 青少年非自杀性自伤行为与负性生活事件的关系[J]. 中国心理卫生杂志,2023,37(1):35-40.

[17] 杨佳欣,田于胜,付熙,等. 青少年非自杀性自伤影响因素的研究进展[J]. 中国临床心理学杂志,2023,31(5):1145-1149.

[18] 金茜,尹斐,朱婉,等. 青少年非自杀性自伤行为与反刍思维相关性的研究进展[J]. 神经疾病与精神卫生,2023,23(10):724-729.

[19] 席杨,高海燕,朱永兴,等. 药物联合认知行为治疗青少年伴非自杀性自伤抑郁症的效果观察[J]. 中国社区医师,2023,39(5):31-33.

[20] Diamond G, Diamond GM, Levy S. Attachment-based family therapy: Theory, clinical model, outcomes, and process research. J Affect Disord. 2021,1(294)286-295.

[21] Lewis AJ. Attachment-Based Family Therapy for Adolescent Substance Use: A Move to the Level of Systems. Front Psychiatry. 2020,5(10)948.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号