- 收藏

- 加入书签

基于化学史情境融入课程思政的高中化学元素周期律教学设计研究

摘要:《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》中提到要着力提升课程思想性,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。本节课以“元素周期律”内容为载体,引入化学史,设置驱动性问题,引导学生主动思考、探索和解决问题,落实学生核心素养,达到化学教学与课程思政协同育人的目的。

关键词:课程思政;化学史;教学设计

一、设计理念及背景分析

课程思政是将思想政治教育融入到其他课程,把“立德树人”作为教育的根本任务的教育理念。《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》指出高中化学学科核心素养是学生综合素质的具体体现,反映了社会主义核心价值观下化学学科育人的基本要求[1]。因此在化学课堂教学中加入思政要素是落实“立德树人”、培养学生正确的核心价值观达到化学学科育人目的的一条有效途径。化学史中蕴含科学研究的科学思维和方法、科学素养和社会责任感,可以培养学生的探究意识,爱国精神和求真务实的科学态度。因此在化学课堂中融入化学史创设真实情境开展课程思政教学是值得研究的。

元素周期律是人教版必修第一册第四章第二节的内容。学生通过结合有关数据、实验事实和化学史料探究元素周期律的成因和应用,体会化学的完整性、规律性。周期律也是学习和研究化学的重要工具,为后续学习元素化合物知识打下基础,起到承上启下的作用。

二、教学目标

通过运用相关数据和实验事实素材,认识元素的性质呈周期性的变化规律,深化学生的证据意识和“宏观辨识与微观探析”。

通过实验探究第三周期元素性质的递变规律,形成科学探究的思路,培养实践操作能力和“科学探究与创新意识”。

通过融入相关化学史,了解科学发展历程,认识知识的相关应用,建构相关认知模型和培养“科学态度与社会责任”。

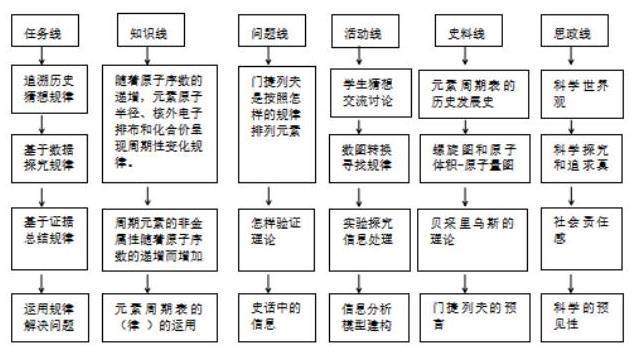

三、教学思路

四、教学过程

任务一:追溯历史,猜想规律

【教师活动】展示史料:拉瓦锡的化学元素表、“三素组”学说、“八音律”、第一张元素周期表、现在的元素周期表。引导学生通过碱金属和卤族元素性质的递变规律猜想门捷列夫是按照怎样的规律排列元素。

【设计意图】展示元素周期表的发展历史,培养学生的科学探究意识和建立唯物主义辩证观;提出驱动性问题,学生联想已有知识,发展知识迁移能力。

【思政元素】展示元素周期表的编制历史,向学生传递科学精神和科学方法,培养学生的科学素养和思维方式。

任务二:基于数据,探究规律

【教师活动】展示史料:1862年尚古多的螺旋图和1868年迈尔的原子体积-原子量图。要求学生完成前18号元素随着原子序数的递增,原子半径、核外电子排布和化合价变化的坐标图,比较二者得出规律。

【设计意图】:通过数图转化活动,培养学生数据处理的能力和证据推理素养;融入相关化学史了解科学发展的历程,意识科学的进步的与科学家不断探索密切相关。

【思政元素】尚古多和迈尔在科学研究中追求真理、严谨治学的精神,教育学生树立正确的学术态度和价值观,培养探索和创新的精神,勇于挑战科学难题。

任务三:基于证据,总结规律

【教师活动】展示史料:贝采利乌斯提出同周期元素是以金属性、半金属性和非金属性等性质排列,其理论在当时的化学界产生了重大的影响。引导学生设计实验探究Na、Mg、Al三种元素金属性强弱和Si、P、S、Cl四种元素非金属性强弱验证贝采里乌斯的理论和总结规律。

【设计意图】通过描述化学实验现象和写出化学方程式,落实学生宏观辨识与微观探析核心素养;通过收集相关证据,总结规律,培养学生求真务实的科学态度。

【思政元素】贝采利乌斯的研究成果为人类社会的进步做出贡献,教育学生树立社会责任感,将自己的学术研究与社会发展相结合,为社会做出贡献。

任务四:运用规律,解决问题

【教师活动】:展示史料:门捷列夫的预言。通过引导学生挖掘史料中的信息,学生建构“位-构-性”的认知模型;并创设真实情境引出问题,引导学生运用模型解决问题。

【设计意图】相关史话,引入话题,引起学生的兴趣,教师通过提问,帮助学生建构“位-构-性”关系图,形成认知模型,提升认识思路。应用元素周期表(律),认识化学推动人类社会的进步,落实学生的科学态度与社会责任素养。

【思政元素】门捷列夫在元素周期表编制过程中展现出卓越的科学预见性,可以引导学生理解科学预见性的重要性,培养科学思维和预测能力;教育学生理解科学的社会价值,培养社会责任感并为人类社会进步贡献力量的意识。

五、教学反思

本次教学通过融入相关化学史,创设真实情境,挖掘元素周期律发现过程中蕴含的科学思想和科学方法等思政元素,帮助学生更好地理解元素周期律的科学本质和科学研究的规律,提高学生的科学素养。为了更好地实施这种教学方法,建议教师积极收集整理与元素周期律相关的化学史料、深入挖掘化学史的教育价值、灵活运用多种教学策略和手段。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准:2017年版2020年修订[M].北京:人民教育出版社,2020.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号