- 收藏

- 加入书签

基于应用型人才培养下的《政治经济学》课程教学改革研究

摘要:《政治经济学》课程具有深奥的抽象性与严谨的逻辑性,传统“填鸭式”的教学方法极大地制约了该课程的魅力与影响力,在应用型人才培养模式下,我们需要对政治经济学进行课程改革,有效更新教学理念,提升学生积极性与创新思维,提升教学与教育效果。

关键词:《政治经济学》;教学改革;教学方法

习近平总书记多次在会议上强调政治经济学的重要性,其在经济形势专家座谈会上如是说:“要加强研究和探索,加强对规律性认识的总结,不断完善中国特色社会主义政治经济学理论体系,推进充分体现中国特色、中国风格、中国气派的经济学科建设。”这充分说明政治经济学课程地位非凡,它既是一门承担公共教育的理论课程,更是经济管理思想政治教育等专业的基础课程。

但就目前来看,这门课程严密的逻辑性和深奥的抽象性使得教学普遍存在“老师教不好、学生不愿学”的窘态,为了更好地顺应时代发展同时促使这一课程教学效果得到切实提升,采取新的教学理念对于这门课程教学改革有着很强的现实意义。

一、《政治经济学》课程教学存在的普遍现象

(一)教学方法以讲授型为主。在教学中存在照本宣科,读文件、读理论,重理论、轻实践,课堂缺乏吸引力。这种交流单向的教学方法使学生被动接受教师的教学内容、教学效果不佳。

(二)教学内容忽略科学逻辑性。过多地注重理论教学,通过机械地传授理论,以理论的记忆、接受为目标,缺乏与学生的互动性,不能引导学生形成科学、严谨的逻辑思维能力,内化马克思主义政治经济学理论。

(三)课堂教学难以激发学生主动性。缺乏引起、维持和促进学生学习的行为和策略,不能较好地将课堂理论与社会实践相结合,干巴巴的理论很难激发学生的学习动机。

(四)师资队伍理论功底和授课技巧需要提高。部分教师对理论知识的掌握仅局限于教材,没有专研马克思、列宁的原著,或是梳理政治经济学近几十年来的发展与演变,照本宣科的话会导致知识讲授枯燥乏味。其次实践能力不足,教师多为刚毕业的研究生,缺乏相应的社会实践能力,纯理论讲授不加以实际案例辅佐的话,教学效果不理想。

二、《政治经济学》课程教学调查问卷的统计分析

基于上述现象,我们课题组在后续教学过程中不断改进教学方法,改善教学内容,运用多种教学形式,提升学习氛围。为检验阶段性成果,课题组对已接受过《政治经济学》课程教育的经济学院学生进行了一次问卷调查,此次问卷共收回396份。一般来说,Cronbach α值在0.7到0.9之间被认为是可接受的,大于0.9则表示信度非常高。本次问卷的信度分析Cronbach α值为0.920,说明本次调查问卷可信度较高。

(一)课程的认知度分析。对于本门课程,35.35%认为一般感兴趣,60%学生兴趣较多,说明大部分学生比较接受此门课程。对于课程目标,77.53%学生是直接从教师教学资料中获得认识,87.63%的学生从教师讲课中获得,只有34.34%学生是从学习的过程中自行体会得到的。说明大部分学生还是以灌输式为主,自主性学习不够。

(二)课程的教学方法分析。对于课程资料,使用频率排名前三的分别是89.9%的教师课件,71.21%的上课笔记,56.82%的优学院;排名靠后的是29.95%图书馆,电子图书馆以及18.53%的网页、论坛、技术文档等网络资料。对于教学方法,学生们对教学方法喜爱排序依次为:78.79%的参与式,74.24%的互动式,70.71%的讲授式以及34.34%的探究式。结合课程资料,我们发现多数学生不喜欢以研究思考为主的探究式教学方式,因此图书资料、技术文档等网络资源运用频次较少。在引入教学形式与活动方面,排列前三的是61.11%的课外实践调研,46%的分组讨论或者分组汇报活动。

(三)课程的教学效果分析。对于课程目标实现,数据呈现正态分布,25.34%认为完全达到,32.83%认为自身能够较好达到,22.98%认为自身达到目标,还有17.51%和1.35%学生认为自身基本达成和未达成目标。对于自身能力提升,84.52%认为逻辑分析能力得到改善,74.49%认为沟通交流能力得到提升,58.33%认为口头表达能力提升,只有42.17%认为批判性思维能力得到提升。

三、《政治经济学》课程学生成绩对比分析

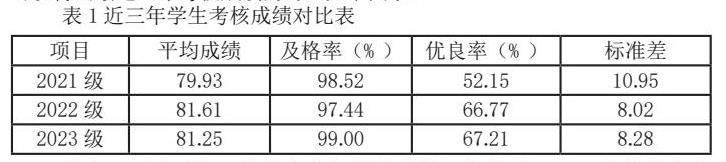

(一)从纵向来看。我们主要从成绩考核和师生评价两个方面来评价教学效果。在成绩考核方面,《政治经济学》课程采取闭卷考试的形式,期末卷面成绩占比70%,学生平时学习表现占比30%。 根据教务系统的统计数据,可以得出最近三年考核成绩的对比如下图示:

从表1可以看出,总体上各级学生成绩逐年提升,2023级优良率比2021级高5.1%,这在对平均成绩的比较中也可得到验证,2023级及格率达到99%,接近六成以上的学生能够很好或较好地通过期末考核,同时2023级成绩标准差较之2021级也缩小。不难发现,2023级的考核成绩明显优于2021级,这表明我们的教学改革取得初步的成效。

此外,根据授课教师与评课人员对课堂教学的评价,较之2021级,2023的课堂表现出更加积极与专注的学习氛围。教师一改之前传统填鸭式教学,在讲授法中,将系统的教学与专题教学相结合,资本主义部分通过习题随堂练,社会主义部分融入大量现实案例,理论联系实际;同时增加优学院的选人,抢答,讨论等在线互动,课堂氛围活跃,学生积极性提高。这些教学方法的转变,不仅可以将抽象复杂的理论转化为生动易懂的经济案例,还能让学生学会如何运用理论知识去观察与分析国内外的经济社会现象。既深化了对政治经济学理论的认识,又使得学生收获了品质、能力与知识的全面成长。

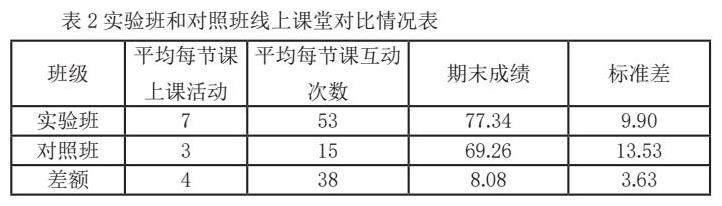

(二)从横向来看。为更加清晰了解到融入线上课堂后的成效,我们课题组组织了一次比较实验。以2023级投资专业79名学生为实验班,2023级金融工程专业116名学生为对照班,实验班的总体线上课堂活动要优于对照班。具体如情况下表所示:

从表中数据可以得到,实验班整体上课活动与互动次数要高于对照班,上课活动包括但不限于选择题,是非题,话题讨论等,互动方式包括系统抢答,系统选人,随机选人,小组组团答题等。期末成绩实验班高于对照班8.08分,同时,对照班标准差远大于实验班,说明其存在较大的成绩差异,以上表明融入线上课堂效果较好。

四、《政治经济学》课程教学改进

综合调查所获信息可以认为我们实现了阶段性目标。但仍有许多不足点需要改进,如学生对于现实经济现象的分析能力。我们从期末考核中发现,该模块学生得分点为49.04%,表明学生运用理论知识分析现实实践能力比较薄弱,结合调查问卷中教学方法与教学效果,也可以发现学生对于以研究为主的探究式方法兴趣不浓厚。

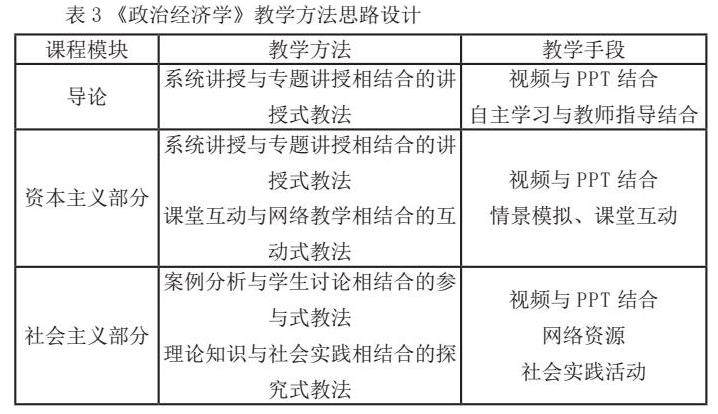

(一)教学方法。教学方法的得当与否,直接直接制约着学生在课堂上的参与度、互动程度及课堂专注程度。因此,需要适当引入灵活多样的课堂教学模式,才能有效刺激学生的学习积极性,从而改善课堂效果。课题组结合目前教学实际,设计出《政治经济学》教学方法,详见下表:

比如在资本主义部分,多数学生反应剩余价值、资本循环、资本流通是难点,我们可以引入情景模拟,将课程班级学生分成若干小组,每个小组均有学生负责各自角色,所有学生共同参与剩余价值生产、流通以及剩余价值如何转化为利润的演绎过程。再如,我们通过列举全国十大新型城镇化范例、乡村振兴等现实案例引入课堂,启发学生思考,让学生了解到这堂课所学内容的实用性和重要性,调动学生的积极性、主动性和创造性。

(二)师资队伍。教师是教学过程的主体,师资队伍的素质对整个教学过程的影响起着决定性的作用。第一,加强政治经济学的多元化学习,通过马克思主义发展史、马克思主义哲学、马克思主义经济学说史、西方经济学、中国政治思想史等多学科的交叉与融合的学习,教师在比较和借鉴中加深对政治经济学的理解,夯实理论素养。第二,加强教学和研究平台的学习交流。鼓励教师积极参加学术研讨会、专业培训会,主动把握进修机会,加强与兄弟院校在政治经济学领域的交流与学习,教师在学习与交流的过程中提升自我教学科研能力。第三,加强实践能力的建设。通过青年教师走出去和“双师型”教师引进来的方式,充分利用产学研平台,行业、企业优秀人员兼职指导教师,在总结中国社会主义市场经济建设的实践经验中提升自我实践能力和实践技巧。

参考文献:

[1]逄锦聚.教好学好用好中国特色社会主义政治经济学[J].中国大学教学,2023(Z1):4-10.

[2]黄跃.初探OBE理念在政治经济学课程教学的应用[J].教育现代化,2021,8(8):163-166.

[3]刘兴旺,史官清,何春茶.新商科视阈下“政治经济学”课程教学模式改革探析[J].职业技术,2023,22(03):9-15.

基金项目:郑州经贸学院教改项目(编号:jg2219)

作者简介:杨湘云(1986-)女,讲师,硕士研究生,研究方向:区域经济与城乡发展

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号