- 收藏

- 加入书签

民族文化遗产保护视域下的古中山国遗址数字化传承设计研究

摘 要:民族文化遗产数字化传承是中国民族文化建设的重要组成部分,更是满足人民日益增长的精神文化需要、积极应对科技快速发展给文化建设带来机遇和挑战的战略举措。从民族文化遗产保护角度来看,古中山国古代遗址数字化传承是实现中山国遗产文化传播、民族文化风格珍贵器物传承的重要技术手段,对于实现中山国遗址历史风貌虚拟化再现、智能化交互具有重要的现实意义。本文以古中山国遗址数字化设计为具体研究对象,从遗址来源、内容及保护现状阐述了古中山国的历史文化;从文化、艺术及经济层面分析了古中山国遗址数字化传承的价值;针对古中山国遗址数字化需求,从历史背景资料、文化遗产资源整理、文物作品与手工艺展示、数字化档案与数据库方面总结了数字化传承设计的内容;梳理了目前现有的数字化三维技术制作困境,从资料辨伪、技术难点及法理挑战方面总结了中山国遗址数字化传承设计的难点;结合金大陆文化公司设计的中山国王陵虚拟文物陈列馆,从设计构思、过程、展示等方面分析了中山国遗址数字化传承的具体实现方式,并从民族文化遗产保护角度出发,从不同方面提出了古中山国遗址数字化传承设计策略,旨在为古中山国遗址数字化传承与保护提供参考建议。

关键词:民族文化遗产保护;古中山国遗址;数字化传承;设计方式;三维

前言

古中山国遗址作为我国重要的历史遗址之一,承载着丰富的民族文化遗产和历史记忆。然而,随着社会的快速发展和城市化进程的加速推进,古中山国遗址所面临的保护和传承挑战日益严峻。传统的保护手段已经无法完全满足对古遗址的保护需求,因此数字化传承设计成为一种重要的解决途径。数字化传承设计结合了现代科技手段,可以对古中山国遗址进行全方位、多角度地记录和保护[1-2]。通过数字化技术,有利于实现对古中山遗址的高精度三维建模、虚拟展示、在线教育等多种功能,为遗址的传承和普及提供了全新的可能性。因此,本文开展古中山国遗址数字化传承设计研究,旨在充分挖掘遗址的历史价值,推动其文化遗产的传承与保护,促进民族文化的传统与现代的结合,为实现古遗址的可持续发展提供参考思路。

1研究背景

民族文化遗产作为我国文化多样性的重要组成部分,承载着丰富的历史、文化和民族记忆。保护民族文化遗产,有助于维护和传承各民族独特的文化特征和传统。随着社会经济的快速发展和城市化进程的加速推进,民族文化遗产面临着日益严峻的保护挑战。保护民族文化遗产不仅是对历史文化的尊重,也是社会发展的需要。自2016年起,我国先后出台了一系列文化遗产保护规划,此后随着《国家文化遗产保护规划》《文化遗产保护法》等政策的推出[3-5],明确规定了对文物、古迹等文化遗产的保护原则和措施,强调对民族文化遗产的传承和保护,在统筹规划和推动文化遗产的保护工作中起到了重要的助力作用。

近年来,我国提倡文化自信,强调传承和发扬中华优秀传统文化。“十四五”非物质文化遗产保护规划中指出非遗未来发展的总体性和方向性,提出保护民族文化遗产有助于挖掘其旅游潜力,推动文化旅游产业发展。重点以“区域性整体保护”和“服务社会经济发展”等全新理念作为发展方向;2024年,七部门新修订印发《文化保护传承利用工程实施方案》,保护民族文化遗产是实现文化自信的重要途径,有助于增强民族认同感和文化自豪感。当下,利用数字化传承方式助力古中山国遗址数字化保护, 是保护民族文化遗产是维护文化多样性、促进社会发展、弘扬文化自信的重要举措,亦是推动文化遗产保护工作的创新与发展、推动旅游文化发展的重要手段,具有深远的意义和重要的价值。

2古中山国遗址概述

2.1遗址来源

中山国是春秋战国时期白狄族鲜虞部建立的诸侯国,从陕西发源并逐渐东迁至河北省中南部地区(现今河北省平山县),与同处于河北大地的燕、赵齐名。中山国是一个在史籍中语焉不详的古国,没有专门的史书,只能通过考古及附近邻国的史书记载来研究。据相关资料显示,中山国位于今太行山东麓河北省中南部,凭借勇猛善战的游牧精神,以千乘之躯纵横捭阖于万乘强国之中,实力仅次于“战国七雄”[6-8]。1974年,中山王族大墓和中山古城遗址被发现(图1),出土一万九千多件文物,自此揭开了中山国神秘的面纱。作为战国时期十二个诸侯强国中,唯一由北方游牧民族白狄族鲜虞部建立的国家。因城中有山,而名中山国。《战国策》中说“万乘之国七,千乘之国五”,其中的“千乘之国”就包括中山国。公元前506年,“中山”之名第一次作为国名载入史册。中山国在与中原列强争雄抗衡中,经历多次兴灭,都城多次易地,加之史载不详,两千多年来战国中山国成为鲜为人知的“神秘王国”。20世纪70年代,河北省文物部门对中山国墓葬展开挖掘,出土了为数庞大的车马坑与陪葬墓,发掘出的文物都具有北方民族文化特色,与战国晚期的赵国、魏国文物相近,但又出现许多反映游牧民族的帐幕构件、具有明显北方少数民族文化风格的青铜饰品,在世界各国展出时造成不小轰动。

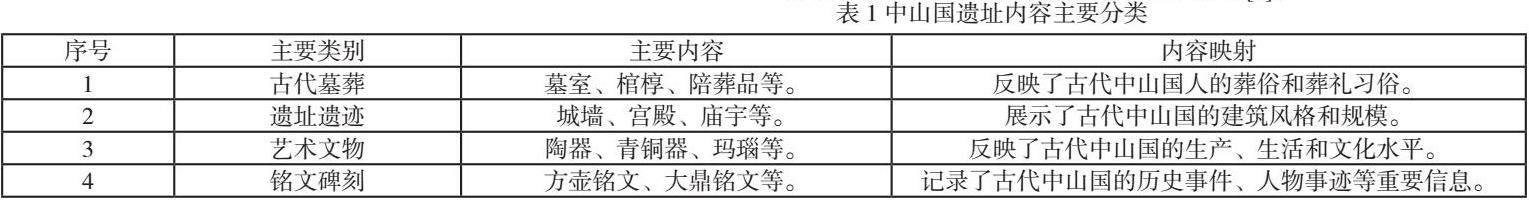

2.2遗址内容

中山国遗址发掘出土的文物与战国晚期的赵国、魏国文物相近,但又有许多具有明显北方少数民族文化风格的器物。中山国遗址内有大量的古代文物和建筑遗迹,包括古代墓葬、遗址、遗迹等(表1),这些文物和遗迹为研究中山国的政治、经济、文化等方面提供了重要线索。从其出土的铜、陶、金银、玉石、玛瑙等大量精美的艺术品文物来看,中山国手工业生产发达,能工巧匠众多,灵寿古城内发现的手工作坊遗址具有一定规模,官营作坊有专门的生产管理机构,许多文物上皆刻、铸有器物的制造年代、督造官吏和工匠姓名[9]。

2.3保护现状

古中山国的历史文化深厚而激荡,如今中山古城遗址的保护工作逼格没有完全结束。过去对中山古城遗的保护主要是在改善保护环境、安装监控系统、修建了保护围墙、埋设界碑界桩、加固城墙护坡的基础层面,基本保护了古城遗址的完整性,但遗址仍然存在自然侵蚀和人为破坏等现象。自2012年起,国家文物局批复的《中山古城遗址保护规划》开始正式构建中山古城考古遗址公园,试图将其建设成为一个兼具保护、科研、教育、参观四大功能的公共文化栖息地[10]。2017年,中山古城遗址公园被国家文物局批准为第三批国家考古遗址公园立项单位,目前园区内共有战国中山王厝墓展示区、中山古城遗址博物馆、桓公墓遗址展示区、战国中山古城址展示区等14个子项目。如今,随着数字技术、数字博物馆概念的不断延伸,利用数字化技术成为古中山国遗址保护的重要手段,在古中山国遗址的保护和研究中发挥着越来越重要的作用,可为遗址的保护、传承和利用提供了新的思路和方法。

3民族文化遗产保护视域下的古中山国遗址数字化传承的价值

3.1文化价值

民族文化遗产保护视域下的古中山国遗址数字化传承中具有重要的文化价值。古中山国遗址是中国历史中的重要的文化遗产,通过数字化手段,可以更加生动、直观地向公众展示古中山国的历史与文化,加深民众对于民族历史的认识和尊重,促进民族文化的传承与发展。数字化传承可以帮助更多人了解和接触到古中山国的文化,增强民族文化认同感[11],进而增强社会凝聚力。对于促进社会稳定、构建和谐社会具有积极作用。通过数字化技术,可以有效记录和保存古中山国遗址的细节和特色,为保护文化多样性提供了新的途径和手段。

3.2艺术价值

民族文化遗产保护视域下的古中山国遗址数字化传承中具有较强的艺术价值。古中山国遗址中包含了丰富的艺术元素。例如,青铜器、雕刻、玛瑙、陶器等。数字化可以使这些艺术作品以高清形式被展示和传播,让更多人能够欣赏到古代艺术的魅力。同时数字化不仅仅是对古中山国遗址的一种复制,它还可以与现代技术相结合。例如,虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等[12],为艺术创作和表现提供新的可能性,促进传统艺术与现代科技的融合与创新。

3.3经济价值

民族文化遗产保护视域下的古中山国遗址数字化传承中具有现实的经济价值。古中山国遗址数字化传承项目本身就是一种新的旅游资源。通过数字化展示,可以更容易地在全球范围内进行展示和分享,有助于增强国际文化交流与合作,提升国家文化软实力,吸引更多的游客,促进当地旅游业的发展,带动相关产业链的增长。同时,作为一种文化产品进行推广,

古中山国遗址的数字化传承通过版权运营、文化衍生品开发等方式[13],实现文化资源的经济价值,促进文化产业的发展,对于推动社会文化发展和经济增长具有重要意义

4民族文化遗产保护视域下的古中山国遗址数字化传承设计内容

4.1历史背景资料

在民族文化遗产保护的视域下,古中山国遗址的数字化传承内容应当全面覆盖遗址的历史、文化、艺术等多个方面,以确保其丰富的文化价值得到有效保存和广泛传播。从历史背景资料传承来看,古中山国遗址数字化传承的设计内容应围绕古中山国简介、历史事件及历史人物进行数字化资源收集,介绍古中山国的发展背景、历史沿革、地理位置等基本信息,利用现有的文献资料及中山成公墓碑刻铭文记录古中山国重要的历史事件、政治变迁、经济发展、对外关系等,作为数字资源库建设的素材来源。

4.2文化遗产整理

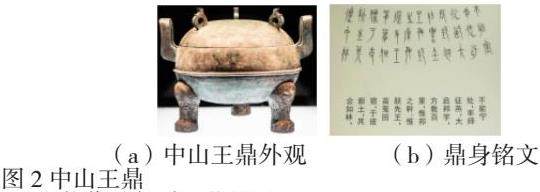

中山国与华夏民族长期文化交流的过程中,包括了商贸、战争等方式,他们吸收了很多华夏民族的特色。从文化遗产资料传承来看,数字化设计内容可从中山国遗址古发现、文物展示、文化解读等方面进行数字化保护,对古中山国遗址出土的各类文物进行数字化展示。例如,陶器、玉器、铜器、武器、装饰品等,如刻铬铁足铜鼎、夔龙纹铜方壶、铜圆壶等[14-16],并附有详细的文字解说。以中山王鼎为例(图2),此鼎为奉祀宗庙的礼器。鼎身刻有铭文 469 字,记述中山国讨伐燕国、开辟疆土的事件。通过文化遗产资料数字化保护传承,针对古中山国的宗教信仰、礼仪习俗、艺术风格、科技成就等文化特色利用数字化展示方式进行深入解读,为古中山国遗址数字化保护做好充足的资料准备。

4.3文物作品与手工艺展示

古中山国遗址中拥有诸多文物作品,以中山王族墓出土的1000余件玉器为例,有玉环、玉璧、玉璜、玉佩、玉带钩、玉饰、玉片等,玉质莹润[17],造型生动,工艺细腻,鲜明地反映出中山国玉器的独特风格,代表了战国时期玉器制作的最高水平。除此外,各类文物作品更是数不胜数,利用数字技术重现古中山国的艺术作品,如壁画、青铜器等,并提供艺术风格和技巧分析。利用三维建模技术,对古中山国的主要遗址、建筑群进行虚拟重建,展现其历史面貌。通过虚拟现实技术,模拟古中山国人民的日常生活场景,如居住环境、节庆活动等,增强沉浸感,利用三维动画虚拟展示方式,可展示古中山国特有的手工艺技术,如青铜铸造、玉石雕刻等。

4.4数字化档案与数据库

数字化档案与数据库是将所有关于古中山国遗址的研究报告、文物资料、文化解读等内容建立数字化档案,便于管理和检索。通过建立在线数据库平台,使研究人员、学生和公众能够轻松访问这些数字化资料,支持在线学习和研究。同时,利用数字化手段可开发以古中山国历史文化为主题的在线教育课程,采用互动问答、游戏化学习等方式,提高学习兴趣。通过设计虚拟体验活动,如虚拟考古挖掘、文物修复工作坊等,让公众参与到古中山国文化遗产的保护与传承中,综合运用多种技术和方法,确保文化遗产得以有效保存、传承和推广。

通过对数字化档案与数据库的构建,使传承保护的内容更具体,不仅能够为古中山国遗址的保护与研究提供强有力的支持,还能够让更多的人了解和学习到古中山国丰富的历史文化,促进民族文化的传承与发展。

5 民族文化遗产保护视域下的古中山国遗址数字化传承设计难点

5.1资料辨伪:真实性和完整性的保证

在民族文化遗产保护的视角下,古中山国遗址的数字化传承设计面临着多方面的难点。古中山国遗址作为中国历史上的重要遗址之一,承载着丰富的历史、文化和艺术价值,其数字化传承不仅是技术问题,更是文化传播和保护的问题。因此,真实性和完整性的保证是设计难点之一。如何在数字化的过程中保持遗址信息的真实性和完整性,是设计过程中的一个主要挑战。需要精确记录遗址的每一个细节,包括颜色、形状、尺寸等,确保数字化结果尽可能地反映实际情况。为此,应采用高精度的三维扫描技术和摄影测量技术,确保数据采集的准确性。同时,结合专家的考古研究成果,确保遗址的历史背景、文化内涵等信息的真实性和完整性得到有效传达。

5.2技术难点:来自技术的挑战及传播的有效性

古中山国遗址的数字化传承设计需要依托先进的技术手段,包括三维重建、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等,而这些数字化技术的应用面临着高成本、技术复杂性等问题。同时,随着融媒体、自媒体发展趋势愈演愈烈,如何通过数字化手段有效地传播古中山国的文化遗产,让公众能够在互动体验中获得深刻的文化理解和认同,是当下古中山国遗址数字化传承的另一个重要挑战。为此,应加大技术研发投入,探索成本效益较高的数字化方案。同时,加强与高校、科研机构的合作,利用其在人工智能、计算机视觉等领域的研究成果,提高技术应用的效率和效果。通过开发互动性强、内容丰富的数字化展示平台,如虚拟博物馆、在线教育资源等[18],利用故事化、游戏化等手段提高用户的参与度和体验感,利用社交媒体等网络平台进行宣传推广,扩大中山国文化传播的影响力。

5.3法理挑战:遗址保护与数字展示的平衡

在进行古中山国遗址数字化设计的过程中,需要考虑到对遗址本身的保护,避免在数字化测量和复原过程中对遗址造成损害,亦需要面对相关法律法规的约束,以及文化伦理的考量。通常情况下,在数字采集阶段,采用非接触式的数字化技术进行数据采集,可减少对遗址的物理干扰。在数字化展示设计中,通过注重遗址保护的原则和要求,可确保数字化进程不会对遗址本身的价值和环境造成负面影响。设计者需深入研究相关法律法规,确保数字化传承项目符合国家文物保护的法律框架。在尊重文化多样性和遗产原真性的基础上,妥善处理文化伦理问题,保护好文化遗产的尊严和价值。

6民族文化遗产保护视域下的古中山国遗址数字化传承设计案例

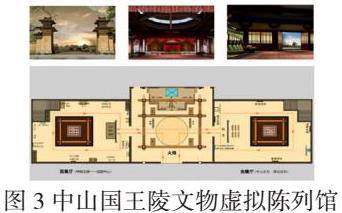

从民族文化遗产保护角度出发,古中山国遗址数字化传承设计应充分结合冀中地区的地域文化,以展示遗址出土的稀世珍宝文物为数字化任务。为此,以金大陆文化公司设计的3D中山国王陵虚拟文物陈列馆为例,分析其如何利用数字化手段实现对古中山国遗址的数字化传承与文化保护。

6.1设计构思

为了促进中山国古城遗址的保护和开发,并配合历史纪录片《中山国》的拍摄,金大陆公司专门承担了中山国王陵文物虚拟陈列馆的设计制作任务,向大众展示了中山古国的古老文化。中山国王陵文物虚拟陈列馆坐北朝南,外形模仿春秋战国时期台榭式宫殿的建筑形式建模而成,共分为地上和地下两部分。陈列馆采用展柜、展台、灯箱、图板等多种形式[19],全方位地对中山国的历史文化和出土的精美文物等进行了展示。

6.2设计过程

前期设计:金大陆公司收集古中山国相关的历史文献、考古报告、图纸等资料,为虚拟化设计提供基础信息。仅收集的各类文物高清大图就多达1650张,口述史涵盖了录音381分钟、视频785条,前期设计的资料准备工作十分充沛、内容详实。同时,专门设计相关评估小组针对中山国遗址现状,评估当前对其实施数字化技术、三维建模技术、VR/AR技术等可能性,选择适合的技术路线,明确本项目虚拟化开发的目标受众、传播目的和预期效果。先后对中山国王陵遗址进行实地勘测,使用三维扫描等技术获取遗址的精确数据,整理和数字化历史文献资料,为后续虚拟重建提供参考,对采集到的文物数据进行清洗、格式转换等。

中期设计:基于采集的数据和历史资料,使用Maya、Unity3D等三维建模软件对古中山国遗址及其文物进行精确建模。根据历史背景和考古发现,设计中山国王陵文物陈列馆虚拟场景,设计虚拟导览路线、信息点点击等。利用VR/AR或其他数字展示技术,将三维模型和虚拟场景转化为可交互的虚拟体验,进行内部测试和用户体验测试,收集反馈信息,对虚拟体验进行优化调整,根据测试反馈,对虚拟场景、交互设计等进行优化,确保良好的用户体验。

后期设计:通过网络平台、专题展览等方式,向公众展示虚拟化成果,结合教育资源,开发相关的教学活动和材料,促进古中山国文化的学习和传播,根据新的考古发现或技术进步,对虚拟化内容进行更新和扩充。

6.3展示内容

中山国王陵虚拟文物陈列馆展示内容具体3D效果图见图3,地上一层,陈列分为西、东两厅,分别展示了中山国历史文化发展脉络、中山古城遗址的保护发展等内容。陈列馆中厅是中山国议政大殿复原场景,也是国王接见各国使臣,举行宴饮歌舞的地方;大殿为整个展陈的开端,参照已有的研究成果设置有榻、屏、幄、幔,殿内陈设力求准确客观地反映当时宫殿的内部情景[20]。其内部陈设以中线为轴,左右对称分布。两侧装饰有青铜图案的方柱,以概括的斗拱形式承托了顶部框架结构;左右两侧的案几上陈列有中山国出土的精美器物,既可满足多角度的拍摄需求,同时又具有中山国场景复原的效果。仿制的十五盏灯,可提供电视片多角度拍摄前景及光点、光源效果。景观为观众提供了近距离观赏的条件,以便多方位了解中山国的盛况。

6.4展示方式

观众利用手机APP扫描二维码可进入虚拟陈列馆之内,其视角沿甬道进入,左侧沿墙的图文并茂在移动端介绍了中山国王厝及墓室的发掘情况。通过对中山国遗址发掘过程的展示,从历史、建筑、经济文化和军事四个方面着力展示中山国历史文化。从介绍中山国兵强马壮、武器装备精良、战车轻便灵活等历史状况,并在与魏、齐、燕、赵等国征战时屡克劲敌,以强大实力跻身强国之列,重现了中山国灿烂的文化、发达的手工业,以及逆境生存的胆识和勇气。以数字化的方式复原呈现中山王厝墓中的建筑形式,还原其结构特征,挖掘享堂室内装饰纹样,让中山建筑文化可感、可看、可知、可学的效果。

7民族文化遗产保护视域下的古中山国遗址数字化传承设计策略

7.1讲好中国故事,以三维可视化设计呈现

从前期分析的案例中不难发现,民族文化遗产数字化传承是将传统文化与现代科技二者互相结合的创新方式,在设计中应将中国故事通过三维可视化的形式生动呈现出来,增强古中山国遗址的故事的表现力和感染力,为大众提供了一种全新的文化体验方式。首先,精选中山国遗址中具有代表性和教育意义的中国故事,可以是历史事件、民间传说或文化成就等。围绕选定的故事,编写详细的脚本,从场景设定、人物对话、时间背景等。脚本需要结合三维可视化的特点,突出视觉效果和故事情节的连贯性;其次,根据脚本需求,使用三维建模软件(如Blender、Maya)创建中山国遗址故事中的人物、场景、道具等元素,高度地还原中山国遗址细节和真实性,以确保最终效果的沉浸感,并为模型添加动作和表情,制作流畅的动画片段。动画制作应该注重细节和情感的表达,使故事情节生动、感人,为三维模型添加纹理和颜色,提高场景的真实感和视觉效果。纹理设计需要考虑到材质的历史和文化特性,确保与故事背景相匹配。通过调整光线、阴影和反射等效果,进一步增强场景的立体感和氛围;最后,精心挑选和制作背景音乐、环境声音和特效声音,增强观众的沉浸感和情感共鸣。选择合适的声音演员进行角色配音,确保声音表达与人物性格、情感和场景氛围相匹配。将制作完成的动画片段进行剪辑组合,根据脚本流程调整顺序,添加转场效果。在观众测试的基础上,对细节进行调整和优化,确保最终成品的质量和观感。

7.2突出文化属性,构建线上虚拟遗址环境

从民族文化遗产保护现状来看,文化遗产的数字化传承关键在于突出文化属性,因而构建线上虚拟遗址环境是将传统文化遗产与现代数字技术相结合的具体实现过程,这种方式不仅可为公众提供更加便捷的访问方式,亦能够更大范围内推广和传播中国的文化遗产。首先,设计者应深入研究遗址的历史背景、文化意义和艺术特征,确保线上环境的内容真实可靠。利用技术分析古中山国遗址的文化属性,从其建筑风格、雕刻艺术、文物造型等方面,以便在虚拟环境中准确再现;其次,结合遗址的历史和文化背景,通过虚拟导游、信息标签等方式,选择合适的平台和技术框架,如WebVR、Unity3D等,确保虚拟环境的稳定性和兼容性,将开发完成的虚拟环境部署到线上平台,通过网站、移动应用等多种渠道向公众开放。讲述与遗址相关的故事和历史事件,通过在虚拟环境中设计加入文物展示、传统艺术表演等内容,展示古中山国遗址的文化内涵;最后,设计互动游戏、虚拟体验活动等,增加用户的参与度和兴趣。开发适合不同年龄段用户的活动游戏,利用古中山国遗址虚拟遗址环境进行文化教育,为文化遗产的保护和传播开辟了新的途径。

7.3感知沉浸体验,深度还原历史遗产文物

为了让大众提供感知沉浸体验并深度还原历史遗产文物,可采取一系列的数字化和技术手段,让观众在虚拟环境中体验到仿佛亲临其境的感觉,从而更加深刻地理解和感受历史文化遗产的价值。首先,完成古中山国遗址数字化框架及精细的数字建模环境建设后,可通过VR头盔和手持控制器,让用户可以在虚拟环境中自由移动、观察和互动,从而获得沉浸式的体验,结合三维建模和历史研究,精心设计和重现历史场景,让用户能够体验到历史时期的环境和氛围;其次,与中山古城遗址公园充分合作,在实际遗址公园内,通过AR技术,用户可以通过智能手机或平板电脑,看到虚拟信息或重现的历史场景与现实世界的叠加,增强体验的真实感,结合AR技术,提供丰富的解说内容和互动问答,增加教育性和趣味性,结合3D视觉效果与高质量的音频(如背景音乐、解说、环境声音),提升体验的丰富性和真实感;最后,提供定制化的体验路线和互动内容,满足不同用户的兴趣和需求。确保不同年龄和技术背景的用户都能轻松使用,通过虚拟导览、角色扮演等方式,讲述与遗产文物相关的历史故事和文化背景,增强教育意义。

8结语

在民族文化遗产保护的视域下,古中山国遗址的数字化传承设计研究具有重要意义。数字化传承设计不仅可以帮助我们更好地保护古中山国遗址,还可以为文化遗产的传承和发展提供新的思路和方法。通过数字化展示,我们可以让更多的人参与到对古中山国遗址的保护和传承中来,让这一文化遗产得到更广泛的关注和认可。通过对古中山国遗址的数字化保护和传承,可以更好地记录和展示这一珍贵的历史遗产,让更多的人了解和重视中山国的文化财富。在本文研究中,深入探讨了数字化技术在古中山国遗址保护中的应用,提出了一系列切实可行的设计思路。在未来的工作中,相关人员将继续深化古中山国遗址数字化传承设计研究,不断完善数字化展示平台,拓展传承渠道,推动古中山国遗址文化的传承。目前,古中山国遗址的数字化传承设计正处在一个快速发展的阶段,面对未来,需要不断探索和创新,充分利用新技术,加强跨学科合作,提高互动性和参与性,实现智能化与个性化服务,以可持续的方式保护和传承这一宝贵的民族文化遗产。

参考文献

[1]李雅雯.中山国遗址出土文物中所见的田猎元素[J].收藏家,2024,(02):96-101.

[2]梁正伟.构造与识图:中山国犀足蟠螭纹铜筒形器的纹饰构成研究[J].中国美术,2024,(01):20-22.

[3]刘艳菲,郎剑锋.三晋与东周王室、中山国、燕国量制问题研究[J].江汉考古,2023,(04):102-111+138.

[4]黄雪琦,祖倚丹,刘卫华,等.战国中山国青铜器蟠螭纹审美特征探析[J].辽宁丝绸,2023,(03):55-56.

[5]王杰,刘业炜.战国中山国纹饰图形的再现创新设计研究[J].设计,2023,36(04):4-6.

[6]代晴,吴帆.战国时期中山国文字整理与艺术特征研究[J].东方收藏,2022,(11):23-25.

[7]王峥.论《战国策》中山国的人物形象及其辞令表达[J].安康学院学报,2022,34(05):90-97.

[8]刘卫华.战国中山国的手工业管理体制——从青铜器铭文视角分析[J].收藏家,2022,(08):57-66.

[9]胡金华,孔玉倩,冯红梅,等.从中山国灵寿古城窖藏货币的合金成分看中山国铸币的相关问题[J].中国国家博物馆馆刊,2022,(09):74-99.

[10]李佳梦,唐邦城.战国中山国蜻蜓眼式玻璃珠的初步研究[J].文物鉴定与鉴赏,2022,(04):86-89.

[11]杨谷旸,王欢欢.文化产业视域下中山国文化活化利用研究[J].文化产业,2022,(01):136-138.

[12]郭瑞锦,郝庆云.论中山国文化是河北省会主要历史文化源头[J].绥化学院学报,2020,40(08):93-95.

[13]郝沁源,王晓琨.战国中山国研究的回顾与展望[J].北方文物,2020,(04):91-97.

[14]郭瑞锦.“中山国文化”的源起与弘扬价值探究[J].文化创新比较研究,2020,4(14):80-81.

[15]张子鹏.战国中山国体育文化研究[D].西北民族大学,2022.

[16]王媛媛,侯智国.内蒙古古迹遗址数字化保护平台的设计研究与实现[J].文物鉴定与鉴赏,2024,(07):13-17.

[17]朱轩樱.助力苏州常熟红色遗址的数字化微场景开发[J].炎黄地理,2023,(10):89-91.

[18]张承约,张蓝心,叶萱.数字化助力良渚古城遗址公园活化发展[J].文化产业,2023,(26):148-150.

[19]马力.沉浸式遗址类博物馆:数字化赋能研学教育[J].中国教育网络,2023,(08):79-80.

[20]张毅,柴铁锋,崔航,等.遗址公园数字化建设发展趋势研究[J].建筑经济,2023,44(S1):35-41.

作者简介:王文慧(1984.06-),女,汉族,山西省洪洞县人,河北美术学院教师,副教授,研究方向:影视动画、数字媒体

基金课题:河北省社会文物发展专项研究课题《民族文化遗产保护视域下的古中山国遗址数字化传承与再现研究》(编号:HBSHWWO11)

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号