- 收藏

- 加入书签

基于因子分析法研究非物质文化遗产对经济开发的影响

摘要:非物质文化遗产(以下简称“非遗”)是各民族智慧的结晶,也是促进区域经济发展的重要资源。本文因子分析法构建数学模型,通过实地调研、访谈、发放问卷等形式,对苏州、旅游等非物质文化遗产进行对比分析,总结出这些地区非遗发展的不足,并针对性地提出相应建议,以探究新时代非遗创造性转化、创新发展的新路径。

研究主要结论有:(1)因子分析法所得权重,旅游对区域经济发展的提振作用更为显著(2)根据问卷回收数据显示:新时期文旅市场的高质量发展需要更加注重旅游 IP 的打造。(3)根据因子分析法对非遗文创研究,现阶段文创产业需要数字科技赋能的同时着重提升产品的实用性。

关键词:非物质文化遗产;经济发展;因子分析法

一、引言

非物质文化遗产是以民俗活动、地方风味美食、节庆活动等非物质形态存在的传统文化表现形式,对其保护与开发可以挖掘文化消费价值,带动地方区域经济发展。然而,在非物质的文化遗产中,对其经济价值认识不到位,经常被主流文化压制。充分认识非物质文化中的经济价值,能有效扩展文化资源的范畴,便于区域文化资源挖掘,形成新产业样式。

二、调查背景

(一) 当前对非遗保护的形势、现状

20 世纪 90 年代末,非遗立法从无到有,从地方到中央。21 世纪至今,非遗法律保护体系逐渐走向成熟,《中华人民共和国非物质文化遗产法》逐渐完善,非遗传承迎来新发展新局面,非遗和其他产业融合起来促进乡村振兴。但是在非遗产业迅速发展的同时也显现出一定问题:长期以来,对非物质文化遗产保护认识不到位,工作不重视,缺少实地考察,不能贴合实际;对于非遗传承人的 保护力度不够,助力资金不足。

(二)当下非遗与区域发展融合发展的现状

随着非遗的文旅产业链形成,当地人享受着文旅产业发展的 红利。文旅产业不仅让文化得以传播,同时通过旅游等行业的加持,有效地降低了当地的失业率,让更多人从中受益,为乡村振兴提供了有力支持。

三、文献综述

(一)国内研究现状:

非遗文化在社会磅礴的发展中也在不断地进步,高雪(2022)在《浅析“一带一路”倡议下苏州昆曲传承与发展策略》中提到“一带一路”倡议的提出为苏州昆曲的传承与发展带来了新的契机。申妍妍,张金龙(2023)《苏绣文创旅游产品设计与开发》中谈到苏绣对当代文创旅游产品设计与开发具有重要意义。对于非物质文化遗产的保护和传承方面,张西霜、崔鑫(2022)在他们的《非遗多元化保护与创新发展》中认为:非遗的保护工作是一项长期性的工作,需要各方的携手共建。陶海香(2021)在她的《黄山市非物质文化遗产活态传承研究》中如何充分发挥积极作用、抑制消极作用是实现非遗活态传承的重要方向。

(二)国外研究现状:

Adobe Acrobat (2004) 从概念、内涵、形式及特征等内容对物质和非物质文化遗产 进行比较和分析,对非物质文化遗产的概念内涵作了更加明确的定义。 Xavier Greffe (2004) 通过研究各地 非遗保护案例成功的经验,并 整合归纳提出了非物质文化遗产保护和发展的建议。

四、田野调查:

(一)文献调研

查阅知网、万维等数据库研究前人研究现状,从各统计局查阅数据、运用数学模型进行量化研究。

(二)实地调研

采用实地调研、发放问卷、采访传承人、线上搜集资料等方式,对江苏省苏州市地区的文旅、美食、戏剧、 文创与经济发展之间的联系进行调研,

五、构建数学模型:

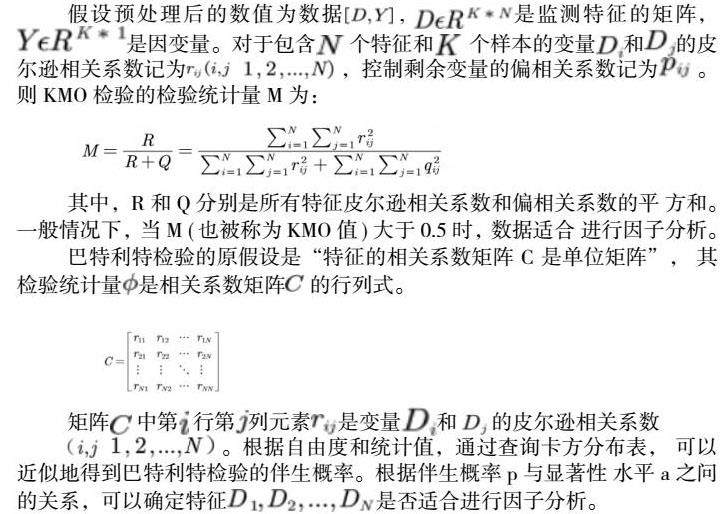

假设预处理后的数值为数据 , 是监测特征的矩阵, 是因变量。对于包含 个特征和 个样本的变量和的皮尔逊相关系数记为 ,控制剩余变量的偏相关系数记为 。 则 KMO 检验的检验统计量 M 为:

其中,R 和 Q 分别是所有特征皮尔逊相关系数和偏相关系数的平 方和。一般情况下,当 M (也被称为KMO 值) 大于 0.5 时,数据适合 进行因子分析。

巴特利特检验的原假设是“特征的相关系数矩阵 C 是单位矩阵”, 其检验统计量是相关系数矩阵 的行列式。

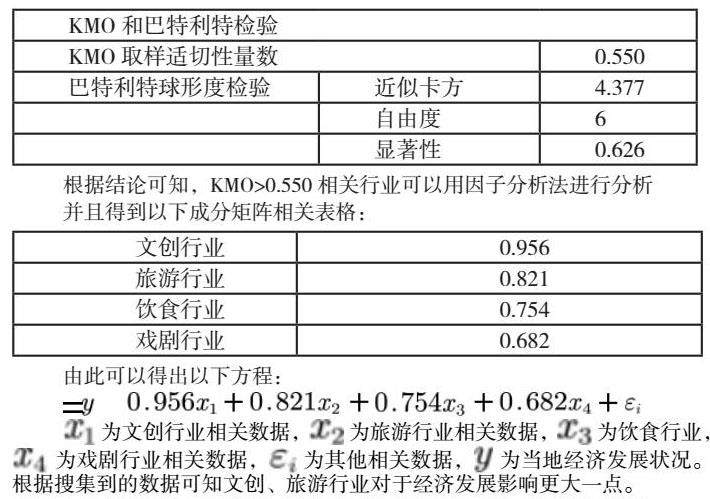

为文创行业相关数据, 为旅游行业相关数据, 为饮食行业, 为戏剧行业相关数据, 为其他相关数据, 为当地经济发展状况。根据搜集到的数据可知文创、旅游行业对于经济发展影响更大一点。

六、调研内容:江苏省苏州市文旅、美食、戏剧、文创发展现状

(一)苏州文旅市场的发展:稳中有进

2021年8月12日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。苏州凭借着得天独厚的地理位置和丰富多样非遗,前往苏州旅游的游客络绎不绝。

随着文旅市场进一步开拓,酒店、饭店为代表的服务业发展加快。苏州本身具有丰厚的旅游资源,对于“非遗+文旅”模式有充足的条件开发。在过去几年中,虽然受到疫情影响,星级饭店数量有所减少,但旅行社数量仍然是不断增长的总趋势,国内游客对于苏州旅游的热情依旧不减,苏州美术馆、苏州文化馆、苏州图书馆等推出了“致敬苏州美专建校百年:影印沧浪”苏州美专动画科手稿展、“古版新韵”2023全国传统年画联展、“天香读书会”共读打卡等活动。江苏省苏州昆剧院、苏州市滑稽剧团、苏州市评弹团分别推出“昆剧经典折子戏专场”“红色摇篮”“祝枝山大闹明伦堂”等专场演出,为苏州旅游带来了更多的可能性。

2021年苏州已超越南京成为江苏省旅游人次最多的城市。苏州是全国重点旅游城市。平江、山塘历史街区分别被评为中国历史文化名街和中国最受欢迎的旅游历史文化名街。苏州大市范围内现有108座园林列入苏州园林名录。拙政园、留园、网师园、环秀山庄、沧浪亭、狮子林、艺圃、耦园、退思园等9个古典园林被联合国列入《世界文化遗产名录》。

(二)苏州非遗美食——碧螺春:市场不断扩大

苏州碧螺春制作技艺被列为非物质文化遗产,它是中国传统卷曲型茶传统手工技艺的杰出代表,有着深厚的历史价值、文化价值、工艺鉴赏价值和经济价值。进一步了解碧螺春的历史文化价值和产业价值,对区域经济发展有着重要的现实意义。

江苏吴中洞庭山碧螺春茶种植历史悠久,制作技艺精湛,包含了高温杀青、热揉成形、搓团显毫、文火干燥等炒制流程,历经一代又一代炒茶大师的匠心传承,将碧螺春炒茶技艺延续至今。近年来,吴中区不断加强洞庭山碧螺春有关非物质文化遗产保护、传承和发展工作,建立了洞庭山碧螺春相关非物质文化遗产保护体系,推动建设一批洞庭山碧螺春茶文化展示馆、传承基地等场所。目前吴中区已有国家级碧螺春制作技艺非遗传承人1名,中国制茶大师7名,国家级制茶能手5名,江苏省制茶大师3名,其他各级各类碧螺春非遗传承人10名。

(三)苏州戏剧——昆曲:

昆曲,原名“昆山腔”(简称“昆腔”),是中国古老的戏曲声腔、剧种,现又被称为“昆剧”。昆曲是汉族传统戏曲中最古老的剧种之一 。

为进一步了解昆曲文化,我们来到苏州,采访苏州职业大学副教授、苏州兰芽昆曲艺术剧团有限公司、苏州吴歌文化旅游有限公司等公司法定代表人:冷桂军老师。我们又在线上与苏州大学文学院副教授、担任第26届金鸡奖电影节国际影展评委:邵雯艳老师,进行对昆曲的交流。

但是不管是与邵雯艳老师还是冷桂军老师访谈,笔者都注意到两位老师都有所提及的一点:可以创新但是不能忘本。对于传统非遗来说,最重要的还是保留住最原汁原味的东西,不能因为一味追求创新而失去对于昆曲最精华的地方。很多时候对于昆曲本身的创新其实也是一种对古代文化的破坏,随着时代的变化每一代人的思维方式都会发生变化,如果不保留原本的昆曲样式,那么经过历代改编之后,后人将不能看到纯正的昆曲表演。

经过实地调研,笔者发现苏州的博物馆数量达102家,其中一家昆曲博物馆,另外有一家昆剧院和很多私人的昆曲馆,调研访谈的冷桂军老师就是山塘评弹昆曲馆的馆长。在山塘评弹昆曲馆访谈期间,陆陆续续有很多的游客前来观看昆曲和评弹的表演,可见其实在一些特色旅游景区开设特色昆曲馆还是可以吸引到很多游客的。

(四)苏州文创:受到欢迎

苏绣是苏州地区刺绣产品的总称,位列中国“四大名绣”之首,色彩文静雅致,绣面平整光洁、工整秀丽,在2005年被批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。目前,苏绣的年产值已超过30亿元、从业人员达10万人,为传承和保护传统技艺、增加农民收入、带动区域经济发展作出了很大的贡献。

苏绣产业的主要分布地在镇湖一带。镇湖据说为苏绣的发源地,总人口2万左右,从事刺绣、裱绣、绣框制作的从业人员就有1.1万人。笔者在实地调研中得知,该小镇的绣品街相继出现了280多家绣庄,姚惠琴、姚惠芬、姚建萍、薛金娣、卢福英、邹英姿等一批优秀的苏绣大师带领着8000个绣娘在这里从事着苏绣产业。苏州镇湖街道2006年入选第二批国家文化产业示范基地,被文化部命名为“苏绣文化产业群”。

六、非遗在区域经济发展的新路径:

1、贯彻党的政策,坚守中华文化立场。

非物质文化遗产是中华民族的文化瑰宝,传承民族非遗是联系民族情感、维系国家统一的重要基础。继承和发展以非遗,应当深入贯彻党的二十大、十九大精神。

2、展现非遗魅力,拓展全球非遗市场

随着一带一路的深入发展,区域经济文化交流进一步加强,我们应开拓海外非遗市场,同时在国内举办世界非遗交流活动展,积极开展与“一带一路”国家非遗交流活动,在活动中积极播放有关非遗的文化短视频,展示非遗美食,表演非遗歌剧,宣传非遗的文创品牌。

3、壮大非遗传承人梯队,发扬非遗

结合国家政策,完善代表性传承人制度,以传承为核心审慎开展推荐认定工作。积极组织推荐国家级、省级传承人,扩大代表非遗项目的传承人数量。通过优惠政策吸引年轻人学习非遗项目,加强非遗的宣传。

4、开展非遗教育,实现鲜活的非遗传承

非物质文化遗产是以人为本的活态文化遗产,是艺术,也是技艺。父子、师徒、学堂等形式是传承非物质文化遗产的主要渠道,因此非物质文化遗产与教育息息相关。各区域当地都有民族独特的非物质文化遗产,为了使当地年轻人了解,应将相关非遗项目的内容加入当地的乡土教材,培养青少年非遗自觉意识。

参考文献:

[1] 贺丽琴,李英.基于实体模型的非遗创意产品特征自动识别研究[J].自动化技术与应用,2022,41(11):148-151.

[2] 刘建波.云南省禄丰市高峰乡彝族“三月三”民俗与信仰[J].世界宗教文化,2022,No.137(05):2.

[3] 单微.乡村振兴战略下黎族婚俗文化传承发展的困境与对策——以黎族“三月三”为例[J].文化产业,2022,No.242(25):139-141.

[4] 陆筱欣.非物质文化遗产数字化传承现状分析[J].今古文创,2020,NO.40,(40):46-47.

[5] 易艳阳,周沛.危机与重构:AGIL框架下的农村残障老人家庭支持系统[J].南京农业大学学报.20-55.

[6] 曹芳,敬龙军.基于AGIL模型下我国冰雪产业可持续发展的路径探究[J].体育科技文献通报2022,30(10):210-214.

[7] 谌世龙.关于民族地区非物质文化遗产资源旅游产品化研究——以桂林饮食文化遗产项目为例[J].贺州学院学报,2021,27(02):114-117+146

[8] 郑硕,邵光伟,李红等.基于SPSS因子分析法分析超细金属丝的可编织性[J].东华大学学报.2021(01):27-30.

[9]妥学进.以党的二十大精神引领文化遗产保护方向[J].文化遗产,2023(01):10-17

基金项目:上海市级大学生创新创业训练计划

编号:S202411047071

作者简介:

1鲁慕紫,女,2003年12月,广西壮族自治区桂林市,本科,上海立信会计金融学院,研究方向:非遗,经济发展

2李卓瑞,女,2003年6月,河南省洛阳市,本科,上海立信会计金融学院,研究方向:非遗,经济发展

3 陆思羽,女 2002年10月,广西壮族自治区南宁市,本科,上海立信会计金融学院,研究方向:非遗,经济发展

4邹祎旻,女,2003年7月,江西省上饶市,本科,上海立信会计金融学院,研究方向:非遗,经济发展

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号