- 收藏

- 加入书签

"五育融合” 在高中班主任工作中的实施路径探究

引言:

“五育融合”作为新时代落实立德树人根本任务的核心路径,标志着我国基础教育从“五育并举”向有机融合的深层转变。这一变革要求超越传统的“加法式”教育模式,通过德育、智育、体育、美育和劳育的乘法效应实现育人效能的质变跃升。高中阶段是学生价值观定型与核心素养整合的关键期,班主任作为班级育人体系的组织者和引领者,肩负着破解“五育割裂”“重智轻德”等现实困境的重任。政策层面已明确要求“促进德育、智育、体育、美育和劳动教育的有机融合”(《中国教育现代化2035》),而实践中却存在课时分配矛盾、资源整合不足、评价机制滞后等挑战。本文基于班主任工作实践,结合教育学理论,探究五育融合在班级场域的实施路径,为构建高质量育人体系提供实践范式。

1 理论架构:五育融合的内涵与班主任角色定位

1.1 五育融合的层次化模型

五育融合并非机械叠加,而是通过内在联结形成育人合力。郝志军提出的三维路径理论指出,融合需通过文化制度、课程教学、劳动实践三层次实现。从融合程度分析,可划分为四个渐进层次:1、拼凑式各育内容简单组合,缺乏内在联系。2、叠加式:各育外部关联但未深度渗透。3、嵌入式:在特定环节实现局部融合。4、融通式:全方位、多层次渗透贯通,达致“我中有你,你中有我”的理想状态。

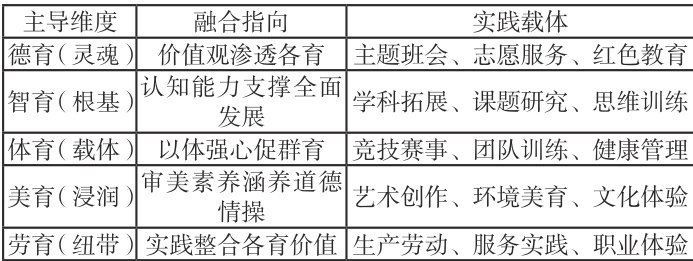

表1:五育融合的互动关系模型

1.2 班主任的角色转型

在五育融合视域下,班主任需从传统管理者转型为融合设计师,其核心职能体现在作为一个价值引领者:深刻理解五育融合的内涵与目标,树立“全面发展”的核心育人观。将五育融合的理念融入班级发展规划、学期计划、主题班会等顶层设计中。向学生、家长和科任教师传递五育并举、融合育人的重要性,统一思想。

作为一个课程整合者:主动与各科任教师沟通协作,挖掘学科教学中的德育、美育、劳育元素(如语文中的家国情怀、物理中的科学精神、生物中的生命教育、美术中的鉴赏与创造等),引导教师有意识地在教学中渗透融合共同商讨如何在学科教学中更好地融入其他“育”的元素,形成育人合力。比如与体育教师共设“长征主题定向越野”(融合历史、地理、体能训练)或者与艺术教师开发“数学图形艺术展”。

作为一个资源协调者:利用学校图书馆、实验室、艺术中心、体育场馆、劳动基地等硬件设施;联系社区、博物馆、科技馆、实践基地、优秀校友等社会资源,为五育活动提供平台。

作为一个评价创新者:摒弃唯分数论,建立涵盖德、智、体、美、劳多维度的发展性评价体系。关注学生在各项活动、日常行为、学习态度、合作精神、创新能力、审美情趣、劳动习惯等方面的表现。 通过成长档案袋、观察记录、谈心谈话等方式,持续跟踪学生五育发展情况,及时给予个性化、建设性的反馈和指导。敏锐发现每个学生在不同“育”方面的潜能和优势,提供展示平台和发展建议,引导他们认识自我、发展特长、弥补短板。

这一角色转型要求班主任具备系统思维和融合设计能力,五育融合不是简单地把五项内容拼凑在一起,而是要找到它们内在的联系点,在活动中自然渗透、相互促进。避免为活动而活动,流于形式。活动设计要激发学生兴趣,鼓励学生主动参与、自主探究、合作创新,让他们在实践中体验和成长。尊重学生的不同禀赋和发展节奏,提供多样化的平台和选择,让每个学生都能在五育中找到自己的闪光点和成长空间。尊重学生的不同禀赋和发展节奏,提供多样化的平台和选择,让每个学生都能在五育中找到自己的闪光点和成长空间。

2 实践路径:班级场域中的融合实施策略

2.1 深耕课堂,促进学科融合

作为高中班主任应该主动与各科教师交流,了解各学科的教学内容和特点,鼓励并协助科任教师发掘学科中的五育融合点,共同设计跨学科项目或学习主题学习。在班会课、德育课中,有意识的引入其他“育”的内容(比如用艺术形式表达德育主题,在讨论社会热点时融入劳育和智育。)

2.2 精心设计,开展融合活动

围绕一个核心主题(如“责任”、“创新”、“生态”、“文化传承”),设计系列活动,覆盖五育多个方面。采用项目式学习(PBL),让学生围绕真实问题或任务(如设计环保方案、策划校园艺术节、组织义卖活动),在解决问题过程中综合运用知识、技能,锻炼团队协作、沟通表达、动手实践等能力,自然融合五育。将五育融入日常(如晨读分享美文、课间开展体育锻炼、轮流值日培养劳动习惯、利用板报进行美育和德育宣传)。

2.3 创新评价,关注全面发展

建立“学生综合素质成长档案”,记录学生在德智体美劳各方面的表现、进步和成果(作品、照片、视频、反思、证书、评价等)。采用自评、互评、师评、家长评等多种评价方式。评优评先时,设立涵盖不同方面的奖项(如“学习之星”、“体育健将”、“艺术达人”、“劳动能手”、“美德少年”、“创新标兵”等)。在期末评语中,全面、具体地描述学生在五育方面的发展状况和努力方向。

2.4 强化沟通,构建协同网络

首先应定期召开科任教师联席会,分享学生情况,讨论融合策略。其次是有效利用家长会、家访、线上沟通, 向家长宣讲五育理念,反馈学生全面表现,争取家长支持配合,共同设计家庭五育活动。与此同时,应该积极寻求学校支持,争取学校在政策、资源、培训等方面的支持。最后需要拓展校外联系,主动对接社区、场馆、企业等,建立实践基地或联系专家讲座。

3 结语:走向生命整全的教育

五育融合是教育范式的深层变革,要求班主任从“管理者”转型为“融合设计师”。其实施路径需把握三大核心原则:理念上坚守德育灵魂地位,避免融合失焦;实践中创新活动载体,使融合自然生成;机制上构建协同网络,保障资源供给。当前仍面临评价工具滞后、教师融合能力不足等挑战,未来需深化“数字赋能”(开发五育融合资源库)、“学段衔接”(构建K-12 融合序列)等研究。

作为班级育人生态的“建筑师”,班主任应秉持“生命整全”理念,让五育从“分轨并行”走向“交响共鸣”,真正培育兼具家国情怀、创新能力的时代新人——这既是教育现代化的必然要求,更是对“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题的时代回应。

参考文献

【1】李佳怡 , 施春梅 . 高中思政课教师情感教育能力的提升策略 [J]. 文教资料 ,2025,( 第 5 期 ).

【2】洪晓玲.“五育融合”视域下小学科学教学实践探索—以“热传递”单元为例 [J]. 实验教学与仪器 ,2023,( 第 3 期 ).

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号