- 收藏

- 加入书签

大单元视域下基于“具身认知理论”的小学低段数学非纸笔作业设计的实践研究

作者简介: 姓名:周雅 性别:女 籍贯:河南省南阳市 出生年月: 199205 民族 :汉 学历:研究生 职称:二级 研究方向: 数学 单位:浙江省杭州市西湖区嘉绿苑小学 邮编:310012

一、对研究问题的情境性分析:

(一)研究背景

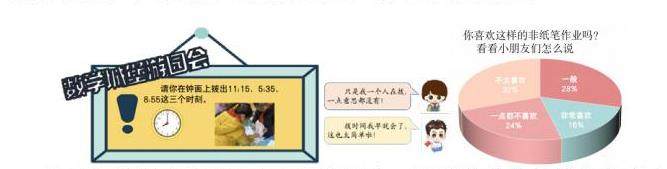

为落实教育改革下的“增效减负”工程,新课程标准要求教师必须提升教学设计的站位,即从关注单一的知识点、课时转变到大单元设计,实现教学设计与素养目标的有效对接。近年来,我校以大单元设计为主链,展开低段非纸笔作业实践,但效果不佳。课题组对我校低段学生展开了数学非纸笔作业的相关调查,以下为调查结果:

基于问卷调查结果及实际观察探究,发现数学非纸笔作业存在以下问题:

1.作业设计离身化,忽视具身认知。老师对作业的布置还局限于知识的传递层面上,缺乏具身体验性的内容资源。身体和体验学习中的知情意行基本要素不可分割,教师只有深刻理解这种融合和统一,才会在教材使用中切实促进学生的具身体验学习。

2.作业设计脱节化,忽视情境融合。很多老师对作业设计的思想不重视,没有把学生熟悉的情境融入到作业设计当中。把这项工作仅仅当作一项任务去完成,不研究,不思考,根据学校的要求或设计的模板粘贴、复制,扮演着搬运工、摘抄师的角色。

3.作业设计机械化,忽视主体互动。作业的形式和内容机械僵硬,缺少互动,这种窄化作业内涵的做法,容易让学生感到枯燥、厌烦,失去学习的兴趣。

4.作业设计预设化,忽视内化生成。作业设计缺少目标性,作业优化设计时贪多求全,只要是自认为有用,都不加取舍与整合的移植过来。不关注学生的理解掌握和应用迁移,根本谈不上“优化”,“提质”也就无从谈起了。

(二)研究意义

1.更新作业理念,凸显具身性。作业的设计不能只是停留在表面,还需要引导学生置身其中。具身学习一定是具有实践性、活动性等特征的。要将“教教材”转向“用教材”,促进学生的具身体验学习。

2.变革作业内容,倡导情境性。老师结合自己的学情、校情、地域特色等,积极挖掘资源,通过原创设计作业,把学生熟悉的情境融入到作业设计中,引起学生的注意,在巩固所学知识技能的基础上,提升综合素养。

3.创设作业环境,提升交互性。在作业设计上,应该发挥学生自主学习的能力。当学生都变成小小“编辑”,做作业的过程就变得相当有趣。这样的“身份代入”给学生以新奇感。

4.创新作业活动,激发生成性。在“双减”政策实施、教育高质量发展的大背景下,需要老师提高作业设计质量,创新作业设计,实现减负提质增效,注重学生对知识的理解与掌握。

二、对核心概念的操作定义

具身认知理论:具身认知,也称“具体化”,是心理学中一个新兴的研究领域。具身认知理论认为认知是身体、心智与环境相互作用的过程,主要指生理体验与心理状态之间有着强烈的联系。生理体验“激活”心理感觉,反之亦然。其基本性质为具身性、情境性、交互性、生成性,本课题的主要板块围绕这四方面展开研究。

三、研究指向、内容与过程

(一)研究指向

1.有效选择,强化具身意识。教师在“具身认知”视域下,关注学生的“具身体验”,调动学生的感知系统,唤醒学生的感性体验为作业设计注入活力,促进学生的思考、理解和探究,发展学生的思维。

2.优设情境,点燃思维火苗。让学生从真实任务出发,在真实情境中去发现问题、解决问题,学会研究方法。学生在经历完整的探究过程之后,收获的探究结果会给他们带来极大的成就感和喜悦。

3.引导互动,激发主动学习。在作业设计时,要根据教学内容和学生的认知水平设计一些自主、合作、探究性的作业。把控时间,系统设计。作业设计应以巩固知识、发展能力、培养学生素养为主。

4.变革评价,驱策自主成长。注重评价方法的转变,关注学生作业完成的努力程度和学生在作业完成过程中呈现出的创造思维。把评价的权利下放给学生,体现学生的主体性。

(二)研究内容

1.重组“资源整合环”,提炼非纸笔作业设计目标

(1)紧扣大单元目标,设立靶向作业标杆。统筹考虑单元整体性具身作业,将单元内零散的、单一的作业采取删减、增补、重组等方式合理整合,要做到基础作业少而精,分层作业精而准,弹性作业要合理,个性作业有必要。

(2)围绕大单元主题,创设真实作业情境。注重单元整体关联,注重作业与情境融合。作业设计是有温度的学习生活,更应当是有意义的学习和发展的机会。引导学生完成一个个小任务,让作业成为建立书本知识与真实生活的联系。

(3)整合大单元内容,丰富作业设计形式。学生通过整体解读、感知学习内容、立足单元整体,站在全局的角度进行梳理,从而有所收获。作业布置不能完至围着考试打转,要通过作业引导学生自主探究、提高思维品质,设计丰富的作业形式。

(4)依托大单元任务,助推作业创新思维。作业设计不是孤立的,应当源于单元整体教学设计,创新作业设计,让作业“活”起来,让学生们在兴趣盎然的状态下,轻松愉快地完成作业。

2.重设“策略生长环”,聚焦非纸笔作业设计思维

(1)挖掘非纸笔作业视角,激活具身性

◎以身体主体为原点,梳理学生认知表象。具身认知需要学生将“身体”置于认知实践的中心地位,强调认知是通过身体体验及其活动方式形成。

◎以感官调动为载体,改善学生应用意识。课题组教师提出统筹规划布置作业,以减轻学生负担,设计让学生看、听、触、摸、嗅、想象等多种感官参与的“具身”实践作业,促进学生个性的发展和潜能的发挥。

◎以内容设计为主导,拓宽学生学习兴趣。落实“双减”政策,优化作业设计内容,有助于提升学生完成作业的兴趣,帮助他们更好地发现自我、接纳自我和展示多元自我。

(2)丰盈非作笔作业体验,关联情境性

◎利用生活类情境,领悟数学亲切化。注重非纸笔作业更具实践性、趣味性。着重引导学生在生活中学数学。生活与学习融为一体,这样的学习充满了乐趣,还会产出各种令人惊喜的成果。

◎利用游戏型情境,感受数学趣味化。作业的设计与游戏融合,注重趣味性,作业形式要灵活多样,使学生愿意去做、乐意去做作业。数学学科中布置实际操作题,可以让学生明白游戏中也有数学。

◎利用跨学科情境,体会数学灵活化。在设计作业时,要考虑的学科和学科之间的联系,有明确的对象意识,这更有助于学生找到学习和世界之间的联系。与生活产生紧密的关联,学习的意义才会产生。

(3)活跃非纸笔作业氛围 ,实现交互性

◎能动式创设,唤醒主体参与。让学生置身作业设计当中,自主探究,化被动学习为主动学习,好的作业设计应该是这样能够打开学生的思路,是可以达到“牵一发而动全身"的效果的。

◎开放式合作,创立双向对话。“双减”背景下,让一些开放性作业进入学生的视野,建立学生和老师的双向对话,学生对作业的兴趣会日益高涨,有利于学生的发展和进步。

◎实践式考察,组建小组协作。通过合作交流让学生通过同伴互助,形成认识的碰撞,点燃探究的火花,形成合作的成果。在实践活动础上增加研究性学习方式,从而大大提高有意义学习的含量。

(4)落实非纸笔作业目标,促进生成性

◎方向式细化,优化作业内容。作业是有目的、有指导、有组织的学习活动,是课堂教学的延伸。科学有效将作业进行方向式细化,可以优化作业内容,拓展新知识。

◎分层式发展,实践高效联动。数学组教师要围绕分层,因材施教,将把分层教学与分层作业相结合,根据单元目标把握课时目标,布置作业时紧紧围绕目标进行梯度分层,实现高质有效的数学学习。

◎多样式转变,深化运用迁移。作业设计要体现数学学科的多样性,采用一题多变、一题多解模式,充分发挥运用迁移,感受数学题目的趣味性,调动学生完成作业的积极性,提升解决问题的能力。

3.重建“评价融合环”,推进非纸笔作业设计动力

(1)评价角度:由批判变为欣赏。欣赏式评价不是纯粹关注学生的学习结果,而是要关注他们学习过程中的发展变化,化知识为学生的发展,促进学生整体素养的发展。欣赏式评价虽然要让学生明白当下自身学习的“点位”处,但更重要的是指引学生把握未来学习的方向和路径。

(2)评价标准:由笼统变为分层。教师将评价方式划分为不同层次,结合学生的实际情况与教学安排制定具体的评价机制,充分激发学生的潜能,帮助学生树立化学学习的信心,培养学生化学学习的兴趣。

(3)评价内容:由局限变为全面。判断学生作业的依据要全面,既重视“错题”,又关注作业中“正确”或者“精彩”回答;既基于学生某一次作业进行判断,又关注学生一段时间内多次的作业情况;既要根据学生作业进行判断,还要结合课堂内外师生交流的情况来把握。

(4)评价形式:由单一变为多元。判断学生作业的标准要多元,既要明确学生在知识体系上的漏洞,又要分析学生思维方法上的不足,还要把握学生学习的态度等。

本文以具身认知理论为基础,论述了大单元视域下小学数学非纸笔作业设计的实践探究活动,从研究背景、研究意义和研究内容等方面进行具体阐述。通过资源整合、策略分析、评价探究等方面探讨了非纸笔作业的设计目标、设计思维和设计动力,建构了非纸笔作业设计的思路和维度。具身认知理论突破了传统认知观念下思维影响第一、身体实践次之的教学理念,它必将为数学课程创设一个动态、开放的学习环境,为学习者提供富有生命的学习体验。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号