- 收藏

- 加入书签

高层建筑结构设计与施工技术创新研究

摘要:城市化进程的加快和土地资源的有限,使得高层建筑在现代城市中占据越来越重要的地位,而且高层建筑不仅是城市发展的象征,也是土地资源高效利用的重要手段,其中高层建筑的结构设计和施工技术,对建筑物的安全性、功能性和经济性有着直接的影响,因此本文就高层建筑结构设计与施工技术创新进行研究,希望能够对广大读者有所帮助。

关键词:高层建筑;结构设计;施工技术

引言

近年来,随着社会经济的迅猛发展和城市化进程的加快,高层建筑作为城市化的重要标志,其设计与施工技术的发展日益受到关注,而且高层建筑不仅能够有效缓解城市用地紧张的问题,还通过技术创新提升了居住与使用的舒适度与安全性,因此在此背景下,探讨高层建筑结构设计与施工技术的创新具有重要的现实意义和学术价值。

一、高层建筑结构设计的特点与挑战

(一)受力特点与设计要求

高层建筑因其高耸入云的姿态,其受力特性显著区别于低矮建筑,所以在水平风荷载与地震力的双重作用下,高层建筑将会面临着更为复杂的受力环境,其中水平荷载随建筑高度的增加而急剧增大,成为设计中的主要控制因素,要求结构必须具备卓越的抗侧刚度以抵御这些外力的侵扰,因此设计过程中需细致入微地考量结构的强度分布,确保其在各种极端工况下都能维持稳定,避免产生过大的侧向位移;除此以外,结构的刚度设计也至关重要,它会直接关系到建筑的振动响应,影响居住者的舒适度【1】;同时再加上结构的稳定性同样不容忽视,它是确保高层建筑在各种外力作用下不发生整体失稳或局部破坏的基石,因此高层建筑结构设计需全面兼顾强度、刚度和稳定性三大要素,以构建出既安全又舒适的使用空间。

(二)结构体系的选择

高层建筑结构体系的选择是一个综合权衡的过程,涉及多个方面的考量,虽然框架结构以其灵活的空间布局和较强的抗震性能,在早期的高层建筑中占据主导地位,但是随着建筑高度的不断攀升,框架结构在抗侧刚度方面的局限性逐渐显现,因此剪力墙结构应运而生,其通过密布的钢筋混凝土墙体有效提升了建筑的侧向刚度,但牺牲了部分空间灵活性;而筒体结构则进一步融合了框架与剪力墙的优势,其形成了空间受力更为合理的核心筒与外框协同工作的体系,成为超高层建筑的首选,因此在选择结构体系时,需充分考虑建筑的使用功能需求、经济成本预算以及所在地的地质条件等因素。例如对于商业综合体等需要大跨度空间的建筑,框架结构可能更为合适;而对于追求极致高度的摩天大楼,筒体结构则因其出色的抗侧刚度成为不二之选【2】。

(三)设计挑战与创新方向

随着高层建筑技术的不断突破,其结构设计也面临着前所未有的挑战,其中风力效应作为高层建筑设计中不可忽视的一环,其复杂多变的特性要求设计师必须采用先进的计算模拟技术来准确预测其对结构的影响;除此以外温度效应、地基承载力等问题也同样考验着设计师的智慧与勇气,所以为应对这些挑战,高层建筑结构设计正不断向新材料、新技术领域探索。高性能混凝土、高强度钢材等新型建材的应用,不仅提高了结构的承载能力和耐久性,还有效减轻了建筑自重;其中智能化、信息化技术的融入能够为高层建筑结构设计提供了全新的视角与工具,如设计师们通过BIM(建筑信息模型)等先进手段可以实现设计、施工、运维等全生命周期的信息集成与共享,这回极大地提高了设计效率与准确性。

二、高层建筑施工技术的创新实践

(一)深基坑支护技术创新

在高层建筑施工中,深基坑支护技术的创新对确保施工安全和质量起着至关重要的作用,而且由于近年来连续墙技术因其良好的止水性能和较高的刚度,已然逐渐成为深基坑支护的主流选择,其中连续墙采用特制机械成槽,并在槽内灌注混凝土形成连续的地下墙体,有效增强了基坑的整体稳定性;还有预应力锚索技术的应用也显著提升了支护结构的抗倾覆能力,其通过施加预应力来平衡基坑外侧的土压力,确保了支护结构的稳定和安全【3】;除此以外圆环形支撑体系的引入,也为深基坑施工提供了更加稳固的支撑结构,通过环形布置的支撑梁和斜撑,有效分散了基坑侧壁的土压力,减少了基坑变形。这些技术的综合应用,不仅将基坑变形的控制精度提高到了毫米级,还使得施工周期缩短了约30%,同时降低了约20%的施工成本,实现了经济效益与施工效率的双重提升。

(二)大体积混凝土施工技术

大体积混凝土施的质量控制将会直接影响到建筑物的整体稳定性和耐久性,所以为了有效控制混凝土内外温差,防止温度裂缝的产生,现代施工技术采用了多种创新措施,例如可以通过优化混凝土配合比,去降低水泥用量,减少水化热产生,使得大体积混凝土的最高温升值降低了约10℃;其次采用低热水泥品种,进一步降低了水泥的水化热,提高了混凝土的抗裂性能;同时在混凝土内部埋设冷却水管,通过循环水冷却的方式,有效降低了混凝土内部温度,使得内外温差控制在25℃以内,极大地减少了温度裂缝的风险;除此以外智能化温控系统的应用,实现了对混凝土温度的实时监测和自动调节,确保了施工过程的精准控制。

(三)预制装配式施工技术

预制装配式施工技术作为高层建筑施工领域的重大创新,如今正逐步改变着传统建筑行业的生产方式,其中该技术通过工厂化生产预制构件,如墙板、楼板、梁柱等,实现了建筑构件的标准化、模块化生产,这些预制构件在工厂内经过严格的质量控制后,运输至施工现场进行组装施工,而且相较于传统现浇施工方式,预制装配式施工具有显著优势:一是施工效率大幅提升,现场组装施工周期可缩短约50%,极大缩短了整体工期;二是减少了现场湿作业量,降低了施工噪音和粉尘污染,有利于环境保护;三是预制构件的质量更易于控制,通过工厂化生产确保了构件的尺寸精度和物理性能,从而提高了整体结构的安全性和耐久性。据统计采用预制装配式施工技术的项目,其结构质量合格率普遍达到98%以上,且施工过程中的安全事故率降低了约30%。这些优势使得预制装配式施工技术在高层建筑施工中得到了广泛应用和推广。

三、国内外高层建筑施工技术的案例分析——上海中心大厦

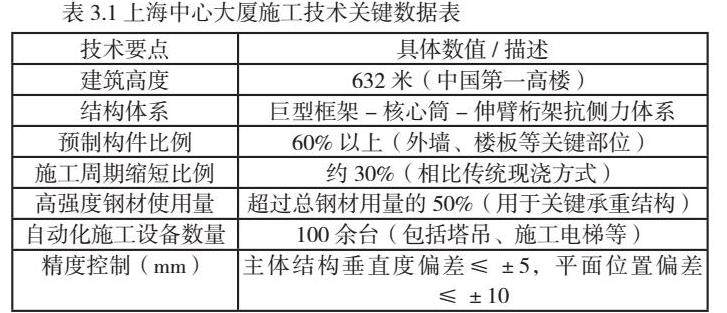

表3.1 上海中心大厦施工技术关键数据表

技术要点 具体数值/描述

建筑高度 632米(中国第一高楼)

结构体系 巨型框架-核心筒-伸臂桁架抗侧力体系

预制构件比例 60%以上(外墙、楼板等关键部位)

施工周期缩短比例 约30%(相比传统现浇方式)

高强度钢材使用量 超过总钢材用量的50%(用于关键承重结构)

自动化施工设备数量 100余台(包括塔吊、施工电梯等)

精度控制(mm) 主体结构垂直度偏差≤±5,平面位置偏差≤±10

上海中心大厦作为中国超高层建筑的典范,其施工技术展现了国内建筑行业的顶尖水平,其中大厦主要采用了巨型框架-核心筒-伸臂桁架体系,这个体系不仅可以增强结构的抗侧刚度,还可以有效分散风荷载和地震力,确保了建筑的安全性;而且施工过程中,预制装配式技术的广泛应用,不仅大幅提高了施工效率,还通过工厂化生产确保了构件的高精度和高质量;再加上高强度钢材的大量使用,也进一步提升了结构的承载能力;同时先进的自动化施工设备和严格的精度控制措施,确保了施工过程的高效与精准,最终成就了这座摩天巨塔。

总结:

总而言之,高层建筑作为现代城市的重要组成部分,其结构设计与施工技术的不断创新是推动建筑行业发展的关键因素,由此可见通过引入新材料、新技术和新工艺,不断提高高层建筑的安全性、耐久性和舒适性,可以为实现城市可持续发展做出重要贡献。

参考文献:

[1]王进,蒋凤昌,梅俊. 高层建筑工具式悬挑脚手架创新设计与施工技术 [J]. 江苏科技信息, 2020, 37 (17): 64-66.

[2]赵鹏. 高层建筑中后浇带结构设计与土建施工技术分析 [J]. 住宅与房地产, 2020, (09): 207.

[3]马波. 高层建筑结构悬挑平台设计与施工技术研究 [J]. 山西建筑, 2019, 45 (07): 134-135.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号