- 收藏

- 加入书签

美术评价量规在美术单元课中的运用

——《探·山肌理感 》一课为例

一、课程背景

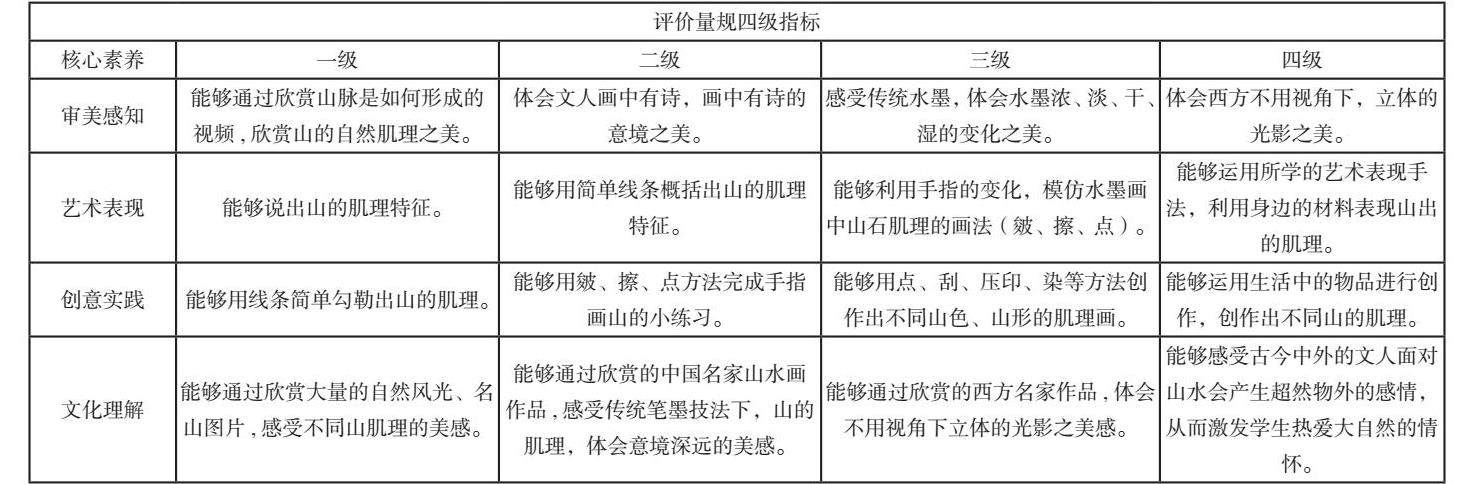

本课属于《山》单元课的第三节,课程的“造型·表现”学习领域,这一学习领域主要让学生能运用线条、形状、色彩、肌理和空间等造型元素,以描绘和立体造型等方法“感受山川的美,用水墨形式表现不同远近的山。”重点在于用身边的物品恰当的表现山的肌理,展现自己喜欢的山。课程前期根据课堂四个主要环节设计了四级评价量规,量规的设定从一级到四级逐层增加。这个时期,需要教师运用符合该年龄层孩子的兴趣和性格特征来设计合适的作业,并且用尽可能多样化的作业形式激发孩子们的学习热忱,发掘孩子们在美术学习中的不同的擅长点。

二、美术课程评价量规

三、案例描述

活动一:源于自然的山体肌理

1.师:哪些因素让山形成自然的纹理?

(地壳运动、火山等)教师可以列举一些常见的因素,如地壳运动、火山喷发、风化作用等,并简要解释它们是如何影响山的纹理形成的。

2.生:将学生分成若干小组,让他们讨论并总结还有哪些因素可能影响山的纹理形成。

3.生:每个小组可以派代表发言,分享他们的讨论成果。设计意图:在通过播放视频和开展讨论活动,激发学生对山形成原因及自然纹理成因的兴趣和好奇心。通过直观的视频展示和教师的引导,帮助学生建立对山形成过程的基本认识。

活动二:达于艺术的山体肌理

(一)水墨肌理探究

1.教师活动:小游戏感受水墨传统技法皴擦点。

2.教师活动:介绍米点皴

3.教师活动:教师和学生视频张大千的泼墨画作,体验墨与水的微妙反应,感受浓与淡的虚实变化。

(二)西方油画肌理探究

1.教师活动:欣赏塞尚作品

感受西方绘画利用颜料的堆叠产生,厚重山的立体效果。

2.板书:立体写实

3.总结中西方绘画不同的特点写意和写实。

设计意图:通过本次教学活动,学生对中西绘画技法有了更深入的了解和体验。他们不仅学会了如何运用皴擦点的方法和颜料堆叠法来表现不同的艺术效果,还提高了自己的审美能力和创造力。

活动三:创于生活的山体肌理

1.个体创作:每个学生自由选择颜色和刮板,利用颜料和刮板创作自己的山体肌理。在创作过程中,可以尝试不同的涂抹和刮除技巧,以表现出山体的纹理和质感。

小组交流:完成个体创作后,小组成员之间进行交流,分享自己的创作思路和技巧。通过互相学习和借鉴,为接下来的叠放创作做好准备。

2.小组叠放:根据“山外有山”的主题,小组成员将自己的作品进行叠放。在叠放过程中,注意调整作品的位置和角度,使整体画面呈现出层次感和空间感。同时,可以尝试使用不同的叠放方式,以产生更丰富的视觉效果。

设计意图:学生不仅能够深入了解山体机理的自然之美,还能够通过自由创作的方式将其转化为艺术作品。

活动四:看山- 画山 -登山

1.教师活动:自古人们对山水的表达,不仅是对自然造化的崇敬,更是个人品德与情怀的表露,希望“山外有山”谦逊之情怀可以让同学们有更多的启发和思考。

2.教师活动:播放《老山》24小时景色。

设计意图:外师造化,中得心源。我们只有走到大自然中去用心感受与发现,内化成自己的理解和感悟,才能逐渐懂得艺术与生活的丝丝联系。

四、探.山肌理感教学反思:

《探.山肌理感》一课与“中国画”和“西方绘画”相结合,可以深入讨论两种绘画艺术在处理自然景色,特别是山体表现时的不同手法和审美追求。

首先,对于中国画而言,画家在描绘山水时,强调的是“意”和“境”的结合。他们不满足于仅仅描绘山的外部形态,而是通过笔墨的运用,表现出山的内在神韵和生命力。而西方绘画在处理山体肌理感时,可能更注重对自然景色的客观再现和光影效果的表现。画家会运用透视学原理,通过精确的笔触和色彩来刻画山体的轮廓和质感,使画面呈现出逼真的立体感。同时,西方绘画还善于运用光影的变化来突出山体的体积感和空间感,使得画面更加生动和真实。

然而,尽管两种绘画艺术在处理山体肌理感时手法各异,但它们都旨在通过绘画语言来展现自然的美妙和神秘。无论是中国画的意境深远还是西方绘画的逼真再现,都体现了艺术家对自然的敬畏和热爱。

此外,值得一提的是,随着中西文化交流的不断加深,越来越多的画家开始尝试将中国画和西方绘画的技法相结合,以创造出更加独特和富有表现力的艺术作品。这种跨文化的艺术融合不仅有助于推动绘画艺术的创新和发展,也为观众带来了更加丰富多彩的视觉体验。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号