- 收藏

- 加入书签

浅析如何在初中历史教学中渗透国防精神的培育

——以八年级上册第一、二单元的教学为例

2022年版《义务教育历史课程标准》中明确指出“要铸牢中华民族共同体意识,了解并认同革命文化,了解中国历史上的英雄人物,崇尚英雄气概,传承民族气节。”“认识捍卫国家主权和民族尊严是中华民族的优良传统”以及进行“军队建设与国防力量增强”的专题研究,这些都是新课标赋予历史教学国防教育这一使命的信号。笔者就以部编版八年级上册一、二单元为例,来谈谈如何在初中历史教学中渗透国防精神的培育

一、以史为鉴,激发学生关注国防

中国近代的耻辱与国防力量的削弱密不可分。外国列强不断利用机会发动侵华战争,晚清政府因其国力不足、军力薄弱,只能被迫签订一系列不平等条约,导致国家遭受严重的屈辱。这是惨痛教训,可以以此来激发学生对国防的关注。

在介绍八年级下册第2课第二次鸦片战争时,我展示了以下两个资料,让学生尝试分析爆发原因,培养他们的分析梳理能力,并且提出了这样一个问题:为什么清朝总是被侵略?

材料一:随着外国商人对农产品的需求增加,我们需要做出相应调整,以适应新的贸易市场和部署。自从双方签署条约以来,我们对中国贸易的拓展并不如人意,这让我们感到相当失望。我们应该有权要求修订中英条约,以期在未来能有更大的发展空间。

——摘自1854年2月13日英国《克勒拉德恩伯爵致包令博士函》

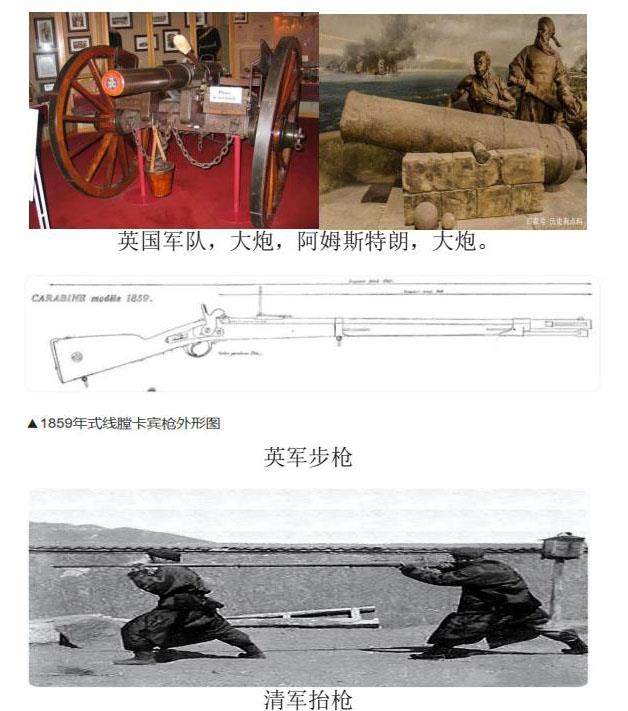

材料二:第二次鸦片战争中中英武器对比

英国军队,大炮,阿姆斯特朗,大炮。

材料很明显,学生结合教材不难得到结论,第二次鸦片战争爆发的原因是:英国仗着军事上的巨大优势,企图进一步打开中国市场,扩大侵略权益,对协议进行修改,清政府拒绝了这一提议,英国以此为借口挑起战争。

长期的和平生活容易使人们的心理产生懈怠,慢慢淡化国防观念,漠视国防的价值。所以这时近代史上的惨痛教训会激发学生的警觉,让他们认识到,只有时刻关注国防,让国家强大起来,才能实现社会的稳定,让人民过上幸福的生活。

二、知识拓展,引导学生反思国防

中国的近代史记录了中华民族的屈辱和苦难,这是大家公认的事实。然而我们不能停留在沉湎过去,关键在于要不断壮大自己,唯有国力强盛,敌人才会退避三舍。在我的课堂上讲授相关主题时,我会主动融入国防教育元素,来引导学生反思国防。

比如在讲《辛丑条约》内容时,我们可能会重点强调《辛丑条约》里赔款数目是近代史上最庞大的,以及清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动这一点。因为从这一点可以最直观看到清政府沦为帝国主义列强统治中国的工具。而如果从国防教育的角度出发,我们可以引导学生关注一下:“清政府拆毁大沽炮台,允许外国军队驻扎在从北京到山海关的铁路沿线要地;划定北京东交民巷为使馆界,允许各国派兵驻守,不准中国人居住”。[ 齐世荣总主编.《中国历史》八年级上册.人民教育出版社.2022.7:35]这里应该让学生认识到,这举动本质上就是摧毁中国的武装,使清政府无法抗击外来侵略,同时使得控制清政府变得更轻松、更加方便。西方列强给中国带来的破坏无法估量,《辛丑条约》后,一方面帝国主义列强加紧控制和争夺中国,一方面清政府已甘心充当帝国主义的走狗,使中国完全堕入半殖民地深渊。他们肆无忌惮地进行杀戮和纵火,采取各种极端手段,而清政府因为自身力量不强,无法做出有效反击,只能默默地承受这一切。

作为拓展,可以让学生通过比较近代中国和当代中国的国防力量以及国际地位的差异,分析其原因并思考如何提升国防实力。在进行思考和总结后,引导学生发现战争实质上是一个以国防科技实力为核心的竞争。残酷的战争时刻提醒着广大人民要时刻警惕,不可掉以轻心,政府应该全力以赴发展国防科技,确保国防实力雄厚,以备不测之需。创造力是推动国防建设的主要力量,也是国防建设的重要推动因素。

三、论从史出,帮助学生理解国防

在渗透国防教育的过程中,仅仅依赖教材是不足以达到教书育人的目标的。将知识灌输给学生并非最佳方法,更重要的是让学生通过史料的理解进而形成国防意识。以八年级上册第 1课《鸦片战争》为例。在深入学习具体内容之前,提供一些有效的材料可以在一定程度上帮助学生了解鸦片战争爆发前中英力量悬殊的情况,理解国防的依靠和作用。

材料一:根据数据显示,1820年英国的工业产值在全球工业产值总额中占50%,而英国的贸易额占全球贸易总额的18%;1841年,英国农业产量超过奥地利、瑞典、西班牙四国总和的2倍;生产原钢139万。

——摘自李侃,李时岳等《中国近代史(1840--1949)》

材料二:到了道光时期,社会的腐败现象日益加剧,人民的生活变得越来越艰难。军事人员忽略了军营事务,将心思放在私利、贪污和腐化等方面……清朝军队的装备十分简陋落后,还停留在以长矛为主的刀兵时代。所有的炮管、原料和火药都显得非常简陋且低质,而制造这些炮的工艺更是远远落后,对其保养和使用更是漫不经心……

——摘编自张岂之主编《中国历史·晚清民国卷》

通过学生认真研读上述材料并深入探究当时的中英情况,培养学生分析历史文献的能力。19世纪中叶,西欧国家相继完成工业革命,实现工业化,推动资本主义经济发展,并重点投资科技和军备,显著增强国防实力。相比之下,当时的清政府政治腐败、经济发展滞缓、武备薄弱,军队战斗力差,国防建设缺乏重视,国防力量脆弱,一旦受到攻击即瓦解。这些史料的补充使学生更清晰地认识到两国实力的巨大差距,也在一定程度上促进了学生对于后续所学内容的理解和掌握。

从这个案例可以看出,教师需要不断深入挖掘教材,特别是那些涉及国防教育内容较多的单元和章节,比如八年级上册的多个单元等。在对教材进行深入剖析的同时,依据课程标准,积极挖掘不同形式的史料,以此为补充,有助于提升学生的视野,培养出色的历史思维,引导他们掌握史论结合、论从史出的严谨原则,进而更好地理解国防。

总之,国防教育在历史教学中的渗透,教师是的主导者,方勇老师说“教师应充分挖掘各种教学资源,针对不同的教学内容创设不同的情境,促进学生深度的历史学习”[ 方勇.《核心素养视阈下的中学历史教学设计》.上海大学出版社.2021.7:222],所以在教学过程中,教师要利用多种资源,努力加强自身的国防意识,充分挖掘教材中的国防知识内容,只有这样才能在历史教学中更好的渗透国防知识,传递国防精神,才能不断提升学生的国防素养,增强学生的国防意识。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号