- 收藏

- 加入书签

工程测量中自动化技术的创新与发展方向

摘要:我国科学技术发展水平的提升,为工程测量提供了所需的技术支持。新型测绘手段和测绘技术层出不穷,在工程测量中发挥了重要的作用,特别是利用光和磁的测绘技术自动化已经成为当前测绘技术自动化中的主流技术,在测绘技术中占据着重要的地位。基于此,从、工程测量中自动化技术的创新成果切入,详细阐释当前自动化技术在不同工程测量场景中的应用创新,探讨工程测量中自动化技术的未来发展方向。

关键词:工程测量;自动化技术;创新;发展方向

引言

工程测量作为工程建设全生命周期的关键技术保障,其测量成果的精准度和工作效率对工程质量和进度起着至关重要的作用。在传统工程测量中,主要依靠大量的人工操作,这不仅存在效率不高的问题,还容易受到人为因素的影响,产生测量误差。随着科技的突飞猛进,自动化技术在工程测量领域的应用日益广泛,成为推动该行业发展的核心动力。自动化技术凭借高精度、高效率和强实时性等显著优势,给工程测量带来了多方面的变革。它促使测量设备朝着智能化方向升级,优化了数据处理的流程,还让监测与施工测量模式更加完善。深入研究工程测量自动化技术的创新成果以及未来的发展走向,对于提高工程建设水平、促进建筑行业的可持续发展意义重大。

一、工程测量中自动化技术的创新成果

(一)测量仪器的自动化创新

现代全站仪通过光电技术与微处理器的深度融合,标志着自动化测量领域的重大技术突破。该设备搭载的自动目标识别(ATR)系统,借助激光束扫描技术实现目标棱镜的智能捕获,替代了传统人工精确照准流程,使单次测量耗时降低超过60%。仪器内置的自动补偿系统能够实时监测垂直轴倾斜状态,并对测量数据进行动态修正,确保在±3'倾斜范围内仍可保持毫米级测量精度。数据采集模块支持自动存储与无线传输功能,通过4G/5G通信协议实现测量数据的实时上传,有效规避了人工记录导致的数据偏差。

(二)数据处理的自动化创新

传统工程测量数据处理流程依赖人工录入与手工计算,不仅耗时耗力,且存在较高的人为误差风险。随着算法技术与人工智能的深度融合,现代数据处理系统已实现全流程智能化升级。在地形测量领域,基于测量仪器获取的离散点云数据,系统能够自动构建数字地面模型(DTM),并同步生成等高线图、坡度分析图等可视化成果。通过数据挖掘算法的应用,可从海量空间数据中精准提取建筑物边界、道路网络等特征信息,提取精度较传统方法提升。

(三)变形监测的自动化创新

自动化变形监测系统,通过传感器网络与物联网架构的协同设计,实现了工程结构体变形的动态感知与实时预警。在大型桥梁、超高层建筑等复杂工程中,通过在关键结构部位部署光纤光栅传感器、GNSS接收机及倾角计等智能终端,构建分布式监测阵列。各传感器节点通过LoRa/NB-IoT等低功耗广域网技术,将采集的位移、应力、倾斜等参数实时回传至数据处理平台。该系统集成了自适应阈值算法与机器学习模型,可自动识别结构响应的异常特征。当监测数据达到预设预警阈值时,系统将自动触发多级报警机制,通过短信、邮件及现场声光设备进行风险提示。这种全时全域的监测能力,为工程结构的健康诊断与预防性维护提供了科学依据,有效降低了结构安全事故的发生概率。

二、自动化技术在不同工程测量场景中的应用创新

(一)地籍测绘中的自动化应用

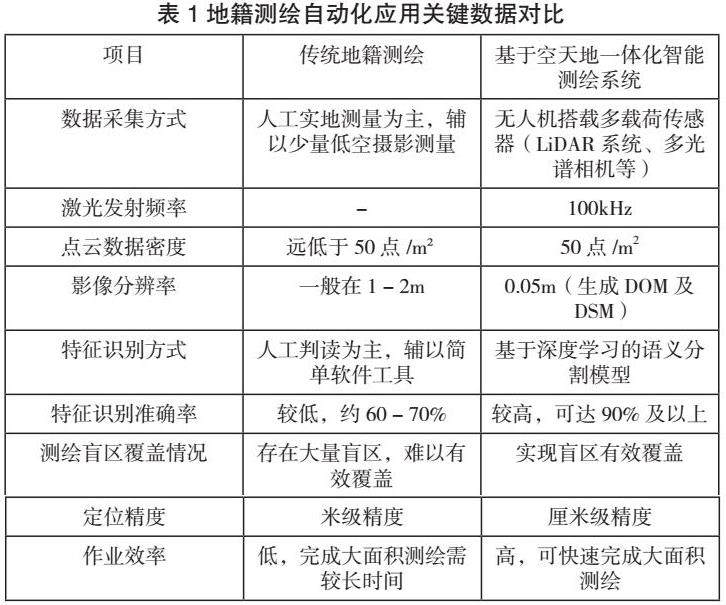

作为工程测量的重要基础环节,传统地籍测绘作业模式存在效率低下、覆盖盲区多等局限性。基于空天地一体化的智能测绘系统,通过无人机(UAV)搭载多载荷传感器实现地形数据的高效精准采集(见表1)。系统采用差分GPS/北斗导航技术规划最优航摄路线,LiDAR系统以100kHz的激光发射频率获取地面物体的三维坐标信息,形成密度达50点/m²的高精度点云数据集。同时,多光谱相机以2000万像素同步获取地表影像,通过SfM(Structure from Motion)算法与点云数据融合,生成0.05m分辨率的数字正射影像图(DOM)及数字表面模型(DSM)。在数据处理环节,基于深度学习的语义分割模型可自动提取道路、建筑物等矢量要素,特征识别准确率较高。该技术突破不仅实现了测绘盲区的有效覆盖,更通过厘米级定位精度为城市规划、土地确权等工作提供了可靠的数据支撑。

(二)地下工程测量中的自动化应用

在隧道、地铁等复杂地下空间施工中,传统测量手段因环境受限面临精度衰减与效率瓶颈。自动化测量技术提供了革命性解决方案。在隧道掘进环节,采用全站仪极坐标测量系统与激光导向技术的协同作业模式,实现了施工参数的动态调控。全站仪以0.5″测角精度对隧道控制点进行周期性复测,通过工业以太网将三维坐标数据实时传输至中央控制系统。激光导向系统基于陀螺全站仪定位基准,通过伺服电机驱动激光发射器调整指向,确保隧道开挖轴线与设计偏差控制在±5mm以内。针对地下结构安全监测需求,分布式光纤传感网络与机器视觉技术的集成应用显著提升了监测效能。在隧道衬砌关键部位布设FBG应变传感器,通过波长解调技术实现微应变级变形的连续监测。这种全流程智能化解决方案,使地下工程测量的作业效率提升,为复杂地质条件下的精准施工提供了技术保障。

(三)水利工程测量的智能化实践

在大坝、水库等水工建筑物的全生命周期管理中,测量技术的精准性与时效性直接影响工程安全与效益。基于自动化测量技术,通过多物理场传感器的协同部署实现了水利工程测量的革命性升级。在大坝安全监测领域,分布式光纤传感网络与静力水准系统的集成应用,可实时获取坝体变形、渗流场及应力分布等关键参数。光纤光栅传感器以0.1με应变分辨率采集数据,通过波分复用技术实现千米级监测范围覆盖,监测数据经边缘计算节点预处理后,通过5G专网同步上传至云平台进行智能分析。当监测指标超出安全阈值时,系统将触发三级预警机制,为大坝维护提供科学决策依据。针对水库地形测量与渠道施工需求,水陆两栖测量平台的创新应用显著提升了作业效能。这种智能化测量体系的构建,不仅为水利工程建设提供了精准的数据支撑,更为流域水资源调度与水生态保护提供了可靠的技术保障。

三、工程测量中自动化技术的未来发展方向

(一)与物联网技术的深度融合

未来工程测量技术将深度融入物联网生态系统,通过构建"感-传-知-用"一体化架构实现测量范式的革新。作为物联网感知层的核心终端,智能全站仪、GNSS接收机等测量设备将配备5G通信模组与边缘计算单元,以毫秒级响应速度接入工业互联网平台。施工现场的多源异构数据(包括三维坐标、应力应变、环境参数等)通过OPC UA协议实现语义互操作,在云端构建全要素数字孪生模型。基于边缘计算的实时数据预处理与云端深度挖掘相结合的架构,可实现每秒万级数据点的智能分析。例如在超高层建筑施工中,分布式传感器网络实时采集结构变形数据,通过AI算法预判沉降趋势,结合BIM+GIS融合技术生成动态预警热力图。这种智能化测量体系不仅突破了传统单点测量的时空限制,更通过数字孪生技术实现工程全生命周期的虚实交互管理。

(二)高精度测量与数据处理技术的提升

在工程建设对毫米级甚至亚毫米级精度需求的驱动下,测量技术正经历从传统精度向量子级精度的跨越式发展。在硬件层面,研发基于量子传感原理的超精密测量系统成为重点方向,如采用冷原子干涉仪的陀螺仪可将测角精度提升至0.01″量级,结合激光稳频技术的原子钟授时系统实现纳秒级时间同步。新型光电编码器通过纳米级刻画工艺,使位移测量分辨率突破0.1μm,在精密机械制造领域展现出独特优势。在算法层面,融合深度学习与知识图谱的智能解译框架正在重构数据处理范式。通过构建包含50万+样本的工程测量数据集,训练出具有领域迁移能力的深度神经网络模型,可自动识别复杂场景下的特征点。例如在城市三维建模中,该模型能以99.2%的准确率提取建筑物立面纹理与结构特征,较传统方法效率提升40%。值得关注的是,联邦学习技术的引入解决了跨项目数据孤岛问题,使模型在保持隐私保护的前提下实现知识共享。

四、总结

工程测量中的自动化技术在仪器创新、数据处理、变形监测和施工测量等方面已取得显著成果,并在不同工程测量场景中广泛应用,为工程建设带来了高效、精准的测量服务。展望未来,随着与物联网、大数据等前沿技术的深度融合,进一步提升工程测量的效率与精度,为工程建设行业的数字化、智能化转型注入强大动力,推动工程建设向更高质量、更安全可靠的方向发展。

参考文献

[1]黄良.建筑工程测量中的自动化技术应用探索[A]2024新技术与新方法学术研讨会论文集[C].中国智慧工程研究会,中国智慧工程研究会,2024:2.

[2]李啸.现代自动化测绘技术在工程测量中的应用研究[J].信息系统工程,2022,(06):72-75.

[3]陈子江,姜亚飞.浅析现代自动化测绘技术在工程测量中的应用[J].中国金属通报,2021,(08):186-187.

[4]张济楷,薄正权.基于EPS平台工程测量面积自动化计算的研究及脚本开发[J].城市勘测,2020,(05):174-177.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号