- 收藏

- 加入书签

第三方支付对中国商业银行中间业务的影响

摘 要:目前,随着我国第三方支付平台的快速发展,其支付方式与交易规模对商业银行中间业务影响显著。实证结果表明,互联网支付和移动支付对商业银行中间业务具有正向影响。且移动支付因起步早、发展快,影响程度更大。同时,第三方支付对不同类型商业银行的作用方向并不一致,国有控股银行因规模大、与第三方支付业务重合多、创新能力弱等原因,受其抑制作用明显;而全国性股份制和城市商业银行则与第三方支付更多表现为合作共赢。最后,本文提出了各类商业银行积极应对第三方支付的政策建议。

关键词:第三方支付;商业银行;中间业务

1 引言

2019年2月,习近平总书记明确提出了强化金融服务实体经济、服务人民生活的重要功能。我国金融体系中,商业银行依旧处于主导地位并发挥着巨大作用。近年来,在利率下行、互联网金融冲击下,商业银行开始着力发展中间业务、提升客户服务质量,以求能够持续健康发展。而第三方支付作为互联网金融组成中发展最早、最为基础的模式,以其便捷、高效的特点迅速扩大了用户量、增强用户粘性。根据易观的数据显示,2018年3季度中国非金融机构第三方综合支付业务的总体交易规模超过54.9万亿元。同时,第三方支付不断创新,扩大经营范围、加强场景建设,抢占了商业银行部分市场,但在一定程度上也促进了商业银行的创新改革。

对于第三方支付所带来的影响,商业银行该如何自处?向何方发力?目前,已有文献着重于探讨第三方支付对商业银行不同业务领域的影响,商业银行业务与第三方支付的优劣势比较及竞合分析等几个方面(Narayanasamy et al.,2011;Banerjee et al.,1994;贝为智,2011;姚梅芳和狄鹤,2017;段肖慧,2018),且大部分研究采用了理论分析与案例研究方法,而实证分析方法稍显不足。

本文的边际贡献在于,在理论分析的基础上对商业银行中间业务与第三方支付之间的关系进行了实证检验。一方面,通过利用2013-2017年我国19家商业银行的年度数据,探究第三方互联网支付与第三方移动支付两者分别对商业银行中间业务的影响;另一方面,则着重判断第三方支付对不同类型商业银行的作用机制。在此基础上,本文提出了促进商业银行发展的几点建议,以期帮助商业银行找到适合的发展道路,积极适应利率市场化,应对互联金融发展的挑战。

2 第三方支付与商业银行中间业务影响的理论依据

2.1 第三方支付的发展与特征

关于第三方支付的概念,目前未有准确定义。第三方支付是一种有别于商业银行的,具有信用担保中介作用的支付服务,包含网上支付、银行卡收单等业务。其中网上支付包含的互联网支付与移动支付是目前大众使用最为频繁的两种支付方式,在2018年第3季度中国第三方支付综合支付市场交易中分别占有11.9%和79.78%的市场份额。两种支付方式具有便捷高效、价格低等特点,使其迅速流行于大众间,规模迅速扩张,促进了第三方支付行业的发展,提高了第三方支付机构的竞争力。

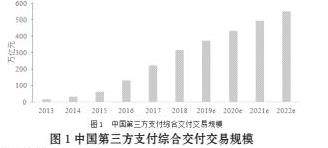

第三方支付的发展呈现四个特点:第一,第三方支付市场即将进入稳步发展阶段。受相关政策及严格监管的影响,第三方支付的增长速率不断减缓,根据艾瑞咨询发布的预测数据显示,中国第三方支付综合支付交易规模预计从2019年开始趋于稳步发展,如图1所示。第二,移动支付成为主流。凭借便捷的优势,移动支付迅速地侵占了第三方支付的大半个江山,在2017年网络支付的总规模占第三方支付交易总规模的68%,其中移动支付的部分便已占第三方支付交易总规模的55%,占据市场的主体地位。第三,行业高度集中。根据易观分析数据2018年第3季度中国第三方支付机构综合支付市场交易份额显示,支付宝、腾讯金融、银联商务分别以45.64%、32.11%和9.75%的份额位居前三位,且三者的总份额达到87.5%,占绝对主导地位。第四,服务趋向多元化、规范化。第三方支付借助积累的用户信息拓展业务范围,涉及银行的多种业务。同时,第三方支付平台不断丰富线下交易的场景服务,覆盖范围扩展到人民日常生活的各个方面。随着监管力度的加强、监管范围的完善,第三方支付也日趋规范、成熟。

2.2 第三方支付对商业银行中间业务的影响

商业银行的中间业务是指不构成银行的表内资产和负债,能形成银行的非利息收入的业务,主要包括银行卡业务、支付结算业务、代理业务、咨询顾问类业务、金融交易类业务等,具有低成本、低风险、高市场化、低透明度等特点。

随着第三方支付平台已经发展成为连接产业链上中下游商户资金流通的重要渠道,以其低廉的手续费用、灵活的服务模式迅速锁定了市场中的目标用户,逐渐成为商业银行中间业务、网上银行业务的竞争对手。虽然,商业银行也具备网上银行、柜台及POS机来结算业务,但受到支付宝及微信支付的较大影响,因为使用POS机支付,商家要向银行支付手续费用,而第三方支付平台则无需收费,或者费用较低。此外,使用支付宝支付还可进行跨区域支付结算业务,且无需收手续费,对商业银行的中间业务构成竞争威胁。

但一些关于第三方支付和商业银行之间合作关系的案例也受到广泛关注,例如,支付宝卖家向建设银行申请贷款,且申请过程和还贷过程都在支付宝账户内进行,合作后既满足淘宝卖家的需求,又增加了建设银行的信贷业务(陈月波,2008)。以上合作体现了我国不同模式金融机构的共同发展问题,也可用金融共生理论加以概括,性质和规模各异的金融组织可以在同一环境下,构成业务市场化交互关系,与我国目前第三方支付与商业银行之间博弈竞争的发展现状很契合。第三方支付通过市场竞争间接影响银行业发展,达到互利共生的格局(袁纯清,2002)。由此推知,本文提出以下假设:第三方支付对商业银行的中间业务产生正向影响。

3 第三方支付对商业银行中间业务影响的实证分析

3.1 样本及模型设定

3.1.1 数据说明

2013年前,移动支付还未发展起来,相关数据没有得到统计,故为了方便实证分析,本文选取了2013-2017年的样本数据,从国泰安数据库及各银行的年度财务报告中获取我国19家商业银行的年度数据。第三方支付数据来自易观平台公布的市场报告,作者手动收集。其它宏观变量,如国内生产总值数据都来自国家统计局网站。

3.1.2 变量选择

(1) 被解释变量

由于本文选取的银行规模不尽相同,中间业务收入会产生一定的差距,所以将中间业务收入占比(即手续费及佣金收入占营业收入的比值)作为被解释变量(IB)。

(2) 解释变量

目前,第三方互联网支付与第三方移动支付的发展不一致,为更好的分析其对商业银行的影响差异,故将两者分别作为解释变量加以考察。我们选取第三方支付综合支付市场规模(LTP)、第三方移动支付市场规模(LTMP)及第三方互联网支付市场规模(LTHP)的对数作为解释变量。

(3)控制变量

综合相关分析中间业务影响因素的文献,本文从宏观与微观两个方面选择控制变量。根据前人研究成果,宏观变量我们主要控制了居民消费价格指数(CPI),其高低一定程度上反映了我国通货膨胀或紧缩的情况,会推动商业银行经营结构、模式发生改变。微观控制因素主要包括:一是资本充足率(CAR)。该指标是商业银行总资本与其风险加权资产的比值,衡量了银行资产的安全状况及承担风险损失的能力。收益的产生会伴随一定风险,会影响中间业务收入。二是成本收入比(CIR),是营业费用与营业收入的比值,反映了银行盈利水平。商业银行中间业务的开展必然会产生营业费用,因此该指标会对中间业务收入产生影响。三是存贷比(LR)。该指标是贷款金额与存款金额的比值,衡量了银行流动风险的大小。四是净利差(NIM)。该指标是净利息收入与生息总资产的比值,反映存贷业务的收入情况,是发展中间业务的动因。虽然中间业务的占比在不断提高,但银行存贷业务仍占据主要的地位。

3.1.3 模型设定

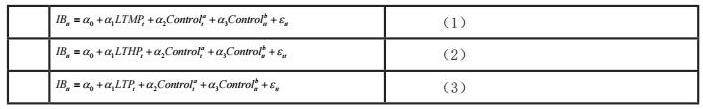

借鉴前人经验与研究成果,我们建立第三方支付对中间业务影响的实证回归方程,具体形式如下:

其中,i表示第i家银行,t表示时间。方程(1)-(3)分别是互联网支付规模、移动支付规模与第三方支付总规模对中间业务影响的回归方程;α1、α2、α3代表各变量的前系数;εit为随机干扰项。

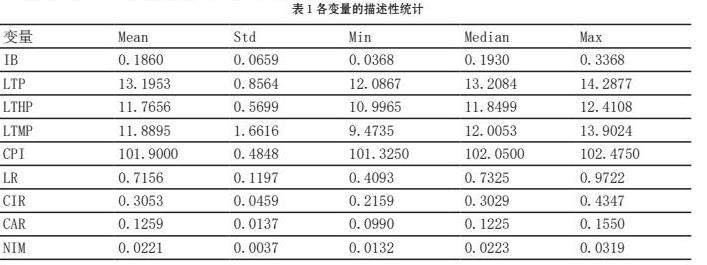

3.1.4 描述性统计与相关性分析

通过对数据进行描述性统计分析,了解数据特征,得到表1。

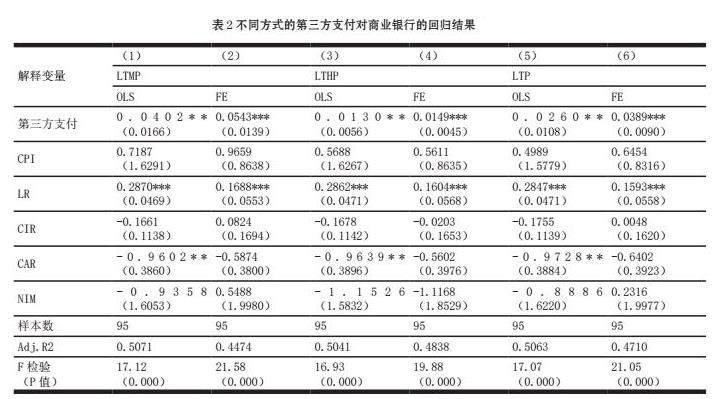

3.2 不同方式的第三方支付的实证结果

接下来,我们分别对方程(1)和(2)进行了检验,即分析第三方互联网支付和第三方移动支付分别对19家商业银行中间业务的影响。表2中给出了最小二乘法(OLS)和固定效应(FE)两种回归方法的结果,结果显示,解释变量第三方互联网支付(LTHP)、第三方移动支付(LTMP)、第三方支付总规模(LTP)都与被解释变量IB的相关系数在OLS法下通过了5%的显著性水平检验,在FE法下通过了1%的显著性水平检验,且系数为正,意味着无论是哪种第三方支付方式,对商业银行中间业务的积极作用要大于负面作用,证实了我们提出的假设。同时,第三方移动支付的系数小于互联网支付的系数,说明商业银行积极应对挑战,改革创新,开展移动支付的业务,推出手机银行APP,对传统支付方式进行创新与补充,因而提高了中间业务收入。

其它控制变量中,资本充足率(CAR)对商业银行中间业务收入产生负效应,CAR是资本总额对风险加权资产的比率,若要改变当前银行扩张但资本限制的困境,就需从改变经营模式,调整业务结构。其中,风险权重较低、资本占有较少、综合回报较高的中间业务应得到大力的发展。存贷比(LR)对商业银行中间业务收入产生正效应。LR衡量了银行流动风险程度,这一结果表明,银行流动性风险越高,则银行中间业务收入越大,盈利能力越强,也符合我们的预期与现实情况。其余变量均未通过显著性检验。

3.3 第三方支付对不同类型商业银行中间业务的影响

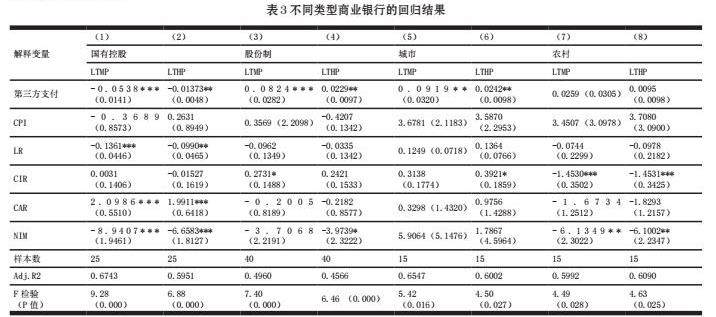

最后,我们将商业银行分类为国有控股商业银行,全国性股份制商业银行、城市商业银行与农村商业银行四种类型进一步分析,以期寻找不同第三方支付方式对各类型商业银行中间业务的差异化影响。这里由于这四组分类都是“大T,小N”型,最后选择混合效应模型进行检验。

如表3所示,模型(1)和模型(2)反映的是五大行中间业务受到第三方支付方式冲击的情况。拟合调整的R2分别为0.6743和0.5951,F检验及其对应P值都通过了统计检验,说明模型构建合理。第三方互联网支付、移动支付与五大行中间业务之间是负相关关系,说明第三方支付的发展侵蚀了五大行的中间业务,由于体量较大,其五大行开拓中间业务的能力有待提高,第三方支付成为倒逼五大行进行创新改革的动力,只有转变传统的业务模式,扩展中间业务,加强与第三方支付合作,才能避免恶性竞争,进而提高商业银行的盈利水平。

模型(3)和(4)反映的是全国性股份制银行的情况。从实证结果看,我们发现全国性股份制银行的中间业务受到第三方支付的正面促进作用,LTMP和LTHP通过了5%和1%的显著性水平检验,系数为正,可见两种支付方式均提升了股份制银行的非利息收入占比,股份制商业银行凭借着其自身努力扩展客户资源的强大动力,以及加强自身移动平台的建设,锁定了市场上大量的客户资源。第三方支付的资金依托股份制银行,帮助其支付业务向深度扩展,对商业银行盈利能力产生促进作用。与之影响相同,城市商业银行的中间业务也受到第三方支付的积极影响,从模型(5)和(6)的回归结果可以看出,相对于股份制银行,互联网支付和移动支付对城市商业银行中间业务的影响更大,这主要是因为城市商业银行“船小好掉头”,改革负重小,适应并容易吸收新兴事物,与互联网结合最为密切。

从模型(7)和模型(8)的回归结果可见,第三方支付对农村商业银行的作用并不显著,很可能由于农村商业银行起步较晚,客户群体规模小,且较为固定,对新兴事物并不敏感,与第三方支付的共生价值还未发挥效力。总之,第三方支付对不同类型商业银行的表现不同。

其它控制变量在不同类型商业银行中也表现不同。LR对国有控股商业银行、股份制商业银行和农村商业银行的中间业务产生抑制作用;CAR对国有控股商业银行的中间业务收入影响为正,对其他商业银行表现不明显;CIR降低了农村商业银行的中间业务;NIM的增加会缩减整体商业银行的中间业务,五大国有控股银行表现更为明显。

4 结论与建议

本文在理论分析的基础上,实证检验了商业银行中间业务与第三方支付之间的关系。一方面,通过利用2013-2017年我国19家商业银行的年度数据,探究第三方互联网支付与第三方移动支付两者分别对商业银行中间业务的影响;另一方面,则着重判断第三方支付对不同类型商业银行的作用机制。结果显示,第三方互联网支付与移动支付对中间业务均起到了促进作用,意味着我国金融共生阶段的存在与发展。同时,第三方支付对不同类型商业银行中间业务的影响存在异质性。综上所述,不同类型的商业银行应根据自身情况调整利润收入,适度增加中间业务收入,在保持互联网支付稳定的同时,也要继续进行移动支付的与时俱进,协调两者的发展,差异化地应对第三方支付带来的冲击。

(1)以客户为中心加强场景运用

第三方支付率先进行对场景的开发,迅速取得了优势,使得商业银行扩展场景业务的成本增加。面对如此困顿的局势,商业银行一方面需要与商户合作,打进这些场景中,加强宣传力度的同时,发现大众刚性需求,做到以客户为中心。另一方面完善自身移动支付,嵌入到场景中,加强与科技企业在互联网技术上面的合作,提高性能,为客户提供新服务新体验,比如保障安全的前提下简化流程,丰富产品种类等。

(2)建设大数据队伍

随着商业银行数字化转型进程的推进,多来源、广渠道、全覆盖的数据要求商业银行储备这方面的专业人才。第三方支付平台的人员专业面较广,涉及金融、IT、信息等多个领域,员工年龄较低,更具活力与创造力,而商业银行人员专业主要集中在经济、金融领域,从事信息技术,分析方面的比重较小,但这恰恰是当前局势下,商业银行需要注重和改善的方面。因此,组建一支专业的人才队伍对增强商业银行的竞争力尤为重要。

(3)打造差异化市场竞争力

各类银行对第三方支付的反应不同,为更顺利应对第三方支付带来的影响,商业银行应该围绕各自的战略定位培植核心竞争力、实施差异化的经营策略,不断扩展中间业务比例。国有控股商业银行可借助其庞大的客户群体与资产规模的优势做大中间业务。全国性股份商业银行应着重在市场研发,发现潜在用户增加中间业务收入。地方性商业银行规模较小,可利用地方优势,加强品牌宣传,吸引更多客户。

(4)把握机遇进行内外整合

第三方支付的监管制度正不断规范与完善,一定程度限制了第三方支付短期的业务拓展,而商业银行应当抓住有利时机,进行自身优势的挖掘与利用,促进线上线下融合,拓展业务范围,多方位进行结构改革。同时,在国家暂停发放第三方支付合法牌照的背景下,我国商业银行可通过与第三方机构合作或者直接收购加入互联网金融的浪潮,利用互联网金融的信息提高商业银行电子商务的服务水平。此外,中央银行规定支付机构需在商业银行开立备付金专用存款账户,且只能选择一家商业银行作为备付金存管银行,故商业银行可利用第三方支付机构吸附资金的能力,成为第三方支付机构的备付金存管银行,增加中间业务收入。

参考文献

[1]贝为智.第三方支付平台对商业银行经营的影响与对策[J].区域金融研究,2011,(1).

[2]陈月波.我国网上银行与第三方支付关系研究[J].浙江金融,2008,(6).

[3]段肖慧.我国商业银行中间业务相对于第三方支付的SWOT分析[J].金融经济,2018,(2).

[4]袁纯清.金融共生理论与我国城市商业银行改革[M].北京:商务印书馆,2002.

[5]姚梅芳,狄鹤.基于移动互联网的第三方支付对商业银行盈利水平的作用机制[J].当代经济研究,2017,(12).

[6]Banerjee, A.V.,Besley, T. and Guinnane, T.W. The Design of Credit Cooperative with Theory and A Test[J]. Quarterly Journal of Economics,1994,(6).

[7] Narayanasamy, K., Rasiah, D. and Tan, T.M. The Adoption and Concerns of E-finance in Malaysia[J]. Electronic Commerce Research,2011,11(4).

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号