- 收藏

- 加入书签

基于嵌入式开发并应用于汽车前挡风玻璃自主调节外部可变光对驾驶员的影响

摘要:前照灯是汽车在夜间、黄昏等光线环境差的路况上行驶时不可或缺的照明设备,能够辅助驾驶员获取明亮清晰的观察视野。但在会车、超车等行车场景时,一些驾驶员滥用远光灯的行为导致其他道路使用者眩目、疲劳,增加交通事故生的概率。随着嵌入式技术与汽车照明技术的进步,汽车前挡风玻璃的自主智能化有效提升夜间驾驶的安全性和舒适性,成为未来的发展趋势。综述汽车前挡风玻璃的在安全性、规范性、智能化趋势和设计造型等方面对于驾驶员、汽车产品和交通安全的重要影响。本项目将基于嵌入式的开发与应用,使得汽车前挡风玻璃可实现外部环境可变光自主调节。

关键词:嵌入式开发;防炫目;前挡风玻璃

引言:

汽车前照灯之所以重要是因为它密切影响着夜间的交通安全。近年来,在公路交通方面的数据统计研究显示,夜间 18:00~21:00 时间段是全天交通事故死亡人数最多的时间段,而且在 18:00~21:00 和 21:00~24:00 两个时间段的交通事故死亡人数还有继续增长的趋势。根据美国国家公路交通安全管理局(National highway traffic safetyadministration, NHTSA)的数据分析,夜间行驶交通事故的死亡率比白天高 3 倍。夜间的交通事故对行人造成的死亡率比白天多 7 倍,对行人造成重伤的概率也显著高于白天。RAYNHAM 等和FOTIOS 等 的研究均表明,与白天相比,夜间交通事故与交通环境光线条件差、夜间照明贫乏、驾驶视野受限等因素密切相关。

高强度的汽车照明和一些驾驶员滥用远光灯易使其他道路使用者眩目,同样严重威胁了公路交通安全。相关研究证实了过度的强光所带给驾驶员的负面影响,比如当路面上的光照强度超过 0.2 cd/m 2时,驾驶员能够看到行人的距离会减少。尤其是随着汽车照明技术发展,现有的前照灯的光源照射强度越来越高,甚至有不符合标准的前照灯流入市场,高强度前照灯对道路上的其他驾驶员的所造成的眩目问题也更加严重。驾驶员眩目时,眩目光源发出的强光远超背景亮度,会对视觉场中的其他地方产生掩蔽效应,降低了对夜间道路的观察能力,从而容易导致交通事故的发生。[1]

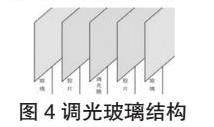

人体健康医学资料显示,眼睛能够承受可见光的最大亮度约为 106 nit,对应光照强度约为1 332. 42 Lux ,视觉暂留时间约为 0. 1 -0. 4 s。随着亮度增加,瞳孔会随之缩小,当亮度达到一定数值时,即使瞳孔缩到最小,眼睛还是会呈现眩目甚至失能状态。在汽车行驶过程中,导致驾驶员出现眩目失能的现实工况大致有 4 种:夜间行车遭遇对向车辆远光灯直射;迎着朝阳或夕阳行车受到阳光直射;设置在高速公路或十字路口的监控聚光灯直射;车辆驶出隧道口或地库口迎来晴空烈日直射。无论哪种情况下的眩目失能都会使驾驶员短暂视盲,对行车安全性和舒适性造成不利影响。从光学角度出发,解决眩目问题可以采取下列措施,第一从眩目光源发光强度入手,会车时自动切换远、近光灯;第二从眩目光线传播路径入手,设法反射、散射或吸收眩目光线;第三从驾驶员瞭望模式入手,用视野成像代替直接观察。眩目光源种类较多,它们都有各自的属性和用途,仅仅因为它们能够引起驾驶员眩目就想改造那些光源是不现实的。视野成像只能显示在幅面有限的屏幕上,作为慢速倒车辅助观察尚堪当其用,为了躲避眩光而令驾驶员转移视线关注屏幕必将给正常行车带来极大风险。既然第一、第三条措施都难以实施,那就应该集中精力在第二条措施上寻求突破。虽然眩目光源各不相同,但光线都要穿过前挡风玻璃,若用调光玻璃作为前挡风玻璃来适时降低其透光率,便可以降低驾驶员眼睛承受的光照强度,这种主动防眩目方案应该具有可行性。[2]

眩光对驾驶员的危害:

眩光是视野范围内由于亮度的分布或范围不适宜,在空间或时间上存在极端的亮度对比,造成人视觉机能下降的强光。随着视场亮度的增加,产生不舒适眩光司机有不舒适的感觉,但尚未影响其视觉功能;随着亮度的增加,不舒适感逐渐严重并伴随有视觉功能降低,这时既有不舒适眩光,又产生失能眩光;再增加亮度时,视觉功能将受到严重影响,甚至消失而暂时失明--强光盲,这时无舒适与否可言。夜间行车时,司机间断地受到对向车辆前照灯强光的照射,可能出现失能眩光。

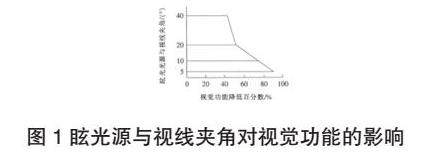

要达到行车安全、快速、舒适的目的,驾驶员必须能清楚地观察到前方一段距离内的道路情况,必须获得道路前方隐蔽的线形、景物所给予的暗示等对安全行驶有用的视觉信息。但在夜间行车条件下,除其他因素外,受眩光干扰,所获得的视觉信息质量将显著降低,行车比白天更困难、更危险。司机遇到强光直射时,常将头转向一边,使视线与强光束间的夹角增大来避开强光以减弱眩光作用。眩光光束与视线的夹角同视觉功能降低程度的试验结果见图1。

从图1可以看出,视线与光源的夹角越小,视觉功能降低越大,视线与光源角度在20°~40°时对人的视力影响变化不大,对人眼睛视觉影响较大的角度为5°~20°对驾驶员能造成眩目的光线主要集中在与驾驶员视线成5°~20°角的光线上。

眩光源分析:

汽车前照灯的灯光大部分集中在车的正前方,形成两个不规则的锥型(如图2所示)。从图2中可以看出,车辆前照灯光线中,分布在锥型内部的光线在车辆的正前方部位,不会造成眩目;能造成眩目的光线是分布在锥型外的照向车辆两侧的散光。

两车相距太远时,灯光强度达不到眩目程度;距离太近时,由于光线和视线的角度太大,也不会造成眩目;两车相距10~60m是造成眩目程度最大的距离段,此时灯光的强度以及驾驶员视线和光线的角度都达到了眩目的条件。图3是两车相距15m时灯光照射情况的侧面图。

从图3可看到相向两辆车的前照灯的辐射范围,能造成眩目的就是这些交汇光线。

技术路线:

一、光线监控系统:通过4个光敏电阻所形成的外部光线监控方形矩阵,来实现对挡风玻璃外部环境光线信号改变的接收,然后将信号转化成脉冲信号传递到下一梯级,这一系统只为实现精准监控外部光线的强弱变化;

二、光信号稳定传输系统:使用4个采样保持电路对上一梯级转化而的光源信号进行稳定传输,使系统保持连续完整性,提高整个系统运行的续航能力:

三、假性信号去除系统:通过两个低通滤波器实现对信号的分离作用,将无用的假性信号去除,使有用的光源信号传递到下一个梯级,实现信号转化的去杂,使得外部环境反应的信号得以精准实现接收,提高了挡风玻璃材质转化的有效性,同时也使得系统能接收到正确的信号,作出正确的控制;

四、挡风玻璃材质转化系统:通过两个stm32单片机来实现对上一梯级传输的脉冲信号,合理的作出控制,使得挡风玻璃的材质随着接受的脉冲信号的不同进行不同的转化,及时调节不同强度外部环境光源的改变所对挡风玻璃造成的照射现象,这一系统采用仿生技术,模拟章鱼,乌贼等海洋生物的变色能力。

结语:

现在无论是公路上使用的利用遮光原理防眩的防眩设施还是汽车前照灯的防眩设计上都存在不足之处,都不能完美地解决防眩目问题,特别是现代防眩设计上要加入艺术性和美观性,给防眩设计又带来了一些新问题。总之,随着汽车数量的快速增长、交通量的不断增大,对防眩问题关注的加大是公路交通发展的必然趋势。

参考文献:

[1]周绍栋,聂畅,张辉等.汽车前照灯发展综述与智能化趋势展望[J/OL].机械工程学报:1-21[2024-02-16].

[2]付君伟.一种汽车前挡风玻璃防眩目试验研究[J].上海汽车,2020(02):29-32.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号