- 收藏

- 加入书签

从2008到2022:基于语料库的美国《华尔街日报》两次北京奥运涉华报道中的中国形象探析

摘要:本研究在批评话语分析视角下,自建小型语料库,比较了美国《华尔街日报》在2008年北京奥运会和2022年北京冬奥会涉华报道中建构的中国国家形象,探讨两次奥运会报道中美国《华尔街日报》所塑造的中国形象的异同,并深入分析了产生这些异同的原因,从而揭示1)西方媒体构建中国形象的议题设置、语言手段等,2)中国十四年来综合国力的提升对涉华报道的影响,以期为提升中国国际传播效果,加强国家形象建设,提高国际话语权提供事实依据与建议。研究结果显示,《华尔街日报》在两次奥运会报道中均将“人权”、“自由”等概念政治化、工具化,建构了复杂且负面的中国国家形象,这与新闻客观公正原则背道而驰,而两个时期形象的差异主要集中在经济、文化和体育等方面,《华尔街日报》塑造的中国形象是现代化、多元化的,但仍有政治偏见存在。

关键词:新闻报道;《华尔街日报》;语料库;北京奥运会;北京冬奥会

1.引言

美国学者Boulding最早提出“国家形象”这个概念,它包括地理空间维度、心理态度维度和物理实力维度,综合了一国对本国的认知以及其他国家对该国的认知[1]。在塑造国家形象的过程中,主流媒体发挥着非常重要的作用[2]。

重大新闻事件对国家形象的塑造具有重要研究意义[3]。奥运会作为参与国家和人数最多、覆盖面最广的全球第一大体育盛事,具有重要意义和深远影响。2008年,第29届夏季奥运会在中国北京举办,2022年中国再次在北京举办了第24届冬季奥林匹克运动会,北京成为世界首座“双奥之城”。两次奥运盛会在北京举办,对中国国家形象的塑造来说,既是机遇,也是挑战。2008年和2022年两次奥运会间隔十四年,十四年时间见证了中国的变迁与发展。

2.文献综述

2.1基于语料库的批评话语分析

20世纪70年代末,批评话语分析(Critical Discourse Analysis)兴起,因其跨学科视角、政治关怀和通过语言分析实现社会批判的目标而备受瞩目[4]。费尔克劳指出,批评话语分析是一种研究语言、权力与意识形态关系的框架[5],揭示了社会现实与话语实践之间的辩证关系。它的目的在于揭露意识形态对话语的影响,话语对意识形态的反作用,以及两者如何受社会结构和权力关系的影响[6]。然而,在批评话语分析中,常常受到人为预设和主观判断的影响,导致研究的客观性下降,基于语料库的批评话语分析将定量分析与定性描述相结合,提高了研究的客观性。

2.2 奥运与中国国家形象研究

随着北京“双奥”的成功举办,关于国家形象的研究呈现出与奥运紧密结合的趋势。2008年北京奥运会成功举办后,许多学者开始研究中外媒体的报道。随着北京冬奥会的举办,对其国内外报道也引起了学术界的关注,对中外媒体呈现的中国国家形象进行了研究。部分学者对2008年北京奥运会和2022年北京冬奥会进行了对比研究,但对国外媒体报道的对比研究较少。本文通过分析《华尔街日报》对两次北京奥运会的报道,探究其建构中国形象的策略,揭示两次报道的相同点与不同点,并探究背后原因,从而揭示1)西方媒体构建中国形象的议题设置、语言手段等,2)中国十四年来综合国力的发展对涉华报道的影响。

3.研究设计

3.1语料选取

本研究选取《华尔街日报》作为研究样本。《华尔街日报》作为西方主流媒体之一,在社会舆论和国际舆论方面都有着广泛且深远的影响力,能够体现美国对于中国的主流看法。在华尔街日报官网(https://www.wsj.com/)输入 “Beijing Olympics”,搜集2008年北京奥运会涉华报道47篇,2022年北京冬奥会涉华报道40篇,分别建立两个小型语料库,2008年北京奥运会语料库总形符数为22521,2022年北京冬奥会语料库总形符数为34840。2008年由于互联网技术发展水平相对较低、纸媒繁荣等客观原因,关于北京奥运会的报道篇幅较短,两语料库在篇章数量和总量上略有差异。

3.2文本分析软件及版本

笔者将收集到的语料进行文本清理后导入。通过高频词列表、索引行和词簇列表等分析类别来呈现数据,以便对媒体的相关新闻报道进行文本对比分析。

4.分析结果与讨论

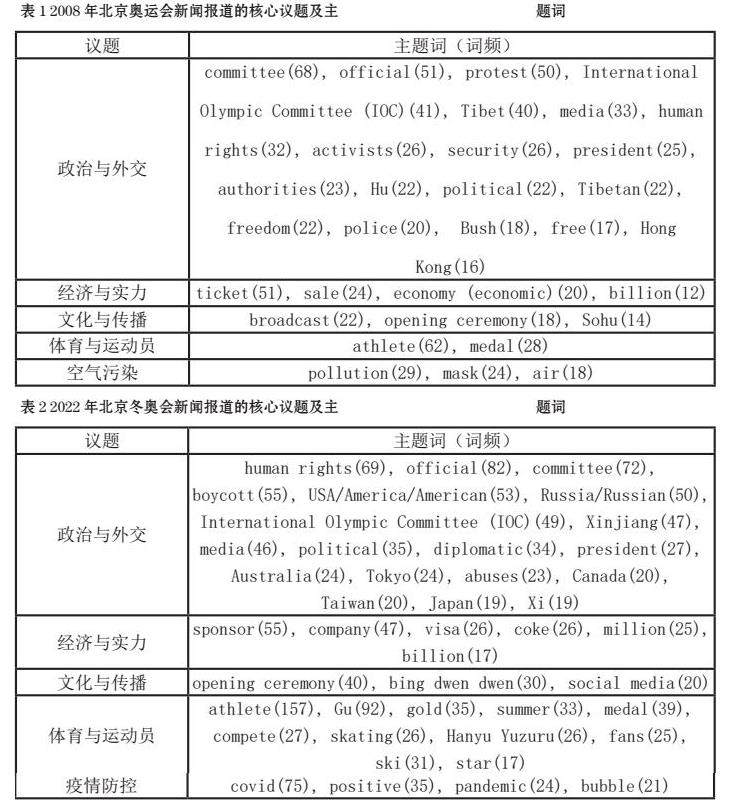

运用语料库工具,笔者对高频词表中的实义词进行归类与总结,按类别划分,发现2008年北京奥运会的报道内容主要集中在政治与外交议题、经济与实力议题、文化与传播议题、体育与运动员议题和空气污染等5大议题(表1),2022年北京冬奥会的报道内容则主要集中在政治与外交议题、经济与实力议题、文化与传播议题、体育与运动员议题和疫情防控等5大议题(表2),在两次奥运会均涉及的政治与外交、经济与实力、文化与传播、体育与运动员等议题中,关注点和报道角度有相同之处,也有不同之处。

4.1 政治与外交议题

由表1和表2可以看出,无论是2008年还是2022年,《华盛顿日报》对中国奥运报道中涉及大量政治外交类词汇。媒体运用新闻背景,引起受众对中国非体育领域问题,如人权、政府、空气质量、防疫等的关注,同时弱化中国为举办冬奥会做出的种种努力

在2008年,报道便以“人权问题”为借口,将“人权”政治化、武器化、工具化,不断向中国施压,强化意识形态方面的政治对立。2022年,“人权”依旧是西方报道抹黑中国形象的主要武器,损害中国在西方读者心中的形象。

2008年与2022年对比来看,“人权”、“自由”等依旧是污名化中国的主要手段,《华尔街日报》在国内地区治理问题上指手画脚,而这些议题的报道都有消息源不明、猜测和主观判断等现象,缺乏客观性。

4.2 经济与实力议题

《华尔街日报》作为一份财经类报纸,对经济方面的报道不在少数。由于经济类的报道一般带有数据,相对较为客观,大部分报道肯定了中国的经济发展水平,但部分仍带有质疑色彩。

2008年的报道是肯定与质疑并存的。质疑现象在2008年的部分报道中较为明显,例如“China scrambles on construction”中“scramble”一词体现了“艰难地完成”的负面语义韵,表达了对中国筹备奥运会能力的质疑。2008年的大部分涉及经济与国家实力的报道较为客观,持肯定态度,塑造了一个认真努力、脚踏实地、经济快速发展的正面中国国家形象。

随着中国综合国力和经济实力的提升,对筹备能力及经济实力提出质疑的文章在2022年已经难以看见,十四年来,中国经济与国家实力飞速发展,媒体报道塑造了一个现代化的中国形象。

4.3文化与传播议题

从表1与表2中能够看出,2008年和2022年两次奥运的开幕式(opening ceremony)被高频提及。2022年的冬奥吉祥物“冰墩墩(Bing Dwen Dwen)”也出现在几篇报道中。

中国奥运会的开幕式可谓是精彩绝伦,展示中国特色的同时,也具备国际视野,吸引了国内外关注。2022年,搜集的报道中并未出现单纯对开幕式的报道,更多的只是将开幕式这一事件作为引子,进而进行政治、经济、疫情防控等方面的报道,大多有负面色彩。2022年冬奥吉祥物“冰墩墩”出圈,在《华尔街日报》的报道中,传递了“冰墩墩”十分受欢迎、国内外运动员均非常喜爱、大家争相购买等信息。

比较而言,2008年北京奥运会的开幕式比2022年北京冬奥会获得更多正面评价,这其中有客观因素,但也有复杂国际形势造成的报道失真。2022年北京冬奥会憨态可掬的熊猫吉祥物“冰墩墩”出圈,吉祥物作为国家形象的代表和文化的体现,对中国形象的塑造产生正面作用。但也有报道并非单纯报道文化与传播议题,而是以此为引,报道其他政治、经济类内容,表达负面信息。

4.4 体育与运动员议题

体育类报道的主题主要聚焦在运动员、奖牌榜和各项赛事上。从搜集的语料来看,2008年《华尔街日报》的报道聚焦于中国奖牌榜总体情况、赛事情况,报道内容客观,同时并没有用大量笔墨去描写运动员个人。2022年的涉华报道中则出现了两位高频提及的运动员,一位是中国运动员谷爱凌,另一位是日本花样滑冰运动员羽生结弦。

在报道羽生结弦时,《华尔街日报》提及了中国官方媒体和粉丝都对羽生结弦的花滑技艺、外表、运动员精神等有很高的评价,尽管他代表的是对手队伍。中国观众给予了他热烈的欢迎和支持。这样的报道塑造出包容、友好的中国形象。

在报道中国运动员谷爱凌时,侧重呈现谷爱凌的个人成长经历、参赛经历、赛后采访发言、中国观众对她的支持以及公民身份方面的争议。

2008年《华尔街日报》的报道在奖牌榜和赛事方面基本可以做到客观中立,但2022年在运动员、体育比赛等方面有将体育政治化的倾向,报道中含有政治色彩,表达了西方对华的偏见。

4.5 空气污染与疫情防控议题

空气污染和疫情防控是两次奥运会中不重合的议题,空气污染在2008年涉华报道中高频提及,疫情防控则存在于2022年。提升空气质量和防疫都是两次奥运会的重要任务,中国为此付出了巨大努力,但从搜集的语料来看,《华尔街日报》的报道重心并未放在中国为此做出的努力和取得的成绩上,而是表达出质疑的态度,相关报道中也存在表达负面语义韵的词汇。

从表1可以看出,2008年pollution(污染), mask(口罩), air(空气)等词高频出现。报道中也经常出现“Smog Games”(雾霾奥运会)一词,意图用这个标签不断加强读者心中“中国空气污染严重”这一负面印象。

从表2中可以看出2022年北京冬奥会有大量关于疫情防控的报道,“covid”高频出现。同时,不断报道运动员新冠检测为阳性(positive)新闻,塑造了一个危机重重的冬奥会。《华尔街日报》对中国的“清零政策”提出了质疑。然而,事实上,面对疫情的威胁,中国政府采取了积极的防控措施,有效地遏制了病毒的传播,并为运动员提供了安全稳定的比赛环境。《华尔街日报》对中国的防疫政策存在偏见,忽视了中国在抗疫方面取得的成就,报道偏离了真实情况,损害了中国的国际形象。

5.结语

中美两国在政治、经济、文化方面的差异导致形成不同的社会意识形态,而《华尔街日报》作为舆论工具,文本中也会隐含一定的意识形态。因此,作为读者,要培养批判性思维和阅读分析意识,探析新闻话语背后不同媒体的报道意图,正确理解新闻实质的目的。

参考文献:

[1]Boulding Kenneth E. National images and international systems[J]. Journal of Conflict Resolution, 1959(3) : 120-131.

[2]胡开宝, 李鑫. 基于语料库的翻译与中国形象研究: 内涵与意义[J]. 外语研究, 2017, 34(4):70-75.

[3]曹韦, 赵媛媛. 阿根廷主流媒体中的中国形象: 基于对“中共十九大”报道的批评话语分析[J]. 西安外国语大学学报, 2019(3): 37-42.

[4]唐丽萍, 美国大报之中国形象的语料库语言学方法辅助下的批评话语分析[M]. 北京: 高等教育出版社, 2016.

[5]Fairclough,N. Language and Power[M]. London and New York: Routledge, 2005: 6.

[6]张德禄, 刘秀丽. 批评话语分析中的词汇语法[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2011, (02): 101-106.

作者简介:翟欣然(2002—),女,汉族,山东省青岛市,曲阜师范大学外国语学院 本科,话语分析,山东省济宁市曲阜市 273100

基金项目

2022年度山东省大学生创业训练计划项目“美国主流媒体涉华报道叙事策略对比研究——以两次北京奥运会的报道为例”(项目编号:S202210446043)。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号