- 收藏

- 加入书签

基于SPSS的社交网络媒体影响下青少年的心理健康状况分析

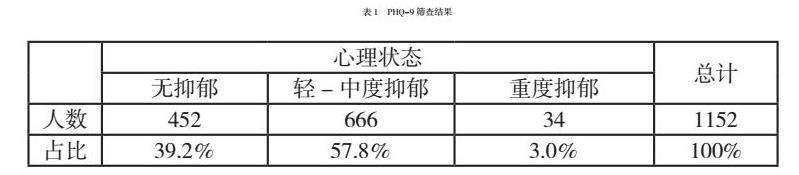

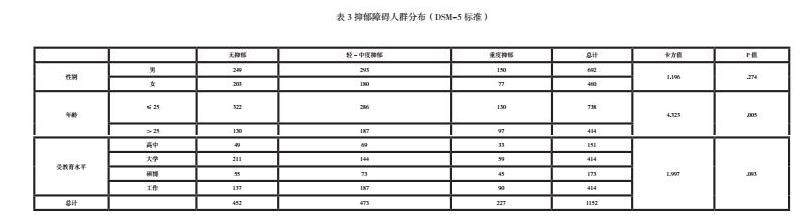

摘要:目的:评估当今受社交网络媒体影响下青少年人群的心理健康状况变化、抑郁障碍发生率以及对日常活动的影响。方法:采用PHQ-9健康问卷,添加生活状态调查元素对1200名青少年进行问卷调查,运用SPSS26对数据进行。结果回收问卷1152份,回收率为96.0%。调查评分判为无抑郁、轻中度、重度抑郁人群占比分别是39.2%(452例)、57.8%(666例)、3.0%(34例)。调查人群中符合DSM抑郁障碍诊断标准的占19.7%(227例),其中年龄小于25岁130人,大于25岁97人;受教育水平处于硕博生阶段的人群患抑郁障碍的比例为26.0%(45例),高于其他组别并有统计学意义(P<0.05)。结论:大多数人群表现为轻中度抑郁,学业情况与是否患有抑郁障碍呈显著相关性。多数的轻中度抑郁障碍患者日常生活未受到严重影响,严重抑郁障碍患者日常生活绝大多数受严重影响。

关键词:青少年;心理健康;抑郁障碍;社交网络媒体

抑郁症是以持久而显著的心境低落为基本症状的一类疾病。《2022年国民抑郁症蓝皮书》显示,我国青少年抑郁症患病率已达15-20%,抑郁症患者中18岁以下占30%。社交网络等网络成瘾在抑郁障碍的发生发展过程中起到了重要作用,合理的干预青少年群体社交行为可以一定程度上防止抑郁障碍的发生[1]。同时抑郁障碍的治疗疗程长且复发率较高,易对青少年的身心健康与社会交往造成严重影响如影响学业、增加自杀风险等[2]。

本次研究通过调查问卷的方式对浙江省内青少年的心理健康状况进行随机抽样调查,线上问卷较线下调研高效便捷、经济、数据分析便捷、不受地域限制,尤其针对抑郁相关调查还具有隐私性、覆盖面广和真实性更强。问卷以PHQ-9健康问卷为基础,加入简易中医表型和生活状态问卷等元素。以问卷评分为依据,对调查人群的抑郁状况进行初步判定,探索青少年群体的抑郁障碍的发生率和日常活动的影响、医疗救助现状及相关性,为进一步研究青少年的心理健康状况以及治疗抑郁障碍提供科学依据。

1对象与方法

1.1研究对象:调查对象为浙江省内青少年,《中长期青年发展规划(2016—2025年)》中定义青少年为14-35周岁的青年,本研究因考虑多方面因素,限定研究对象为14—25岁范围内的青少年群体。14岁普遍进入青春期,受到激素和环境影响,自我心理开始出现但为成熟,易受到影响。而25岁以后普遍进入社会开始工作,实现从学校到社会的转变,这一过程会受到更多因素影响心理健康状况。

1.2通过网络链接进行随机问卷调查,共发放调查问卷1200份,回收问卷1152份,回收率96.00%。本资料中PHQ-9抑郁测评量表Cronbachα信度系数为0.680。1152个受调者中,男性692人,女性460人;25岁以下738人,25岁以上414人;高中在读151人,大学在读414人,硕士在读121人,博士在读52人,已经就业人士414人。

1.2.1调查方法:采用调查问卷的方法对浙江省内青少年抑郁水平进行随机抽样调查。调查开始前,研究人员向受调者说明研究内容及注意事项,由受调者自行填写问卷,问卷填写完毕后,由研究人员回收问卷并评估问卷的有效性,剔除不符合要求的无效问卷。

1.2.2调查工具:采用以PHQ-9抑郁筛查量表设计的调查问卷。①PHQ-9抑郁筛查量表[3]是以《精神疾病诊断与统计手册第五版》(DiagnosticandStatisticalManualofMentalDisorder-V,DSM-V)为标准而制定的,是一个简洁而行之有效的筛查量表。PHQ-9抑郁筛查量表共包括9个条目,按症状出现频度评定,分4个等级:“几乎不会”、“有几天”、“一半以上”、“几乎天天”,条目计分规则为:将“几乎不会”到“几乎天天”分为0、1、2、3四级评分。总分0-27分,其中0-4分为无抑郁状态,4-9分可能有轻度抑郁,10-19分可能有中度抑郁,20-27分可能有重度抑郁。本文统一采用以DSM-5抑郁障碍的诊断标准,加入了生活状态调查等元素。

1.2.3统计学方法

统计学方法采用SPSS26.0统计软件对问卷数据进行统计分析。问卷评定的心理状态的结果采用卡方分析来分析抑郁状态和各种社会相关因素之间的相关性。设P<0.05为差异有统计学意义。除此之外,本文还以频数分布表描述统计资料的分布特征。

2结果

2.1心理状况评定结果

根据PHQ-9抑郁筛查量表调查结果表1可知,在受调查者中,心理状态为没有抑郁(0-4分)的452人,占比39.2%;轻中度抑郁(5-19分)666人,占比57.8%;重度抑郁(20-27分)34人,占比3.0%。

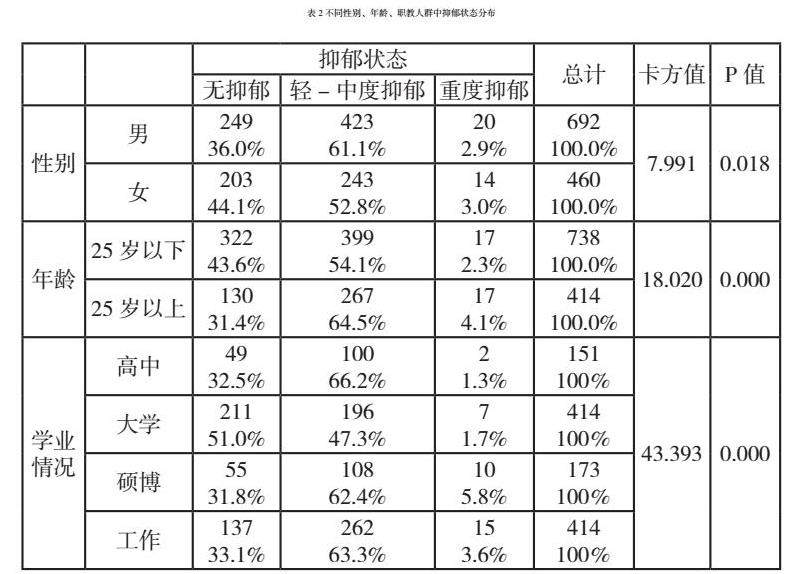

不同特征人群抑郁状态的卡方分析结果见表2,不同性别、年龄、学业情况的人群在抑郁状态分级上均有统计学意义(P<0.05)。不同性别人群中,女性群体中无抑郁人群占比明显高于男性(P<0.05);不同年龄人群中,25岁以下群体无抑郁人群占比明显高于25岁以上群体(P<0.05);不同学业情况人群中,大学生无抑郁人群占比明显高于其他群体。

患抑郁障碍人群分布见表3:不同年龄的人群在是否患抑郁障碍上有统计学意义(P<0.05),而学业情况和性别因素则无显著差异性。

在本次调查的小于25岁的青少年人群,无抑郁障碍人群占43.6%,而抑郁障碍人群占17.6%,已经高于中国国民心理健康发展报告(2021-2022)》的14.8%的青少年群体抑郁障碍发病率,预示着抑郁障碍的患病人群有低龄化趋势[4-6]。而大于25岁人群的抑郁障碍发病率可达23.4%。不同学业情况和抑郁障碍发生率存在一定关系(P<0.05)。其中硕博人群抑郁发生率为26.0%,分别高于高中人群的21.9%和已经工作人群的21.7%,显著高于大学生人群的14.3%。

2.2心理状态对生活状况产生的影响

由表4可知,在“心理状态对日常生活的影响”这个问题上,青少年轻-中度抑郁状态人群以“有影响但可以调节”和“有影响且自我调节效果不佳”为主,合占比62.7%(250例),各自占比35.8%(143例)和26,8%(107例)[7];正常青少年则是以几乎不会受到影响或即使有影响也可以调节为主[8];青少年重度抑郁状态人群则日常生活受到了严重影响[9],占比58.8%。

3讨论

抑郁症是人类健康的第二大杀手,《中国国民心理健康发展报告(2019~2020)》显示,2020年青少年的抑郁检出率为24.6%,其中,轻度抑郁的检出率为17.2%,重度抑郁为7.4%。而《中国国民心理健康发展报告(2021-2022)》发现,参加调查的青少年中有14.8%存在不同程度的抑郁风险,相比2020年有所下降。大学生一般处于青少年末期向成人早期过渡的阶段,心理发展处于边缘期,情绪易出现波动,因此是抑郁症的高发人群[10]。Hoare、Mojtabai等研究也发现,青少年阶段是抑郁的高发时期,且重性抑郁症的首次发作往往发生在青少年期[11]。

本研究针对受网络社交媒体影响下浙江省内青少年人群的心理健康状况变化、抑郁障碍的发生率、抑郁障碍对日常生活的影响等方面进行调查。结果发现近六成的青少年存在一定的心理压力和情绪问题,同时人群中还存在相当一部分的抑郁障碍群体。由于抑郁情绪可能会对人们的日常生活、学习和工作产生一定影响,因此在日常生活中重视青少年的心理健康显得尤为重要,可以通过定期开展心理健康讲座、心理咨询和心理治疗等方式积极预防抑郁障碍的发生。同时,对于已经患有抑郁障碍的人群,及时采取有效的措施进行干预和治疗可以避免症状的加重和恶化。

不同性别人群中,女性群体中无抑郁人群占比明显高于男性(P<0.05),原因为抑郁在性别和教育构成的交叉结构上存在分化,教育对女性抑郁的改善更加明显[12]。除此之外,研究中发现,年龄也会对抑郁情况产生影响。综合表2、3的数据,我们可以发现≥25岁人群仍是抑郁的主要群体,这是由于他们初入社会后生活环境的转变以及来自社会和家庭的多重压力[13-14]。与此同时,25岁以下的抑郁人群占比稍低于≥25岁人群,但仍较前文提及的17.2%有显著增长,可能为经济压力影响个体焦虑、抑郁等心理困扰的重要风险因素,而年龄为25岁以下人群的的经济压力显著低于年龄为25岁以上人群[15]。

在不同学业情况的人群中,大学本科在读人群的抑郁障碍发生率最低(仅为14.2%),疑似抑郁障碍发生率为34.8%,其原因为本科学历以下的群体积极应对方式低于本科及以上学历群体[15],而硕博在读的学生群体又面临着更多的学业压力、经济压力、延期毕业压力[16][9]。

而受教育水平当中,高中和已经工作的受试者抑郁发生率相对较高(分别为21.9%、21.7%、),且疑似抑郁障碍发生率较高(分别为48.9%、45.2%),推测原因为高中和已经工作的人在面对压力和困难时更倾向于自己解决问题;此外,硕博学历的受试者抑郁障碍发生率最高(26.0%),这是因为该人群在面对压力和困难时更容易出现焦虑心理,导致抑郁程度加重;DSM-5抑郁障碍的诊断标准之一为“……前述症状引起有临床意义的痛苦,或导致社会、职业或其他重要功能方面的损害”。调查中,在“抑郁状态对日常生活是否有影响”这个问题上,轻中度抑郁状态人群以“有影响但可以调节”回答为主,对于这部分人员应当尽早进行干预以免症状恶化加重。重度抑郁状态组中认为“日常生活受到严重影响”的被调查者占比近半,针对此类人群应及时定期规律就诊,进行干预治疗。对于抑郁症患者应当尽早进行治疗以免情况进一步加重。非抑郁症人群中也可能存在不良心态,这些心态同样会对他们的生活造成影响,因此及时的治疗也是必要的。

针对上述问题,首先要提高公众对抑郁症的认识:加强社会支持,通过媒体、教育机构等手段,广泛宣传抑郁症对人们生活和健康的影响,强调寻求医疗帮助的重要性,并打破对抑郁症的污名化,鼓励人们积极寻求帮助。其次要推动政策扶持增加精神科医生、心理咨询师等专业的医疗资源,以满足日益增长的抑郁症患者的需求[17]。

参考文献:

[1]Zhang J, Wang E, Zhang L, Chi X. Internet addiction and depressive symptoms in adolescents: joint trajectories and predictors. Front Public Health. 2024 Jun 4;12:1374762. doi: 10.3389/fpubh.2024.1374762. PMID: 38894983; PMCID: PMC11183533.Courtney D,Watson P,Battaglia M,et al.COVID-19 impacts on child and youth anxiety and depression:challenges and opportunities[J].Canadian Journal of Psychiatry.Revue Canadienne de Psychiatrie,2020,65(10):688-691.

[2]詹雯洁,骆利元,汪琦等.青少年抑郁障碍患者皮质醇水平与中医证候相关性研究[J].世界科学技术-中医药现代化,2023,25(04):1475-1480.

[3]Kroenke K,Spitzer R L. The PHQ-9: A New Depression Diagnostic and Severity Measure[J]. Psychiatr Ann, 2002, 32(9):509-521.

[4]SILEO K M, WANYENZE R K, SCHMARJE CROCKETT K,et al. Prevalence and correlates of depressive symptoms, and points of intervention, in rural central Uganda:results from a cross-sectional population-based survey of women and men[J].BM J Open, 2022, 12(5):054936. DOI:10.1136/bmjopen-2021-054936.

[5]孙爱花,王小兰,刘思佳,等.后疫情时代大学生心理健康教育研究[J].教育教学论坛,2022(24):181-184.

[6]傅小兰,张侃,陈雪峰,陈祉妍.中国国民心理健康发展报告(2021~2022)[M].北京:社会科学文献出版社.2023.

[7]张兴慧,刘丽琼,刘海燕,等.青少年日常积极情绪体验与生活满意度的关系:有调节的中介模型[J].中国健康心理学杂志,2022,30(08):1239-1244.DOI:10.13342/j.cnki.cjhp.2022.08.024.

[8]王垚,于增艳.心理韧性与情绪平衡在日常压力与青少年抑郁之间的链式中介作用[J].中国儿童保健杂志,2023,31(09):1033-1037.

[9]张少华.阈下抑郁青少年情绪调节策略选择的模式及其影响因素[D].华东师范大学,2021.DOI:10.27149/d.cnki.ghdsu.2021.002957.

[10]刘爱楼,刘贤敏.基于潜变量混合增长模型的大学生抑郁情绪的发展轨迹:3年追踪研究[J].中国临床心理学杂志,2020,28(01):71-75+118.DOI:10.16128/j.cnki.1005-3611.2020.01.017.

[11]于海波,陈艳玲,王为等.青少年抑郁的影响因素及教育启示研究[J].大学,2023(10):189-192.

[12]秋丽雅,李建新.中国成年人抑郁的社会分化:动态视角与交叉视角[J].社会学研究,2023,38(05):180-202+230.

[13]Rajkumar,Ravi Philip.COVID-19 and mental health:A review of the existing literature[J].Asian J Psychiatr,2020,52:102066.

[14]Xie Y,Xu E,Al-Aly Z.Risks of mental health outcomes in people with covid-19:Cohort study[J].BMJ,2022,376:e068993

[15]韩一凡.经济压力与焦虑、抑郁的关系:相对剥夺感和应对方式的链式中介作用[D].河南大学,2022.DOI:10.27114/d.cnki.ghnau.2021. 002159.

[16]孙俊华,汪霞.博士研究生心理压力状况、压力源及影响因素研究——基于江苏五所高校的调查数据[J].学位与研究生教育,2021(07):50-58.DOI:10.16750/j.adge.2021.07.009.

[17]Fruehwirth JC, Weng AX, Perreira KM. The effect of social media use on mental health of college students during the pandemic. Health Econ. 2024 Jun 14. doi: 10.1002/hec.4871. Epub ahead of print. PMID: 38873817.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号