- 收藏

- 加入书签

盐酸左西替利嗪片与复方甘草酸苷片联合用药在皮炎湿疹治疗方面的临床效果

摘 要:目的:研究盐酸左西替利嗪片与复方甘草酸苷片联合用药在皮炎湿疹治疗方面的临床效果。方法:选择2021年01月-2022年05月在我院进行治疗的56例皮炎湿疹患者,采用计算机随机分组法,将其分为研究组与对照组,每组28例。结果:研究组患者治疗总有效率高于对照组;外周血Th1/Th2和生活质量(QOL)评分高于对照组,P<0.05。结论:皮炎湿疹患者应用盐酸左西替利嗪片联合复方甘草酸苷片治疗,可有效提升治疗效果,改善预后。

关键词:盐酸左西替利嗪片;复方甘草酸苷片;皮炎湿疹;临床疗效

皮炎湿疹是皮肤科比较常见的一种疾病,具有较高的发病率,该病的主要特点为病程长、复发率高、迁延不愈等,疾病的发病机制较复杂,通常与机体免疫失衡、外界环境等多种因素有关,不但会影响患者的身体健康,对患者的生活质量也有着严重的影响。现阶段,临床上对于皮炎湿疹的治疗以药物为主,其中包括糖皮质激素、抗组胺类药物等,但是单纯应用一种药物的治疗效果并不理想[1]。为此,本文中针对盐酸左西替利嗪片联合复方甘草酸苷片的治疗效果进行研究,报道如下。

1.资料与方法

1.1一般资料。选择2021年01月-2022年05月在我院进行治疗的56例皮炎湿疹患者,采用计算机随机分组法,将其分为研究组与对照组,每组28例对照组当中,男女比例为15:13,年龄范围:25-69岁,年龄均值(42.42±3.66)岁;研究组当中,男女比例为14:14,年龄范围:24-68岁,年龄均值(42.59±3.49)岁。统计对比两组患者的一般资料,无明显差异(P>0.05)。

纳入标准:①所有患者均经过临床诊断确诊为皮炎湿疹;②患者肝肾功能与血常规检查未见异常;③患者与家属对本次研究签署知情同意书。

排除标准:①伴有心血管疾病、肿瘤患者;②沟通障碍或精神疾病患者;③临床资料不完整患者;④中途退出研究患者。

1.2方法。对照组患者应用盐酸左西替利嗪片进行治疗,每次口服剂量为5 mg,每天1次,1个疗程为2周,患者共治疗2个疗程。研究组在此基础上联合复方甘草酸苷片进行治疗,每次口服剂量为50mg,每天3次,1个疗程为2周,患者共治疗2个疗程。同时,患者在治疗期间,应对其展开健康教育,指导患者合理饮食,禁忌食用辛辣、生冷、刺激性食物,饮食应以清淡为主,尽量选择高维生素、高蛋白食物。

1.3观察指标。(1)对比临床疗效,显效:患者皮损面积减少95%以上;有效:患者皮损面积减少30%-94%;无效:患者皮损面积减少<30%。(2)对比外周血Th1/Th2 和生活质量(QOL)评分。

1.4数据处理。使用SPSS17.0软件,计量资料用(x±s)来表示,计数资料运用卡方来检验,P<0.05,有统计学意义。

2.结果

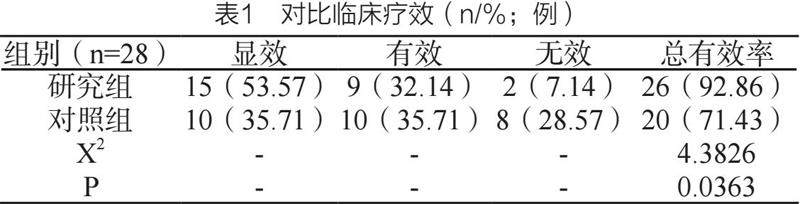

2.1对比临床疗效。研究组患者总有效率92.86%,高于对照组71.43%,P<0.05,见表1。

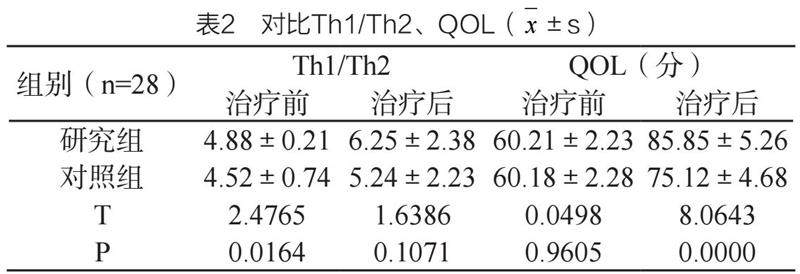

2.2对比Th1/Th2、QOL

治疗前对比,P>0.05,治疗后,研究组Th1/Th2、QOL均高于对照组,P<0.05,见表2。

3.讨论

皮炎湿疹的发病机制比较复杂,与多种因素有关,例如内分泌系统紊乱、胃肠功能障碍、家族遗传史等,在临床治疗上,经常应用的药物为抗组胺药物。其中包括咪唑斯门、盐酸左西替利嗪片、氯雷他定等。盐酸左西替利嗪片是新一代的抗组胺药物,也是盐酸西替利嗪的R异构体,有对于抗组胺有着较好的效果与选择性,可以有效抑制变态反应相关的多种炎性介质释放,继而控制过敏症状。复方甘草酸苷片中含有比较丰富的蛋氨酸、甘草酸苷、甘氨酸,可以诱导干扰素的产生,激活T细胞与NK细胞,对于组胺和花生四烯酸的释放有着明显的抑制功效,可以调节免疫功能,具有抗炎、解毒、抗过敏等功效[2]。在现代药理学研究中表示,复方甘草酸苷可以减轻充血症状,降低毛细血管的通透性,抑制过敏介质释放,以免产生抗体,促使患者Th1/Th2失衡发生改变,同时,还具有持久性的抗变态反应,效果比较理想。将两种药物联合应用,可以去充分发挥药物的双向功能,调节免疫功能,继而调节Th1和Th2细胞的比例,抑制局部炎症因子,减少局部炎症细胞的浸润与增殖,降低变态反应部位的组胺浓度,继而减轻临床症状[3]。本文结果显示,研究组患者治疗总有效率高于对照组;外周血Th1/Th2 和QOL评分高于对照组,P<0.05。

综上,皮炎湿疹患者应用盐酸左西替利嗪片联合复方甘草酸苷片治疗,可有效提升治疗效果,改善预后。

参考文献

[1]刘丹.盐酸左西替利嗪片联合白芍总苷胶囊治疗皮炎湿疹的疗效分析[J].系统医学,2022,7(16):165-168.

[2]何文强.盐酸左西替利嗪片联合复方甘草酸苷片治疗皮炎湿疹的临床效果[J].中国当代医药,2021,28(8):151-153.

[3]杨帆.盐酸左西替利嗪片与复方甘草酸苷片治疗皮炎湿疹的效果[J].临床医学研究与实践,2018,3(17):18-19.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号