- 收藏

- 加入书签

山东临淄范家村南墓地出土西汉铜骑马俑及相关问题探讨

摘要:山东临淄范家村南墓地以汉代墓葬为主,其中M23为汉墓,出土铜骑马俑。汉代墓葬陶俑、木俑较多,铜骑马俑较为罕见。本文对M23简要介绍,并对相关遗址出土骑马俑进行比较和探讨,认为马、骑兵在当时社会生活中有非常重要的作用,也是墓主自身身份的一种反映。

关键词:西汉 范家村南墓地 骑马俑

山东临淄范家村南墓地位于淄博市临淄区北四路以东、晏婴路以南、淄河路以西、广场路以北,北距齐国故城3.5千米,东南距田齐王陵4.8千米(见图一)。2021年11月至2022年4月,为配合蓝光·雍锦半岛地下车库项目建设,山东省文物考古研究院对建设占压区域进行考古发掘,共发掘战国、汉代、明代墓葬220座,其中汉代墓葬213座。M23属西汉晚期小型墓葬,出土铜骑马俑1件,该俑较为罕见,在此与该墓一并予以介绍。

一、M23相关情况介绍

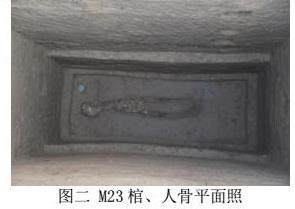

(一)墓葬形制

M23为土坑竖穴,平面呈长方形,口大底小,壁面和底部较为规整,方向9°,口部长280、宽152,底部长232、宽130、深482厘米。墓葬底部东西两壁有生土二层台,宽10、高80厘米。墓葬脚窝不甚规则。填土为黄褐色粉砂土,夹少量棕色粘土块、鹅卵石、红烧土颗粒,未发现夯打迹象,土质疏松。葬具为1棺,棺呈长方形,已朽成灰,长210、宽81、残高8厘米。葬式为仰身直肢,头朝北,人骨保存差,呈粉末状(见图二)。

(二)出土器物

M23出土器物有铜骑马俑、铜镜、铜钱。铜骑马俑位于棺内左脚外侧,铜镜位于棺内头骨左侧,铜钱位于盆骨右侧。

铜骑马俑 1件,M23:3,马后右腿缺失。人俑呈骑坐势,面微仰,鼻梁较高,发髻在头顶及脑后,双手在胸前放置马鬃下端,穿宽裤,上衣为长袖,下襟至腰部,人俑高3.3厘米。马嘴微张,双眼张开,双耳紧贴,前腿直立,左后腿微前弓。马背上约有皮荐,位于人俑臀下,马尾呈曲尺形,翘起。高6.2、长7、胸宽1.7厘米(见图三,1,图四)。

铜镜 1面,M23:1,为日光连弧铭文镜。圆钮,圆钮座。钮座外一圈内向八连弧纹。连弧纹外有两圈弦纹,其间为铭文带。窄素缘。铭文为“见日月之勿夫毋忘”。直径6.7厘米(见图三,2)。

铜钱16枚,均为“五铢”。分4版。版1共5枚,“五”字较窄,竖划较直。如M23:4,直径2.6、内穿边长1厘米(见图三,3);版2共5枚,“五”字较宽大,竖划缓曲。如M23:9,直径2.5、内穿边长0.9厘米(见图三,4);版3共5枚,“五”字较宽,竖划甚曲,末段近乎平行,金字四点近圆而小,穿下有一星。如M23:14,直径2.5、内穿边长0.9厘米(见图三,5);版4共1枚,“金”头呈“△”形而小,矮于“朱”字。如M23:18,直径2.6、内穿边长0.9厘米(见图三,6)。

(三)墓葬年代

M23铜镜与滕州东小宫墓地M78出土铜镜(M78:3)[1]的纹饰、大小基本一致,为西汉中晚期常见器形。五铢钱中版3穿下有一星,为西汉宣帝后期所铸,版4五铢钱“△”小,为西汉元帝时期所铸。结合出土铜钱,该墓年代为西汉晚期。

二、其他出土的骑马俑

(一)铜骑马俑

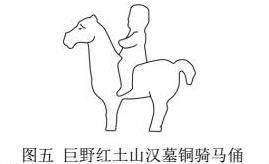

巨野红土山汉墓出土铜骑马俑1件,编号147。残,通高5.7、马首尾长6厘米[2]。人俑头部高于马首,发髻不明显,双手置于胸前。马嘴未张开,四腿均直立,尾呈“U”形下垂(如图五)。可以看出,红土山汉墓出土铜骑马俑人的整体姿势与范家村南基本相同,马鬃、发髻方式、马尾翘起形状与范家南村的略有不同。

广西西林县普驮铜鼓墓葬出土铜骑马俑1件[3],鎏金,马站立,马尾单独铸造,插入臀部上方的方孔中。有鞍,骑士穿袴褶,双手于胸前扶马鬃,双腿夹马腹,臀部未坐鞍上。通高59、长61厘米。

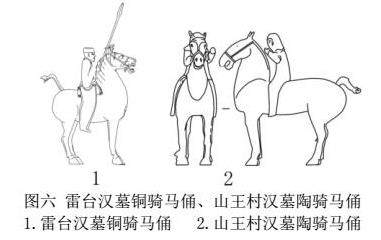

武威雷台汉墓出土铜骑马俑17件。武士高30厘米左右,马高40-42.5厘米,身长33-35厘米。其中1件武士着帽,穿交领服,左手执辔,右手举兵器,双腿跨坐鞍上[4](见图六,1)。

(二)陶骑马俑

陶骑马俑出土较多,陕西咸阳市杨家湾[5]、临潼汉新丰故城东南骊山床单厂[6]、山东临淄山王村汉墓[7]等均出土陶骑兵俑。山王村汉墓陶骑马俑左右对称,辔较为明显,右手持辔,无鞍。一般通高62-67厘米,马高59-66、长62-65厘米(见图六,2)。

山西大同御东新区御昌佳园北魏墓M113[8]出土陶骑马俑1件,陕西西安西魏吐谷浑公主与茹茹大将军合葬墓[9]出土陶骑具装俑7件、骑马俑34件。

(三)漆、木骑马俑

四川绵阳永兴包山二号墓出土漆马、木骑俑,马俑100件[10],马为木胎,圆雕,身、尾分别制作,榫卯扣合而成,髹黑漆。马嘴、鼻、耳和眼等部位有涂朱痕迹,昂首、张口露齿,眼近圆形,尖耳,四肢和身较长,高72、长68厘米。木俑37件,头包巾裹髻,身着右衽紧袖短衣,双脚外叉作蹬立状,骑坐在马背上,高50厘米。

三、相关问题讨论

(一)骑马俑的年代

铜骑马俑发现数量较少,时代跨西汉至东汉,分布范围广。从已知发掘资料看,铜骑马俑以山东巨野红土山汉墓的年代较早,约为西汉中期,墓主人约属王侯,等级较高。广西普驮铜鼓墓,地处南疆,时代约为西汉。甘肃武威雷台汉墓,地处西部,时代为东汉晚期。山东临淄范家村南M23为西汉晚期平民小墓,相较于其他铜骑马俑,人俑个头相对较矮,头顶圆髻,推测可能属少年或女性。

陶骑马俑相对于铜骑马俑较为常见,延续时间更长。山王村汉墓时代约属西汉中期。山西大同御东新区御昌佳园M113属北魏,陕西西安吐谷浑公主与茹茹大将军合葬墓属西魏,乃至唐代彩绘和三彩骑马俑仍较为常见,可见陶骑马俑延续时间之长。

(二)铜骑马俑的制作工艺

按照铜骑马俑的尺寸大小,临淄范家村南M23与巨野红土山汉墓铜骑马俑均属小型。M23铜骑马俑左右对称,为左右合范模制,人俑左眼和右眼中间略有偏差,范线明显,腹部中空。巨野红土山汉墓铜骑马俑报告未提及腹部是否中空,根据线图,推测同属左右合范模制。

广西西林县普驮铜鼓墓与武威雷台汉墓出土铜骑马俑体形大。其中普驮铜鼓墓铜骑马俑左右对称,鎏金,马尾单独制造,插入臀部上的方孔内。普驮铜鼓墓没有线图,也未有详细介绍,

武威雷台汉墓铜骑马俑手执兵器,左右不对称。

可知,西汉时期铜骑马俑均属左右对称,为合范模制。至东汉铜骑马俑左右不对称,稍比西汉复杂。另外东汉以降,陶骑马俑左右多不对称,形态和姿势更丰富。

(三)骑马俑的价值和意义

范家村南出土铜骑马俑,做工较为精致,栩栩如生。巨野红土山汉墓等级高,时代约为西汉早中期之交,范家村南M23为平民小墓,时代约为西汉晚期。范家村南铜骑马俑的出土,表明在西汉时期曾制作并流行铜骑马俑,并且使用范围不限于贵族,平民也有使用。

根据出土的铜、陶、木骑马俑的尺寸,铜的分大、小两类。普驮铜鼓墓和武威雷台汉墓铜骑马俑与山王村汉墓陶骑马俑、四川绵阳包山二号墓漆木骑马俑尺寸大小接近,均属大型。故而这类骑马俑的功能应该是一致的,作为明器,随葬于墓中。

战国以来,骑兵在战争的作用越来越重要,特别是西汉时期与匈奴战争中,骑兵更是起到至关总要的作用。魏晋至隋唐,骑兵一直扮演重要角色,在较高等级墓葬中仍随葬陶骑马俑,但平民墓已不见骑马俑。特别是唐代以后,骑马俑逐渐消失。这类随葬于墓葬中的骑马俑,反映的是马、骑兵在社会生活中重要性,也是墓主自身身份的一种反映。

参考文献:

[1] 山东省文物考古研究所等:《滕州东小宫墓地》,《鲁中南汉墓》,文物出版社2009年12期。

[2] 山东省菏泽地区汉墓发掘小组:《巨野红土山西汉墓》,《考古学报》1983年第4期。

[3] 广西壮族自治区文物工作队:《广西西林县普驮铜鼓墓葬》,《文物》1978年第9期。

[4] 甘肃博物馆:《武威雷台汉墓》,《考古学报》1974年第2期。

[5] 陕西省文物管理委员会等:《陕西省咸阳市杨家湾出土大批西汉彩绘陶俑》,《文物》1966年第3期。

[6] 赵康民:《临潼出土的汉彩绘陶俑》,《文博》1985年第2期。

[7] 山东省文物考古研究所等:《山东临淄山王村汉代兵马俑坑发掘简报》,《文物》2016年第6期。

[8] 大同市考古研究所:《山西大同御东新区御昌佳园北魏墓M113发掘简报》,《考古与文物》2021年第4期。

[9] 陕西省考古研究院等:《陕西西安西魏吐谷浑公主与茹茹大将军合葬墓发掘简报》,《考古与文物》2019年第4期。

[10] 四川省文物考古研究所等:《绵阳永兴双包山二号西汉木椁墓发掘简报》,《文物》1996年第10期。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号