- 收藏

- 加入书签

产教融合视域下职业教育服务乡村振兴的机制和路径研究

1.引言

服务国家战略是高等职业教育重要的社会职能和使命担当。教育部制定的《高等学校乡村振兴科技创新行动计划(2018—2022年)》组织引导高等学校主动参与到乡村振兴的行动中来。2020年教育部下发的《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》指出要发挥好职业教育在服务乡村振兴战略中的重要作用。乡村振兴战略的实施,需要一大批有文化、有技能的应用型农业人才作保障,职业院校作为技术技能型人才培养的主阵地,应当承担此项重任。职业教育要结合自身学科优势构建高质量的现代职业教育体系,进一步提升职业教育水平,为农村农业项目提供智力与人才支持,培养大批适应农业农村发展的高素质技术技能人才。

国务院办公厅《关于深化产教融合的若干意见》中指出“高职院校产教融合是促进经济社会协调发展的重要举措,经济转型升级各环节以及人才开发的全过程,都离不开产教融合”。现阶段我国职业教育产教融合存在资源布局不平衡、专业与产业不适应、人才供给与需求不匹配等突出问题。在乡村振兴战略背景下,高职院校应以乡村振兴需求为引领,汇聚各方资源和优势,通过产教联动机制优化来推动人才培养方式变革,助力乡村振兴战略,是职业教育高质量发展面临的重大课题。

2.济南市高职院校服务乡村振兴战略的背景

乡村振兴战略相关政策的出台与实施,为职业教育发展带来新的机遇和挑战。近年来,济南市大力发展特色农业,深度拓展农业产业功能,培育省级以上美丽休闲乡村、休闲农业和乡村旅游示范县(点)、齐鲁美丽田园等各类休闲农业经营主体,发展各类新型农业经营主体、农产品加工企业,以特色农业促进一二三产融合,带领农民走上致富路,开辟乡村振兴新路径。济南市高职院校应当发挥自身优势,结合地方特色,助推一二三产融合,助力乡村振兴。而当前职业教育与乡村振兴发展的互动机制尚未形成,地方高职院校在服务乡村振兴的过程中还存在许多问题和困境,因此深入探讨职业教育与乡村振兴的关系,剖析职业教育服务乡村振兴面临的现实问题,并在此基础上构建相应的作用机制和策略,实现二者互利共赢,具有重要的理论与现实意义。

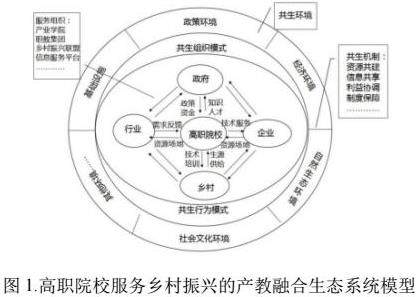

职业教育与乡村振兴的跨界性、复合性决定了职业教育助力乡村振兴需要从简单的合作到深度融合共生发展,是一项动态的系统性工程。本文基于共生理论,将高职院校与地方政府、行业、企业和乡村一起纳入同一个共生生态系统,构建“政校行企村”五元协同的产教融合生态系统框架模型并进行动态分析,依据济南市农业产业发展特点及需求,研究地方高职院校如何深化产教融合,利用自身优势汇聚各类社会资源,激发多元主体协作的内生动力,增强人才培养与产业的对接度,培养适应区域农业产业发展需求的技术技能型人才,助力乡村振兴战略。

3.职业教育服务乡村振兴的产教融合生态系统模型构建

乡村振兴与职业教育二者之间存在一种共生性质的生态关系;应推进职业教育与乡村振兴发展的供需对接,提高人才培养的适用性和实用性。职业教育具有服务乡村振兴的独特优势,是培养“懂农业、懂技术、懂运营,爱农村”的高素质农业人才的重要途径。职业教育应紧跟农村现代化发展趋势,精准契合乡村发展需要,深化产教融合,整合各方资源和优势,促进第一、二、三产业融合发展,为乡村振兴赋能提速。

在职业教育助推乡村振兴战略的过程中,职业院校、地方政府、行业、企业、乡村等都是参与主体。这些参与主体需要从共生单元、共生模式、共生环境等三个维度揭示组织间协同发展的内在作用机理,了解各主体之间的资源差异,寻找各主体间的利益共赢点、重合点。高职院校可以以乡村振兴学院为依托,通过深化产教融合,整合社会资源,构建“政校行企村”产教融合生态圈,从而打造高职院校助力乡村振兴的利益共同体,并探寻其互利共生和长效运行机制,为产教融合视阈下高职院校助力乡村振兴提供理论支持,为进一步改革实践提供理论支撑。

通过对共生生态系统进行三维框架分析,本文作者构建了职业教育服务乡村振兴的生态系统模型并探索其资源共建、信息共享、利益协调和制度保障等长效运行机制(见图1)。职业教育作为类型教育,需要从宏观层面与国家重大战略、社会经济发展及区域产业结构同步契合,营造共生环境;互通校地比较优势,优化共生模式;从微观层面加强与乡村和农民的协作,深化产教融合,联动共生单元,构建资源共建、信息共享、利益协调、制度保障的互利共赢长效机制,优化资源配置,发挥各主体的资源优势,兼顾各主体的利益,实现职业教育服务乡村振兴过程中各主体的互利共生。

4.职业教育服务乡村振兴的实践路径探索

(1)按照乡村振兴发展需求,汇聚政府及农业行业企业资源和优势,推动“政校行企村”五元协同深度合作,注重党建引领,坚持驻村第一书记和农村工作队制度,加强与农村的联系,了解乡村的资源文化优势和发展中存在的问题,增加教师和学生去基层调研的实践机会,鼓励学生社团(协会)开展社会服务,提高服务时效,以文化赋能乡村治理和乡风文明建设,实现校村的有机互动和深度融合。

(2)职业教育应紧跟农村现代化发展趋势,精准契合乡村发展需要,优化专业结构设置,提升专业集群与产业集群的匹配度,专业群对接区域产业群,结合地方产业集群发展趋势,积极探索基于多种介质的产教融合共生界面,通过农业种植相关专业群、农业现代化相关专业群和电子商务、市场营销、旅游管理等现代服务业专业群的共同助力,促进一二三产业融合发展,为乡村振兴赋能提速。

(3)深化产教融合,优化专业布局,重构专业课程体系,调整专业设置和人才培养目标,政校行企共建实训基地,强化课堂实践内容与乡村振兴需求相结合,实现专业设置与产业需求、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程三对接,实现产业链对接专业链、人才链对接创新链即“四链融合”,增强人才培养的区域适用性和实用性,实现学校人才培养与乡村振兴协调发展,互利共生。

(4)搭建产学研用平台,组建双师团队和乡村振兴专家服务队,针对新型职业农民、农村工作队伍的培育、社区教育等开展社会培训,为农业农村现代化和美丽乡村建设提供技术服务,在服务乡村振兴的过程中实现职业院校的高质量发展。

5.结束语

乡村振兴战略的实施为职业教育带来了巨大的发展机遇和空间。高职院校应转变办学理念,以乡村振兴战略需求为引领,结合自身学科优势,汇聚各方资源和优势,加快师资队伍和专业建设,围绕产业链布局专业链,调整专业设置和人才培养目标,注重学生的职业核心素养、实践应用能力和创新创业能力的提升,实现学校人才培养与乡村振兴同步推进、协调发展,实现职业教育与乡村振兴的互利共生。高职院校可以联合地方政府、行业、企业和农村合作社等力量,借助自身行业、技术、教育等优势,积极推进乡村产业发展,促进“教育链、人才链”与“产业链、创新链”有机衔接,延长农业产业链,助推乡村文化产业、生态环境的发展,提升乡村居民收入和农村治理能力,在服务社会的过程中助力乡村振兴战略。

参考文献:

[1]中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》的通知[EB/OL].http://www.moa.gov.cn/ztzl/xczx/xczxzlgh/201811/t20181129_6163953.htm

[2]陈建明.职业教育嵌入乡村振兴共生发展的研究[J].教育与职业.2022(07):103-107

[3]袁纯清.共生理论——兼论小型经济[M].北京:经济科学出版社,1998

[4]邓文勇.农村职业教育与乡振兴共生发展:问题与路径[J].2022(03):50-56+62.

[5]张慧青,邵文琪.乡村振兴背景下职业教育人才培养:模式构建与路径选择[J].中国职业技术教育,2021,No.782(22):81-86.

[6]朱德全,王志远.协同与融合:职业教育服务乡村振兴的逻辑理路[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版).2021,50(05):114-125

作者简介:

张安梅,(1978.06-),女,山东省潍坊市人,汉族,经济学硕士,副教授,研究方向:跨境电商;

王拓,(1966.06-),男,山东省莱芜市人,汉族,教授,研究方向:人力资源管理;

李霞,(1975.06-),女,山东省莱芜市人,汉族,讲师,研究方向:职业教育。

[基金]2023年度济南市哲学社会科学规划课题乡村振兴专项课题“产教融合视域下职业教育服务乡村振兴的机制与路径研究”(课题编号:JNSK23XCC35)。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号