- 收藏

- 加入书签

基于生态空间保护的云南省石漠化土地现状及生态修复策略

摘要:生态空间的合理分布极大地促进地区社会、经济的发展。本文从生态空间保护的角度,分析了云南省石漠化土地生态空间退化情况及其成因,阐述了云南省石漠化地区生态修复的问题,对基于生态空间保护的云南省石漠化土地生态空间修复策略加以探讨,以期为相关人士提供有价值的参考。

关键词:生态空间;云南省;石漠化土地;生态修复

中国城市化速度日渐加快,人类的频率活动改变了地区生态空间结构,引发经济、生态之间的矛盾。石漠化是重要的环境问题,土地的石漠化是对土地不科学利用的重要体现。在社会发展形势下,云南省产生了较为严重的土地石漠化问题,积极分析土地石漠化成因,并采取专项治理显得尤为关键,有利于维护地区的生态系统平衡发展。

1.云南省石漠化地区生态空间退化现状

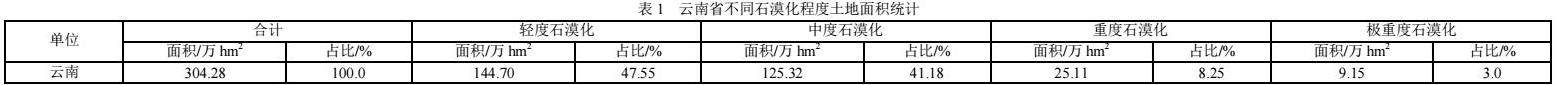

土地石漠化是本省最大的生态问题,引发的土地肥力降低、水土流失问题标志着生态环境日益恶化,极大地威胁着人们的生存空间,频繁发生的自然灾害给地方居民生产、生活以及地区社会发展带来严重的阻碍,现已成为最首要的岩溶生态问题,也是云南省贫困、落后的根源。生态系统退化、岩溶地石漠化现象、植被退化等易于水土流失问题的加重,如遇雨季,极易引发山体滑坡等灾害,破坏了地区的生态安全,石漠化地区退化生态空间分布情况参见表1所示[1]。

2基于生态空间土地石漠化影响因素

2.1气候因素

中国的石漠化地区集中分布在云贵高原、川渝之地、两广、两湖一带共八个省区,这些地方位于热带及亚热带。云南是半湿润的地区,除西南、东南等地年降雨较多,其他地区如西北、中部、东北多处石漠化地区,其年降水量平均值不足1000mm,尤其干热河谷的降雨量基本稳定在800mm以下,局部地区甚至不足500mm。加之全省立体气候明显,干湿季分明,易受旱灾困扰。年降雨一般在湿季,据省内近三十年7、8月日照的平均分布时间分析了解到,即使在雨季时节,也有超一半的无降雨期,石漠化土地的“岩溶干旱”成为省内石漠化地区最大的气候现象,局部地区的石漠化发展趋势因自然灾害又呈现反复性,使云南成为中国石漠化治理最难之地[2]。

2.2地质地貌因素

省内的岩溶山区占石漠化地区总面积的95%以上。总体的植被自然恢复能力良好,但峡谷的植被覆盖率偏低,山地小坡度的地区依靠人工修复方式。坡度在25°以下的偏低石漠化地区,人工辅助修复,植被恢复效果较好。坡度在25°-35°的石漠化地区依靠自然恢复,植被虽恢复情况还可以,但该部分区域的生态系统本身相对脆弱,若再缺少相应的管护措施,修复成果将会遭到破坏。高海拔或坡度较大的石漠化地区、干热河谷区由于立地环境较差,植被大多难以恢复。

2.3社会经济因素

省内的石漠化土地一般分布于“老、边、少、穷、山”区域,人口、社会、经济、农业生产等影响着岩溶地区的石漠化问题。农业比重大,农村人口多与石漠化发生呈正相关;工业、建筑业人口密度大,流入城镇的人口比重与地区石漠化的发生率呈负相关。地区人均国内生产总值与石漠化呈负相关。可见,农业生产活动易导致土地的石漠化现象,尤其过度开垦行为更加剧了这一问题。

3云南省石漠化地区生态修复的问题

3.1石漠化预防与治理范围较小

云南省的石漠化土地分布在118个县,现阶段已有65个重点县划入国家监测的石漠化治理地区,还要进一步强化石漠化的防治工作,尽量把治理面覆盖到整个石漠化县区。

3.2项目实施标准低、范围有限

石漠化地区具有“石多土少”的特点,且立地能力极差,增加了治理工作难度,现阶段省内的石漠化治理专项工程涉及范围十分有限,投资整体较低,未建立石漠化土地治理的长效补偿机制,大众参与度偏低,影响石漠化防治进程。

3.3石漠化土地治理较为笼统

长期以来,石漠化治理工作未能全面分析社会、经济、自然、地理差异、治理难度系数等因素,而是单纯以治理规模为主,对石漠化治理的投资规模难以界定,分派的相关任务资金分配不够具体,且在治理过程中所采取的治理方式过于单一,未充分考虑周边生态、自然环境情况,忽略了“因地制宜的治理原则”。

3.4项目资金缺口大

云南省属于少数民族聚集的边疆地区,经济发展相对缓慢,很多县的地方财政水平有限,治理项目的配套资金难以实现科学、合理、足额的分配,使石漠化项目治理的经费十分紧张,工作难以开展。

3.5生态系统具有不稳定性

治理成果具有较大的维护压力,有的石漠化地区气候变数较大,冰冻、旱涝等次生灾害时有发生,植被修复、防治成果难以长久保持。

4基于生态空间保护的云南石漠化地区生态修复策略

4.1秉承生态修复的原则

第一,秉承生态修复的理念,开展基于自然的生态修复工作。因地制宜,量水而行、以水而定、宜林则林、宜耕则耕、宜湿而湿、宜灌则灌、宜草则草。全面打造“山水林田湖草”格局,开展以恢复植被为主导的石漠化防治工作,强化林草植被建设的林业工程,设定科学生态修复指标,达到“一片治理,一片成效”目的。第二,重点岩溶区纳入国家保育保护体系,执行保护管理制度,植被差、水土流失地区可科学予以生态修复。此外,强化石漠化土地保护,控制人工干扰,预防石漠化土地的逆变。

4.2多元化的生态修复方式

根据生态系统的恢复能力,主要对云南省采取以下土地石漠化的修复措施。

第一,保育保护:封山育林、森林管理、禁牧。第二,自然恢复:强化封山育林、森林管护力度,促进土地自然恢复。第三,辅助修复:开展人工造林、种草、补播工程,做好旱季引水灌溉、雨季截流排水,防、治结合。第四,生态重构:土壤改良、坡改梯、地下水有效开发合理开发天然出露的岩溶水源地。第五,转型利用:结合石漠化地区特点,对于具有保护、观赏意义的石漠化区域加以升级改造,开发地质公园。

4.3强化石漠化防治的立法工作

建立健全石漠化防治法律法规,云南省土地石漠化现象较为严重,有必要将石漠化地区生态保护修复纳入法制化体系,对石漠化地区强化专项治理力度,对因发展经济而破坏土地原有结构行为追究其法律责任,为云南省石漠化地区的治理工作提供有力的法律保障。

4.4坚持绿色发展理念

正确处理生产保护和经济发展二者关系,根据地区产业结构,政府要积极引导农民发展林下经济,如果林、草食畜牧业、生态旅游等产业,促进乡村振兴。第二,加大生态移民,对于石漠化严重、生存恶化区,有组织、有层次地进行生态移民搬迁,降低人力活动对生态脆弱区的影响;第三,对于乡村剩余的劳力,组织技能培训,提高就业水平,促进向城镇转移,减轻对石漠化土地的原有依赖,提升植被修复水平。

结束语:

总之,生态空间是地区社会、经济、环境发展的保障,在绿色发展的形势下,怎样有效保护生态系统空间已成为云南省政府重视职责。相关部门领导要对石漠化土地修复问题给予高度重视与引导,积极强化本地的生态空间保护和产业结构转型工作,提升土地的利用率,促进地区社会、经济、环境协调发展。

参考文献:

[1]孔德昌,瞿林,任晓东,等.基于生态空间保护的云南省石漠化土地现状及生态修复策略[J].林业调查规划,2022(04):47.

[2]吴协保,黄俊威,宁小斌,等.珠江流域土地石漠化和河流泥沙含量的动态变化[J].水土保持通报,2021,41(3):9.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号