- 收藏

- 加入书签

基于导航数据库编码对我国飞行程序设计和航图公布的优化建议

目前,我国在航路飞行阶段和终端区进场、离场和进近阶段均已广泛实施区域导航(RNAV)和所需导航性能(RNP)运行,航空器飞行已经逐渐摆脱地面导航设施的限制,转变为基于卫星导航的点到点飞行。基于卫星导航的飞行方式也更加依赖于机载导航数据库。飞行管理系统(FMS)和自动飞行控制系统(AFCS)是保障现代大中型运输航空器飞行安全的两个重要组成部分,二者的主要信息源和依据就是机载导航数据库。

飞行程序和航图公布的质量直接关系到飞行运行安全和效率。基于目前RNAV和RNP运行广泛应用的背景,飞行程序设计和航图公布过程中,程序设计人员和航图制作、发布人员应更多的学习、参考机载导航数据库的相关要求,其中包括机载导航数据库的行业规范ARINC 424 Navigation System Database(导航系统数据库)以及航电设备的相关要求和限制,以使得设计和公布的飞行程序更加符合导航数据库编码逻辑和航电设备要求,也能进一步降低飞行、管制和运行等人员的工作负荷。

谨从导航数据库编码角度,针对目前我国飞行程序设计和航图公布提出以下优化建议。

1. 优先使用过渡概念

对进、离场程序代号命名优先考虑使用过渡概念,在飞行程序的分幅、代号的合并、飞行程序描述以及编码表的整合等方面都能大幅减少航图标注信息和导航数据库编码的冗余。尤其是对于多跑道机场,从导航数据库角度,一条进、离场程序可包含多个跑道过渡、一个公共段和多个航路过渡。目前,程序设计单位还存在对每条跑道分别单独设计进、离场代号的习惯,极大增加了航图辨识难度,更增大了导航数据库占用量。

现代大中型航空运输器绝大部分装载通用电气(GE)、霍尼韦尔(Honeywell)、泰雷兹(Thales)等主流航电制造商的飞行管理系统,各航电制造商旗下的导航数据库内存容量均有不同的限制要求。以GE航电为例,对于进场、离场和进近程序的航电数量限制分别为129、130和39条飞行程序。但是,上海/浦东、广州/白云和昆明/长水等大型多跑道机场,其飞行程序数量已超过航电数量限制,在航司用户实际运行中,不得不删除部分飞行程序已满足航电设备导航数据库内存容量要求,这便对飞行安全和效率造成较大影响,增加了航司运行人员、飞行和管制人员的工作负荷和差错风险。

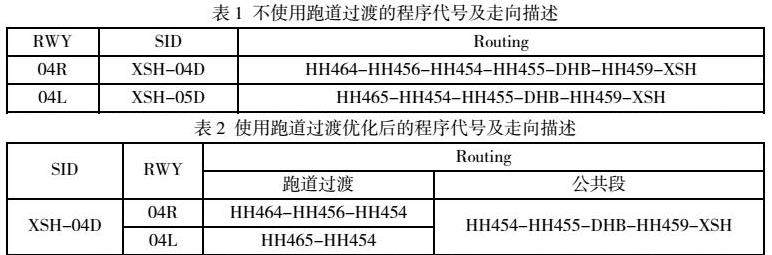

因此建议在飞行程序存在较多轨迹重叠时,尤其是平行跑道进离场中,应突出过渡概念、减少程序代号数量、简化航图标注。以武汉/天河机场RNP RWY 04L/04R浠水‘XSH’方向离场程序为例:

若采用跑道过渡概念,将HH454作为跑道过渡的终点,公共段的起点,将现有04L和04R两条跑道对应的离场程序代号合二为一。

使用跑道过渡概念优化后,明确了跑道过渡、公共段是属于某一条飞行程序下的概念,减少了程序代号的数量和导航数据库编码的篇幅,降低了导航数据编码工作的重复性,降低了导航数据库数据占用空间。对于飞行员和管制员在实际飞行和管制指挥中也降低了工作负荷,减少了飞行程序和航图使用中“看错图、飞错点、认错线”情况的发生。

2. 优化传统程序速度限制标绘和描述

目前传统程序,尤其是离场和复飞程序资料上报和公布中常见的几种描述方式有“离场速度限制380km/h”“离场转弯速度限制380km/h”“复飞速度限制380km/h”“复飞转弯速度限制380km/h”。

上述描述方式对于飞行员实际飞行以及导航数据编码工作均造成一定困扰和歧义,尤其是当离场/复飞程序由多个连续转弯构成时,更加无法明确速度限制结束在哪个程序定位点/航段。因此,建议传统程序中速度限制参考PBN程序中的速度限制的公布方式,也将速度限制标注在限制结束的程序定位点/航段上,而不是文字描述形式放在图框边。或者,在文字描述中将速度限制情况描述清楚,“xxx程序某某转弯速度限制xxxkt”,或二者结合。

3. 优化进近程序航图识别名

Doc 8168-第I部分-第4篇-第9章中对于程序的航图识别名有如下要求:

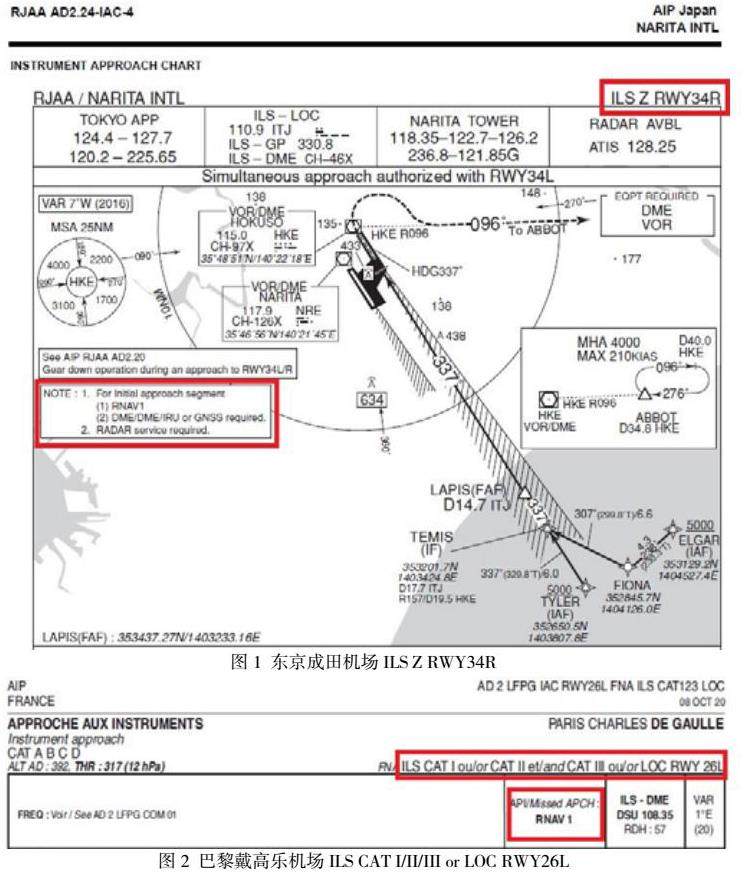

【A】9.5.2 程序的航图识别名,9.5.2.1总则。“程序的航图识别名所要求的地基导航设备只包括为最后进近提供水平航迹引导的无线电台的类型名称。精密进近系统,如ILS或MLS应该通过系统名称(ILS、MLS等)进行识别。”

【B】9.5.3 重复程序的识别。“9.5.3.1 如果同一跑道的两个或两个以上程序通过无线电导航设备类型无法区分时,则在无线电导航设备类型之后加上一个从z开始编号的字母作后缀。例如:VOR y RWY20,VOR z RWY20。”

Doc 8168-第III部分-第5篇-第1章:

【C】1.4.2 航图标识,“1.4.2.7 当同一条跑道存在一个以上的PBN进近程序时,第I部分,第4篇,第9章的重复名准则适用。”

根据Doc 8168中【A】和【B】条款的要求,区导(RNAV或RNP)接ILS程序与纯ILS程序、区导(RNAV或RNP)接GLS程序与纯GLS程序,进近程序的图名建议公布为ILS RWYXX或 GLS RWYXX的形式,而不采用RNAV/RNP ILS RWYXX或RNAV /RNP GLS RWYXX的公布形式。当同一跑道有两个或以上程序时,通过增加后缀z、y、x予以区分,例如:ILS z RWY07,ILS y RWY07;GLS z RWY06,GLS y RWY06。

根据Doc 8168中【C】条款的要求,当同一跑道同时公布了RNP APCH程序和RNP AR APCH程序,应在程序名称中增加后缀z、y、x予以区分,例如:RNP z RWY17,RNP y RWY17(AR)。

4. 优化进近程序航图注释

Doc 8168-第III部分-第5篇-第1章中对于进近航图注释有如下要求:

1.4.3 航图注释。“当修改或公布新的PBN进近程序时,附加的程序要求应以航图注释的方式提供。PBN的项目应该单独列出并公布在PBN要求框中,该框包括设计使用的导航规范标识,及任何不包含在核心导航规范中的选择性要求。”

此外,结合ICAO Circular 353、Doc8697等文件中对于程序注释的相关要求,对于进近程序建议增加程序中PBN航段使用导航规范的标识。

对于PBN衔接ILS、GLS程序,起始、中间进近,含(或不含)复飞航段使用区域导航(比如RNAV1或RNP1),最后进近航段使用ILS、GLS,建议在程序图中公布PBN航段使用的导航规范标识。

例如:石家庄/正定机场RNAV ILS/DME进近程序,根据导航数据库编码表,其起始进近、复飞航段为RNAV1,中间、最后进近航段分别为RNP1/RNP0.3;

上海/虹桥机场RNAV ILS/DME进近程序,根据导航数据库编码表,起始进近航段为RNAV1,中间、最后进近、复飞航段分别为RNP1/RNP0.3/RNP1。

经笔者调研发现,法国、日本等执行ICAO标准的国家,其进近程序的航图识别名称和航图注释均参照Doc 8168中的上述条款要求。

由于航图是飞行员在实际飞行中的重要参考依据,导航数据库编码表仅在飞行准备阶段配合使用。飞行员在空中飞行时,仅通过航图无法得知各个飞行阶段的导航规范要求;导航数据库编码人员在编码时也会造成一定理解困难和歧义。因此,根据ICAO相关要求和实际运行需要,建议此类进近程序航图中增加导航规范标识。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号