- 收藏

- 加入书签

薪火相传:湖湘红色文化融入高校公共美术课程教学的实践探索

摘要:加强红色文化教育是贯彻十九大关于培养担当民族复兴大任时代新人要求,落实立德树人的根本任务,引领学生铸牢中华民族共同体意识,高扬爱国主义民族精神和改革创新时代精神的重要举措。文章通过归纳与整理湖湘红色文化中时代伟人、革命事件、物态文化、精神文化作为高校公共美术课程资源,探寻其融入高校公共美术课程教学的策略,诠释其满足培养学生终身发展与社会发展需要的教育属性,以美育人、以美化人、以美培元,增强学生传承革命精神,弘扬红色文化的艺术责任感与使命感,以期建立培根铸魂、启智润心的育人观,以“大美育”为引领构建育人新格局,让红色基因薪火相传,永续在每位莘莘学子心中。

关键词:薪火相传;湖湘红色文化;高校公共美术;课程教学;实践探索

2020年10月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》要求,高校公共美育应依托学校学科优势与地域教育资源优势,拓展教学内容与形式,把美育纳入到各级各类专业人才培养全过程,以提高学生审美意识、人文素养[1]。湖南作为红色文化资源大省,具有文源深、文脉广、文气足的文化优势和忠诚、求是、图强的精神特质[2]。全方位挖掘湖湘红色文化资源,解码、激活湖湘红色基因融入教育体系中,阐发红色文化的时代价值与教育价值,以美育筑牢文化自信,已成为亟待解决的问题。

1.湖湘红色文化作为高校公共美术课程资源的归纳与整理

高校公共美术课程资源是显性与潜在美术课程资源要素相互联系、相互作用的综合体,在一定条件下,潜在美术课程资源可以通过显性美术课程资源转化为美术课程组成部分,从而进入高校公共美术课程为功能的动态系统[3]。湖湘红色文化是以革命道路、文化为主线,集人、事、物、精神为一体的潜在美术课程资源,进一步挖掘、整合湖湘红色文化蕴含的课程要素,加以赋值、开发和转化为课程内容,以此发挥湖湘红色文化的育人属性。

1.1时代伟人

时代伟人是将时代意志表达出来并付诸实践的人。湖南是中国近代革命的摇篮、伟人的故里,涌现出毛泽东、任弼时、彭德怀等老一辈革命家,其中毛泽东同志是党的创始人之一,他带领中国人民经过长期的革命斗争,赢得民族独立和人民解放,创建以人民民主专政为国体的新中国。深刻领会和贯彻时代伟人的优良作风,传承伟人精神,培育时代新人,创作出符合公众审美意识的美术作品,彰显时代伟人蕴含的艺术价值。

1.2革命事件

革命事件指既定“静态”的史实。在新民主主义革命时期,湖南发生了秋收起义、湘南暴动、桑植起义、平江起义、通道转兵、芷江受降等著名历史事件,深入挖掘革命先辈感人事迹,巧用先辈们身后的点滴小事,借助美术作品表现革命史“动态”的形式,创新与推广红色故事,增进学生对革命史的认知,拓宽学生思维的广度与深度,形成一股内驱力,引导学生树立与践行社会主义核心价值观。

1.3物态文化

物态文化指历史古迹、自然景点等具有物质化形态与可感知特征的文化[4],从重视物态文化的经济效益拓展到重视教育功能与社会效益,旨在发挥物态文化的价值教育功能,加快补齐教育资源短板。湖湘红色物态文化分为两大类:其一,红色遗址,指时代伟人、革命志士或烈士生活居住的遗址,以及发生重大革命事件的遗址,如:毛泽东故居、秋收起义会师旧址等;其二,纪念性场所,是具有历史纪念意义、承载人们缅怀沉思的建筑、纪念碑、雕塑等,如:湖南党史陈列馆、毛泽东青年雕塑等。

1.4精神文化

湖湘红色精神文化是时代伟人、革命事件、物态文化蕴含的民族精神、革命精神、湖南精神,鼓舞着湖南人民在革命时期为民主革命的胜利勇于斗争与奉献,在社会主义建设时期不断开拓进取、勇于创新,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。湖湘红色文化百炼成钢,以美育承载红色革命精神与情感内涵,凝聚党的优良革命传统,潜移默化地培养学生的民族情、爱国情。

2.湖湘红色文化融入高校公共美术课程教学的策略

高校作为新时代爱国主义教育主阵地之一,红色文化资源的引用程度影响着爱国主义教育的开展成效。以湖湘红色文化扩充高校公共美术教育的“内容引擎”,创设高校公共美术课堂的“情景体验空间”,形成“湖湘红色文化创新实践枢纽”,将弘扬红色文化与开展理想信念教育、爱国主义教育有效结合,构建立德树人长效机制,实现全员、全程、全方位育人[5]。

2.1聚合教学问题,重组教学内容

目前,公共美术教学存在诸多问题,一是大多高校对美育的认知不够充分,甚至存在盲点和误区,将美术教育等同于美育,局限了其范畴[6];二是对湖湘红色文化资源的引进程度不高、教学层次滞留于表面形式;新时代的美育,要以社会主义核心价值观为指导,强调高校公共教育、美术通识教育并行融合,文化自信和国际视野、红色精神传承与时代审美创新有机结合[7]。

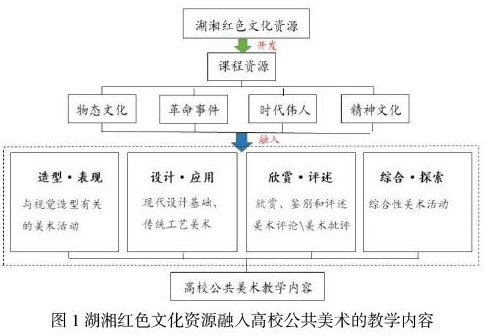

湖湘红色文化的外在形式是革命传统与精神内涵的载体,承载着政治、教育、艺术等多重内涵,因时空不同,其人物形象、地质风貌、民族色彩、建筑造型与装饰迥异。根据上述问题,遵循高校美术人才培养方案和教学大纲要求,系统梳理湖湘红色文化特征,针对性地重组公共美术课程的教学内容,构建依次递进、衔接有序具有实践意义与推广价值的红色美育课程体系,用红色文化中的人、事、物作为教育人、感染人、鼓舞人的教学素材,阐释红色文化强大的向心力、凝聚力、感召力,如图1。

2.2善用信息技术,丰富教学形式

现代信息技术是推动教学变革与创新的重要力量。探索和实践信息化教学新模式,通过代入式场景、多感官包围、互动叙事手法等信息技术应用,搭建数字化、网络化、智能化的教学环境,丰富实践项目导向、创设情景体验、经典案例重现等教学形式,融入教学过程为学生创造一个基于客观现实的课程学习环境,促进信息技术与美育的深度融合。如,利用3D投影映射技术,让湖湘红色文化走进课堂变成一场生动有趣的“表演”,“现场”教学由教师知识传递转变为学生体验式学习。

2.3创新课程实践,改进教学过程

构建新时代的美育育人体系,就要超越美术学科育人的局限[8]。STEAM教育是以培养创新人才为目标的教育理论与实践[9],树立跨学科融合理念,将分散的科学、技术、工程、艺术和数学的学科组合成新的整体,打破专业壁垒,创建“以学生为中心”的学科交叉教学环境。挖掘“大美育”理念下的潜在与显性课程资源,促进湖湘红色文化资源融入高校公共美术教学内容的新构建、实践的新探索、手段的新开发,以项目型教学过程为主,注重不同学科的专业知识技能,构建学生的综合学科知识体系,实现学科交叉的理论应用与创新实践相统一。

3.湖湘红色文化融入高校公共美术课程的教学实践

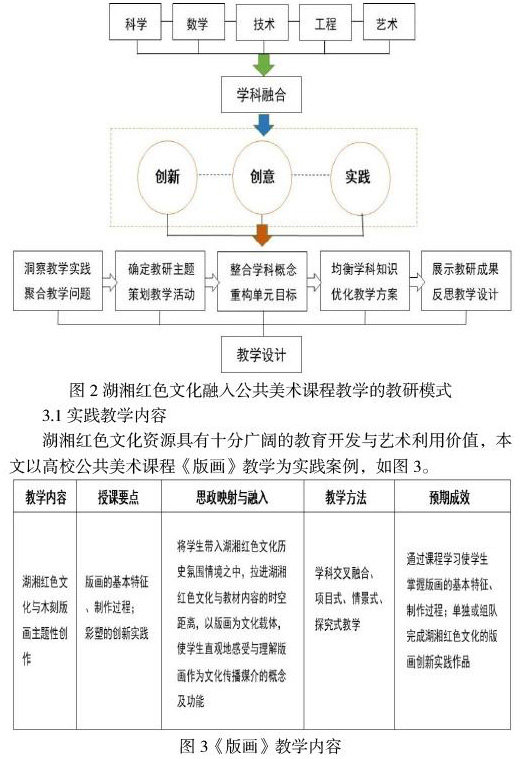

以创新、创意、实践为核心,从洞察教学实践、确定教研主题、整合教学概念、重组教学内容、均衡学科知识、展示科研成果五个方面探索湖湘红色文化融入公共美术课程教学的教研模式,如图2。

3.1实践教学内容

湖湘红色文化资源具有十分广阔的教育开发与艺术利用价值,本文以高校公共美术课程《版画》教学为实践案例,如图3。

3.2教学目标

美育通常被狭隘地划分为美术的学科知识与技能目标,跳脱传统认知实现从学科美育到跨学科美育,需从“学科”到“跨学科全方位育人”的价值取向转型[10],重构教学目标,如下所示;

(1)知识:版画的基本特征、制作过程。

(2)能力:掌握版画的基本特征、制作过程;完成湖湘红色文化的版画创新实践,并形成解决复杂问题的综合能力与高级思维。

(3)育人:培养学生红色文化主体与文化创新意识,提升人文艺术素养和审美判断能力,增强学生传承革命精神,弘扬红色文化的艺术责任感与使命感。

3.3重点难点

重点:引领学生发现湖湘红色文化创作元素,掌握红色文化元素转化为版画素材的技术手段;难点:本土文化资源是艺术家创作思想的源泉,源于历史,而高于历史是树立正确历史观的重要依据,激发学生对本土优秀传统文化深入了解的热情,增强民族文化自信,夯实艺术创作文化根基。

4.总结

在“大美育”新时代背景下,湖湘红色文化作为高校公共美术的潜在课程资源,是思政育人的天然“教科书”,与课程教学有着高度的契合性。湖湘红色教育阵地的建设,是一项长期而艰巨的战略任务和系统工程,全面深化学校美育综合改革,深化跨学科融合理念,建立“大中小为核心,政府干预,第三方积极协助”合作模式,补齐美育发展短板,充分发挥湖湘红色文化铸魂育人的功能,形成充满活力、多方协作、开放高效的大美育新格局。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》.[EB/OL].(2020-10-15).http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202010/t20201015_494794.html.

[2]彭祝斌.挖掘优秀文化资源打造优质文化产品[N].中国社会科学报,2020-11-10.

[3]张莹莹.当美术课程遇到“非遗”:非物质文化遗产进入美术课程资源系统的研究[M].重庆:西南师范大学出版社,2016:15-18.

[4]张岱年,方克立.中国文化概论[M].北京:北京师范大学出版社,1994:5.

[5]王平,万长林.“艺脉相承”中华优秀传统文化融入高校艺术课程教学的改革与实践——以湖南理工学院为例[J].湖南包装,2021,36(04):144-146+150.

[6]贺韵旨.论美育在高校美术教学中的问题与路径[J].美术,2021(10):134-135.

[7]鲁晓波.以“大美育”为引领构建育人新格局[J].中国高等教育,2021(12):17-19.

[8]谢翌,赵方霞.美育课程价值取向的百年嬗变:课程标准的视角[J].课程.教材.教法,2020,40(02):27-34.

[9]彭敏,郭梦娇.STEAM教育的基本内涵与发展路径研究[J].教育理论与实践,2018,38(25):14-18.

[10]蒋林.新时代学校美育应回归初心再出发[J].中国教育学刊,2018(6):74-77.

作者简介:万思岑(1996—),女,湖南理工学院设计学硕士。

王平(1979—),男,湖南理工学院,教授,硕士研究生导师。

基金项目:本论文系湖南省教育科学“十三五”规划重点项目“基于湖南非遗文化资源高校美术校本课程开发的实践研究”(XJK19ATW001)研究成果。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号