- 收藏

- 加入书签

风云系列气象卫星简介

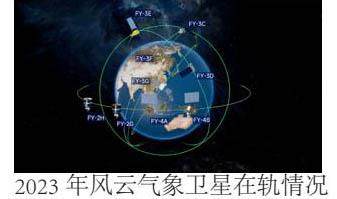

我国从1970年开始研制气象卫星,并于1988年发射第一颗风云一号气象卫星,截止2023年8月共发射21颗风云气象卫星,目前共有9颗在轨运行,形成极轨和静止两系列综合观测星座,并列入世界气象组织全球业务应用气象卫星序列,下图为2023年风云气象卫星在轨运行情况。(图片来源国家卫星气象中心)

风云气象卫星包括极地轨道卫星和地球静止轨道卫星两类卫星,其中风云一号和风云三号两个系列气象卫星为极地轨道卫星,风云二号和风云四号两个系列气象卫星为地球静止轨道卫星。

一、风云一号气象卫星

风云一号气象卫星(FY-1)是我国第一代极轨气象卫星,其主要任务是获取大气、云、陆地、海洋资料,用于天气预报、气候预测、自然灾害和全球环境监测等[1]。FY-1分为两个批次,01批FY-1A、FY-1B于1988年、1990年发射,02批FY-1C、FY-1D于1999年、2002年发射。FY-1携带的探测仪器为多光谱可见光红外扫描辐射仪(MVISR)和空间环境监测器(SEM),并且卫星主体元器件、星载仪器设备均由中国自主设计并制造完成。FY-1的成功运行,标志着中国能够自主研制、发射、运行气象卫星,空间技术与气象现代化建设迈出了坚实的一步。

二、风云二号气象卫星

风云二号气象卫星(FY-2)是我国第一代地球同步轨道气象卫星,FY-2共有8颗,由FY-2A至FY-2H组成, FY-2A于1997年6月发射,FY-2H于2018年6月发射,目前FY-2G、FY-2H在轨运行。FY-2携带的探测仪器为扫描辐射计(VISSR)和空间环境监测器(SEM),其中FY-2A、FY-2B为三通道扫描辐射计(VISSR-I),之后为五通道扫描辐射计(VISSR-II)。FY-2主要生成白天可见光云图、昼夜红外云图和水气分布图,同时探测大气、水文和海洋等数据,与极地轨道气象卫星相辅相成,构成了我国气象卫星应用体系,在重大的灾害性天气过程以及重大的气象自然灾害监测方面,发挥着非常特殊的作用[2]。

三、风云三号气象卫星

风云三号(FY-3)气象卫星是我国的第二代极轨气象卫星,风云三号卫星由FY-3A至FY-3G组成,FY-3A于2008年5月发射, FY-3F于2023年8月发射。目前FY-3A、FY-3B停止运行,FY-3C处于性能退化状态下,其余4颗卫星在轨运行。

FY-3相较于FY-1在技术上取得质的跨越,创造星载有效载荷数量、观测功能等多项第一,达到国际先进水平。其03批卫星包含晨昏(FY3-E)、上午(FY3-F)、下午三颗近极地太阳同步轨道卫星和一颗倾斜轨道降水测量卫星(FY3-G),目前03批下午星还未发射。FY3系列卫星具有光学、被动微波、主动微波、无线电掩星、高光谱、辐射、空间天气七种探测方式,共搭载20余种探测仪器,可获取地球大气环境三维高精度资料。在精细化天气预报、气候变化、防灾减灾、海洋监测方面,具有重要作用。

四、风云四号气象卫星

风云四号气象卫星是我国第二代静止气象卫星,FY-4A于2016年12月发射,FY-4B于2021年6月发射,目前均在轨运行。FY-4探测仪器包括静止轨道辐射成像仪、干涉型大气垂直探测器、闪电成像仪、快速成像仪、CCD相机和地球辐射收支仪。FY-4在时空分辨率和区域机动探测能力有所提升,地球圆盘图成像时间可达15分钟,静止轨道辐射成像仪的成像观测通道从5个扩展到14个以上,空间分辨率从1.25km提高到500米,增强了中小尺度天气系统的监测能力。

五、结语

风云系列气象卫星经过50多年的发展,从无到有、到世界领先,承担全球对大气、海洋和地表环境全天候、立体、连续观测的责任,是空间与重大灾害国际宪章的值班卫星,在国际气象观测、防灾减灾工作中发挥重要的作用。我国已经开始规划第三代风云气象卫星的发展蓝图,其将在观测能力、体系效能、服务效益上大幅提升,并继续为生产发展、防灾减灾、建设生态文明提供有力支撑。

参考资料

[1]风云一号系列.国家卫星气象中心

[2]风云二号系列.国家卫星气象中心

作者简介:李伟(1981—),男,汉族,籍贯内蒙古呼伦贝尔市,中级工程师,硕士研究生学历,主要从事农业与生态气象卫星遥感应用。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号