- 收藏

- 加入书签

一种跨学科团队式课程思政实践探索与理论反思

摘要:课程思政从提出到实施已有若干年,但跨学科协同研究实践及课程思政的评价方法的综合性、科学性还有待加强。为此,我们建立一个跨学科的团队式课程思政教学团队,通过“线下+线上”模式,多学科老师在团队内协同合作,共享交叉重叠知识点的思政元素,突破自身领域思维限制,建立线上思政元素库,并利用知识的交叉迁移,强调学科之间的依存关系,实现1+1>2效应。团队还在实践中摸索出EICC评价模式对课程思政的环境、投入、过程、结果进行综合评价,并对照结果进行反馈和完善。

一、引言

“课程思政”是由上海高校于2014年首次提出,并于2017年被首次写入教育部文件。自此,课程思政得到教育界的高度重视,并在理论研究和实践探索中不断发展前进。对“课程思政”,很多数教师的态度还不够积极,认识也不够深刻,往往容易停留在纸面,实践、执行有所欠缺。目前的课程思政跨学科综合性有待加强,与专业课程,尤其是理工科课程的融合度不够。

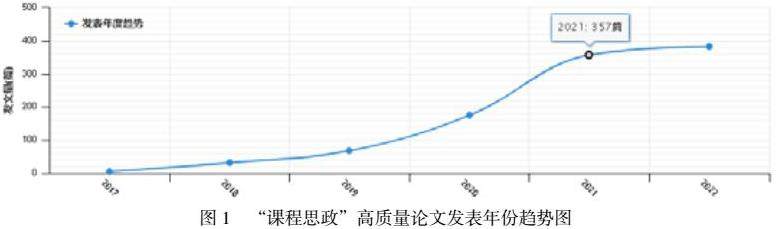

以“课程思政”为主题在中国知网期刊库中,将来源限定为北大核心和CSSCI,再进一步将主要主题选定为“课程思政”和“实践路径”,共搜到相关期刊文献记录808条,这些文献具有较高价值,且具有代表性。用可视化软件绘制的发布年度趋势(见图1),可见近年来课程思政相关的高质量论文逐年递增。再用Citespace软件对这808

篇文献的关键词进行可视化分析,出现计数越多的,标签就越大,“评价体系”仅出现2次,而“跨学科课程思政”罕有提及。最后以“跨学科课程思政”在知网全网检索,仅有6篇文献,且均是基于某一门学科进行阐述的。总之,目前的课程思政还存在两个问题:一是缺乏跨学科协同研究实践,二是课程思政的评价方法的综合性、科学性还有待加强。笔者长期从事理工科的专业基础课教学工作,与多个专业课程的骨干教师合作,相互启发,突破自身领域思维限制,探索课程思政新方法,挖掘更多课程思政素材,建立思政元素库,共享交叉重叠知识点的思政元素,并利用好知识的交叉迁移,强调学科之间的依存关系,鼓励学生学好每一门课,实现1+1>2效应。团队运用场景和案例德育,并建立了一个多维度的课程思政评价方法来检验课程思政效果,不断做出改进,最终致力于德技双修、立德树人。

二、跨学科团队式课程思政实践探索

本团队在中部某省的一所工科为主的高职院校(以下简称“该学院”)进行实践探索。此前有相当一部分专业课教师没有将课程思政融入教学中,课程思政实施不够充分,更加缺乏学科之间的协同和科学的评价方法。随着课题的逐步实践,已经从人才培养方案到所有教学过程都有着较充分的课程思政,并摸索出一套较为科学合理的课程思政评价模式,使得课程思政取得较明显的成效。

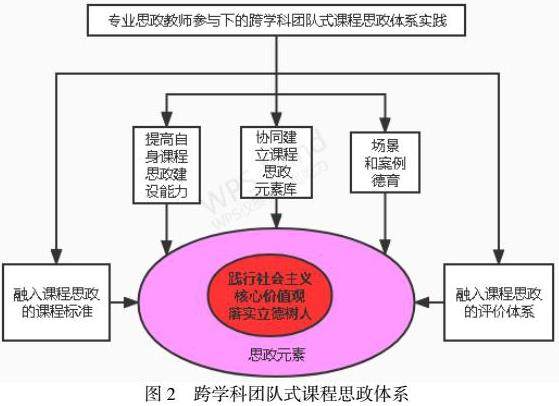

课程思政的核心目标就是立德树人,是围绕着社会主义核心价值观进行的与专业课程融合的思政教育。正如图3所示,我们所做的归根到底就是通过各种途径挖掘思政元素,为践行社会主义核心价值观,落实立德树人提供养分,培育德才兼备的社会主义接班人。

数理化教研室联合思政教学部、机电系,组织骨干教师,协同合作、取长补短,力争为理工类课程的课程思政挖掘思政元素融入教学做出更大的贡献。计划从以下几点着手,建立一个跨学科的团队式课程思政体系。

(一)自我完善,提高自身课程思政建设意识和能力

专业课、公共基础课教师,通常自身的理论素养不高,这就要求先给自己“充电”,才能以更高的视角去立德树人。为此,本团队组织并参与了多项活动。如:去兄弟院学习校经验,观看爱国主义电影,学习核心期刊上的文献,参加高水准的课程思政培训并将培训成果及时分享……借此加深对课程思政的认识理解,并从中寻求课程思政素材及融入教学的灵感。团队多次组织对《高等学校课程思政建设指导纲要》等文件的学习研讨,让每个成员领会这些重要文件精神,汲取其精髓,并力求能在实践教学中灵活运用。

(二)跨学科协同,建立带索引的“线上课程思政共享元素库”

该学院创建的团队式课程思政体系,有多门学科老师参与,通过线上+线下相结合模式共同研究课程思政。

线下,团队组织了每周集体备课,让思政专业教师对专业课、基础课教师的教案中课程思政部分进行点评和指导,以便课程思政更充分、更专业。不定期地进行现场教学观摩和典型经验交流分享,以便相互学习,共同进步。

线上,我们建立了“跨学科课程思政体系研究”QQ群,随时沟通交流,重点研究思政元素如何融入到课程中,并将各自挖掘的课程思政元素及时地汇总到思政元素库里,以供共享使用。

该团队通过“线上+线下”模式,相互启发、及时汇总,最大程度地挖掘交叉重叠知识点的思政元素,建立带索引的共享思政元素库,并探索课程思政新方法,实现1+1>2效应。

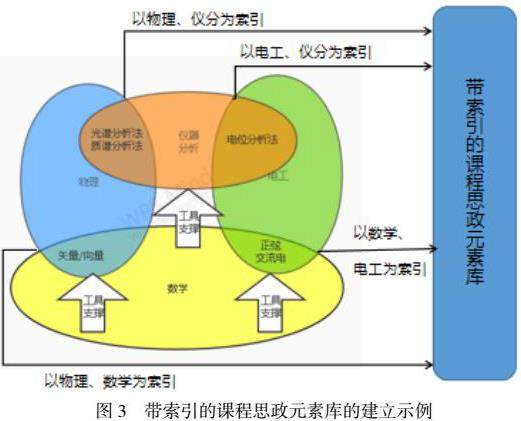

数学、物理、化学、仪器分析、电工这几门学科,存在着普遍的联系,相互之间不仅有知识点的渗透迁移,还有很多交叉和相同知识点。老师们要利用好知识的交叉迁移,强调学科之间的依存关系,鼓励学生学好每一门课,发扬刻苦钻研精神,全面发展。例如,物理中的矢量与数学中的向量不仅定义、表示方式相同,连合成与分解的方法都相同,都遵循矢量合成法则:平行四边形法则和三角形法则。物理中的放射性物质的自然半衰期就符合数学中的指数关系。物理中的原子结构的学习,可以帮助学生理解化学反应的实质,也帮助了学生理解元素周期表同族元素的共性的由来;化学中的分子力的教学,可以借助物理实验来帮学生理解。仪器分析中的分析方法:红外吸收光谱法、原子吸收光谱法、气相色谱法、质谱法、电位分析法等,本质上就是物理、电工知识的实际运用。

电工中的正弦交流电,其波形就是数学中的正弦型函数曲线,交流电的幅值就是物理中的振幅,也就是数学中的最大值,交流电的周期、频率及函数表达关系式就与数学中的正弦型曲线的一致。交流量的叠加,通常先把正弦量转换成数学中的复数,在复平面上进行合成,而合成方法就可以用物理中矢量合成法则,从而使问题大大简化。

对于重叠的知识点,其思政元素可以直接共享,对于交叉渗透知识点,其思政元素可以为其交叉课程提供参考与启发思路。每个课程思政元素都对应学科的索引,以便于日后供给各科老师检索采用。

通过不断探索和发现总结课程间的共有联系和特征,培养学生整体的思维习惯,将各门学科独立的碎片化的知识点融合成系统的知识网,达到从局部到整体的效果,做到融会贯通、触类旁通。让学生认识到学以致用,学好知识,最终是为了建设富强民主的现代化强国。

这些都要求我们团队集思广益,突破自身学科局限,深挖课程思政元素,将课程思政贯穿于整个教学过程中,起到润物细无声的功效,培养出品学兼优的社会主义接班人。

(三)场景再现,运用案例树立“四个自信”

1.厚植家国情怀,榜样光辉感召品德升华

在物理课中说到核能、核武器、导弹、石油能源等知识时,可以配合历史资料图片介绍:当祖国需要的时候,钱学森、华罗庚、李四光、邓稼先、钱三强、梁思礼……等一大批顶尖爱国科学家,对发达国家承诺的优厚待遇和优越的实验、生活条件弃之不顾,想方设法、几经周折投回祖国怀抱,在当时异常艰苦的条件下,忘我钻研,为祖国的科技进步、强国强军做出了巨大贡献。化学课堂上,结合新型冠状病毒肺炎抗疫工作,给学生讲述在最危险的时候,钟南山院士连夜赶赴抗疫最前线,上万名医务工作者放弃与家人团聚,逆行而上向着最危险的地方前进等等。一个个生动鲜活的事迹,让学生感受到榜样和集体的力量、社会主义制度的优越性,激励学生在学习的过程中要有为了人民为了国家而学习的动力,在今后的学习工作和生活中要有集体主义的价值观。

2.正视差距,努力奋斗报效国家

当今,中国在很多领域都已达到世界领先水平,经济总量稳居世界第二,但同时也要看到,在一些领域,我国也存在短板。在电工电子课中说到半导体时,我们要教导学生敢于面对并正确认识在芯片方面的差距,同时也要提到各方面的差距在不断地缩小,坚信通过我国集中力量自主研发终会迎头赶上。我们这一代人要以更大的努力来忘我拼搏、奋起直追。

3.后来居上,创造出举世瞩目的飞速发展奇迹

在电工技术课程中,说到电路的两大作用时,告诉学生老师的切身体会。十几年前电能供应严重不足,保有量很低的空调都常因为供电不足而不能正常运转。而今随着电产能大大提高,这样的窘境一去不返了。改革开放四十余年来,人们的通信,从信件到电话,再到手机。手机从仅能支持语音通话,到今天的5G智能手机,仅仅用了二十年,而欧美发达国家这个过程用了近四十年。且我国自有品牌和技术也跻身国际前列。北斗导航系统更是成为了全球唯一能与GPS抗衡的卫星定位系统。借此可以增强学生的“四个自信”,提升其政治认同和家国情怀。

(四)不断探索,形成一个融入课程思政的评价体系

1.运用EICC综合评价模式对课程思政进行评价

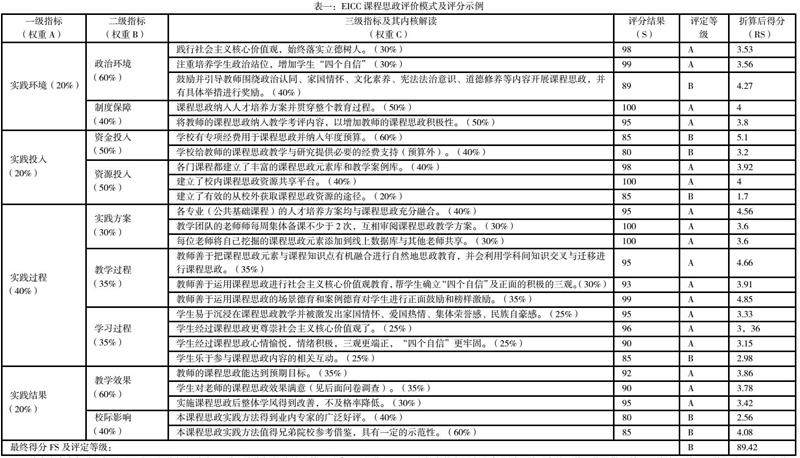

关于课程思政的评价,主要有三个观点,即“评教师”“评课程”和“评学生”[1]。评教师的侧重点在于评价教师开展课程思政的课堂教学效果,是传统“督导评教、学生评教”的延伸[2];评课程的侧重点在于评价课程的建设作,类似于“专业发展、学科评估”的教育行政评价模式[3];评学生的侧重点在于评价学生的思想政治素质在专业教育中的体现[4]。无论以上哪种评价模式,都不够全面,我们团队在实践中摸索出一种新式评价模式,即:EICC评价模式。该模式包含四个一级指标,分别是课程思政实施的:环境(Environment)、投入(Investment)、过程(Course)、结果(Consequence),包含政治环境、制度保障、资金投入、资源投入、实践方案、教学过程、学习过程、教学效果与校际影响等九个二级评价指标,最终通过专家对25个具体的三级指标进行打分,最后再乘以每级指标的权重,得到折合分,累加后得到总分。同时,每个三级指标的得分情况也反馈出该项目的评价情况,可根据情况进行改进、完善。结果分为A-D四个等级,具体分段:90≤A≤100、76≤B<90、60≤C<76、D<60。

首先由专家打分,如最后一个三级指标得分为85分,该指标得分是B等,再乘以三级指标权重C(60%),再乘以所在二级指标权重B(40%),再乘以所在一级指标权重A(20%),最后折合得分为4.08分。即计分公式为:RS=S×C×B×A,最终总体得分FS为最后一列折合分RS之和。

2.对学生的补充评价

传统的课程教育,大多数以从知识和技能两方面着手,简单地把平时成绩加上考试成绩作为学生的最终成绩。中共中央国务院印发的《关于加强改进新形势下高校思想 政治工作的意见》中指出:“要健全高效思想政治工作评价体 系,研究制定内容全面、指标合理、方法科学的评价体系,推动高效思想政治工作制度化。”[5][6]跨学科团队式课程思政体系重新确立了评价标准,在过程性考核中将思政内容的考核纳入课程最终评价中去,其比重为20%。过程性考核主要考查专业课程学习中的“德、能、勤、绩”四个点,关于“德”这一项目从学生自评(占10%)、学生互评(30%)、教师评价(60%),这三方面进行打分,折合后占总考评的20%,考查学生在掌握专业技能知识的同时,是否具备了良好的社会价值观、社会责任感,是否具备行业所需的职业素养。

3.对教师的课程思政效果补充评价

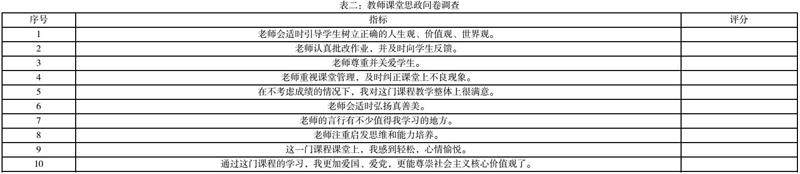

通过超星学习通平台,团队可以以问卷调查的形式,让学生对每个教师的课程思政进行评价,系统会自动生成参与班级、课程、授课教师和评分结果。此项数据将提供给教务处作为参考。

主要从以下10方面让学生不记名打分,每一项从完全不符合(1分),到完全符合(10分),满分100分:

三、小结与展望

通过对跨学科团队式课程思政的研究与实践,更正了很多老师,尤其是理工课老师对“课程思政”的教育理念认识不足,让他们意识到“教书”与“育人”同等重要。初步形成了课程思政的实践环境、实践投入、实践过程、实践结果四位一体的综合评价体系,对课程思政的践行不断修正、完善。多门学科老师充分利用知识的交叉迁移,集思广益、合作互补、集体备课、线上线下有机结合,突破自身领域思维限制,挖掘出更多课程思政元素。跨学科团队式课程思政实施两年来,各参与学科及格率、优秀率均大幅提升,参与教师教学综合得分也有所提高,实现了教学相长。实践表明,跨学科团队式课程思政尤其适用于工科为主的高职院校,且不仅利于课程思政,对各学科的专业教学效果也具有姣好的提升。但在践行过程中也有很多待提升之处,如:评价体系还不够完善,课程思政融入度还需加强等,相信在各位同仁的努力下会日趋完善。

参考文献:

[1]郭芳.基于真实性评价理论的职业教育课程思政育人效果评价体系构建[J].职业技术教育,2022,43(11):62-68.

[2]朱平.高校课程思政的动力激励与质量评价[J].思想理论教育,2020(10):23-27.

[3]王岳喜.论高校课程思政评价体系的构建[J].思想理论教育导刊,2020(10):125-130.

[4]陆道坤.课程思政推行中若干核心问题及解决思路——基于专业课程思政的探讨[J].思想理论教育,2018(3):64-72.

[5]李渝萱,李才俊.系统思维视角下构建高校“八维一体”思想政治教育综合性评价体系[J].思想理论教育导刊,2020(08):130-134.

[6]王学俭,施泽东.元评价:思想政治教育评价发展的新进路[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2022,43(03):31-42.

基金项目:安徽省高等学校省级质量工程课程思政研究项目(编号:2020kcszyjxm073),项目主持人:吴为。

作者简介:吴为(1982-),男,汉,皖庐江,安徽粮食工程职业学院,讲师,主要研究方向:电路理论。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号