- 收藏

- 加入书签

行为经济学视角下农民工参与社会养老保险的困境与建议

摘要:作为“舶来品”的保险业在我国已经历了两百多年的不断适应与发展,随之而产生的保险热点问题与挑战也在不断的发生变化,其中农民工群体的养老问题近些年也备受关注。在新古典经济学对于现代保险业部分现象的解释已稍显乏力的现实状况下,行为经济学为保险学的研究发展提供了新的视角。本文将简要的介绍行为经济学在保险领域的发展历程、相关基础理论,以及其在保险领域中的相关适用,在此基础上从行为经济学的角度探讨农民工参与社会养老保险的困境,并提出相关建议,以期为我国农民工群体的社会保障做出一点贡献。

关键词:行为经济学;行为保险学,社会养老保险

一、行为经济学的相关概述

(一)行为经济学简介

新古典经济学均衡模型的基础是理性经济人假设,即假定人是始终理性且自立的,并以最优方式追求自己的主观目标。然而在现实的经济生活中,大量的非理性行为都无法靠这一理论进行解释,行为经济学应运而生。

行为经济学将行为分析理论与经济运行规律、心理学与经济科学有机结合起来,以发现现今经济学模型中的错误或遗漏,进而修正主流经济学关于人的理性、自利、完全信息、效用最大化及偏好一致基本假设的不足。其核心观点如下:对经济行为的研究必须建立在现实的心理特征基础上而不能建立在抽象的行为假设基础上;从心理特征看当事人是有限理性的依靠心理账户、启发式代表性程序进行决策,关心相对损益,并常常有框架效应等;当事人在决策时偏好不是外生给定的而是内生于当事人的决策过程中,不仅可能出现偏好逆转,而且会出现时间不一致等;当事人的这些决策模式和行为特征通过经济变量反映出来,结果市场有效性不再成立,各种经济政策需要重新考虑。

(二)行为经济学相关基础理论

1.禀赋效应

禀赋效应是指当个人一旦拥有某项物品,那么他对该物品价值的评价要比未拥有之前大大提高。

2.心理账户理论

“心理账户”这一概念由芝加哥行为科学教授Richard Thaler提出,他认为在人的头脑中存在着一种区别于实际账户的心理账户,它是人们在心理上对结果(尤其是经济结果)的编码、分类和估价的过程,它揭示了人们在进行财富决策时的心理认知过程。人们在心理运算的过程中并不是追求理性认知上的效用最大化,而是追求情感上的满意最大化。

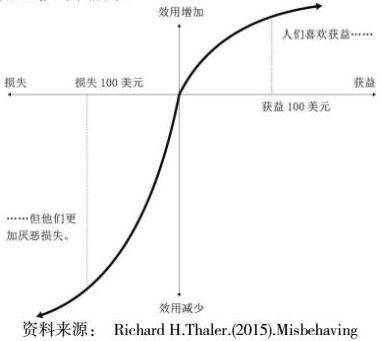

3.前景理论和价值函数曲线

前景理论认为个人基于参考点的不同,会有不同的风险态度。即人在决策时会在心里预设一个参考点,然后衡量每个结果是高于还是低于这个参考点。对于高于参考点的收益型结果,人们往往表现出风险厌恶,偏好确定的小收益;对于低于参考点的损失型结果,人们又表现出风险喜好,寄希望于好运气来避免损失。

该理论中的价值函数曲线如下图所示:

4.时间贴现

时间贴现如果呈现两种选择:报酬较少但却能较早获得,报酬较多但却需要等待一段时间才能获得,人们往往表出冲动行为,选择尽快获得报酬,即不理智地选择快而少的报酬。

5.狭窄框架思维

狭窄框架思维是指人们在做出经济决策时,受环境、感情、经验、知识偏见、消费偏好、不对称信息影响,拍脑门做出决定。

二、行为经济学在保险领域的发展

(一)国外的相关研究

Sydnor(2006)通过实证数据拟合发现,损失厌恶能够很好地解释消费者对免赔额的选择,并做出较好的预测。Johnson等借鉴Tversky,Kahneman提出的前景理论——人们对概率认识会有一个主观扭曲,指出人们面对巨灾这种小概率、大损失的事件时,会倾向于冒险。Braun and Muermann(2004)认为具有预期性后悔厌恶的个体,通常的表现是会努力避免极端的方案,倾向于选择能够多方面兼顾的、温和的投资策略。

(二)国内的相关研究

国内学者针对行为经济学在保险领域的研究涉足时间较短,目前仍处于初期阶段:

完颜瑞云,锁凌燕(2016)认为被保险人面对较小或巨大的损失选择风险自留,只有针对中间区间损失时才会选择购买保险;而“中间区间”是被保险人自身财富水平和价值函数而定的。李璐桐,毛磊(2022)研究发现:基于现状偏好的“助推”对风险和保险意识强的人影响更大,并且助推在个体做出决策的同时发挥的作用具有即时性。王伊琳 (2021)认为健康风险认知偏差对健康险购买决策产生负向影响,盲目乐观的居民购买健康险的概率更低。王稳等(2009)采用实验研究发现,与国外一样,大多数中国被试者也不愿为“小概率大损失风险”投保,更愿意为“大概率小损失风险”投保。郭振华 (2018)从行为保险学的方向总结了:人们对“小概率、大损失风险”投保不足;人们对“大概率、小损失风险”过度投保;消费者更愿意购买返还型保险而非纯保障型保险;保险代理人制度与巨额保险销售成本;保险产品严重错配;社会医疗保险主要承保小损失风险而非大损失风险等多项保险行业异象。

三、农民工参与社会养老保险的现状及困境

改革开放以来,随着工业化、城镇化进程的不断加快,我国出现了农村人口向城市的大量流动,逐渐形成了一个重要的社会阶层———农民工群体。截至2022年末,全国农民工总量29562万人,占全国总就业人口的40.3%。其中跨省流动7061万人,省内流动10129万人,而这一庞大的农民工群体,养老保险的参保率却不足22%。 事实上,农民工群体的社会保障问题不仅仅体现在养老问题上,其在医疗保障、生育保障、失业保障等方面的问题都在不同程度上考验着我国的社会保障制度的包容性与适用性。本文将重点讨论农民工群体的社会养老保险问题。目前学界认为农民工养老保险参保率不足的问题主要集中在农民工自身参保意愿不强、社会保险的转移接续手续不顺畅、部分企业逃避社会责任以各种理由不为农民工缴纳社会保险、政府监管缺失等方面。本文将从行为经济学的视角分析农民工参保率不足的原因:

(一)禀赋效应与心理账户:农民工自身的参保意识淡薄

禀赋效应指出人们一旦拥有某项物品,便会在心里高估该项物品的价值,并在交换时期待可以以此获得更高价值的物品。农民工在获得工资后,会认为将工资装进自己的“口袋”是优于缴纳养老保险预防未来不确定性的养老风险。且时间贴现也表明人们偏好尽快获得报酬,养老保险的主观价值会随着距它发生的时间的增长而下降。养老保险金的领取是发生在数十年甚至几十年之后的事情,所以在当下的经济决策中,养老保险的“价值”将会被大打折扣。此外,心理账户理论认为人们在获得财富后往往会对其进行编码与估价,并在进行经济决策时作为参考依据。农民工群体的收入在社会群体中属于偏下水平,根据《2022年农民工监测调查报告》显示,农民工月均收入为4615元,从事比重前三的行业分别为:制造业、建筑业、批发和零售业。这就意味着农民工需要付出较大的体力成本来换取相对较低水平的工资。因此他们在心理上会将基本工资作为“重要”的经济来源,且在支出时会优先选择“重要”的经济活动。事实上,当下日常所需的衣、食、住、行、教育、医疗等就已经占据了其工资水平的绝大部分甚至是全部,故而在农民工的心理账户中,当下的生存生活是更加重要的,未来的养老问题于当下而言也就显得“微不足道”了。另外,由于各地养老保险政策的差异,复杂的转移接续手续也在一定程度上降低了农民工的参保意愿。

(二)前景理论与参照效应:企业逃避社会责任降低自身成本

前景理论认为人们对损失和获得的敏感程度是不同的,面临获利时,人们往往小心翼翼,不愿意冒险,而面临损失时,往往表现出更强的风险趋向。按照养老保险政策的相关规定,企业需要为雇员缴纳相应比例的养老保险。而对于企业主而言,为农民工依法缴纳养老保险则会损失自身的很大一部分利润。再加上当前法律监管政策的不健全以及政府的监管缺失已经导致很多企业选择逃避为农民工缴纳相关社保费用,以此类企业为参照点,一些企业主在做出决策时倾向于认为为雇员缴纳社保就属于额外的资产损失。加上农民工群体的维权意识与维权能力均处于弱势地位,一定程度上加剧了企业逃避为农民工缴纳社保的现象。

(三)窄框架思维:农民工对养老政策认知有限

一方面,农民工群体整体上受教育水平偏低,对于养老保险等各项社保政策认知有限。根据《2022年农民工监测调查报告》显示,在全部农民工中,未上过学的占0.7%,小学文化程度占13.4%,初中文化程度占55.2%,高中文化程度占17.0%,大专及以上占13.7%。受制于学历、经济水平、环境、社会阶层、认知等多种因素的影响,农民工对养老保险的重要性与必要性认识不足。相关调查数据表明多数农民工对养老保险政策中的基本规定如缴费基数、缴费年限、缴费比例、领取要求与监管部门等都不甚了解。受窄框架思维的影响,多数农民工更加注重当下的利益,对于多年后的养老问题没有进行长远的考量,选择放弃缴纳甚至放弃进一步的了解养老保险。另一方面,国家政府对于养老保险重要性的宣传不到位也导致农民工对养老保险政策的认知有限,进一步固化了农民工的窄框架思维。

四、基于行为经济学角度提升农民工社会养老保险参保率的几点建议

(一)提升农民工对社会养老保险的关注与认知

传统经济学理论认为人们总能利用与自身福利相关的所有信息做出最优决策,但在现实情况中,农民工群体并非完全理性经济人,即便其了解所有的政策信息,仍无法对所有信息做出精确理解与完全认知。相关调查研究表明农民工对养老保险的具体政策并不熟悉,政策获取渠道非官方,且专业术语的复杂性会使其选择逃避对信息的处理。建议乡村政府加大对社会养老保险的科普宣传,让农民工从官方渠道获得最通俗易懂的政策信息,提升农民工对社会养老保险的关注与认知。降低由于不对称信息、偏见认知而放大的狭窄框架思维。提高乡村干部队伍的素质和能力,把基本养老保险政策讲清楚,执行到位。

(二) 顺畅农民工社会养老保险转移接续手续

我国虽已在2022年1月开始实施养老保险全国统筹,但是由于农民工群体强流动性、临时性的特点以及不同省份、区域间的缴费基数、缴费比列等养老保险政策的差异而导致在实际的运行中农民工的转移接续手续依旧存在种种障碍。行为经济学指出一点微小的摩擦就会阻碍行为的发生,心理账户也在其中起到一定的影响作用,农民工在心理运算的过程中并不是追求理性认知上的效用最大化,而是追求情感上的满意最大化。在办理社会养老保险转移手续的过程中,若办理流程繁杂,政策不统一,农民工需要辗转于各相关部门多次,加上工作人员态度欠佳,会给农民工带来挫败、烦躁等不良情绪 。 而情感体验在人们的现实决策中起着重要作用,为了“省事”“少折腾”,不少农民工索性放弃缴纳“性价比”较低的养老保险业务。所以要优化农民工社会养老保险转移接续手续的流程,加快建设全国统一的网上查询与业务办理服务系统 ,提升农民工参与社会养老保险的意愿。

(三) 财政助推提升企业与农民工的参保意愿

“助推”是行为经济学研究领域中的一个热点词汇,其含义是指在不强迫的情况下巧妙地引导个体做出更理性的决策。传统的财政补贴在鼓励农民工参保上产生了非常积极的作用,但行为经济学给出了更好发挥财政补贴激励作用的建议。例如,利用参照点作用,在缴纳社会养老保险的费用明细上简单注明补贴前后的价格,提升农民工的参保意愿,因为现期偏见,农民工很难将多年后的养老金与当前的参保行为联系起来。行为经济学的研究指出在被鼓励行为发生同时出现的激励比延后的激励能产生更明显的效果,因此对选择参保的农民工给予当即的激励,如政府应该考虑以公共财政支出对农民工养老保险个人账户予以适当补贴,通过杠杆作用吸引和激励其积极参保,提高其对养老保险的参与度。

另一方面,通过宣传和激励机制,提高企业的社会责任感,尊重农民工群体的养老保障权益,在雇用农民工时与其签订法定的劳动合同,为其缴纳养老保险等。鼓励企业通过给农民工缴纳养老保险,提高其工资和福利待遇,增强企业对员工的吸引力和凝聚力,为企业的发展做出持续性贡献。

参考文献

[1]完颜瑞云,锁凌燕.保险消费决策行为分析——一个行为保险学的研究框架[J].保险研究,2016(01):15-29.DOI:10.13497/j.cnki.is.2016.01.002.

[2]王伊琳,陈先洁,孙蓉.健康风险认知偏差对商业健康保险购买决策的影响——基于行为经济学视角[J].中国软科学,2021(09):66-74.

[3]郭振华,朱少杰,倪红霞.国外行为保险经济学研究脉络梳理和简评[J].保险研究,2022(09):10-26.DOI:10.13497/j.cnki.is.2022.09.002.

[4]郭振华.行为保险学系列(十二):储蓄型保险的行为投保决策理论[J].上海保险,2018(02):13-18.

[5]郭振华.行为保险学系列(二十二):行为保险学研究现状综述[J].上海保险,2019(06):23-26.

[6]郭振华.行为保险学系列(十八):保险市场十二大异象[J].上海保险,2018(08):13-17.

[7]李璐桐,毛磊.助推行为对提高保险需求的异质性影响[J].保险研究,2022(10):61-73.DOI:10.13497/j.cnki.is.2022.10.005.

[8]杨梦遥.农民工社会养老保险参保行为影响因素研究——以E自治县为例[J].经济界,2022(06):91-96.

[9] 李艳荣.我国农民工养老保险的发展现状及对策研究[J].中国市场,2022(29):43-45.DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2022.29.043..

[10] Richard H.Thaler.(2015).Misbehaving

[11]王稳,陈琛,汪风.小概率高损失事件的忽略——对中国发展巨灾保险的意义[J].保险研究,2009(12):15-20.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号