- 收藏

- 加入书签

城市轨道交通行车组织技术总结与建议

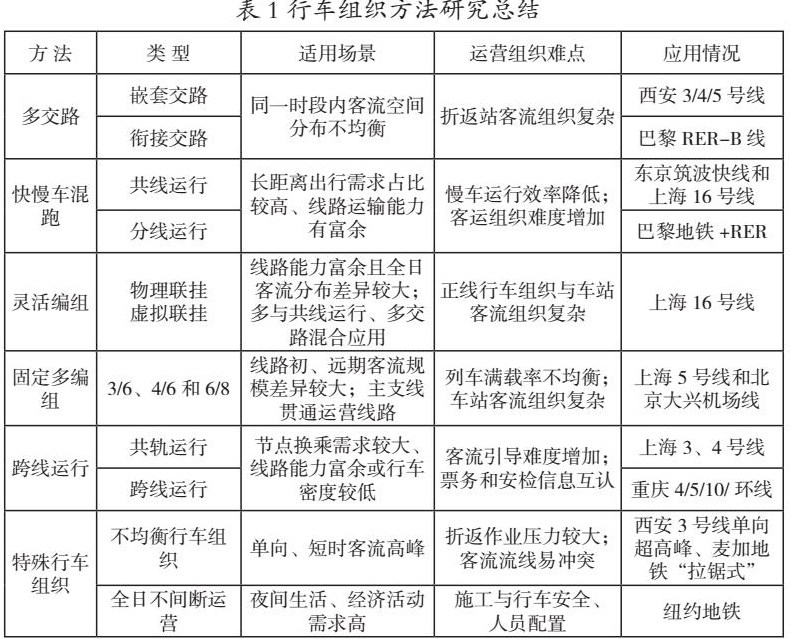

摘要:本文在对6种常用行车组织方法的类型、适用场景、运营组织难点梳理总结的基础上,结合东京和上海典型应用案例以及对西安地铁既有线路行车组织方案的分析,对今后相关设计提出建议。

关键词:多交路;快慢车混跑;灵活编组;固定多编组;跨线运行

一、行车组织常用方法

城市轨道交通行车组织基本内涵是根据线路客流多样化需求,制定安全、经济、高效的列车开行方案,为乘客提供准时、可靠、便捷和舒适的出行服务。不同的行车组织方法的系统设备功能、运营组织关键点均有所差异,结合运行交路、停站方案、列车编组和运行线路数量的不同可划分为多交路套跑、快慢车混跑、灵活编组、固定多编组混跑和跨线运行等6种方法。以下从类型、适用场景、运营组织难点和应用情况等角度研究总结了不同方法的相关内容。

二、国内外典型线路的应用案例

2.1东京“筑波快线”-快慢车典范案例

筑波快线隶属于东京首都圈新都市铁道株式会社,2005年8月开通运营,线路全长58.3公里(地下区间16.3公里),设站20座(地下站8座),平均站间距3.07公里。筑波快线行车组织为“快慢车+大小交路”混合应用,同一时段最多开行“快速”、“通勤快速”、“区间快速”、“普通”四种运行模式的列车。全日不同峰期时段四种列车开行对数有所差异,合计平峰每小时发车10对,早高峰小时(7:30-8:30)发车22对,晚高峰(18:00-20:00)每小时发车13对。

2.2上海16号线-混合应用4种方法

16号线是国内行车组织方式最复杂的轨道交通线路,混合应用4种行车组织方法:快慢车混跑、大小交路、不均衡行车以及灵活编组。16号线的快慢车分“直达车、大站快车和普通车”三种类型。直达车仅停靠龙阳路站、滴水湖起终点2站,直达车较普通车省时约20分钟,较大站快车省时约9分钟。大站快车,较直达车多停罗山路、新场、惠南和临港大道站,共停靠6站。

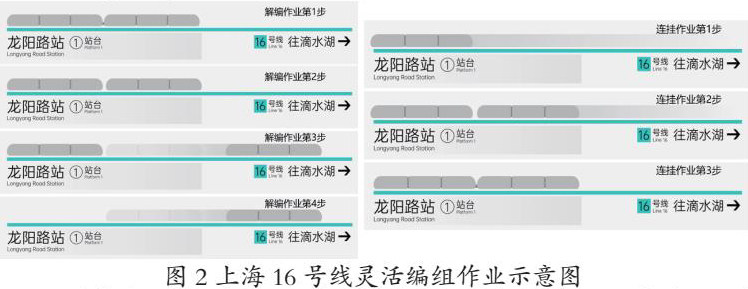

2021年11月12日,16号线实现国内首次“3+3”列车在线灵活编组的运营模式。工作日高峰时段采用“3+3”6节编组高密度运行,平峰时段将一列6节编组列车在正线(以往需在车库里操作)解编为两列3节编组列车再分别投入低密度运行;而解编的两列3节编组列车也可以在正线上连挂为一列6节编组列车投入运营。

三、西安地铁典型线路行车组织方案分析

3.1 3号线“大小交路+不均衡行车组织”

3号线西南-东北走向的城区骨干线路,串联了国际港务区、未央区、新城区、碑林区、高新区和雁塔区。为满足工作日高密度、潮汐式通勤出行需求,3号线在既有大小交路的基础上,早晚高峰时段设置单向超高峰并匹配了不同的行车间隔。

3.2 14号线直达列车研究方案

14号线全线贯通后为提升高铁至机场枢纽旅客的输送效率,综合考虑线路配线条件、行车安全及服务水平等因素,系统研究了开行机场直达列车方案。

在14号线既有配线无法越行的条件下,开行直达车较慢车可节省约8min,但慢车最大等候时间约19min,严重降低系统服务水平,影响东段以通勤生活为主的客流出行效率。综合考虑开行直达列车的服务效益,14号线东段开通后未开行直达列车,全线仍开行一个大交路。

3.3 在建10、15号线“单一交路+4/6编组混跑”

10号线是主城区外围跨渭河的东北部城区普线,沿线串联未央区、经开区、国际港务区、西咸新区泾河新城和高陵区。一期工程全长34.2km,杨家庄-水景公园,设车站17座(含一座预留站)。

15号线东西向贯穿长安区的城区普线,途径韦曲、长安区大学城、郭杜教育科技产业园和长安通讯产业园。一期工程(细柳-韩家湾)全长19.46km,设车站13座。

2条线路初期和远期客流规模差异较大,初期存在一定低客流风险。经初步系统研究,2条线路初期可应用“单一交路+4/6编组混跑”;近远期结合高峰小时断面客流分布情况,采用“4/6编组混跑或单一6编组”。

四、相关建议

西安地铁已运营线路,主要采用单一交路和大小交路的行车组织方法,基本能适应骨干线路的客流需求。在建线路中,因运营初期有一定低客流风险将应用4/6编组混跑。结合西安地铁的规划与发展,建议在后期线路行车组织方案研究时应注重以下几点:

(1)线网中辐射或连接外围组团的线路,应灵活匹配多元化行车组织方法。

西安地铁已运营的9号线和14号线,均为连接中心城区到外围组团的放射线,在既有固定6B编组且单一交路的运营模式下,最大15min断面拥挤度均不超过30%,运能虚糜。目前西安都市圈轨道交通已初步成网,已运营及在建线路以城区骨干线路为主,后期线路以增加城区覆盖密度和辐射外围组团为主,应结合线路走向和功能定位,充分研究客流需求与特征,匹配相适应的灵活的行车组织方法,避免运能过剩现象。

(2)应满足线网中长距离或跨线出行需求,提高线网运行效率。

到2025年,西安轨道交通线路将达到12条、420公里,每日将承担约700万的客流,是一个庞大的运营网络,线网中长距离出行需求、跨线换乘需求将日益增长。但12条线网是一个仅有普线的单一层次网络,未考虑应用快慢车混跑或跨线运行等行车组织方法,影响网络通达性。后期线路应充分考虑多种出行需求,提高网络服务质量与运行效率。

(3)线路设计阶段为行车组织方法的应用预留充分技术条件

行车组织方法的应用必须有线路设施和系统设备的技术条件作为保障,需要在线路土建、车辆、信号、通信等设施设备的设计、建设阶段系统研究、提前预留。西安地铁既有线路均未预留充分技术条件,应对9、14号线运能虚糜,若实施技术改造将付出巨大代价,现阶段只能以较高运营成本维持运营现状。

参考文献:

[1]城市轨道交通网络化运营组织技术研究评述:毛保华.交通运输系统工程与信息,2017,(第6期)。

[2]轨道交通市域线运输组织优化研究:李春雨.西南交通大学硕士,2009。

[3]轨道交通四网融合路径探讨—以大西安为例:曹恺宁.城市道桥与防洪,2020,(第2期)。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号