- 收藏

- 加入书签

基于科学思维的高中生物模型教学的探究

——以人教版《细胞膜的结构和功能》为例

摘要:模型是人们用直观的形式将抽象的概念或事物具体化,便于理解和掌握的物件。模型教学法是将模型建构与日常教学结合起来的一种新型教学方法,在高中生物学科教学中有广泛应用空间,同时这种教学方法能有效达成生物学科核心素养中关于科学思维的新要求,本文将以《细胞膜的结构和功能(第二课时)》一节为例开展模型教学的教学设计。

关键词:科学思维;模型教学;流动镶嵌模型

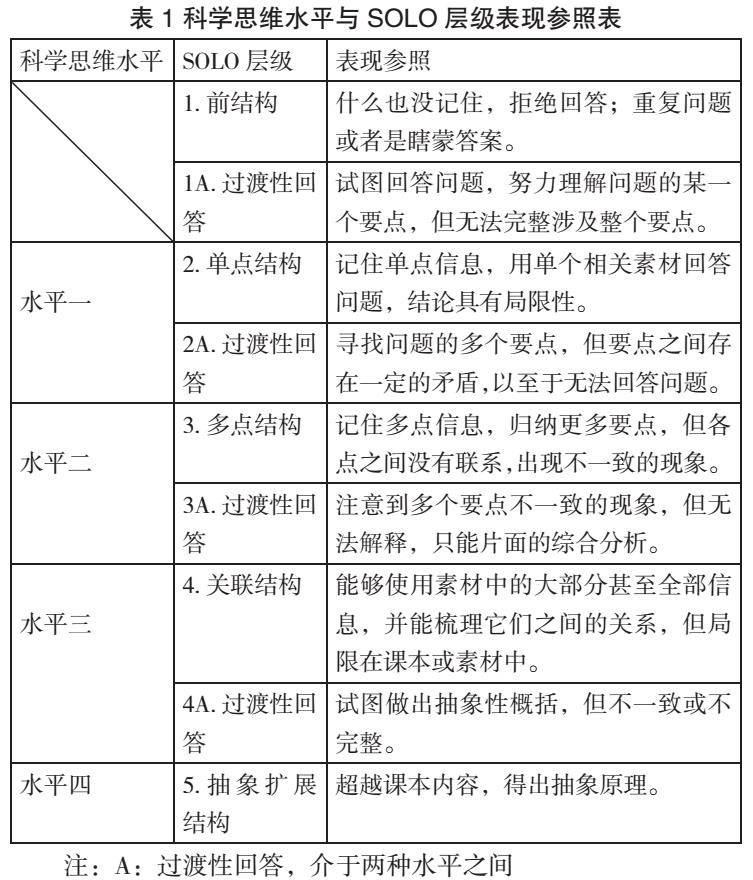

模型是人们经过一定的简化、抽象,形成新型客体,用物质形式或思维形式将原客体的本质属性显现出来。高中生物模型是教师为了帮助学生理清概念、加深对现象本质的认识而采用的教学辅助手段,包括物理模型、概念模型和数学模型等。2017年版2020年修订的《普通高中生物学课程标准》中界定了由生命观念、科学思维、科学探究和社会责任四部分构成生物学学科素养。科学思维的方法大致分为归纳与概括、演绎与推理、模型与建模、批判性思维和创造性思维。了解建构生物模型的科学方法,培养学生的模型建模能力,有利于提升学生的生物学科科学思维。除此之外,《课程标准》中还提出“教学过程重实践”,强调学生学习的过程不能只是被动地接受知识,要在实践中求真知,如何开展生动有效的探究性学习活动并带领学生参与是对当今高中生物教师的新要求。为此,笔者以《细胞膜的结构和功能(第二课时)》一节教学活动为例探究模型教学在提高学生科学素养方面的应用。SOLO分类层级与科学思维水平可以形成表现参照,本文以此来评价学生科学思维水平,具体见下表。

一、教材分析

本节选自2019年人教版高中生物必修一第三章第1节,本节内容较多且不易理解故分为两个课时讲解,在前一课时已学习了细胞膜的功能部分,本课时将学习细胞膜成分和结构的探索及流动镶嵌模型。这既是对必修一前面两章知识的承接,又为之后将要学习的第四章细胞的物质输入和输出乃至选择性必修一中学习神经冲动的产生和传递及激素分泌等内容打下基础,所以本节起承上启下的桥梁作用,对学生高中生物学习起相当重要的承接作用。

二、学情分析

本节授课对象为高一年级的学生,通过前面两章的学习学生对细胞的基本结构、组成细胞的分子及各成分的功能有了基本的认识,为本节的学习打下了基础,对于这个阶段的学生虽然已经具有了一定的观察和分析的能力,并初步建立了思维的连续性和逻辑性,但还比较浅薄,因此本节知识对学生有一定挑战性,教师在讲解时可以使用多种教学方式,帮助学生更好的理解本节内容。

三、教学目标

本节课新知识的讲解是从上节课所学习的细胞膜的功能转入开展的,随后讲解细胞膜的成分、结构和流动镶嵌模型,这样安排旨在体现结构与功能相适应的观念,在这节课也让学生们更加理解这种观念。

在对细胞膜的成分的探索中,先让学生自主阅读书本内容,归纳总结完成填表,后在流动镶嵌模型的学习中由学生建构模型,培养学生归纳与概括、模型与建模的能力,提高实践动手能力,发展科学思维。

在对细胞膜的结构的探索中,学生以小组形式对书本上科学家的探索过程进行讨论,培养学生团队配合合作交流能力。

四、教学过程

(一)复习回顾,开启新知

上课之前,教师提问上节课的知识点,通过回答考查学生对细胞膜的功能的掌握情况,在学生回答之后对不完整的地方加以补充,加深学生的认识,在回顾之后指出细胞膜的功能由它的成分和结构决定,但是由于细胞膜很薄即使在高倍显微镜下依旧难以看到它的结构,而它的成分更是经历了无数科学家的不懈探索,由此开始本节课的学习。

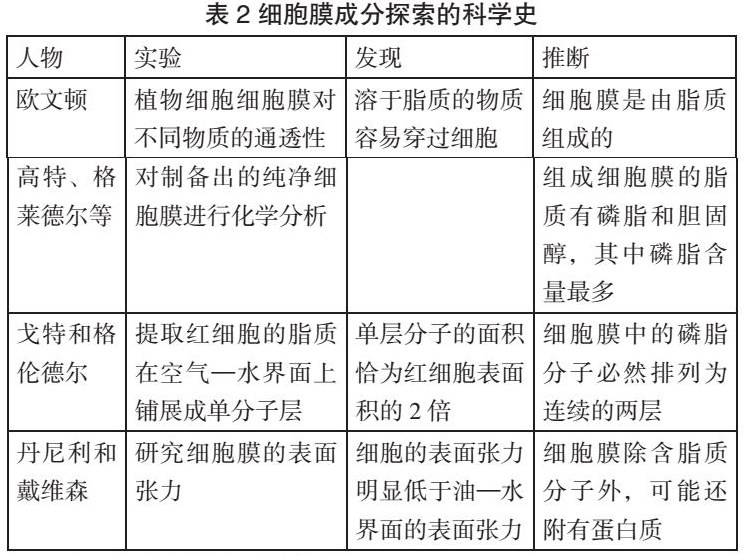

(二)自主阅读,归纳填表

在学习本节第一部分(细胞膜成分的探索)时,书本第42页有很多资料以科学史的形式展现,让学生自主阅读并归纳总结完成教师给出的表格(下附表格),再让同学们自己讲解他们在这些资料里提炼出的信息,同学们互相补充完善信息,将课堂还给学生,让学生主动参与知识的建构。

在学生结束发言后教师及时带领学生再次梳理,帮助学生更好掌握知识的体系。

(三)小组讨论、探索真知

过渡:由细胞膜成分的探索到细胞膜结构的探索,前面用生物科学史的顺序得出了细胞膜的组成成分,在开始细胞膜的结构之前明确各成分的含量差异,重点讲解细胞膜上蛋白质和糖被的作用,与上节课学习的细胞膜的功能形成呼应,加深学生的理解。

提出疑问:我们已经知道细胞膜上有脂质、蛋白质和糖类,那么这些分子是以怎样的排列方式组成细胞膜的呢?

教师课前收集本节课相关的课内课外资料,课上展示,学生按照小组形式进行讨论并回答教师提出的问题,同时教师在学生难以回答时给予提示,但不能直接给出答案,要让学生充分思考。

资料一:20世纪40年代,曾有学者推测脂质的两边各覆盖着蛋白质,但并无实质性科学证据表明。

资料二:书本第43页上关于罗伯特森在1959年依据电镜下观察到的暗—亮—暗的三层结构提出的“三明治模型”,其中暗的部分是蛋白质分子,亮的部分是脂质分子,即细胞膜是由蛋白质—脂质—蛋白质间隔的结构构成的,除此之外,他还认为细胞膜是静态的统一结构。

引发思考:20世纪60年代以后,人们对这一模型的异议增加,这是为什么?

小组讨论后由代表发言,教师总结发言,并由此提出此模型的缺陷:静态的三层结构无法解释已知的一些现象,例如白细胞吞噬病菌、变形虫的运动、细胞的生长、哺乳动物成熟红细胞的吸水胀破和失水皱缩等。这些难以用已知理论解释的现象促使人们投入研究,推动科学的进步。

资料三:书本上关于荧光标记细胞膜蛋白质的融合实验的资料,以及书上的配图,为了更好地展现这个实验的过程教师可以使用其他的媒介,例如动画演示,能更加直观地将实验现象展示出来,学生更好理解,在学生阅读完资料和动画之后,教师要引导学生进行思考:这个实验的实验现象反驳了罗伯特森的模型还是为罗伯特森的模型进行佐证?为什么?(反驳,实验现象证明了细胞膜上的蛋白质不是静止不动的,而是具有流动性)

资料四:科学家测定细胞膜的厚度为7-8nm,恰好是单层磷脂膜厚度的两倍,而按照罗伯特森的三层结构还要加上膜两侧的蛋白质分子,膜的厚度将会超过20nm,让学生根据此资料大胆猜测蛋白质分子在磷脂双分子层的排列方式。

资料五:科学家通过冷冻蚀刻电镜技术(冷冻断裂)处理后,在电镜下观察到蛋白质分子以不同的方式镶嵌在磷脂双分子层中,由资料五印证学生提出的推测。

资料六:在无数科学家共同努力下,细胞膜结构的真实面目一点一点被揭晓,1972年辛格和尼克尔森在新的实验证据的基础上提出了“流动镶嵌模型”,这也是目前被大多数人所接受的细胞膜模型。

根据以上资料以及教师的讲解学生对细胞膜的结构有了基本的认识,但是对于流动镶嵌模型是陌生的,教师带领学生开展模型建构的活动,用直观的方式加深学生对流动镶嵌模型的理解。

(四)构建模型,小组展示

这一部分是本节的重点,要求学生将本节课的知识融会贯通,因为采用的是新型的模型教学的方式教师要更加注意课堂的气氛,要活跃但也要防止一些学生不参与讨论,在开展活动时教师在班级走动但注意不要参与学生小组内的讨论,避免将自己的想法强加于学生身上。

在上课前教师将用磁性纸、磁条和卡纸的原材料分发给各小组,小组讨论后展示做出来的模型,在展示过程中教师适时提问考查学生对模型的认识,要知其然更要知其所以然。

在学生展示结束后,PPT展示流动镶嵌模型立体结构图片,教师将立体的结构与学生构建的平面模型结合起来讲解,促进学生对流动镶嵌模型的理解,也锻炼学生的空间构型能力。

教师带领学生归纳流动镶嵌模型的基本内容:

①磷脂双分子层是膜的基本支架,头部亲水尾部疏水,水溶性分子或离子不能自由通过,因此具有屏障作用。

②细胞膜上的蛋白质分子以镶、嵌、贯穿三种形式存在,体现了生物膜结构的不对称性。

③细胞膜具有流动性(具体的依据是磷脂分子可以侧向移动,大多数蛋白质分子也可以运动,但要注意是有“一定的流动性”)。

④细胞膜外侧有一层糖被,在细胞的生命活动中有重要作用。

(五)课堂小结

教师带领学生回顾本节知识。

五、设计思路与预期效果

课堂首先让学生自主填表梳理细胞膜成分的探索科学史,不仅锻炼学生的信息归纳能力,还能帮助学生达到科学思维的水平三即关联结构水平,能够利用课本上的绝大部分信息;其次以小组讨论的形式开展活动,分析资料,了解流动镶嵌模型,在这一部分目标是达成水平三与水平四的过渡性结构水平,即争取让学生在这一部分做出关于流动镶嵌模型的部分抽象性概括,不一定要完整具体,但要帮助学生思考;最后是模型建构的活动,这一部分是本节课最重要的部分,也是时间占比较大的一部分,在这个活动中要帮助学生达到水平四即抽象扩展结构,跳出课本,构建流动镶嵌模型的抽象原理。

六、教学反思

本节教学设计贯彻了教师主导学生主体的教学理念,不管是学生跟随生物科学史探究生物膜的成分,还是小组合作讨论制作生物膜的模型,都积极发挥了学生的主动性,与此同时使用模型教学的新型教学方法激发学生兴趣,这种教学方式有利于达成核心素养的要求,帮助学生从浅层学习转向深度学习,提升学生探究精神和动手能力,培养学生科学思维和科学探究能力,为今后的生物学习打下基础。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]陈永琴.基于“模型建构”的生物学科核心素养培养[J].科学咨询(教育科研),2019(01):43-44.

[3]郑艺芳,陈敏.基于SOLO分类理论的生物学科学思维水平评价体系构建[J].生物学教学,2020,45(09):22-24.

[4]闫白洋.利用SOLO分类理论进行生物学科学思维的表现性评价[J].生物学教学,2018,43(04):16-18.

[5]刘徽.可观察的学习结果结构——读《学习质量评价:SOLO分类理论》[J].现代教学,2020(21):77-79.

[6]邱慧,彭凯.“生物膜的流动镶嵌模型”探究性教学设计[J].中学生物教学,2021(20):55-57.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号