- 收藏

- 加入书签

“材料力学”课程思政建设探索

摘要:为提高现代研究生教育的质量,培养和造就大批高质量人才,就是要在全面建成小康社会之时,国家发展需要造就大量高层次人才,在材料力学课堂中融入思想政治元素对于培养德才兼备的高质量人才很有必要。在材料力学课堂中,可以通过陈说材料力学简史,激发学生深邃深挚的爱国情怀,培养学生的社会责任感;通过履行和讲述材料力学中的名人事迹,发挥典型人物表率楷模作用,激发学生的积极性和主动性;在传播材料力学专业知识的同时,交叉思想政治教育,实现思想政治教育与知识体系教育的融合统一。

关键词:材料力学;课程思政;教学改革

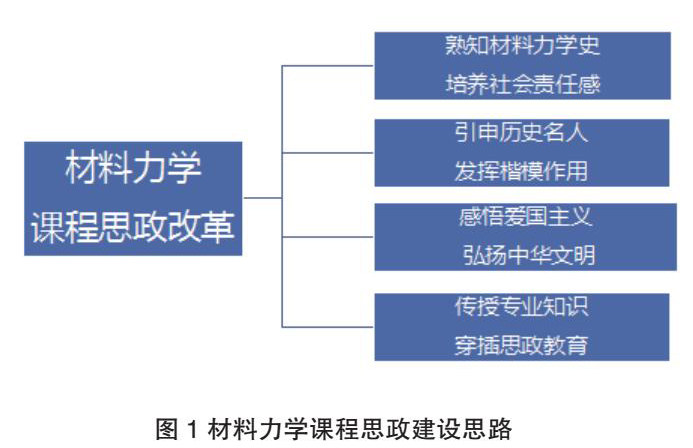

课程思政是当前高校教育改革的全新模式,抛弃了以往单单传授专业知识的传统课堂,建立起既传授专业知识又穿插思政教育的创新课堂,有助于德才兼备的高层次人才培养,对于当前高校教育改革探索具有重要意义。仅仅传授专业知识的材料力学课堂已不能达到现代教育的目标,需要在课堂上融入思政元素才可以满足研究生教育的要求。穿插适度思政教育的材料力学课堂,不仅可以传授学生专业知识,扩大知识应用面,还可以提高学生的思想道德觉悟,培养社会责任感。本文从材料力学简史、力学史中的名人事迹、专业知识的传授方式三个角度探索材料力学中的课程思政改革(如图1所示),使思政教育有机融入材料力学教学中,使价值引领、知识教育和能力培养做到真正的有机统一。

一、课程思政内涵

课程思政的主要载体是某一门学科或者课程,通过在学科或者课程教学过程中灵活渗透与之契合的思政元素,在引导学生掌握专业知识、技能的同时实现思想政治教育的主要功能,它是一种有意识的育人行为,更加注重无声胜有声的育人效果。需要特别强调一点的是,课程思政并不单单指的是某一课程与思想政治教育的机械式结合,也不只是关注学生的“思想认知”,反而它的内涵更加丰富,还包括科学素养、人文内涵、道德品质等。因此,针对课程思政的内涵,它涉及的内容非常广泛,可以将课程思政作为课程、专业今后改革的重要方向。通过深化课程教学目标、教学模式、教学方法改革,改变教学理念,完善教学评价体系,在思想政治教育的引领下,将思政教育内容灵活渗透于课程知识、技能传授过程当中,实现隐性教育与显性教育的深度融合,助力学生全面发展、健康成长,将教书育人作用发挥得淋漓尽致。

二、材料力学课程思政建设要求以及主要原则

材料力学课程思政,简言之就是在课程实际教学过程当中教师根据教学内容灵活渗透一些思政教育知识,在帮助学生掌握专业知识、夯实专业技能的同时潜移默化达到育人的功能,如培养学生的社会责任感,强化学生工匠精神等。

(一)材料力学课程思政建设要求

立足教学内容,整体梳理材料力学课程所蕴含的显性以及隐性思政教育元素以及课程承载的思政教育功能;材料力学课程整个教学过程包含诸多环节,如教学设计、教学准备、正式教学、课后巩固等。在课程思政背景下,要求思政教育应合理融入每一个教学环节,以充分发挥课程独特的育人作用;材料力学课程教学目标改革的重要方向之一就是课程思政;教材是教师、学生了解专业知识的重要途径,因此,伴随课程思政理念的深入,涵盖思政教育内容的材料力学校本教材研发应早日提上日程。

(二)材料力学课程思政建设主要原则

在材料力学课程思政的背景下,应将“课程承载思政、思政寓于课程”理念贯穿课程整个教育教学过程当中,并且遵循“挖掘、融合、协同、引领”的主要原则,深入探究材料力学课程与思想政治教育有机融合的有效策略与路径,真正让社会主义核心价值观落实于材料力学课程教育教学的全过程,以“求真”为指引,促进中华民族优秀传统文化与伟大复兴的社会实践紧密结合。其中,“挖掘”主要指的是深入研究课程教学内容,善于寻找恰当时机,为思政教育融入创造有利条件。“协同”很好理解,主要指的是课程思政与思政课程二者应相互促进,互相影响,以便最终达到1+1>2的育人效果。

三、材料力学课程思政建设思路

(一)熟知材料力学史,培养社会责任感

随着理工类学生提升综合素质措施的开展,越来越多纯理工科课堂被要求穿插人文素质教育。材料力学虽然本身较难发掘出思政元素,但材料力学史作为科学史的一部分,渗透着满满的思政元素。若是在课堂上简要介绍材料力学史,特别是提及中国劳动人民对材料力学课程做出的贡献,不仅有助于学生理解材料力学这门学科知识的本质,帮助学生建立完善的材料力学知识体系,还利于学生人文素养的提高,培养爱国情怀及社会责任感。

材料力学正式的作为一门学科源于1638年由意大利数学家伽利略出版的《两种新的科学》科学教本。此书的出版,第一次提出了材料的力学性质和强度计算的方法,是世界上第一本材料力学教本。但任何一门学科的诞生都不是一蹴而就的,都是需要经历好几代人的积累总结完善的。实践活动作为材料力学知识的泉源其实由来已久。早在我国东汉时期,由杜诗创作的水排,表明人们已经擅长于利用拉压杆、弯曲梁等构件创造出一个全新的工程结构。而在隋朝大业年间,工匠李春利用了石料耐压不耐拉的特性,在当时制作出了设计与工艺都为世界之冠的赵州桥,表明工匠善于利用材料力学的知识节省材料并减轻材料重量。我国春秋战国时代的《考工记》《墨经》《荀子》、汉代的《淮南子》、宋代的《营造汉式》、明朝的《天工开物》等著述中,均有关于材料力学学科的刚性、韧性、挠度和复合材料的初步知识。正因为我们的先人在材料力学方面有渊博的知识,而且总结了构件强度计算方面的大量经验,所以才创造了中国古代人民在建筑史上的辉煌成就。

材料力学这门学科是在人类科学技术发展过程中不断形成和完善的。通过在课堂上介绍材料力学发展史,将会促进学生了解材料力学的整体发展历程,使学生更加充分地认识科学技术发展规律,也对材料力学在人类社会发展中的地位和我国近代社会历史有了更清楚的认识,增强爱国情怀及社会责任感。

(二)引申历史名人,发挥楷模作用

时代楷模是在社会某个历史时期内,积极影响人们的思想和行为,值得人们学习和赞颂的人物。时代楷模是对所处特定时代的榜样人物的崇高评价。合理地使用时代楷模激励作用,能够有效激发学生的积极性,从而使得思想政治教育的说服力加强,思想政治教育的价值也由此体现。在材料力学发展过程中,许多人物做出了值得后人传颂的巨大贡献。在课堂上介绍力学相关的人物事迹以及所达到的成就,将有助于课堂内容的丰富,增加课堂趣味性,还可以挖掘人物知识特点和分析人物特色,由此领会更深层次、具有时代背景的科学和人文内涵。

作为第一个把实验引进力学的科学家--伽利略,他利用实验和数学相结合的方法确定了一些对后代有重要影响的力学定律,因此其对材料力学的重要性不问可知。正因为伽利略不盲目当时的权威,不迷信传布的讲义,即具有思想解放、敢于创新的性格特点,因而能够通过实验,颠覆亚里士多德的错误观点,创设对世界具有深刻影响的观点,成为经典力学和实验物理学的前驱之者。他启发我们要通过科学实验和逻辑思维去透过表层现象发现事物本质,即树立了一种全新的科学精神。现如今的材料力学知识体系虽已基本完备,还是有很多未被发现的细枝末节值得去挖掘,伽利略这种不轻信于权威、敢于创新的精神仍然值得后人学习。作为一名勤于科研、兢兢业业的研究生,在日常的学习工作中更需要秉承这种敢于挑战权威、勤于思考、勇于创新的科学精神。

事实证明,通过引申材料力学史上比较突出的人物事迹,对于课堂效果和学生能力及品行培养方面成效显著,可以有效引导大学生的言行,让其朝着先进楷模人物的方向努力与发展。凭借楷模人物的导向作用,让学生有楷模可以学习,有梦想可以追寻,进而形成良好的思想政治教育气氛。

(三)感悟爱国主义,弘扬中华文明

在理工科的教学过程中,通过强调我国在一些重大工程项目中取得的丰收硕果来感悟到强烈的爱国主义精神。例如我国的港珠澳大桥的成功建设,河北保定的转体斜拉桥的重量和跨度均刷新了世界纪录,探月工程的成功开展等等均可以通过这些典型实例来强调和弘扬强烈的爱国主义精神,增强学生的国家认同感和国家集体荣誉感。并强调学生关心时事,把握学科发展前沿。

此外,还可以通过一些经典的材料力学课程示例,例如:应县木塔双筒的稳固结构、赵州桥的高强度抗压性能等,将传统和现代相结合,使学生们更能了解到我国的传统文化,增强学生的文化自信。在5000多年文明中孕育的中华优秀传统文化,在党和人民伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化,沉淀着中华民族最深层的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识。使学生在课堂上不仅能学到专业的知识,还能深刻地体会到我国深厚的文化底蕴,将学习到的专业知识更好地用于建设祖国,学以致用的将自己专业知识的发展和祖国的需要相结合起来。

(四)传授专业知识,穿插思政教育

通过简化施工工程中的构件并且在前人总结的数学物理公式的基础之上来研究一维杆的变形情况,来保证所涉及的结构能否达到设定的载荷承受能力,这是材料力学学科的基本任务。其最终的目的是要设计出既安全又经济的构件即材料、截面形状和尺寸的合理选择。所以在课堂教学中,作为众多力学基础的材料力学知识点众多且比较晦涩难明,求解过程烦琐复杂。虽然材料力学学习过程艰苦,求解过程烦琐,但只要肯静下心屏气凝神地求解,到最后的正确答案求解出来,便可以体验“梅花香自苦寒来,宝剑锋从磨砺出”的感觉。求知过程有多艰辛,成功就有多欢悦,材料力学习题的求解过程鼓励着未来的工程师们要不畏艰险,奋不顾身。

其实不只是材料力学充满艰辛的学习过程,可以锻炼人们的不畏艰苦、勇于奋斗的宝贵品质,材料力学晦涩难懂的知识点也渗透着哲学道理和政治元素。比如材料力学课程中设计出最经济安全的材料构件,这是最基本的任务。材料构件的强度、刚度、稳定性与以上基本任务需要同时满足。结构安全工作的底线就是材料结构的强度、刚度、稳定性的保证,而为材料构件安全性工作提供理论基础和计算方法则是解决结构安全性问题的具体方法。

一切学科终将上升为哲学,学科的最高境界便是哲学的领域。虽然作为理工领域的材料力学貌似很难找到深藏专业知识里的思政元素,但只要仔细深挖里面的专业知识点,便可找到专业知识与思政元素的相似之处,开创课程思政的新篇章。

四、总结

以力学历史增强社会认识,以人物故事发挥楷模力量,以科技成就传播科学精神。通过不断深挖材料力学学科中所蕴含的思政精髓,在材料力学课堂上融入思政元素,用深入浅出、通俗易懂的形式呈现课程思政课堂,促进课程思政改革,实现思想政治教育与知识体系教育的有机统一。

参考文献:

[1]周余辉.力学史知识在材料力学教学中的结合与实践[J].现代职业教育,2018(01):100.

[2]季顺迎,武金瑛,马红艳.力学史知识在材料力学教学中的结合与实践[J].高等理科教育,2012(04):137-42+64.

[3]张璐.论榜样激励在大学生思政教育中的运用[J].赤峰学院学报(自然科学版),2014,30(04):173.

[4]陆婷婷.试述伽利略在科学史上的贡献[J].商品与质量,2012(S4):100.

[5]张建军,徐鹏,李海涛,etal.思政元素在材料力学课程的挖掘、梳理和隐性融合的研究[J].教育教学论坛,2020(02):47.

基金项目:

教育部产学合作协同育人项目:固废资源化课程教改研究与实践(编号:202101255029)

中国地质大学(武汉)教学改革项目:材料腐蚀与防护课程教学改革研究与实践(编号:2019A07)

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号